四甲王家村隶属于山东省烟台市龙口市北马镇,北马南河将其耕地分为南北两块,牟黄路擦其南端而过,东南西北依次与柳杭姜家、薛家、河北宋家、沙埠于家为邻。据村史载,王闫姓氏自明朝弘治年间由云南迁来居住,村碑上却写着自济南南柳树村闫姓迁入,村里还有传是从洪洞大槐树迁来的。关于洪洞大槐树移民,《明实录》等古籍确有记载,但今之云南移民却毫无证据证明真实。有人说,此“云南”乃云中或云州之南。

民国二十四年版《莱阳县志》卷末《附记·杂述》云:

阴山之南、恒山之北,曰郡曰州曰府曰路,自昔即以云称,则云中、云州之南,或云冈、云阳、云泉之南,其土人必有以云南称者。而莱阳自金元以来,用夷变夏,屡经兵祸,民之死以锋镝或掳掠流徙者,当不知凡几。用是移民来此,其先至者领地开垦,谓之占山;后至者购熟地耕种,谓之买山;其土著遗民幸免兵匪驱掠者,谓之漏户。而迁者不忘旧居,故传称云南,又以非云南省,故别之为小云南,亦犹东府人侨居关外,概呼登莱为海南耳。

又有传言曰,从云南迁来人的特征是脚小指甲盖缺一块,而这种传言更多地指向山西移民。传言不可尽信,现在唯一可确定的是村里几乎每户每人的小脚趾趾甲盖都分瓣。根据遗传学,瓣状甲与古代的人口迁徙有一定的关系,甚至还是民族融合的产物。

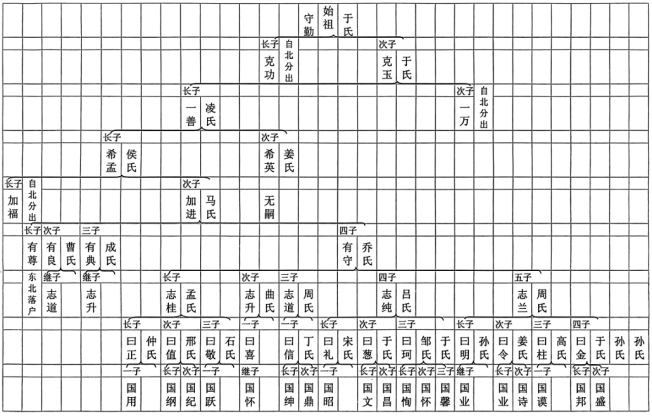

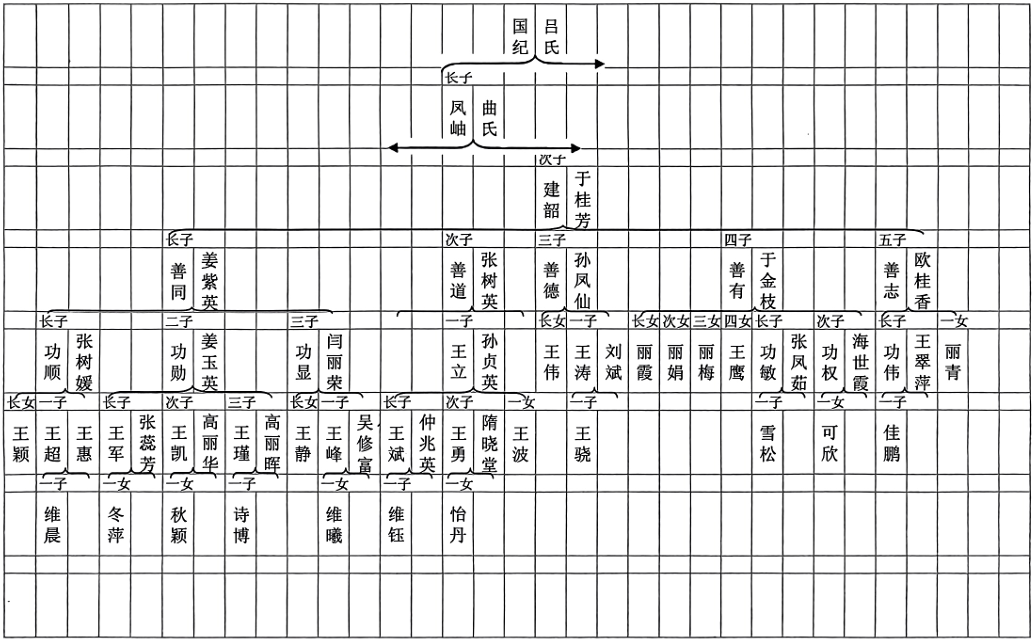

原家册光绪26年立,“文革”期间被焚毁。族人抢救,得现家册。上面最早记载到始祖王守勤与妻子于氏,确定下来从老辈传的辈分字为“守、克、一、希、加、有;志、曰、国、凤、建;善、功、能、维、新”。每一个字都是祖辈对后辈的期许,每一次用辈分字的起名都是后人对先祖的敬意和宽慰;十五个字跨越了五百多年的历史,见证了多少的沧海桑田,历经了多少曲折磨难,这个最普通不过的小村庄竟也存续到当下,辈分字竟也传到了“新”一字。或许这就是乡土社会的乡土性使然。

王氏规范世传家册 第二页

王氏规范世传家册 第三页

至于,家册中“功”、“能”字辈里却有许多不按辈分字起名的族人,据说是因为当初“善”字辈族人对这两字的争议较大,引发族内矛盾,“反对派”干脆就不用了。

爷爷王立的父亲是“善”字辈,到笔者这代是“维”字辈。声如洪钟的爷孙俩最远只能讨论到“建”字辈,再之上的祖辈往事,王立不知道,笔者也无从记起。

王建韶,王凤岫次子,生于1892年5月11日,出生时辰不详,属相龙,字美良,卒于1956年1月10日,寿龄63岁。其妻于桂芳,生于1895年9月3日,亥时出生,属相马,原籍三甲于家,卒于1966年。两人共育有五子一女,分别是王善同、王善道、王善德、王善有、王善志和王素玉。次子王善道,生于1916年12月9日,属相龙,字荣山,卒于1970年4月20日。他就是我的曾祖父。

王氏规范世传家册 第九页

抗战胜利后,1946年5月4日中共制定《中央关于土地问题指示》(《五四指示》),提出将土地政策由抗战时期减租减息,变成没收地主土地分配给农民,即“耕者有其田”。为避免这种土地政策激起国共内战,《五四指示》在最初几个月秘而不宣。1946年9月1日,中共中央华东局发出《关于彻底实行土地改革的指示》,山东解放区全面展开“土地改革”运动。然而实际上山东的地富已在双减增资时期被解决的差不多了,以致于“土改”工作队在一些村几乎找不到一户像样的地主。四甲王家村那时只划出一个“破落地主”王春芳。王建科、王建韶、王建贤和王建朴都是做生意的,或开磨坊,或营油坊,确是比寻常庄稼人要多一些存蓄,但土地不多。除了王建韶一家因为人口多,其余兄弟家都被划成富农斗去。此前提到的王家手工作坊,也在解放后全部奉给公家。

1952年秋天,王善道从营口返回龙口。民国期间,山东兴起闯关东大潮。龙口港始建于1914年,位于渤海南岸,与辽东半岛隔海相望,且相对于辽东湾和莱州湾,龙口湾为不冻良港,成为周边各县闯关东的首选出发地。1934年王善道坐船到了营口,在街边一间药铺找了个活——当抓药伙计。春去秋返,农时回家帮忙,期间与海岱乡马亭张家的张树英结为夫妻并陆续诞下三女一子。或是思虑在营口无法照顾好妻儿,或是念在父母年岁将尽需膝前尽孝,建国后的这次返乡,便再也没有回去过。

王立说他爹爹王善道非常好学,比如王善道当年在营口做工时,每天下工都在租的住处支起蚊帐,秉烛夜读。凭借抓药时自学的本领,王善道在村里当起“赤脚医生”,租间临街的铺子经营起小诊所。三年后,他到大陈家卫生院当坐诊医师,一个月领50块的薪资。1958年的伏天,他又被派往烟台市金沟寨村新成立的烟台专区中医学校(现山东中医药高等专科学校)进修学习,毕业后被校方聘为教授留校任职。1961年,学校搬迁到莱阳县,王善道也跟了过去,离龙口的家倒近了些,他常骑车往返。

王善道的长女王容慧生于1935年8月,属猪;次女王敏出生于1944年3月,属猴;儿子王立生于1946年7月,属狗;幺女王丽萍生于1953年11月,属蛇。王容慧比弟弟妹妹们大许多,早早操劳起家中诸事。1953年6月15日,毛泽东提出党在过渡时期的总路线,要在十年到十五年或者更多一些时间内,基本上完成国家工业化,和对农业、手工业、资本主义工商业的社会主义改造。对个体农业和手工业,有步骤地把他们组织起来——第一阶段互助组,第二阶段初级农业生产合作社,第三阶段高级农业生产合作社——通过互助合作,过渡到劳动群众集体所有制。在互助组阶段,王容慧就开始加入劳动,帮着在外行医的王善道养家。在互助组基础上,以主要生产资料私有制为基础的半社会主义性质的集体经济组织“初级社”成立。1955年,龙口这边刚组起初级社不久,王容慧就离家去北京投奔亲戚了。用王立的话说,王容慧就是“累草鸡”了,加上村里那时候管的还不是很严,就给她放走了,1957、1958年村里就管得严了,他的二姐王敏就没有落着出去。

至于村里管得严,一方面是1958年1月《中华人民共和国户口登记条例》的颁布,一方面更是“政社合一”“党政合一”的公社体制、“三级所有、队为基础”的组织构成以及社会主义、集体主义观念的宣传和塑造。个体的行动必须服从集体的决定,农民被纳入了新的公共行动单位中,并被有力的行政力量规范和引导。农民为了家庭的发展都自觉遵守公共规则,“私”的观念被抑制,确保农民们能够在“公”的规范和要求下行动。一旦外出的农民拿到比留在队里的农民高的收入,干的活却比农活轻松,势必会引起留在队里的农民受外出的诱惑而不安心农业,外出的人越多,生产队农业经营的组织就越困难。

1958年8月9日,毛泽东在济南历城县北园农业社视察时说:“还是办人民公社好,它的好处是可以把工农商学兵合在一起,便于领导。”20日,历城县北园乡办起山东第一个人民公社——北园人民公社。此后,全省兴起办人民公社的热潮。9月,龙口全县共成立人民公社15处,实行“政社合一”、“工、农、兵、学、商五位一体”的管理体制和经济体制。下设生产大队、生产队,由公社统一核算。公社成立初期,对生产资料、人力无偿调用;社员行动军事化,生产搞“大兵团作战”;生活上一度推行伙食供给制,大办公共食堂,社员集体起炊。四甲王家生产大队隶属于北马公社,大队以下设的生产小队为单位开展生产活动。王善道一家从长女王容慧出走后,留守的孩子们都在上学,没有任何劳力,仅靠王善道在莱阳教书的工资和王容慧在北京打工时不常寄回来的钱勉强维持生计。那时生产队每年会基于每个家庭的工分去分红,王善道一家很快就欠上了生产队的钱。

不仅没钱,这家人还没饭吃。……熬到1961年秋天,大饥荒总算是过去了。

王立听从家里面的安排,辍学务农赚工分,姐姐和妹妹还能继续上学。但是王立年龄小体格差,“底分”少,只能在队里干零活,赚不了多少。“底分”是大队根据一个人的综合能力(其中包括体力、劳动技能、“手脚快慢”等等因素)和劳动态度而评定的基本分,意味着一个人干一个单位工作日所能得到的工分。王立当时的“底分”,只有8分。

劳动每天都要被记工分,月底由生产队的记工员汇总公布当月的出工情况和所得工分情况,年底按照生产队的总收入除以全体社员的工分总额算出每10分的分红额。还要减去每家的粮食部分,就是把口粮折合成钱数,用一个家庭的工分总额除以十再乘以分红基数,减去粮食钱数才是这个家庭的分红数。王善道家里只有王立一个劳力,家口还不少,在年底就欠上了生产队的钱。后来,王立十七八岁之后能干整活了,每天满10个工分,家里情况才好了点。

1966年,一场史无前例的政治风暴席卷在中华大地,《人民日报》提出“横扫一切牛鬼蛇神”的口号,没过多久,莱阳农校的时任校长就被学生们斗了。作为中医药学校的教授,王善道也得去参加批斗大会。晌午散会后,又高又胖的王善道摔了。王立猜他爹爹可能是因为头昏,也可能是被头上的日光刺晕了,才一不小心被绊倒,摔上一跤。王善道落下了半身不遂的病。那是个伏天,大会会场人都走光了,还是能感觉到空气中的燥热和苦闷。

次日,王善道看着病床前那气喘吁吁的、连夜骑车赶来的王立,轻叹,道“你这辈子别想着当郎中了,你就推小车,没人会找你的错”。

莱阳农校被斗校长的事件已无从考证,王立只记得有这个事,只记得他父亲当时的意思大致就是做多错多——比如当医生又累又害怕病人反咬一口,倒不一定会落到被批斗的下场,但是在生产队里推小车、干农活就是最保险的。校长被斗的原因也不会复杂,能当上校长很大可能是个工作积极的,专业技术强的学者,估计在县里面还是个政协委员之类的,但是“文革”来了,新的革命需要新的敌人,“当权派”就是这么开始被斗的。

王立说自己是营口生人,他从小就看着爹爹学医、行医,他也会帮着去抓药、去打针,身边的人都说王立是有天赋的。对于一个儿子来说,老子的认可是很重要的,他本想先干几年活之后再去接王善道的班,但经此一事就彻底断了念想了。此时的王立刚满二十岁,二十而冠,他好像也没有什么追求了。在生产队里,他安安稳稳地推小车,或锄地、拔草、浇水、撒种,或种麦子、种花生、种地瓜,就是普通的庄稼人,就是生产队的一个劳力。日出而作,日落而息,不论春夏秋冬。王善道半身不遂之后,也辞了职,安养在家里,自己给自己治,顺便研究小儿杂症,他的病情稳定了下来。

1967年夏天,王立和桥上(桥上村,在当时黄县通往龙口市大路上,在龙口市东约2公里)的孙贞英结婚。孙贞英的奶奶是王立的奶奶于桂芳的亲姊妹,比王立大三岁,两家是串门亲,孙贞英干活比王立强不少,比全村的妇女都强不少。她从来了四甲王家就在各方面当模范,这就是我的传奇奶奶。

结婚照

桥上孙家没有像四甲王家那样留下过供后人查看的村谱或家谱,并不是所有村子都有人会在“文革”后整理这些。故孙贞英谈起她祖辈,只知道爹爹叫孙廷元,字宪卿,是1918年生人。关于孙家和王家的串门亲,孙贞英回忆起这样一段往事:

我的奶奶,跟我老头子的奶奶,是姊妹两个。我爹当时在龙口,就和他家的爷爷在一块做买卖。当时我爹就封在里头了,出不来了,就是国民党封锁龙口嘛。他当时就让我老头子的奶奶把他扣在缸底下,把他藏起来。不然要抓着走的,就要上船。我的二姨夫就在一块做买卖的,没来得及藏起来,就让人抓走了,去当兵跟了国民党了。后来好多年没有信,二姨姨当时天天哭。后来才知道,他们这帮人当了国民党了,后来杀了回马枪,就跟现在电视上演的一样,又投了八路。他们那个联队发在四川那里,后来在四川的石油沟那里弄石油,退休之后才回来家。我爹没被抓走,等到解放了之后才出来。我爷爷死的时候我爹没在家,死了之后叔叔大爷抬着往外走。才出疃,国民党又来了,那时候叫二鬼子,把棺材扔下人跑了,棺材就扔在那好几天。

孙廷元如果没被自己亲姨母于桂芳藏起来,早早就被抓去打内战了。孙廷元娶过三任妻子,第一个老婆刚满十八嫁过来,转过年十九岁就去世了;孙贞英的亲妈是她父亲的第二任老婆。在她之前,还有一个姐姐,在她之后,还有一个妹妹,而自己妈妈在生完三女儿之后因产后大出血离世。孙贞英的妈妈死得早,姥爷当时也不在了,就留姥姥一个人过。孙廷元当时可怜他婆婆,就想挑个孩子去陪着老婆子。孙贞英姐姐死活不去,就把她要走了。她才六岁,就离了家,离了父母。

到读小学的年纪,老婆子不让孙贞英读书,说一个女孩子家的,上学有什么用。孙廷元坚持让二女儿上学,给她买书、买币、交学费。孙贞英就在北皂读书,读到六年级就没接着往下念初中了。那是1958年,在生产队里孙贞英和她姥姥娘俩过得太苦了,容易受欺负,穷得不像样,孙贞英不得不辍学去队里干活了。那时因为年龄小、个头小,队长只给孙贞英分一个在地头拿着灯照亮的活,晚上赶进度生产的时候就在最前面走着,给后辨认犁地打灯。孙贞英说她当时走着都要睡着,困得直磕头。当时旁人都说,那么小的孩子,晚上哪能熬得住呢!

治水在以农为本的传统中国社会历来都是头等大事,新中国建立以后遭遇了几场大洪水,五十年代以“防洪”为主要目的的治水工程就已经稳步开展了。“大跃进”时期,以农业发展为目的,全国各省机关发动群众治山治水。在山东,这叫“战山河”。当年10月,芦头镇后乔家村的迟家沟水库开工兴建,龙口县委从各公社调集劳力,参与建设。桥上村需要每个队派人去压大坝,孙贞英跟她姥姥娘俩平日就受村委的欺负,当公社召集劳力时她年纪不够本不用应召,但还是被谎编年纪,调去了水库。孙贞英说,当时老婆子不舍得她,直哭。她说:“没事,反正死不了。”

孙贞英是坐着马车去的。早上出发,傍晚到达离水库三里地外的南山乔家。晚上就住在这个村的村人家里,炕上睡五个人,地下也铺上石头,再铺上一层草住人。白天天刚亮,队长来敲门叫人干活。在迟家沟,三四十人用两根绳子拉着巨型石碾子去碾土筑坝,孙贞英就在那庞大的队伍中。每个人肩膀上套着绳,绳子挂在大绳子上,走到头没地方走了之后,人就分开走向两边拉绳子,石碾子就上到前面、压到边,然后再倒过头回来。那是个顶累的活,干到后来跑了许多许多人,孙贞英当时也和一块来的几个闺女在一起商量着跑:

那个活真的太累,干到后来大家人都跑了,我们一块的几个闺女在一块也商量着跑吧,结果跑晚了。人家过河的地方截死了,有人在那看着。我们当时行李都卷好了,说跑不了了,这可怎么办,最后决定从南面绕过去。我们当时也不知道路啊!光知道龙口在北面,一直往北走就能回到家,不能右拐往东。一路问路,终于跑回了村里,那是三月份的事。

迟家沟水库在后年五月份还是修完了,估计前一波劳力跑了后面还有补上的,大概是没有什么对“逃兵”的惩罚措施的……跑了之后也不是很在意,反正不缺人……

孙贞英和那些闺女们回村后,生产队不给她们发口粮,在家待了不到十天,又被调去七甲修王屋水库。依旧是马车拉去,但这次住在离水库八里地的村子里,那时老百姓有句话说,“迟家沟轻,邢家重,到了王屋送了命”。天没亮就被队长叫醒干活,去拉车爬山,那山很不好上,那车需要四个人七拐八拐才能给合力抬上坝。孙贞英说:

在王屋修水库你要是能干,天天表扬你,给你插上红旗,你要是不能干,就天天斗你,有那样懒的天天插黑旗,跟在生产队一样,你还不敢说话,不敢接触外人。那时候先进半个月一小评,一个月一总评,我们从来不在那里开会,点完名了,就一捅咕(一个队的女生),就偷着跑了,来家得睡觉啊!我们哪能评上先进,拉车子的才能评先进。在王屋修水库,黑天才散工,散工就往家走这八里地,往家跑啊简直。回家要洗洗脸,得吃饭,得睡觉啊。修水库这帮人真是出了力了,你看现在修水库全都是挖子、拖拉机,全是机械化。你奶奶当时就拉这个买卖,怎么拉?三十来个人,分两根绳子,那时候也不知道累,呕哑的叫着嚎,有个人在头里拿着旗就(指挥着)。你得干出来,压不结实不行啊!男劳力负责推小车,再加上三个筐,一边一个,后面还有一个,顶上还得扣上那么些泥。天天这么推,一天推多少都有数的,吃了饭还得打夜班,撵任务。那个年代就是……特别听话,那时候人好领导,说怎么就怎么地了。

修一个王屋水库,黄县的,蓬莱的,还有掖县的都在。每个公社每个村都有总领头,带队的一正一副,再下面就是生产小队,一个小队十几余人。这种修水库的高度组织、高度集合就可以是计划经济体制的体现。

在王屋水库,孙贞英度过了十七岁、十八岁和十九岁的春天,她没有看到大坝完工,在她离开的时候大坝已经很高了,但还是不够高。

十九岁那年打麦子时,孙贞英又被调到下丁家修北邢家水库。这次活很轻松,孙贞英只需要白天去河里洗菜,洗萝卜,切菜,但却赶上大饥荒,开始挨饿了。平原上多种麦子,收成非常惨淡,在山上修水库的话倒是还能有地瓜干吃,但也不多。孙贞英说“二两地瓜干一两饭,还得打夜班,老爷们受不了,老娘们还行”,“从一个公社一个伙房变成一个疃一个伙房,粮食还是供不上”,“一百斤种子撒在地里,怎么能长出正经东西”。

三战山河,年底大队结账分红,孙贞英出了这么多力,结果家里还欠了队里80多块,她不知道为什么,真是个怪事!孙贞英二十岁的时候,老婆子中风,生产队照顾她给她安排了去压面条的活,离着家近,方便来回照顾老婆子。两年后,桥上家里没人了——姐姐去东北投靠姑姑,妹妹读六中(龙口市第六中学,当时位于龙口镇的唯一一所高中),爹爹孙廷元去现在的家总做饭(龙口市家电总公司,一家县属国营企业,曾以出产的“金龙”牌电扇短暂享誉全国,后破产)——反正得扔一家,她就说服姥姥搬回了桥上,不过姥姥搬完两年就去世了。

二十五岁的孙贞英,在当时已经算是老姑娘了。王立的奶奶于桂芳烧三周年时,孙廷元去了,王善道先问他丈母娘还在吗?不在了;问他家姑娘找没找婆婆家?还没有。王善道家里这边考虑到孙贞英比王立大三岁,知道干活,就敲定了两家的婚事。

1967年夏天两人结婚后,正赶上“文革”:

“文化大革命”咱也不跟着去那个,咱也不随派,有“造反派”有“保皇派”,咱也没有派。不该咱的事,咱也不出去看眼。村里那时候也有啊,两派打的不像样。再就在生产队里干活,等生了大的,磨了孩子,也出去干活。我们家我小姑子,我来的时候她十五,也在六中念书,毕业之后那时候也不知道找个工作,就回来干活,那时候她们是织花。我们三个大劳力——我们三口家,加我婆婆四口,加小姑子五口——干一年啊,年底你猜开多少钱?开三百二十块钱,觉得挺欢喜的,也就六八九年吧。我那时候一天能挣公分八分半。我们有婆婆在家做饭,一大早就出去干活,一年开支三百二,不如现在的好汉一天挣得多。

孙贞英、王立、王丽萍在生产队干活赚分,再后来王丽萍嫁人,王善道家里又就只剩两个劳力了。孙贞英每天早晨起床就去生产队,听队里的安排干活。在粉房待了四五年,她是最细致、最认真的一个劳力,大队总把搂粉的工作交给她。后来,她在鸡棚熬了一年夜,看着老母鸡孵出一窝窝小鸡。再有三四年,她又待在菜园子里,除草、育苗、播种、收获,她一学就会,样样精通。很快她就被评为劳动模范,别的妇女嫉妒她,问队长为什么评给她。她那时也不反驳,只是手上抓起一两韭菜种子,在一垄地里从头到尾均匀滤了所有种子,再就没不服的了。至于王立,干的活比较固定,不是去畜棚喂牲口,就是去公社食堂做饭。

王立的爷爷王建韶在1955年就去世了,但大爷爷、三爷爷和四爷爷还健在。因为富农的成分,这些老人免不了整日被惩罚扫大街。三爷爷王建科的长子,王善仁,在1946年当兵入伍,参与过解放战争,在1950年牺牲于朝鲜半岛。他是第一批入朝作战的志愿军,在二十一岁时离世。王立说:“善仁是烈士啊,烈士遗属不应该扫大街啊。”

王立的大伯父王善同,多少年前喂死过牲口。“文革”后王善同的家门口被贴满了大字报。大字报上说他是特务,他不堪受辱,上吊了。那时他的大儿子王功显还在外地当兵,退伍后得知父亲叫冤枉死了,气得牙根痒痒也无可奈何。后来王立和王功显一起修水井,结果那井塌掉了,又被村长逮着错狠狠整。那村长叫段秀,是个外地人;那时候和古时候没什么区别,都是异乡人管本乡事。

自从批斗大会后,王善道就一直在家养病,隔了一年突然又有了吞咽困难的症状,他试图自救,但实病症却越来越严重。王立带着他去城里医院检查,没查出来任何毛病。王善道后来又去了北京找王容慧,大女儿家就在安贞医院旁。在北京的第21天,医院的诊断报告发了出来,王善道确诊贲门癌。北京那边建议他去沈阳找民间大师“割脚心”,他照办。无奈的是,病情当然没有任何好转。后来,他又硬熬了三年,最终于1970年去世。养病期间,他致力于写一本有关儿童病的百科全书,遗稿仍存,无奈的是他只完成了百分之七八十就离世了。

“文革”结束。王立家还是照旧,他们为“文革”的结束而庆幸,虽然没被斗过,也没受过多大的迫害。民以食为天,王立和孙贞英依旧在天还没亮就起床去大队干活,跟着傍晚的残阳回家吃饭。

那时王立家已经有三个孩子了,老大在1968年9月出生,小学没读完就帮着父母干活;老二是个姑娘,1971年8月出生,家里支持女儿读书,但她也自愿边读书边帮家里做些农活;老三在1974年5月出生,属于“超生”,还令家里挨了批评。但他是家里最小的娃娃,备受奶奶张树英宠爱。老婆子当家,钱归她管,每年生产队分的红都是她负责管怎么分,买下一年的火柴,买下一年的肥皂,买下一年的面碱,剩的钱就她存着。当时家里很少能吃白面馒头,有的话就只给家主吃,听孙贞英说,张树英显(喜欢,宠爱)小孙子显得把白面馒头都给他吃,让旁边两个小黑孩馋死了。从小就安逸,长大后也不用像哥哥姐姐那样干苦活给家里帮忙了,这个小福孩就是我爹。

改革开放后,农民们的日子好多了。1980年10月6日至14日,山东省委召开地(市)委书记座谈会,研究部署加强和完善农业生产责任制的工作。之后,全省各种形式的农业生产责任制得到广泛发展。1981年4月25日至30日,全省农业生产责任制座谈会召开,形成《全省农业生产责任制座谈会纪要》,并批转各地执行。到1981年年底,全省基本普及了以大包干为主要形式的家庭联产承包责任制。到1983年底,村里才正式把地分下去。王立当时家里有八口人,分到了八亩多的地,平常由孙贞英看着,农时全家人能出力的都去干活。自己的地自己种,自己打出的粮食自己吃,吃不了就卖掉,但还要交公粮,甚至要交最重、最饱满的那种麦子。孙贞英说当时只会给地喂肥田粉(即硫酸铵),一亩地最多能出六七百斤粮。靠近南河的那些地是沙地,种地瓜、花生之类,如果种麦子亩产差些,只五六百斤。总之八亩多的地要交一千多斤的公粮,还好。

1984年,村里也不像农业生产集体化时期那样限制村民出走,王立也学着十几年前的大姐,去了北京。他在北京昌平沙河找了份当厨子的工作,本来计划是留在北京,结果转来年大儿子要娶媳妇,就又回去盖房子。家里没几个钱,房子盖了好几轮,没钱买木头就把老房子上的二檩割下来做前后门,没钱买砖就拖——人先住进去,平台都是后盖的。房子拖了一年才盖完,王立也说不清楚当时为什么没回北京,不是政策原因就是他姐夫的建议。之后他还当过金龙电扇厂的临时工,还在某个彩印厂当厨子,再后来就退休了。

房契

家里的老人,基本都是被孙贞英伺候了半辈子然后送走的,孙贞英说:

我爹先死了,他后老婆也在我们家死的,别的子女也不在家怎么办?不能扔了她。我爹死了之后就商议把她搬这里来,她不愿来,我说不来也没法办,那时候孙子才这么点(比划,刚过膝盖),我整天来回给她做饭吃,不方便呐。最后来了在那边的房子住,我一天三顿饭去送,到冬天炉子一宿到亮不灭。在这过了两个年,她心脏病死了,八十六死的。

家里的孩子,因为有勤劳勇敢的母亲,因为有沉稳扎实的父亲,因为家庭关系和谐,健康地、幸福地长大。孙贞英说:

我两个儿子都有稳定工作,挺出息的,两个媳妇,一个姑娘,真是一点不用操心一点没费事。我跟老头子血压也不高,血糖也不高,没有什么病。这时候真的,我要这时候死了真的太好了。

老王家真的很幸运,得到了个好媳妇。那是全村公认的,全大队挑出孙贞英这么一个模范妇女去城里参加妇联举办的五好家庭代表会。当时发的“五好家庭”门帘至今还挂在屋子里,屋子里还有好多好多的物件,都有它们的历史。

还没有评论,来说两句吧...