文丨亚当·图兹(Adam Tooze,知名历史学家、哥伦比亚大学教授)

(本文经授权转自图兹教授的Chartbook中文版,原刊于微信公号“图说政经Chartbook”。Chartbook是当今英文世界最具影响力的Newsletter之一,每周定期更新,用图表解读全球政经世界的激流与暗涌。)

美国是一个拥有3.3亿人口和1.61亿登记选民的国家。无论是外交、贸易、气候还是科技方面,它的政策影响全球80多亿人口。它的大选进程花费数十亿元,并且受到全世界关注。美国喜欢自诩为“世界最伟大的民主国家”。这一言论说明“多数”的重要性:1.6亿人口中的多数群众将会决定谁来掌权。但在美国顶尖政治学专家眼中,实际情况远非如此。正如其中的一位在全国公共广播电台(National Public Radio)中所表示的那样:

“对于我来说,这次总统大选可能取决于十五万选民。” 舒尔茨(David Schultz)说。

究竟为何如此呢?

如果我们想象美国是一个有1.6亿选民的巨大选区,将所有选民按照意识形态范围从右到左排列,我们就可以想象一场竞争激烈的选举,整个国家分裂为 80,000,001 名选民对 79,999,999 名选民。在这种情况下,我们可以说这场斗争归结于少数处于意识形态范围中间、尚未做出决定的选民,他们最终选出了胜利者。

如果真是这样,那就不会有什么丑闻了。相反,这将是民主行动的逻辑。但这并不是当今美国正在发生的那种政治竞争。美国大选的“丑闻”并不是极少数人形成的微弱优势决定着一个数千万选民参与的巨型选举。“丑闻”是这数千万张选票几乎没有吸引任何关注。仅有几个选举区域至关重要,同时这些地区的选举情况并不是由明显的、更大规模的逻辑决定的。此外,这些地区的选举受到来自地方独特情况的高度影响。正是一些偏僻落后地区的数千张选票,将会决定美国的未来,也决定全世界的未来。

究竟为何如此呢?

我们不妨从这里开始。美国政治体系的基本结构仍然被18世纪末期所制定的宪法所定义着。各州“拼贴”式的联合则是19世纪帝国主义阶段美国疆域扩张的直接遗产:这一阶段见证了美国积极吞并了北美大陆的大部分地区。由此形成了一个庞大的、各个州份面积不均的庞大联邦政体。这些州份向选举人团(electoral college)派出代表,这些代表实际选举出总统:在早期宪政实践中,这种选举人团制并非罕见。绝大多数情况下,这些州代表团的组成都是由简单多数制为基础决定的。与英国情况类似,这同样也是一种“古代宪法”下粗糙的选举制度。在一个州内,拥有最多选票的政党将获得该州的选举人代表。

单靠这一制度并不足以说明我们今日所看见的选举模式。如果各州在政治构成上相似,那么所有州份都将成为摇摆州。18世纪的宪法提供了一个实践框架,但是构成今日美国民主怪象是进一步的差异化、极端化和分类化过程,美国人民逐渐迁移与聚集到一些政治上相对统一的社群当中,这种政治观点上的一致则并未出现在整个国家层面上。随着政治极化的加剧,政治色彩开始影响生活的方方面面,我们现在可以更具意义地谈论“红州”和“蓝州”的政治分歧如何反映在不同生活方式上。在堕胎权等问题上,说美国是一国两制并不夸张。

将这些因素结合在一起来看,这意味着在美国大部分地区,美国总统大选的当地结果几乎是早已确定的了。纽约州,无论其农村地区情况如何,最终都将会支持民主党候选人。如果把这个逻辑推到最后,我们可以下想象整个美国大选都已成定局。民主制度的肮脏秘密——正如资本主义的一样——是即便我们对自由竞争和选择的形式进行庆祝,但是所有这一系统中的候选人都梦想着有一天竞争会停止,以此能够掌握一种法律垄断地位。他们最大的噩梦正好相反,即他们的对手建立起这种牢牢的控制。

今天的美国政治由这样的一种恐惧驱动着——他们的对手将会建立这样的法律垄断。然而,实际上存在的状况非常难以判断,因为固守于两个阵营的州不足以使任何一方获得明确的多数。这意味着最后结果将被少数几个“战场州”(battleground states)或“摇摆州”(swing states)所决定。美国许多州份的选民仅有数百万人左右。这样,同样的逻辑在一个州内仍然有效:这个州将被分立并形成坚实的“蓝墙”或“红墙”选区。这些选区坐落在大城市、小市镇以及农村地区中。这也意味着最终整个大选的结果,将会被全国零零星星的“战场州”中仅仅百千余位选民所决定,而不是整个国家的百千万选民。如果可以最终左右结果的选民数量真的是十五万左右,那么这仅占全体选民的千分之一。

这些关键地区的性质为“战场州(县)”或“摇摆州(县)”这样的共同术语所定义着。如果我们想在模糊的政治语言中施加一个明确的区分,战场州指的是选举结果接近的地方;而摇摆州则是指选举结果在两个政党之间摇摆的州,无论胜利的幅度是大还是小。从心理学的角度来说,可以说战场州是举棋不定的,而摇摆州则以情绪波动为特征。

从19世纪以来,特定战场州对美国总统大选的选举结果一直至关重要。人们始终关注那些竞争激烈的选举。而“摇摆州”这一术语仅仅从2000年代初才开始被广泛使用。彼时美国开始担忧政治极化和分类化的倾向,选民在两党之间转换支持变得越来越不寻常。综合来看,这两个术语的使用反映出难以预测其选举结果的州数量正在下降。根据一项统计显示,到2012年,这样的州已经减少到仅有4个。

在2024年,有七个州被认为是大选的关键州:亚利桑那、佐治亚、密歇根、内华达、北卡来罗纳、宾夕法尼亚和威斯康星。

综合来看,摇摆州拥有重要的选民群体和相当大的经济实力。正如一则报告指出,“一个角度来看,这七个州形成了一个经济主战场,人口达到6100万,合计国内生产总值达4.4万亿美元——这一数字与德国的经济产出不相上下。”

但是更仔细看你会发现,1)这些州并没有形成一个连贯整体;2)即便在这些“摇摆州”,选举的结果仍然会由更小、更集中的选民群体决定。美国政治科学研究非常深入,所以我们可以得到对那些选举竞争激烈县份的统计。同样地,因为选民的分类与筛选,这些县的数量正在下降。不应预设这些竞争激烈的县都包括在竞争激烈的州份之内:二者实际上并不一定必然联系。在一些整体上牢固支持红党或蓝党的州中也会有竞争激烈的县。这些县值得关注,因为它们可能得以让我们推测其他地区的投票行为进行推测,即使在该州这些县份的选举情况对州选举影响微乎其微。

显然,最重要的县是位于实际“竞逐”的州中的战场县或摇摆县(有时称为钟摆县),这样你就会发现舒尔茨这样的政治科学家在NPR上的表态:

“即使在摇摆州范围内,并不是所有选民都是摇摆选民。”舒尔茨认为今年的总统大选将不仅取决于摇摆州,还可能依赖于摇摆县。他估计五个州中五个县的百分之五选民可能将决定今年的大选结果。“对于我来说,这次总统竞选可能取决于 15 万选民,”舒尔茨说道。

所以下一个显然的问题是:是什么因素让摇摆州成为摇摆州呢?为什么美国这些地区的选举是如此接近,以至于结果似乎不确定呢?

就我来看,对这种情况共有三种不同解释。

第一种认为摇摆州的选民与别的州不同。尽管在更多的州,选民可以被清楚分为红蓝阵营,在摇摆州则有更多“紫色”选民。这可能是由于独特的文化影响,例如摩门教,它塑造了一种不同于新泽西州或密西西比州的保守主义色彩。

第二种理论认为摇摆州的选民与其他州的选民一样清晰地划分为红色和蓝色,但由于历史原因,他们被偶然地聚集在一个州的边界内,形成了一种良好的平衡。这可以被称为不完全分类(incomplete sorting)的理论。也许他们最终会归入某一阵营。或者,也许这种排序将保持僵局。

第三种解读更关注地点而非选民。我们可以称之为“变迁之州”(states of change)理论。根据这一理论,摇摆州是外部或内部发生变化的地方——例如结构性经济变化——这些变化要么以某种方式划分选民,使结果难以预测,使之成为战场州,要么使选民先向一个方向移动,然后又向另一个方向移动,使之成为摇摆州。

这三种美国地区选举竞争的逻辑并不互相排斥,它们经常有所重合。它们也并非静态的:因为意识形态和政治态度是会变化的。结构性变革会产生新的结构,而这些结构又可能逐渐僵化。由此美国人口的自我筛选与分类化成为一种持续性的进程。举一个例子,佛罗里达州曾是一个关键的战场州,但是很少被提及,因为该州已转变成坚实的共和党州,州长德桑蒂斯(Ron DeSantis)政策的激进主义可能进一步推动这种趋势。

但即使这些理论相互交织,这三种逻辑是仍然是不同的。对于旁观者以及选举报道的读者来说,理解这些逻辑是如何被用来解释美国大选中真正关键的因素,有助于更清晰地看待那些真正重要的选举竞争。

在继续之前,我应该补充的是,我写这些内容在很大程度上也是一种自我帮助的练习。卡姆(Cameron Abadi)和我决定在播客中讨论摇摆州,我意识到虽然任何人都可以列出今年的七个州,但我并不真正了解它们为何如此,以及是什么让它们特别。

我做了显而易见的事情,翻阅了Google学术,寻找有关“摇摆州”和“战场州”的政治科学学术文章。其中最好的是一本2015年编订的关于总统选举摇摆州的合集,书中声称,至少在当时,政治学家对这个话题的关注很少甚至可以说是完全没有。换句话说,“摇摆州”和“战场州”的概念是政治评论界产生的民间概念。关于选举行为,已经有大量高度复杂的统计工作,但当我试图寻找对“摇摆州”现象的一般性解释时,却一无所获。在提出上述三种理论时,我是在进行一种基于基本原理、粗略的推测。我非常乐意向那些更有见解的人学习。

关于第一个“紫州”理论,可以参考拉娜·福鲁哈尔(Rana Foroohar)在金融时报中撰写的文章,其题目是“摇摆州想要什么”,她写道:

“包括亚利桑那州、乔治亚州、密歇根州、北卡罗来纳州、内华达州、宾夕法尼亚州和威斯康星州在内的一些州,是全国政治上最异质化(politically heterodox)的州,这也是它们成为摇摆州的原因。我最近看到左倾的民意调查研究项目Blueprint的一项调查,恰好呼应了这一点。就如他们所说:‘摇摆州选民意识形态是多元化的:他们在移民和犯罪问题上趋于保守,但是他们支持堕胎权,赞成政府干预以控制企业不当行为,尤其是在价格问题上。他们投向那些实用性的民粹主义立场,而并不关心意识形态上的连贯性’,他们同时,‘支持惩罚企业不良行为的政治,然而对政府的过度干预和系统性变革的言辞抱有怀疑。’”

这一抓住本质的关于“摇摆州选民”的分析,使福鲁哈尔得出结论:卡玛拉·哈里斯在模糊地暗示要对价格欺诈和企业不良行为采取行动的时候,可能已经抓住了重点。福鲁哈尔认为,“摇摆州选民”喜欢较小赤字、更少的行政手续(red tape)以及更紧的移民控制。“69%的摇摆州选民支持缩减赤字,虽然他们同时也对政府更多地市场干预采取宽容态度(仅有23%的选民认为‘苏联式的价格控制将会使通货膨胀更糟糕’)。”

有鉴于此,福鲁哈尔得出结论:

“哈里斯在经济方面模糊但务实的表态并不是一件坏事。她目前需要抓住那些拥有着许多不同观点的人群:如果她获胜,制定良好政策时将需要更加系统化的思维,但是目前的“非正统”表态可能对她更加有利。”

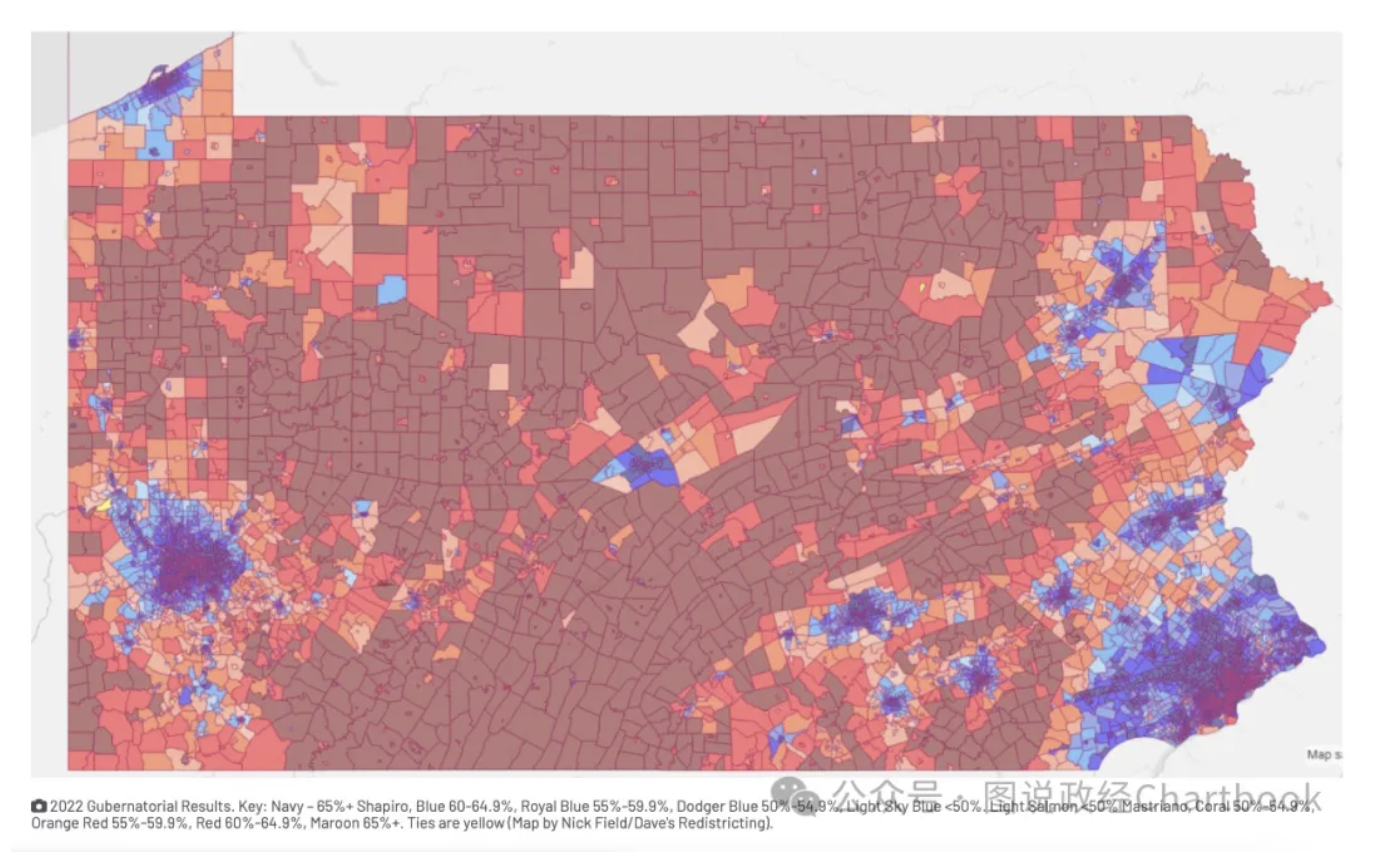

如果我们仔细研究像宾夕法尼亚这样的关键州,就会出现一种完全不同的分析。这张州的地图不是紫色,而是在农村地区的大片共和党红色和主要城市周围密集的民主党选票之间形成鲜明的极化。

这是宾夕法尼亚州2022年州长选举中民主党州长乔什·沙皮罗(Josh Shapiro)压倒性胜利时的选举地图。

他的胜利基于费城、匹兹堡、哈里斯堡的坚实选民基础,外加对周边郊区的强大吸引力,后者从2018年以来就强力转向民主党。民主党现在面临的问题并不是如何稀释其竞选纲领的信息以博得共和党地区选民的支持,而是如何在那些已经站在他们一边的地区进一步提高选票。

仔细观察散落着极小乡镇的宾夕法尼亚乡村地区,你会找到兰开斯特县(Lancaster county)。正如当地的专家所称:

“兰开斯特是一个本州内历史上强力支持共和党的县。战后赢得兰开斯特县的民主党候选人数量很少,仅限于1964年林登·约翰逊总统的压倒性胜利以及1990年老鲍勃·凯西州长(Gov. Bob Casey Sr.)。沙皮罗距离进入这一名单仅差3807票,在民主党处于上升趋势的地区表现非常出色。至于这一转变背后的动力,我推测,或许因为特朗普标榜的‘让美国再次伟大’政治与当地的阿米什社区的文化不太契合,导致其共和党支持逐渐缩减。”

为了进一步分析这些微妙的地方平衡,分析人士通常会转向“变迁之州”视角。这种视角探讨持续的社会、经济和文化变化如何在全美范围内产生不同的影响,进而形成当地的政治生态。

如果观察近一个周期的人均实际经济增长,似乎没有任何一个因素能够概括摇摆州的情况。肯定的是,2019年以来,其中的五个州的经济增长都没有达到国家平均水平。但是亚利桑那经历了一个真正的繁荣,宾夕法尼亚与威斯康星正陷入泥潭。比起一种“摇摆州”共同特征,这些州之间的差异更加吸引眼球,同时也反映了在美国这样的一个大国中我们所能期望看到的差异。

这让许多分析师对于能够发现一个明显的经济趋势而以此能够预测摇摆州的可能选举结果而感到失望。他们得出结论,摇摆州的经济状况相当平庸,因此决定胜负的将是非经济因素,比如候选人的个人魅力和文化战争等问题。

“总统候选人卡玛拉·哈里斯以及唐纳德·特朗普都十分迫切地关注七个摇摆州的经济情况。但是摇摆州的经济状况并非今年的热点问题。这是因为,在这七个州——亚利桑那、佐治亚、密歇根、内华达、北卡罗来纳、宾夕法尼亚以及威斯康星——就业增长、通货膨胀、工资增长以及其他经济指标大约反映了全国水平。这样会让经济议题对11月5日选举结果的影响力减弱。‘摇摆州在任何指标的测量上都处于全国的中间位置’,ZipRecruiter的首席经济师Julia Pollak称,‘它们处于红州和蓝州中间,因为其政策更像是一种混合品。’”

摇摆州的失业率大多在平均线以下,州份水平的通货膨胀在全国平均水平上下浮动。同时消费者信心也难以与全国趋势相区分。但是,这些都是全州范围的评估——比如讨论宾夕法尼亚或佐治亚的整体情况——如果最近几年的政治情况教会了我们些什么,那就是需要将关注点聚焦到地方层面,深入到县级的具体情况。

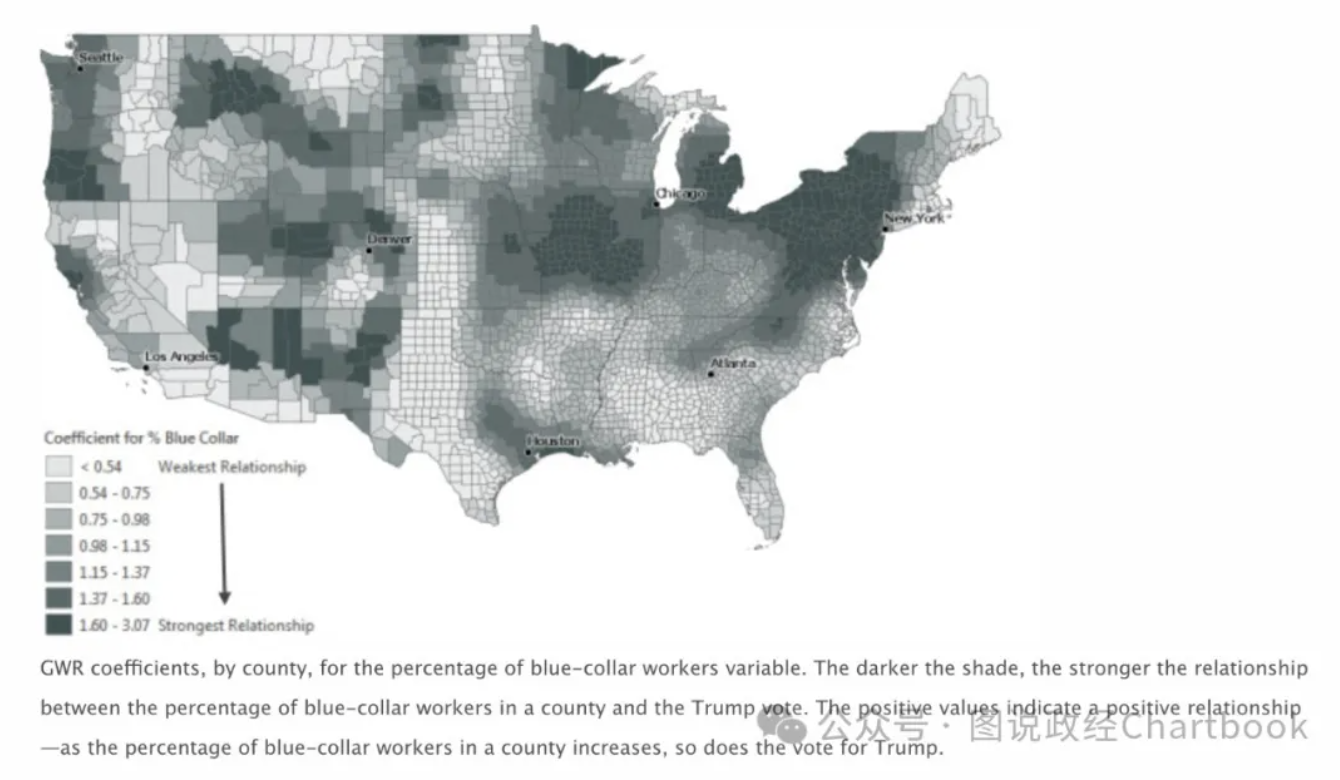

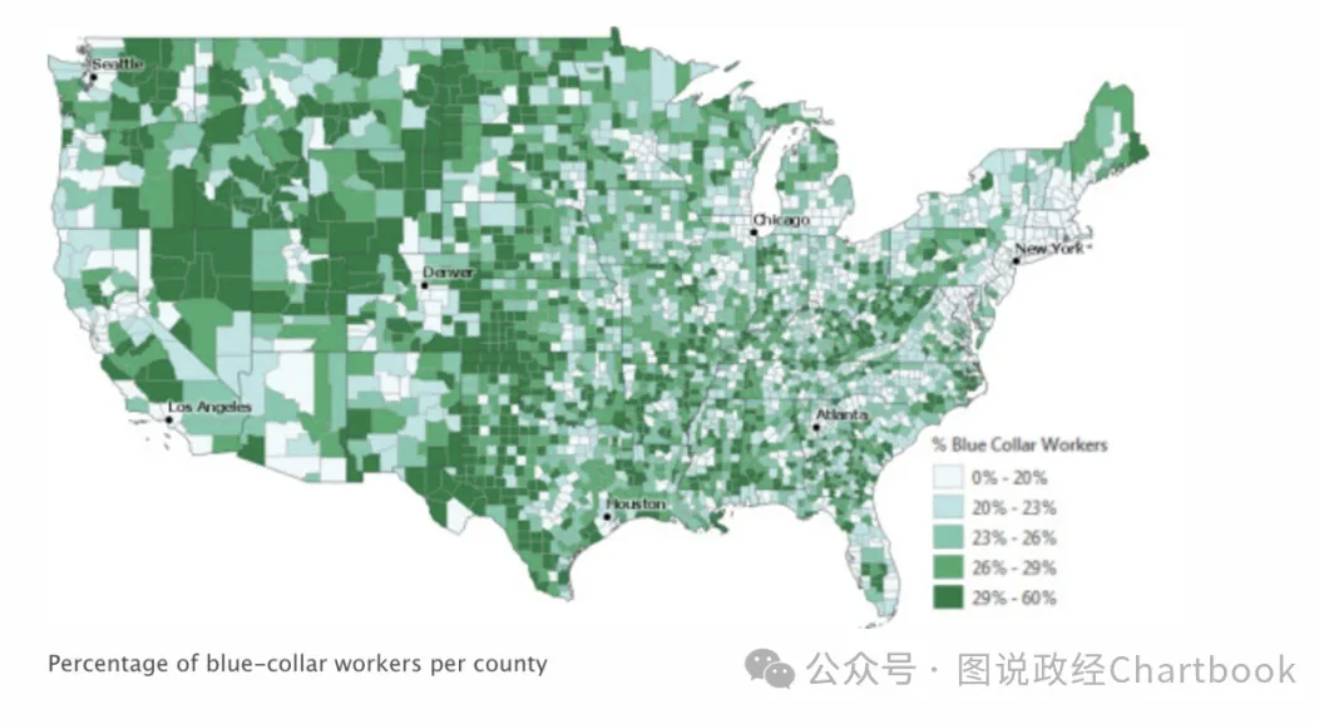

2016年,唐纳德·特朗普的突破性选举中,人们广泛认为工人阶层、蓝领选民,由于担忧去工业化、全球化以及“中国冲击”(China shock) 的影响,从希拉里·克林顿领导的民主党阵营那里转向了唐纳德·特朗普。这一发现塑造了拜登阵营的关于经济政治的整个理论。在这次大选中,这一策略将被重新检视。

然而,当时以及此后较少被注意的是,不仅仅2016年之后工人阶层选民倾向于支持特朗普;对于克林顿以及民主党人打击更大的则是,锈带(rust belt)州的工人阶层选民支持特朗普的比例甚至高于全国水平。换句话说,在这些地方的政治背景下,特朗普的竞选信息能产生了特别强烈的共鸣。地方层面的阶层对立或是有针对性的竞选活动可能造成了这样的效果。

并非所有倾向于支持特朗普的县都拥有大量的工人阶级选民群体,但在宾夕法尼亚州中部和西弗吉尼亚州的一些关键县,这两个因素有所重合。这些地区不仅显示出工人阶级选民与特朗普选票之间的高度相关性,而且工人阶级选民的比例也明显高于其他地区。

正是这些效应的合成与叠加,形成了独特的区域性模式。这也是为什么拜登团队不仅关注总体的产业政策,还包括了“基于特定地区”的产业策略,从而以“现代供给侧经济”及“建设性的自由主义”之名帮助那些“落后社区”:

由Shawn Donnan, Alexandre Tanzi以及Elena Mejía领导的整个彭博社记者团队,正在探访这些摇摆州,希望以此能够发现在这些州中将会对大选起决定性影响的“基于特定地区”的动态。正如一篇报道指出:

“当深入到县级层面时,会发现摇摆州中有相当一部分人口居住在那些截至2022年底人均实际GDP(基于最新可用数据)尚未恢复到疫情前水平的县。在宾夕法尼亚州,40%的人口生活在符合这一描述的县。而在全美,这一比例接近20%。即使在增长较快的阳光地带摇摆州,情况也十分复杂。由于半导体工厂和人口增长的巨大投资,亚利桑那州享有较强的人均实际GDP增长。但通胀和飙升的住房成本严重影响了家庭预算,这与内华达州和北卡罗来纳州的情况类似。几乎没有哪个州比佐治亚州更受益于拜登政府推动的电动车和电池工厂的繁荣,但新居民的激增也稀释了其增长。”

“拜登经济学”承诺将输送更多产业就业,但是在宾夕法尼亚、密歇根和威斯康星,这些所谓的“蓝墙州”(Blue Wall States),“比起2019年疫情前的高峰水平,工厂中的就业人数至今尚未恢复。”

此外,生活成本正在飙升。正如一位来自北卡罗来纳的企业家所说的:

“人们并不将国内生产总值(GDP)加进油箱里。他们并不在杂货店里购买GDP。但是这些是经济活动中人们最焦虑的点,” Vitner说,“一个在北卡来罗纳格林斯伯勒县(Greensboro,NC)的电车工人与一个家具工人同样为高油价所困扰。”

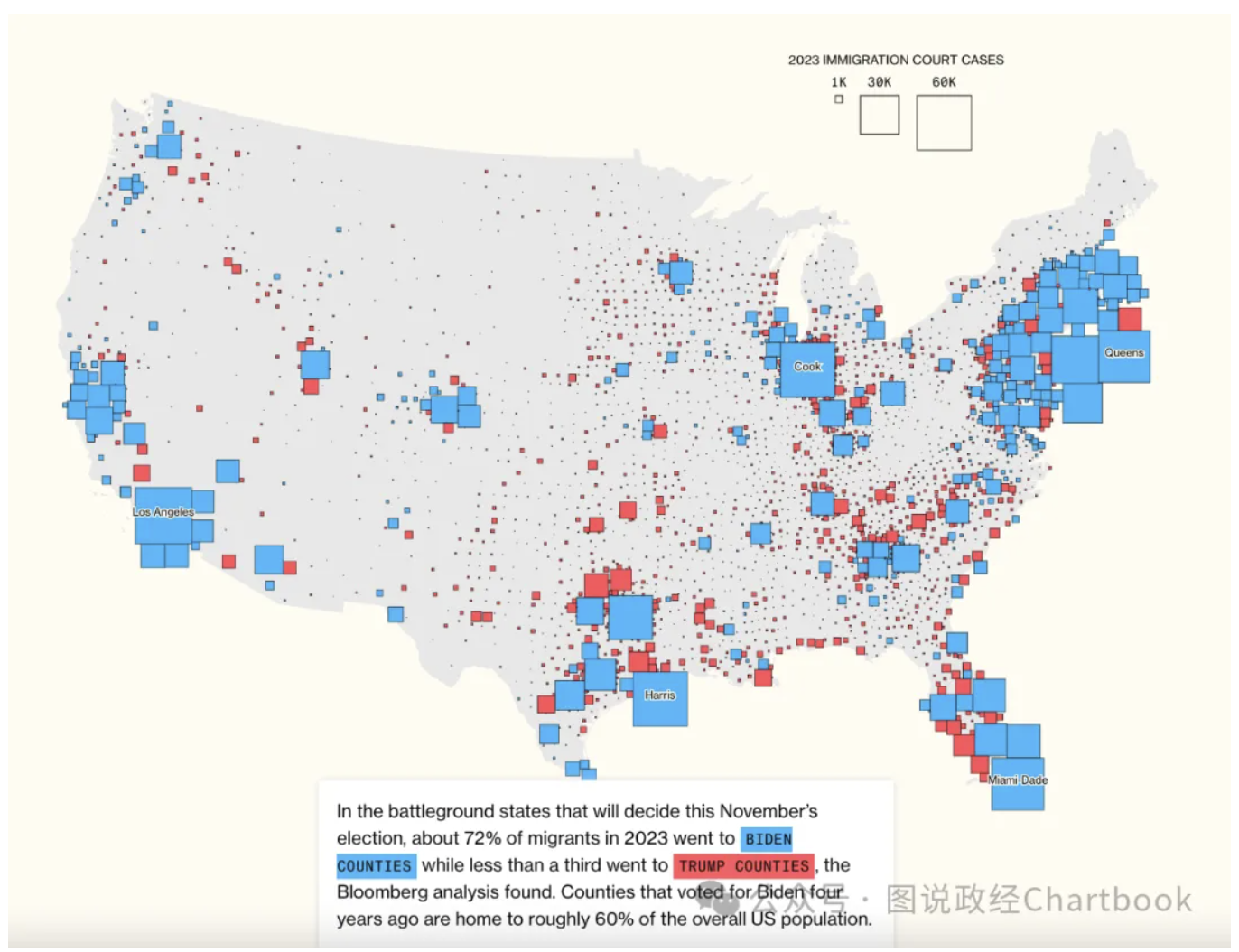

像移民这样的全国性热点议题在地方层面有实际影响,被特别指出的俄亥俄州的斯普林菲尔德县(Springfield)便是一个令人震惊的例子。由于快速经济增长,海地移民被吸引到这个社区。而这种情况反映了国家层面的趋势。

移民们被经济增长的社区所吸引,而他们将倾向于支持民主党。他们的出现冒犯了排外的和种族主义的选民,后者为共和党所吸引,且通常居住在发展缓慢甚至于衰落的社区之中,因缺乏新移民而加剧了相对的萧条。政治广告正是利用了这种恶性循环。正如彭博社报道的:

“截至上个月,共和党今年已花费了1.5亿美元的资金支持摇摆州电视市场中的反移民广告………近乎三分之二的资金来自于特朗普的团队以及两个支持特朗普的超级政治行动委员会(PAC,political action committee)。这些群体在在移民问题上的广告支出超过了其他任何问题,几乎一半的支出集中在宾夕法尼亚州和佐治亚州。例如,在匹兹堡和费城,73%的总广告支出都集中在移民问题上。一则广告声称,‘拜登让这些人(指移民)进来之后,宾夕法尼亚正在付出代价。’”

除了种族主义,反移民宣传背后的经济逻辑也与住房相关。这种叙事认为移民流入会推高住房成本。这一点正好切中摇摆州的现实要害。正如彭博社团队评论道:

“比起乔·拜登将制造业和蓝领工人工作视为其经济计划的重点,哈里斯则将重心转移到降低住房成本以及增加住房所有权的机会。”

这确实反映了摇摆州所关切的现实情况:

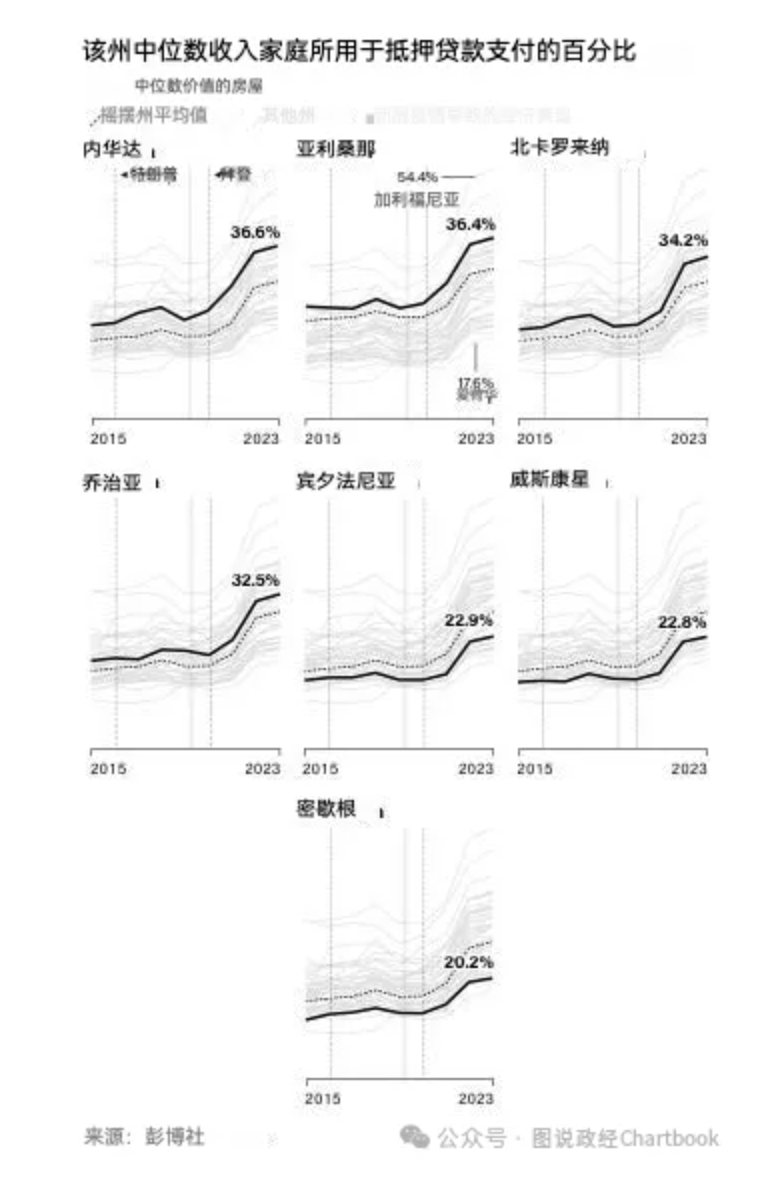

“传统理解通常认为,要抓住这些摇摆选民的心智,关键在于承诺复兴制造业……然而如今,住房可负担性更可能在选民中间产生更有力的反响。彭博经济的计算显示,自2016年以来,在阳光地带州,例如亚利桑那、佐治亚、内华达和北卡来罗纳,中等住房的按揭支付成本差不多翻了一番,达到了收入中位数的三分之一或更多。在产业州,例如密歇根、宾夕法尼亚和威斯康星,中位数家庭将其收入的大约五分之一用于支付中等价位房屋的按揭贷款。自2016年以来,这些州的住房成本也近乎翻了一番。”

而在密歇根州、宾夕法尼亚州和威斯康星州等工业州,购房按揭的中位数家庭支出大约为其收入的五分之一。

这种分析是否否定了一种相对少量的人口将决定影响世界的选举结果的反常现象?并非如此。像这样的微观分析是否说明在这些关键选区的选民决策将会被更大的全球政治关切所驱动,而这些全球问题可能最终被白宫内的现任政府所决定?当然不是。

民主制度从来不会承诺或者实现这一点。它所实现的则是一种政治进程:至少在当前的选举时刻,竞选活动的重点是,基于研究、地方专家的意见和最佳猜测,向一小部分“普通美国人”传递信息,试图回应他们日常最紧迫的关切。所有事情都被这些看似简单,但实际上难以捉摸的问题所推动着:这些人关心什么?哪些因素会使他们这样而非那样投票?或许有人希望看到更多辩论,希望能够通过与理性讨论改变别人的观点。但是这并不是游戏的玩法。问题是,我们应该按下哪个话语按钮。

当我们等待11月5日的选举,以及这之后的结果时,我们被强迫去关心这一问题,因为太多东西取决于此。这并不令人振奋。在许多情况下,甚至让人感到十分丑陋。但是在宪法的华丽辞藻、权利和投票程序上的法律细节以外,正是这一问题——在其所有的紧迫性、开放性和任意性中——定义了现实中的民主。

(文章仅代表作者观点。版权归属原作者。)

还没有评论,来说两句吧...