1789年是欧洲的多事之年。在巴尔干地区,随着俄国人和奥地利人逼近,土耳其的军事力量开始摇摇欲坠。哈布斯堡君主国内部,匈牙利的异见分子在普鲁士和波兰的煽动支持之下,威胁要将抗议升级为反叛。南部的撒丁人和西班牙人图谋瓜分哈布斯堡家族在意大利的领地。在遥远的北方,俄国和瑞典的战争仍在继续。西边奥属尼德兰起义推翻了奥地利的统治,宣布“比利时合众国”独立。法国的绝对君主制垮台了。只有地处边缘的不列颠似乎没有受到国内外乱局漩涡的影响,尽管1790年发生在加拿大西海岸努特卡湾的事件差点就要点燃与西班牙的战火。

在以上所有危机中,法国大革命的影响最为深远。1789年秋天两则不同的小故事可以揭示震动和颤动的区别。10月5日,大约七千人(主要由女性组成)徒步从巴黎赶往凡尔赛,他们认为敌人正密谋夺走粮食、破坏革命,因此极力前去阻止。正如攻陷巴士底狱一样,民众的暴力行为对事件进展产生了重大影响。晚上六点,惊恐的路易十六克服了自己的顾虑,认可了国民议会在夏天颁布的两个重要举措——废除“封建制度”(8月4—5日)和发表《人权和公民权宣言》(8月26日)。次日上午,冒进的巴黎人冲入王宫搜寻王后,高喊出他们的意图:“掏出那婊子的心脏,砍了她的头,炖了她的肝!”他们杀死挡路的卫兵,却没能抓到目标人物,因为她已经通过秘密楼梯逃到国王的房间。这时候,叛乱者要求国王及其家人跟他们一同回到巴黎。在国民自卫军指挥官拉法耶特施加的压力下,路易十六同意了。国民议会也和王室一起受到控制,因为代表们觉得应该跟随他们名义上的主人(国王)及他们真正的主人(民众)。他们选出六位专员在巴黎寻找合适居所,其中一位就是约瑟夫-伊尼亚斯·吉约坦医生,他也是断头台的发明者。事后证明,这次向巴黎的大迁徙是朝着共和国和弑君迈出的一大步。

油画《巴士底狱的风暴》

如果法国大革命有两个中心的话,凡尔赛的国民议会就能够与街头暴力保持一定的距离。一旦进入首都,代表们就暴露在民众政治文化的所有压力之下,必须做出回应:同样的人员到了不同的空间里,就变成了新的组织。

在巴黎妇女向凡尔赛进军的一周后,克莱贝克将军骑马进入维也纳,带来激动人心的消息——四天前土耳其关键的要塞贝尔格莱德被奥地利军队攻陷了。一位观察者说道:“现在开始为期三天的胜利庆祝。我描述庆典是为了教会外国人这样的事情应该如何安排,这是我们从来没有见过的三天。”舟车劳顿的将军在中午十二点第二次仪式性地进入城市,那时所有人都听说了消息,街道和广场挤满了欢呼的人群。所有工作都停下了,房屋点上灯,路上的歌舞整夜不休,两天后还在继续。那时候圣斯蒂芬大教堂也响起了赞美颂歌:“按照最高的宫廷礼节,由内宫侍官、宫廷高官和贵族侍卫陪同皇帝[约瑟夫二世],每扇窗户、每条街道都快被观众挤坏。国王到达科尔马克大道,有数不清的双手在为他鼓掌,他来到格拉本大道,又收到了如雷的掌声。”庆祝在午夜达到高潮,九百名学生组成的队列从大学走向皇宫,为陛下献唱“美妙的夜曲”。这时候约瑟夫二世已经身染肺结核,来年2月就会去世,但是他的帝国继续维持了一个多世纪,直到欧洲历史上最具破坏性的战争摧毁了哈布斯堡王朝、罗曼诺夫王朝、霍亨索伦王朝、维特尔斯巴赫王朝和韦廷王朝。约瑟夫的法国妹夫路易十六在1792年8月10日就被停职了,又在同年9月22日遭到废黜,在1793年1月21日上了断头台。路易十六的两个弟弟路易十八(在1814年借助联军力量复辟,在1815年遭到拿破仑驱逐,又在那年之后再次复辟)和查理十世(在1830年的革命中被迫逊位)的命运表明,波旁王室只可能重复他的悲剧。

1789年10月的两个事件揭示出波旁王朝和哈布斯堡王朝不同的命运,这有助于我们理解18世纪末期权力的文化与文化的权力。比之腓特烈大帝,约瑟夫二世更为明确地对政权意识形态的基础做出现代化改造。他的第一篇政治备忘录写于1761年二十岁生日后:“一切都是为了国家而存在;这个词语里包含了一切,所有居住在其中的人要一起增进它的利益。”这是指导他的原则。二十年后,他早已成为哈布斯堡君主国的唯一领袖,夸耀自己最骄傲之事莫过于“身为国家的仆人”。和普鲁士对手一样,约瑟夫也在不懈追求能够真正称作志业的东西,不停巡视自己的领土,以至于早早离世。但是在这个过程中,他已经领悟到君主必须转为公众的仆人。他的外从祖约瑟夫一世扩建的奥地利版的凡尔赛宫——美泉宫——已经关闭,暂时无人居住。维也纳老城的霍夫堡宫也变成了办公地点。他喜欢住在自己修建的奥花园中,他的传记作者称那里的“面积、富丽和奢华还比不上维多利亚时代的一栋乡村别墅”。他意识到公共领域已经形成,需要认真对待其中的成员。他下令废除繁琐的宫廷礼节,还要求在君主国各处宣传如下内容:“无论是谁,无论是为了请愿还是递交,都不需要下跪。因为这不是一个人类应该对另一个人类做的事情,只有面对上帝,人类才应该下跪……这些都要发表在报纸上。”他也展示出各种“政治姿态”,把环绕维也纳旧城的空地格拉西斯改造为公共娱乐场所,还在1766年将普拉特改为公共场所,又在1775年将奥花园改为公共场所。奥花园的大门上挂着牌子,上面写道:“这处休闲场所专门开放给人民,来自一个尊重他们的人。”

1720年2月20日凌晨五点半死神降临的时候,约瑟夫还在为国家和公众工作。无数有产阶级和特权群体乐于看到他离世,因为他的拉平改革激怒了他们,不少政策都被迫中止或者由他的继任者废除。然而,他还是把不情不愿的哈布斯堡君主国拉进了公共领域的文化里,并给了它足够的动力度过法国大革命和拿破仑战争的艰辛岁月。暴发户一样的拿破仑皇帝取笑哈布斯堡王朝的思想和军队总是落后欧洲各国一截——这很可能是对的,但重述这则取笑之语的阿尔贝·索雷尔评价道,至少他们总还有想法,总还有军队。拿破仑才是两手空空的那个。这个组合也表明,约瑟夫清楚文化和权力的紧密关系。1789年,他的王朝看似濒临倾覆,是他的军队拯救了他。约瑟夫二世的军队在一系列重大战役中打败了土耳其人,最具象征意义的战果便是攻陷贝尔格莱德要塞。一些历史学家总嘲笑哈布斯堡君主国是异类。不过,无论在他们看来,哈布斯堡君主国是多么摇摇欲坠,对于约瑟夫二世的子民来说,它仍具有巨大、活跃的力量,足以统治中欧并把不信教之人逐回亚洲。因此,君主国的中心地带没有不满的贵族试图扮演拉法耶特的角色,也没有奥地利版的国民自卫军攻陷奥地利的巴士底狱。大不列颠、普鲁士或者德意志都没有此类事件。我们已经看到,他们的统治者通过不同的方式、在不同的程度上成功地适应了变化的环境。只有法国几近完败。

旧制度最后十年的两个插曲表明君主无法以文化治疗统治的慢性病。第一个发生于“法国戏剧史上屈指可数的伟大之日”——皮埃尔-奥古斯坦·卡龙·德·博马舍的《费加罗的婚礼》在延期许久后于1784年4月27日上演。这部剧作在六年前完成,却不幸成为反复无常的审查体系的牺牲品。在最终获得出版许可之前,至少有六位独立审查员阅读了这部作品。人们普遍认为是路易十六下令搁置演出,这严重损伤了他的名声。在宫廷支持者的大力游说之下,国王最终开恩,要巴黎警察总监勒努瓦买来流传的手抄本。康庞夫人在回忆录里记下了自己如何被叫到王宫,秘密地为国王和王后朗读剧本。当读到第五幕开头费加罗有名的独白时,国王突然发怒了。费加罗讲述自己写了一本论财富本质的基调温和的小册子,却被关进监狱。这个时候路易十六很反常地跳起来高喊道:“太恶心了,这部剧永远不能上演。除非我们拆了巴士底狱,否则就不会有比上演这场戏更危险、更不负责任的举动。这个人贬低了政府里所有应当得到尊重的东西。”他的伴侣问道:“那么,这出戏永远都不会上演了?”他回答:“不,当然不,你放心。 ”国王不同意的消息只能让禁果变得更加诱人。1783年6月,一群贵族想在巴黎王家娱乐事务处上演这出戏,那里通常是巴黎歌剧院用于排练的地方。国王在演出当天就发现了,迅速派维尔基耶公爵带着密札前去阻止。公爵发现现场已经坐满了一半,人潮从大门涌入,街道里挤满了马车,因此禁止上演的消息遭到了抵制。康庞夫人记录道:“失望导致的愤怒难以遏制,在国王逊位前从来没有人如此激愤地吼出‘压迫’和‘残暴’等字眼。博马舍也异常愤怒地惊呼:‘很好!他不想让我们在这里演出,但是我告诉您,这出戏一定会上演,甚至会在巴黎圣母院上演!’”

在这场争端中,对立双方都找到了各自的代言人物。博马舍显然把自己比作费加罗,借助角色之口说出看法。同时,路易十六将自己代入阿勒玛维华伯爵,那象征着享有特权的暴君(尽管国王并不是个色鬼)。但他是一个软弱的暴君,因为1784年他终于同意公开演出。这时,公众期待满满,剧目定能取得巨大的成功。一大早,剧院就被围得水泄不通,马车从奥德翁剧院一直排到塞纳河,造成严重的堵车,还有三人因车祸丧生。早在帷幕拉开前,观众席就坐满了。这部戏剧以前所未有的势头一口气演了六十八场,总共赚得三十五万里弗尔——“法国历史上第一次有剧作家因为一部戏致富。”这也是一部具有鲜明政治议题的戏剧。尽管博马舍没有指名道姓地批评莫普大法官,其中的激进色彩却是不容忽略的。

第二年,博马舍在《巴黎日报》发表了一篇政论文章,将阻止上演《费加罗的婚礼》的人称作“狮子和老虎”,让人生出颠覆政府的联想。国王的弟弟普罗旺斯伯爵告诉国王,他就是博马舍笔下的“狮子”(“百兽之王”),玛丽·安托瓦内特则是“老虎”。国王表示同意,仓促写下御令:“致警察总监:请在收到这封信后,立即逮捕博马舍先生,将其关押到圣拉扎尔监狱。这个人竟如此厚颜无耻:他的教养极差,需要教化。”国王下令将博马舍送到圣拉扎尔监狱而不是巴士底狱,又在伤害之上加入了羞辱,因为前者通常关押的是荒淫贵族和少年罪犯。公众山呼海啸的抗议、博马舍本人悉心撰写的请愿书和国王另一位弟弟阿尔图瓦伯爵的干涉,使他在五天之后就获释,但伤害已经造成。普罗旺斯伯爵的秘书阿尔诺——也是博马舍在宫廷的主要对手——记录道:“每个人都将此视为对自由、尊严的威胁。”博马舍的获释演变成一场政治抗议,怀着善意的人排长队签署庆祝书。当然,这些都发生在1785年,也就是钻石项链事件的那年。

同一年,18世纪最受欢迎的绘画出现在展览中,那就是雅克—路易·大卫的《贺拉斯兄弟之誓》。各路评论家纷纷发出惊叹:“经过如此漫长的等待,我终于见到了备受赞扬、欣赏的《贺拉斯兄弟之誓》。我必须向读者承认,这幅画在我心中激起了强烈的喜悦”(卡蒙泰勒);“这幅画是横空出世的天才之作;它展现出不凡又大胆的想象力……我们都把这幅画视作法国绘画界多年来最杰出的作品”(《法兰西信使》)。对于成千上万涌进沙龙观看画作的人来说,画中描绘的事件并不陌生,它是高乃依的作品《贺拉斯》的主题。

1781年构思、1783—1784年在巴黎和罗马绘制而成的《贺拉斯兄弟之誓》不算是明确的政治宣言,尽管已经去世的肯尼思·克拉克自信地认为,这是“完全自觉的宣传,像政治竞选计划一样精密”。尽管大卫在 1789年前与反对派的贵族相交甚密,比如奥尔良公爵和拉梅特伯爵,但没有证据表明他在当时做出了政治表态。他在信件中提到这幅画只是在讲它加大后的尺寸。他致信比耶夫尔侯爵:“我放弃了为国王绘制的那幅画,决定花时间创作这幅给自己的画。没有人能够逼迫我做有损于自己声誉的事情,这幅画的尺寸现在是13×10英尺。”这听起来似乎有些反叛的意味,但他立即说道:“您不必怀疑我取悦国王的意愿,因为我不知道自己应不应该再创作这样的一幅画。”倘若这幅画的确是在展示共和派呼吁武装,那么大卫就选择了一个奇怪的时期,因为罗马在公元前7世纪中期还是个王国,并且维持了一个半世纪。无论从绘画还是大卫的文字里,我们都无法清楚地知晓他是否同意贺拉斯将祖国置于家庭之上的选择。在这幅画和革命前大卫其他的成功作品中,比如《处死自己儿子的布鲁图斯》,悲伤的妇女的形象明显高过杀人的男性。我们也不清楚大卫灵感的来源——罗马?赫库兰尼姆?温克尔曼?门斯?高乃依?普桑?诺韦尔?

不过,即使大卫的作品和旧制度的衰落、崩溃之间不存在必然的直接联系,我们也不用全盘否定。安尼塔·布鲁克纳认为:“王后项链事件、英属美洲殖民地的反叛、博马舍的作品引发的抗议,这些是在1789年大革命前夜催生公共舆论的因素。除此之外,还必须加上幽灵般出现的《贺拉斯兄弟之誓》及其中坚定、团结的神秘气氛。博马舍和大卫的作品代表着巴黎人对凡尔赛做出的回应。”托马斯·克罗也猜测保守评论家对这幅画抱有敌意是由于“大卫正在和欲求、兴趣都与他们相左的公众结成罪恶同盟”。或许这些判断显得有点像臆测,但我们可以确定的是旧制度已经失去了对沙龙的控制。

《贺拉斯兄弟之誓》的成功和大卫接下来的革命事业表明法国无法调整过去的文化制度来适应当时的需求。正如我们看到的,两年一次的沙龙已经成为公共领域的重要活动,并因为展示出公共舆论的力量而备受称赞。但是政权没有做任何事情来满足、引导甚至利用这一潜在资源。这不是说要向公众展示主题合适的画作,因为很可能适得其反;而是说要彰显出君主正在带头打造一个尊重、振兴文化的国家——文化国家。法国第一个公共艺术画廊——卢森堡宫——在1750年开放,展出了王室收藏的九十九幅油画和二十幅素描,这是朝上述方向发展的关键一步。这个举动是为了消减公众的抱怨,因为整个国家最伟大的艺术作品都藏在凡尔赛宫,普通人永远看不到。这是一个良好的开端,但仅限于此。卢森堡宫只在周三和周六开放三个小时,观众只局限在艺术行家之中。到1779年卢森堡宫就关闭了,因为它被分给普罗旺斯伯爵做巴黎的宅邸。这是一个兼具象征意义和实际意义的变化。那个时候,政府已经有了一个宏大的计划,要将卢浮宫改造为新博物馆。接下来的十年,国王的建筑总监昂吉维莱伯爵很努力地按计划行事,期待这个旧宫殿以民族纪念堂的面貌重新开放,届时便可颂扬国王及国家的美名、荣光。他收购了两百多幅油画,还委托艺术家创作了一系列供人瞻仰的历史画作和伟人雕塑。但一切都泡汤了。1779年,也就是法国卷入美国独立战争后不久,不是实施这种耗资不菲项目的好时候。到了下一个十年,情况也没有好转,于是只能等到大革命来打造我们今日熟知的卢浮宫,再等拿破仑把从欧洲其他地方掠夺来的宝物塞进里面。我们很难按捺住批评之心,因为路易十六为王后购买圣克卢宫的资金原本可以用来更好地修缮卢浮宫,增进民族的福祉。这个观点并不像听起来的那样不合时宜,因为至少有一位那个时代的人士抱有同样的想法。接替格林成为《文学通讯》编辑的雅克 —亨利·迈斯特在1795年写道:“一个修缮完美的博物馆说不定可以拯救王权呢?毕竟它能够展示出王权的力量和远见,消减公众的焦虑,强化旧制度的优势。”

如果我们将这一计划与约瑟夫二世的计划进行对比,上述观点不合时宜的感觉就进一步削弱了。皇帝在1777年把卢卡斯·冯·希尔德布兰特(为欧根亲王修建的夏宫——美景宫——改为公共画廊,任命瑞士人克里斯蒂安·冯·梅歇尔担任画廊总管,搜集哈布斯堡家族各个宫殿“最好的画作”,还花费七万弗罗林为画作购买新画框。18世纪80年代因修道院关闭流出的画作也进入了新画廊。不出所料,约瑟夫到场“亲自监督”,指明哪些画应该在哪里展示。画廊的开放时间是周二、周四和周六的上午九点至中午,夏天是下午三点至六点。宫廷图书馆每天都对公众开放,夏天是上午八点至中午,冬天是上午九点至中午。即使约瑟夫最狂热的崇拜者也会承认,他对文化的兴趣仅仅出于实用主义的考虑。但没有人否认他对增进公众利益的贡献。他本质上也是专制君主,禁止上演博马舍的《费加罗的婚礼》,因为其中“包含太多冒犯内容”。但也是在他的直接干预之下,莫扎特的同名剧目得以上演。他参加了排练和演出,特别允许加入舞蹈,甚至说服侄女奥地利女大公玛丽亚·特蕾莎在婚礼庆典上安排这部剧目上演(考虑到剧目的主题,这不是理所当然的选择)。他作为文化解放者的身份难以撼动,因为在他统治期间,审查明显放松了,还因为他了解如何利用发展中的舆论。比如,1783年,有人发表了一本匿名的小册子,攻击他的宗教宽容政策。在众多的指责中,作者尤其激烈地批评他是个乖觉的路德信徒、臭名昭著的偶像破坏者。约瑟夫自掏腰包重印了这本小册子,以每本六克罗采的价格出售,将收入捐给新教社区。令人印象深刻的是,他不在意文章里对他个人的攻击。

约瑟夫二世的进步政策里有许多值得商榷的部分,比如动机、影响、广度和定力。然而,即使我们在天平这一端考虑、权衡以上所有负面因素之后,天平另一端政权和人民对公共利益的共同追求还是可以弥补一切缺陷。

约瑟夫二世和哈布斯堡君主国之所以成为天选之国也许是因为曾经受到忽略。同样的观点也适用于腓特烈大帝和普鲁士,或者乔治三世和大不列颠。18世纪,整个欧洲的文化景观都发生了变化。各个政权不是从同一个起点出发,也没有选择同样的道路或者到达同样的目的地。岛国英格兰适用的政策未必会被普鲁士采纳(腓特烈大帝认为普鲁士到处“都是前线”);在军事主导的普鲁士管用的政策也不会被民事主导的不列颠接受。然而,这些政权都认识到新的状况需要新的政治文化——无论明白得多晚、是否有规划、规划是否完美。最重要的便是公共领域的兴起,这既是机会也是挑战。法兰西的政权无法像上述政权一样做出改变,因而被审判者称作“旧制度”(简略而精准)。

英国人、普鲁士人甚至奥地利人带着自满的心态看待1789年的大革命,认为这是对自己成就迟到而血腥的效仿。他们没有想到大革命将迅速打造出政权和公众的联盟,欧洲历史上文化和权力最强大的组合由此诞生。革命者扩张了公共领域并将其政治化,程度史无前例。他们将国家理性化、客观化、民族化,甚至到了弑君和恐怖的地步。他们充分利用攫取的民族资源,最终征服了西欧、中欧和南欧。在这个过程中,他们将君主制推到毁灭的边缘。这是一段坎坷的经历,18世纪的所有经验教训再度出现,而且更为暴烈。为什么这个过程最终会以大革命的崩溃和旧制度的显胜收尾,我们留待另一本书讨论。

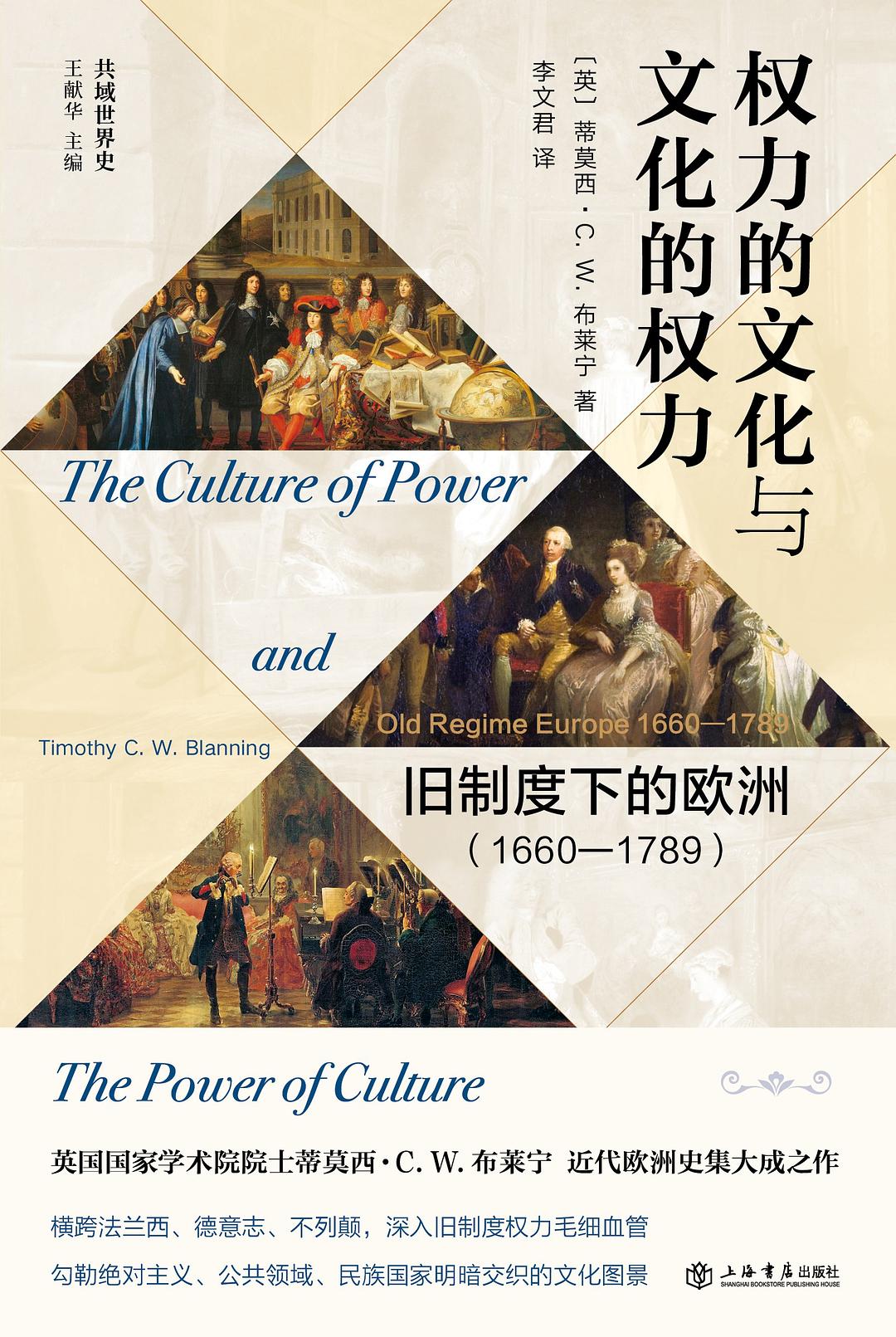

(本文选摘自《权力的文化与文化的权力:旧制度下的欧洲(1660-1789)》,[英]蒂莫西·C.W.布莱宁著,李文君译,上海书店出版社2024年8月出版,经授权,澎湃新闻转载。)

还没有评论,来说两句吧...