【编者按】7月22日,美国总统拜登宣布退出2024年美国总统大选,并提名卡玛拉·哈里斯为民主党总统候选人,网络上随即涌现出大量关于她的讨论,其中也出现了一些针对其性别的歧视性言论。在《红药丸与厌女症》一书中,作者普林斯顿古典学博士多娜·扎克伯格深入研究网络空间的厌女现象,着重分析了特定社区如何援引古代世界的历史、文学以及神话,宣称自己是西方文化和文明的继承者,并持续散布性别歧视言论。作者希望揭露美国社交媒体厌女风潮,并匡正被误用的古典文献。

武器与“男性空间”

红药丸的成分

尽管“键盘侠”在几十年里一直是互联网环境的重要部分,但现今存在的“红药丸”社区似乎在2012年前后实现了合流。它以一系列自觉关注男性议题的网站兴起,这里面就包括罗伯特·费舍尔(Robert Fisher),日后的一名共和党议员,在2012年创立的、名为“红药丸”(r/theredpill)的分版。互联网上的性别偏见在那一时期早已存在了,但是“红药丸”代表了线上厌女的全新阶段。它的成员们不仅嘲弄和贬低女性,也同样相信,在我们的社会中,男性正遭受女性的压迫。早先的“红药丸”博客和论坛,包括现在已经废弃不用的网站“矛头”(The Spearhead),最初都是作为拥有同样观点的男性讨论男性当今在美国面临的问题的地方而出现的——错误的强奸指控、父亲的权利,以及婚恋市场上的不公。然而,在几年之内,这一群人就开始裂变成分庭抗礼的不同圈子。

由于男性主导着“红药丸”而且它一直扮演着没有女性的“安全区”角色,“男性空间”(manosphere)是用以形容这一社区的词汇之一,基于博客空间(blogosphere)的一个文字游戏。那些写作探讨数字文化的人从大致五年前开始使用这一称谓,来称呼这个仅由对女性主义的共同愤恨联系在一起的在线论坛、网站以及社交媒体账号组成的松散网络。在这些网站上写东西的一些男性将自己界定成“男性空间”的一部分,“男性空间”这一概念在知名博客“王者归来”(Return of Kings)上用得最广,但圈子里的其他人,则只会讽刺地用这一名称(尤其是带着引号一起用)。“男性空间”这一词汇囊括了下面描述的主要关注性与性别的若干小组,而我贯穿本书的关注点,也将是这些圈子里的男性。其他提到的团体,则更多地被人种和族群层面的关切驱使,由此“男性空间”这一词汇对他们并不适用,即使这些团体也声称反对女性主义而且高度约束女性,尤其是白人女性的行为。

“男权活动家”(men’s rights activists,MRAs)这一概念有时会用来代指“男性空间”中的所有成员,但这种用法不是很准确。男权活动家仅仅是这一高度分裂的群体之中的一小部分,而后者的流派很有可能互相极端对立。保罗·伊拉姆(Paul Elam),一名六十岁的前药物滥用顾问同时也是这群人中最显眼的成员之一,根本不承认“男性空间”是一个真正存在的团体组织:“这一特定的称呼,男性空间,只是间接描绘了一个互相联结的画面,享有共同的目标和身份。除了对女性主义的厌恶—任何一个能够辩证思考的人都会共享这一点,他们其实并没有什么真实存在的联系;没有普遍性,甚至没有共同点,这种匮乏体现在我们怎样自相残杀、各自为战上面,而且一直是这样。”这一故意轻描淡写的“对女性主义的厌恶”的说法,掩盖了这种团结“男性空间”里几十万人的激烈反女性主义思想,不过伊拉姆对这群人彼此分裂的评价,无疑是准确的。男权活动家们的基本目标,是清除那些在他们看来从根本上压迫男性的法律和社会规范。这就包括离婚、抚养子女以及监护法,在他们看来是断了命根的常规的男性割礼,以及延伸至对声称遭受性侵的女性的默认信任。由于扫除压迫性的社会规范同样是女性主义的一大关切,以及这些男性倾向于使用和其他“红药丸”小组相比不是那么煽动性的措辞,他们已经成为这一圈子中最主流的组成部分。实际上他们自己更推崇的并非评论者们通常用的贬损称谓“男权活动家”,而是“男权提倡者”(men’s human rights advocates,MHRAs),并将自己视作人文主义者和平等主义者。他们的网上大本营是伊拉姆创办的网站“男性之音”(A Voice for Men)。伊拉姆多次的离婚经历和为一个生父不明的女儿支付的抚养费用,让他意识到父亲恐怕遭受着十分不公的待遇。新闻网站“声音”(Vox)曾写到他,“如果男权活动家中有个格洛丽亚·斯泰纳姆(Gloria Steinem)这样的核心领导人,那无疑就是保罗·伊拉姆”。伊拉姆和斯泰纳姆之间的比照,也提示了女性主义和“男性主义”之间更大的相似性:和女性主义一样,“男性空间”中的男性指出了性别偏见的结构化模式,但他们对因果关系的解释和女性主义大不相同。举例来说,他们将监护法看作对男性压倒性的不公,因为我们身处女性为中心的社会之中;而女性主义者们则认为监护法反映了性别常规和生物基要主义的深层问题,它们迫使女性完成绝大部分的子女抚养义务。

“男权运动”(MHRM)在“男性空间”中包容性最强。“男性空间”中的许多其他流派都是男性独占的空间,而“男权运动”则容纳任何愿意支持、提出和对抗厌男症的人,这就包括女性和男同性恋,并为他们搭建平台。支持这一运动的女性,在这一圈子里以“蜜獾”(honey badger)或者“女男权活动家”(feMRAs)著称,并贡献了“男性之音”内容中相当重要的一部分。考虑到种族多样性,2015年“男性之音”进行了一项读者调查,并发现回应者中76%将自己的人种界定成高加索人种,比“男性空间”整体较低,但仍然高于全国平均水平。

“红药丸”内部各个流派通常彼此为敌,但“男权运动”和泡学家之间的恨意是格外强烈的。泡学家把精力集中在完善勾引女性的技巧上。对他们来说,引诱的技艺远不止是知道几段好的开场白。他们相信,泡学家通晓女性的真正天性,也明白她们怎样被社会调节着行动,他们还相信,他们完全可以利用这些知识使自己在女性中富于吸引力。这种特质被称为套路(having game)。男权运动的成员认为泡学家参与并且助长了女性中心主义;通过为女性赋予太多性猎物的价值,他们无意地赋予了女性凌驾于男性之上的权力。另一方面,泡学家相信性方面的成功是成为真正“阿尔法男”(alpha male)的关键因素,这些人同样相信,男权运动中的男性把他们性方面的失意转置成了积极的社会活动,因为他们并不能说服女性和他们睡觉。

引诱圈子在网络上的存在,遍及多个由泡学老手运营的拥有忠实关注者的独立博客,以及分享提示和发“田野报告”和“上床报告”帖子的大型网络论坛,例如拥有超过17万名成员的MPUAforum.com,以及有超过24万关注的引诱分版(r/seduction)。在2005年尼尔·施特劳斯(Neil Strauss)《把妹达人》一书出版后,泡学家得到了一片骂声。但施特劳斯所述泡学家何以互相沟通的画面—资深引诱老手为他们饥渴的关注者亲自授课,泡学家互为室友,成群居住在他们租来并取名为“好莱坞计划”的豪宅里—显然是过时的。把妹圈子现在基本是完全虚拟的。许多兴趣广泛的“红药丸”网站将他们内容中很重要的一部分分拨给介绍把妹建议的文章。这样的网站之一是由大流士·“罗许·V”·瓦利扎德(Daryush“RooshV”Valizadeh)创办和发布的博客“王者归来”,它不仅发布把妹技巧,同时也提供举重贴士、书评,以及反女性主义的长篇大论——总之是成为一位真正“阿尔法男”所需的全部信息。

尽管瓦利扎德最初借由他的博客“特区青年”(DC Bachelor)作为泡学家迎来了第一波关注,他现在正以男性气概理论家的身份重新抛头露面。他将他的新观点称作“新男性气概”,既涵盖了泡学家的价值观,又有传统的性别观、男性自我提升,以及自由主义。他在私人博客“罗许·V”(Roosh V)的文章《何为新男性气概?》中介绍了他这一套哲学,并定义了这一概念:

新男性气概是一个全新概念,使用帮助男性道德生活的旧方法的同时,并迎合他们生物本性中男性的一面。它为男性提供了一套可行的工具,来收获身为男性同女性和平相处的潜在益处,并提升他们自身社会的可持续性和价值。它同样为男性提供了一套强有力的精神防御,来帮助他游走于世界,免于被贬抑为献身于国家社团主义祭坛之上的行尸走肉。

“帮助男性的旧式方法”和“强有力的精神防御”在瓦利扎德的思想中,都是对古代希腊罗马哲学,尤其是斯多亚主义的迂回指涉—我在后续章节中将回归这一话题。

“男性空间”中第三种也是最后一种流派是“男行其是”(Men Going Their Own Way,MGTOW)。“男行其是”致力于过免于女性影响的生活,并完全按他们自己的方式定义男子气概。随着时间推移,这一目标已经显著地发生改变:尽管它最初作为一项主张独断的男性气概与传统性别角色和平共处的运动肇始,现今已推崇完全摆脱女性生活,并投身到“婚姻罢工”中去。“男行其是”哀叹女性倾向于将她们最有吸引力的年岁花费在不可靠的“阿尔法男”身上——通常是由Chad Thundercock这一泛化角色及其黑人对应Tyrone为代表—在她们二十几岁末“头撞南墙”而魅力渐趋衰退之前,她们变得更愿意和一个“贝塔男”(beta male)安定下来。这些男性相信,最好赶快从这一不公正的系统里脱身。

“男行其是”的圈子比男权运动和引诱的圈子都小——写作此文时,mgtow.com网站有超过2.5万成员,“男行其是”分版(r/mgtow)有超过3.5万人关注—而且它的成员往往在很多观点上和“男性空间”的其他人有所龃龉。“男行其是”在过去一度是清一色的自由主义,他们对“大政府”的反感导致了他们同男权运动的分裂,后者的许多成员在理论上对游说政府在监护和离婚法上做出改变的运动形式感兴趣。早些时候的“男行其是”对今天“男行其是”的成员不屑一顾,泡学家则往往更为嘲弄,将他们称作“处男行其是”。

尽管泡学家和“男行其是”在对待女性的方法上有所争执,但两个群体都开始并入所谓的另类右翼,后者是一个在2015年越发凸显的新白人民族主义反动团体,人数从那以后稳步增长。另类右翼因为他们在有关2016年总统选举的线上讨论中的出格角色而在2015年和2016年成为公众关注的焦点。在挑起一场支持唐纳德·特朗普的“表情包大战”并骚扰白左(特别是犹太裔)记者之后,另类右翼在民主党候选人希拉里·克林顿在2016年8月于拉斯维加斯的讲话中遭到批评。

另类右翼中由许多相互争斗的派别构成,其中包括彻底的新纳粹,例如“每日风暴”网(The Daily Stormer)的创立者安德鲁·安格林(Andrew Anglin)。另类右翼中其他不那么明显反犹的成员,包括理查德·斯潘塞(Richard Spencer),白人民族主义智库“国家政策研究所”的主席,认为他们自己是身份主义者,并且号召建立一个白种人国家。斯潘塞在2017年1月对特朗普总统行纳粹礼之后臭名昭著。另类右派中的身份主义分组同样包括内森·达米科(Nathan Damigo),白人民族主义组织Identity Evropa的创建者,主要因为在大学校园里张贴海报而出名。但另类右派中可以说最大的派别是一群匿名引战者,或者说“水军”,他们把时间花在散播网络暴力上,其中的大部分人是性别歧视和种族主义者。

另类右翼可能看上去像是“男性空间”之外的一个边缘体,因为它的主要关注是种族而非性别。不过,另类右翼中的许多成员要么同时是泡学家,要么也是“男行其是”成员:詹姆斯·“鲁瓦西”·魏德曼,经营着备受欢迎的游戏博客Chateau Heartiste,是公开的白人民族主义者,正如西奥多·“今日之声”·比尔(Theodore“VoxDay”Beale),经营名为“人民之声”(Vox Popoli,原文如此)博客的科幻作家,专心于政治和科幻,以及另一个被称作“阿尔法游戏”(Alpha Game)的博客,专注于把妹。除此之外,对白人女性性特质的监控是所有另类右翼男性的主要关切,他们抨击“种族混杂”的社会弊病。如果白人女性不能为白人男性生育孩子的话,他们对白人种族理想未来的展望就无法落实。因此他们已经采用了“白人灭种”的说法来描述方兴未艾的跨种族关系。然而,并非所有的跨种族关系对他们来说都是同等的冒犯,安格林曾经写道:“如果是男性的话,我并不会真的被种族混合刺激到,因为在生物学意义上没有什么差别。如果是女人,就会引起很多愤怒,因为我们的子宫——是的,她的子宫并不属于她,它属于她社会中的所有男人——却正在为我们的敌人生产士兵。我们的种族并不会马上缺少精子,所以当一个男人在混合的时候,那只不过是‘大笑,啥?’的事。”

男性找到“红药丸”的过程,既说明了这些群体之间的高度重合,也说明了它们之间的张力。尽管我提到的这些论坛关注数持续保持增长,一些特定事件则引发了大规模的“红药丸”时刻,吸引来了数以千计的新成员。这样的事件之一是“玩家之门”(Gamer Gate)运动,它作为一场反对进步主义和女性主义在电玩文化中兴起的抵制运动而肇始于2014年8月。理论上,这一运动关切的是游戏新闻中的道德问题,以及所谓的一部分记者不合比例地给迎合“政治正确”口味的游戏更为积极的评价这一趋势。事实上,正如《华盛顿邮报》所描述的,“玩家之门”是“不被约束的灾难、社会运动、被误导的暴徒私刑”。当这一运动势头开始减弱时,许多和“玩家之门”相关的公共面孔——包括比尔,武器与“男性空间”“布赖巴特”网前科技编辑米洛·扬诺普洛斯,以及作家迈克·切尔诺维奇(Mike Cernovich)——将他们的关注从游戏政治转向了国家政治,并且成为特朗普的公开支持者,而特朗普的提名成就了一轮更大规模的“红药丸”时刻。可是,这些作者中的一些,似乎在公开和彻头彻尾的白人至上论者以及安德鲁·安格林这样的反犹主义者明确结盟这件事上保持警醒。相反地,他们选择了另类右翼政治中一个相对和缓的版本—时而被称为“另类之光”,着眼于保护同“西方文明”相连的文化和价值观,抵挡外部(例如穆斯林难民)和内部(例如进步知识分子)的威胁。

然而,“红药丸”这些互不相干的部分被一个公敌统一起来:“社会正义战士”(SJWs)。这一统称适用于任何对女性、有色人种、多样性别人士,以及残障人士的权益表示支持的人。在2014年10月的文章《何为社会正义战士?》中,瓦利扎德使用了这一定义:“社会公正战士相信一种极左思想,这一思想将女性主义、进步主义,以及政治正确合并成一个极权主义的体系,试图审查言论,推行边缘化的生活方式,同时主动歧视男性,尤其是白人男性。”我之后将在本章中回到“红药丸”用以对付社会公正战士威胁的策略。

红药丸之外的古典学

既然我已经列出了“红药丸”中的男性都是谁,这一问题仍然有待解决:为什么他们对古典世界这么有兴趣?事实上,他们对古典的兴趣并非乍一看那样让人惊讶;这只不过是千年以来借用古典世界来推广反动思想的最新的发展阶段。

学者们使用“古典传统”(The Classical Tradition)这一概念来描述后古典时代不同社会将自己视作古代希腊罗马后嗣的漫长历史。有关这种自我塑造的例子,在美国历史上俯拾即是:从“联邦论集”中对古代政府的称引,到我们国家纪念碑上的多里安式石柱,再到将荷马《奥德赛》改编成《逃狱三王》(O Brother, Where Art Thou?)中的1930年代的美国南部。即使是兄弟会中举办长袍派对的行为,也充当了一种对现代大学与柏拉图学园之间关系的迂回而不合史实的重新想象。

在古典传统兴盛的地方,我们往往发现社会精英怀有对古代世界最大的热情。在描述社会地位方面,古典(Classics)这一概念和阶层(Class)一词的相似之处绝非偶然。从相传为罗马第六位王塞尔维乌斯·图利乌斯(Servius Tullius)开展的第一次人口普查来看,我们知道在公元前6世纪,罗马的人口就被分成六组,各自被称为一个“等级”(classis)。英国古典学家伊迪丝·霍尔(Edith Hall)写道:

古典(Classics)这一概念的起源,一定要追溯到传说中的第一次人口普查。在塞尔维乌斯的方案下,六大等级中最高的人—拥有最多金钱和财产的—被称作classici。地位最高的人就是“Classics”,而这也就是为什么,到公元2世纪晚期,罗马杂文作家格利乌斯(Aulus Gellius)由比喻引申,认为顶尖作家应被称为“上等作家”(scriptores classici),以此来区别于更低劣,或被婉称为“劳动者”的作家,(scriptores proletarii)。

有关“上等作家”的知识自然就留给最优的社会阶层。对古典的谙熟,也几乎变成了上流社会的标志。霍尔回忆起18世纪和19世纪英国中产人士刻苦钻研希腊文和拉丁文,以期获得专业上更大的成就。在这些叙述中,古典学知识被用来强化既有的社会等级。借由古典教育来实现向上的阶层流动,这种趋向既非真正意义上民主的,也非革命性的;它仅仅延续了将那些对希腊罗马并不了解的人排除在外的传说。

由此来看,另类右翼对古典传统的兴趣是合乎逻辑的。“红药丸”群体中最活跃的成员,通常就是那些相信白人男性正在遭受压迫的男性白人。他们回望古代世界的死白男,并将之视作终极智慧的源泉,言外之意就是白人男性总是更为优越。他们给予我们哲学、文化和艺术的起源。他们—也即我们,他们的白人男性后裔—理当肩负重任。安德鲁·安格林在《另类右翼新人指南》中阐明了这种反动观点:

白人历史的支持

另类右翼赞颂我们先辈的伟大和我们历史成就的辉煌。拒斥现代社会科学家们的修正主义论调—描绘白人在地球上散播罪恶;我们将白人看作西方文明的创造者和维护者。

这一宣言的正下方就是一张罗马斗兽场的照片。

长久以来,保守派一直援引古代历史,来幻想一个失落的过去,并为之辩护。在《特洛伊木马》一书中,古典学家帕杰·迪布瓦(Page duBois)解构了20世纪晚期以来这一趋势中最为臭名昭著的一些例子:“在这样的情景下,如同先前在美国文化之中一样,古希腊的文化再一次遭受贬低和操纵,劝导读者和观众去相信那最狭隘保守的政治观点才是长久不朽的真理。”她继续写道:“他们口中的文化是古代文化经过选择而贫乏的版本,是在很大程度上抹杀了历史差异性的一种,而望穿历史之窗,他们将古希腊人说作如微缩模型中纹丝不动的人物,陷入例证了21世纪美国保守主义道德品质的一个静态的‘生动画面’。保守派迷恋希腊人的某种特定刻板印象,将之修补和重复,并为自己的政治目的歪曲历史。”

迪布瓦的书之所以重要,是因为她意识到这些作家正在把古典当成他们的战场。对古希腊和罗马材料的解释成了推进当下政治议题的中介。古代世界代表着一个相对落后的时代,不论是科技上还是社会上,尽管保守派倾向于称颂科技上的进步,但他们同样倾向于惋惜社会上的发展。实际上,这一策略,同样为本书所研究的男性所采纳,尽管两者并不总是在同一思想水平上。

“红药丸”中的男性对古代世界尤其着迷,因为他们将之看作他们自身反动性别政见的投映。古代地中海世界遗留的文献,绝大部分能够轻而易举地贴合他们的政治见解,而且是古代厌女症的历史宝矿。几代古典学家,尤其是女性古典学家,不得不对抗在阅读自己领域内的诗歌、戏剧、史诗、历史,以及哲学文献时面对的种种问题。古典学家们认为,亚里士多德自然奴役和妇女武器与“男性空间”弱势的理论,是他哲学上最不牢靠的观点之一,但它却适应“红药丸”的政见—而且实际上,在2015年,“王者归来”就发表了一篇题为《女性主义全盘接受亚里士多德“自然奴役论”》的文章。在这类文章中,“红药丸”作者们用古代世界来做他们的教育案例。这些文章值得更仔细地加以审视,因为它们对那些公开厌女的古代文献的解读,在界定“红药丸”背景下古典世界意味着什么这一问题上扮演着重要角色:也即,全部女性,在所有历史时期中,都共享同样的负面特征。

“红药丸”网站上对女性本质讨论的回应中,一个经常出现的缩写是NAWALT,代表“并非所有女性都那样”(not all women are like that)。NAWALT是那些没有全然吞下“红药丸”的男性的标志,他们坚称世界上有例外的,特别的女性,她们并不具有“红药丸”群体通常加给所有女性的那些负面特性。“红药丸”群体中对“并非所有女性都那样”这一说法的讨论,类似于女性主义对“不是所有男人”的批评,后者在2014年年中进入网上活跃的女性主义者视野。“不是所有男人”代表了在有关系统性性别偏见的讨论中男性通常的回应,在这样的讨论中,男性坚称他本人没有性别偏见,因此也并不构成问题的一部分。这类情景经常出现的一个词是“聚焦”—也就是在讨论之中重新确定中心问题或观点。“不是所有男人”把男性的观点集中到厌女上,在普遍的性别偏见的讨论中强调谈话人的个人感受,也即他本人遭到了歪曲,他的道德被不当地评判。这要求不为性别歧视做贡献的男性受到称赞,即使他本人没有意识到这个现象真实存在。

“并非所有女性都那样”和“不是所有男人”,二者都承认性别主义讨论的存在,尽管前者明确地证实了性别偏见,而后者表面上表述了对女性主义的同情。但两种修辞策略都采用了例外论,以此避免明确参与到性别偏见结构之中。正如女性主义者们批评“不是所有男人”这一观念,“红药丸”中的男人更愿意使用“并非所有女性都那样”的反义词:“所有女性都这样”(all women are like that,AWALT),一种体现他们观念的关于女性普遍行为特点的系统性陈述。

诸如“所有女性都这样”的论调,假定了女性之中的一致性,并抹除了个性差异。从古至今这种时间上的延续性则使这种观点得以自然延伸,也就是所有女性都这样,而且一直如此;因为从古希腊罗马到今天的所有时间段中,女性的天性在所有女人之中都是相同的。

厌女很早就出现在希腊文献之中。在其起源,我们能找到这样一种想法:女性是寄生虫,一旦诸神授予男性无性繁殖的能力,他们会过得更好。这便是赫西俄德诉诸诗歌的观点,其作品通常被定位到公元前8世纪。有两部现存的诗歌被认为是他的作品:关于奥林匹亚诸神何以统辖全宇宙的《神谱》(Theogony),以及《工作与时日》(Works and Days),题赠给他那懒惰无能的弟弟珀耳塞斯,提供了怎样成为一名自给自足的农夫的建议。在这两部作品的文本中,讲述者确信没有女性,男人会过得更好。在《工作与时日》中,他解释了为什么男人有必要为食物而工作:从前,世界不可想象地富饶,几乎不需要劳作就可以生存。一整年的工作在一周之中就能完成(《工作与时日》43—44行)。因为普罗米修斯为了人类窃取火种,奥林匹亚诸神之王宙斯便创造了第一个女人,“美丽的恶魔”(kalonkakon)潘多拉,来报复人类(《神谱》585行)。他这样描写潘多拉:

她创立起女性的族类,

这一破坏性的族类

和阳寿有尽的男人生活在一起,给他们巨大的苦痛,

她们是富裕时的伴侣,却难堪贫穷。

这便是那雷声轰隆的宙斯创造的女人:

凡人男性的灾祸,麻烦不断的伴侣。

他又加诸额外的罪恶,来抵消良善:

无论谁逃脱婚姻,以及女人的伤害;

无论谁从不愿意结婚,那么当他年近可悲的迟暮,

将没有子女为他带来照料。在其生时,享受荣华;

一旦消逝,他的亲戚就来瓜分他的财产。

(591—607行)

考虑到这段话的语气和内容,“男性空间”之中对赫西俄德的随意称引以证明厌女症有历史渊源就没什么值得惊讶的了。在2016年时间“红药丸”分版上一篇题为《结婚还是不结婚?一个古代视角》的帖文中,发帖人用《工作与时日》的选段来展现婚姻是一类“结了糟糕,不结也糟糕”的事。他在自己的发言中,开篇声称:“我是受过训练的古典学家,货真价实的博士。希腊人和罗马人就是极端的‘红药丸’。”

女性是百无一用的寄生虫,这种观点在晚近的希腊文学中持续存在,并在出身希腊基克拉泽斯群岛中的阿摩尔戈斯岛(Amorgos)的诗人西蒙尼德的作品中重新出现,相传其作品在前7世纪广为流传。在他最有名的残篇,第七篇中,他列举了十类不同的女人,并将她们同动物相比,解释为什么其中九种都是糟糕的。马女花太多时间整饰自己,海女不可预测,猪女肮脏肥胖,而驴女“她精明又倔强,几乎不会做工,哪怕你威胁又逼迫。更有甚者,她得寸进尺。她待在家里,从早到晚又吃又喝。而她在性事上无比贪婪:她饥不择食”。(43—49行)只有勤俭持家的蜂女才能当一个有用的好妻子—但叙述者同样警告,即使是那些最初看上去贤惠的妻子,也同样可能在掩饰着她们的罪过,给丈夫戴绿帽子,让他们沦为笑柄(83—95行,108—114行)。

即使一个人能体谅21世纪美国和古希腊之间极端的文化差异,这一残篇仍是非比寻常的厌女文本。实际上,这很可能就是它的重点。“宙斯把婚姻变成男人最难挨的挣扎,一个牢不可破的联结”似乎呼应着赫西俄德对婚姻以及女人的描绘,即她们是有意创造出的、针对男人的惩罚(西蒙尼德《残篇7》115—116行)。两段文本都明确地指责宙斯用有性繁殖的形式给男人降下不幸,但尽管如此,他们对宙斯的责难显然是居于反女的刻薄言辞之后的。

赫西俄德和西蒙尼德的诗歌展现了厌女话术的历时发展,这套话术是抱怨妻子常用的一整套说辞,从不考虑妻子作为她们丈夫和父亲之间交流话题的感受。这种反婚情绪在“男性空间”中“男行其是”分部中得到了明确的响应,其中有一些人已经采取行动。博客“不,太太”(No Ma’am),一个最早效忠这一群体的站点,在2001年发布一篇《男行其是宣言》(“MG TOW Manifesto”)之后,在2010年将西蒙尼德纳入一份反对女性的“有力反驳”清单。

尽管并非所有希腊人都认为女性一无是处,但许多人坚信女性更为低劣,需要加以训练才能派上用场。许多文本采取了给男性提供建议的形式,告诉他们如何控制女性的行为,这一点和泡学网站上诸多文章售卖的两性关系建议并无不同。这一流派中的一个关键文本就是色诺芬的《家政篇》(Oeconomicus)。色诺芬是柏拉图的同代人,这部作品是柏拉图和另一个人之间的对话,和大多数柏拉图的作品一样,采取的是对话体。在《家政篇》中,苏格拉底和一个叫克利托布勒斯的人探讨财富以及料理家事的恰当方式,苏格拉底讲述了一个名为伊斯霍马霍斯的人的故事,据苏格拉底所言,这个人的妻子尤其善于持家。她的名字未曾出现。

色诺芬对婚姻和谐的描述完美地贴合了“男性空间”对理想“配偶关系”的见解。当苏格拉底问起伊斯霍马霍斯,他的妻子如何能成为这么出色的主妇时,伊斯霍马霍斯回顾了二人之间的几段对话,其中他带领她,通过苏格拉底式的问答方法,理解了丈夫和妻子的合理角色。首先,他向她解释,男性与女性互补的长处使得男性更适合家外的工作,而女人适合家庭之中的(《家政篇》8)。随后他说服妻子,要她视自己为家庭这支军队的将军(《家政篇》9)。他同样向她证明,没有哪位妻子能比好的管家更吸引她的丈夫了:“我讲,和面揉面是好的运动,抖弄折叠被褥衣物亦然。我还讲,这一类运动会给她好的食欲、好的身体,并带给她脸颊上自然的红晕(《家政篇》10—11)。”

“红药丸”网站上同样出现了对罗马厌女文本的引用。尤文纳尔是一名生活在公元1世纪晚期到2世纪早期的罗马讽刺作家。尽管尤文纳尔在他的讽刺喜剧中指责罗马人、罗马社会,以及罗马城本身,“红药丸”网站仍然倾向于关注他的第六部作品,一部650行的宣言,主张男人不该结婚,因为任何女人都会最终给她的丈夫带来不幸。它提供了这样的建议:

哪怕她美丽,光荣,富裕,多产,还有

古代先祖在她的门廊下;即使她比

那发鬓飘起,终结一场战争的萨宾女人更为贞洁。

一只稀见的鸟,地球上的黑天鹅:

谁能经受得起这样的模范妻子?我情愿

找个妓女,也不会是你,格拉古兄弟之母科尔奈利娅

如果连同你那诸多美德,你带着

傲人眉眼和凯旋,当作嫁妆。

(162—169行)

“男性空间”注意到了这番描述和他们自己的观点何等相适;在“红药丸”版上,一名网友写道,尤文纳尔“显然是个古代‘红药丸’,而且出于我们今天也能见到的种种罪恶,他写作规劝他的同代人不要和女人结婚。从四处留宿(骑着旋转木屌)到为自己辩解到高攀,全都摆在那里”。“王者归来”上的一个作者,在《历史上的女性鲜有差别》一文中分析了同一段文本,并以此作结:“即使在一个该死的父权制可能用铁拳统治的时代,一个对有效避孕毫无了解的年代,一个成为单身母亲便肯定会让这个普通女人赤贫并被永远拖累的年代,女人仍旧是贱人。”关于古典文献中的厌女情结,这一考察远非周详;实际上这里只列举了一些最为臭名昭著,以及最露骨的仇女案例,它们在大量抹杀女性、噤声女性、贬损女性的文本中尤其突出。“男性空间”中的一部分男性已经意识到了这些公然而且响亮的厌女文本,时而也会写些分析。这些分析展现了他们的所学,而且在关于男性在女性问题上总是清楚自己面对的是什么这一点上,引得评论区里一片喝彩。这样的文章强化了这一令这些男性舒适的看法,即古希腊人和罗马人在性别问题上有着与“红药丸”社区同样的见解。关于男性气概在诸如“男性空间”等场域中应用和讨论的研究—我见到过“男权主义”(meninism)或者“男性主义”(masculism)的叫法—是相对新兴的领域,缺少背景、深度,和精确性。相反地,它根植于其践行者身为古典传统继承者的傲慢自负。这一想法因诸多古典文献中确实展现了诸多与今日“男性空间”相连的问题这一事实得到支持。因此女性又怎么像男性一样,在亚里士多德本人声称女人在智力上更弱的情况下还很好地理解亚里士多德?

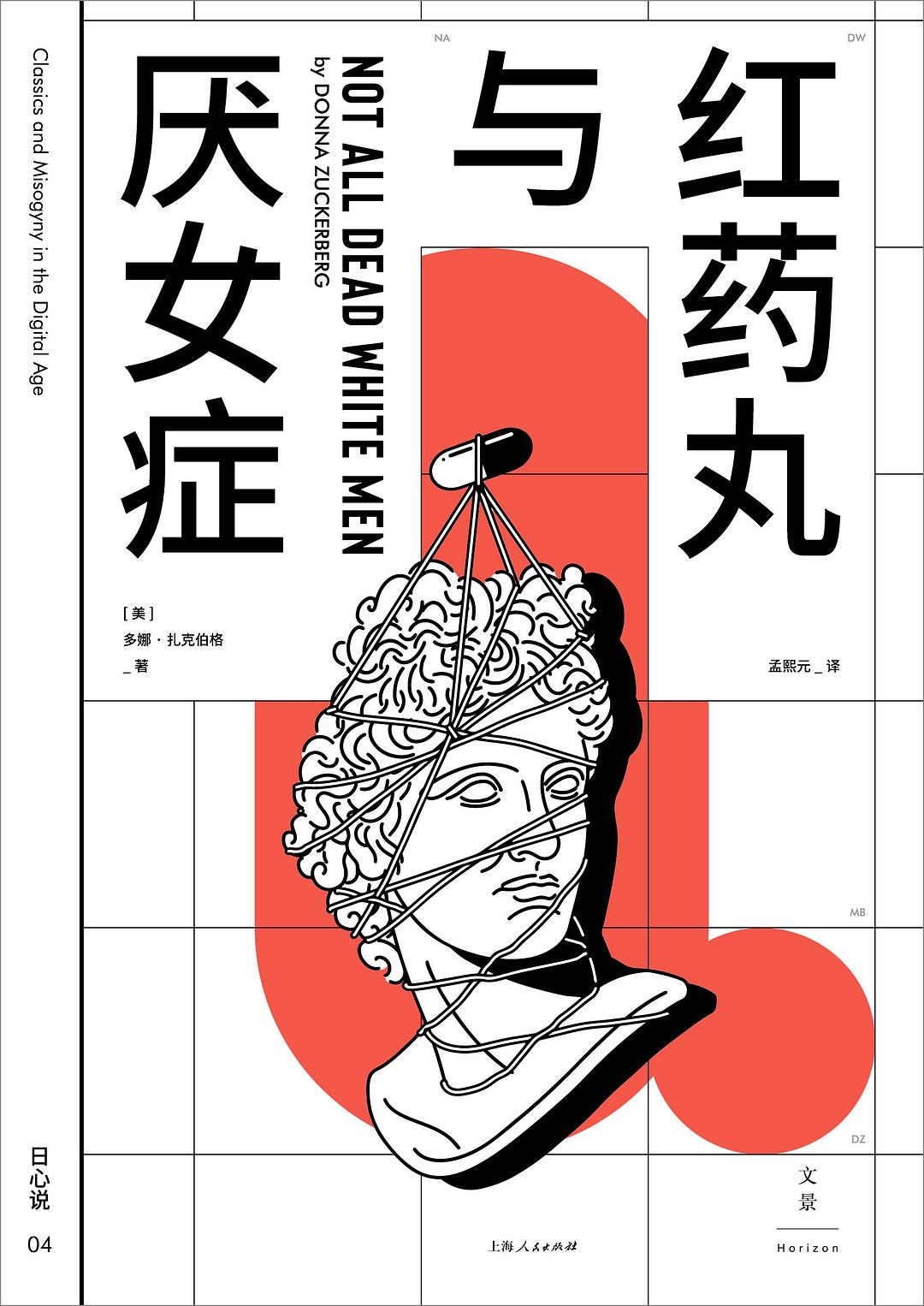

《红药丸与厌女症》;作者: [美] 多娜·扎克伯格;出版社: 上海人民出版社;出品方: 世纪文景;2024年4月版

【本文节选自《红药丸与厌女症》第一章:武器与“男性空间”,澎湃新闻经授权刊发。】

还没有评论,来说两句吧...