楔子

你好,这里是《文明之旅》节目。欢迎你,穿越到公元1024年,大宋天圣二年,大辽太平四年。

这一年,大宋朝的皇帝是宋仁宗,当然仁宗岁数还小,真正做主的是刘太后。距离真宗皇帝去世,也已经过去了两年了。今年三月,大宋君臣们为真宗皇帝办好了最后一件事——修好了《真宗实录》。

什么是“实录”呢?这是中国古代的一个传统,就是把一个皇帝执政期间的大事,按照年月日的顺序编排好。你可以理解成关于这个历史时期的最详细的档案汇编,当然也包含了一层意思:对很多人物、事件给出官方的正式评价。所以,这不是一件小事。比如宋朝的《太祖实录》,前前后后就修了三个版本。一个事,说不说,说多少,怎么说,都是非常费斟酌的。

这一年,《真宗实录》修好了。主持这项工作的宰相王钦若,献上了这部150卷的大书。这个篇幅可不少:你想,《太祖实录》只有50卷,《太宗实录》有80卷,真宗的儿子仁宗比较多,有200卷。但是仁宗执政了41年啊,真宗只执政了25年,所以有150卷,不少了。

刘太后和小皇帝仁宗接过实录,恭恭敬敬地摆了香案,一点不敢怠慢。母子两人捧着书,睹物思人,一边看一边抹眼泪。这是先帝的最后一件事嘛:这部书一定稿,先帝的身前事、身后名,就算是在历史上定格了。

不过,好可惜,中国古代那么多实录,只有明清两朝的实录,算是完整地留下来了。此前皇帝的实录,现在还能看到的,只有韩愈写的《唐顺宗实录》,以及《宋太宗实录》的一些残本。150卷的《宋真宗实录》,现在也是看不到了。

读中国历史,经常会有这样的感慨:很多当时人无比尊崇、无比珍惜的东西,很遗憾,时间像一把残酷的进化剪刀,咔嚓一下,就烟消云散了;而当时人可能还不太在意的东西,没准时间越长,反倒越加光芒四射。

就拿宋朝来说,四大发明中有两项,都是在这个历史阶段发明的:指南针、活字印刷术。其实第三项——火药——在军事上的应用,也是在这个阶段突飞猛进的。但是当时的人并不觉得这是多大的事儿,往往只是在某本书的某一行字里面一带而过。

还有一项,虽然没有能列入四大发明,但是从今天的视角来看,它的意义一点也不比四大发明小。那就是纸币。我们上学的时候就知道这个知识点:中国在宋朝的时候发明了纸币,就是四川的交子,今天,你要到成都去,还能看到交子大道、交子大厦、交子博物馆。

交子是哪一年发明的?这当然是一个漫长的形成过程,但是如果非要定一个交子诞生的年份话,那就是这一年啊,公元1024年啊。这期《文明之旅》节目录制于公元2024年,正好是交子诞生1000年。要知道,这是世界上最早的纸币,比欧洲早600多年。所以,这一期节目的主题没得选,必须得聊聊交子。

那问题来了:中国人为什么能比欧洲人早600多年发明纸币?是因为中国人比欧洲人聪明?更有创造力?这当然是一种解释。那有没有一种可能,是因为当时中国更具备发明纸币的条件呢?

那,这些条件是什么呢?搞清楚这些条件,又对我们理解“创新”这件事,有哪些启发呢?

好,那我们就带着这些问题穿越回整整1000年前,穿越回1024年。

纸币为什么最早在中国?

为什么纸币在中国出现比欧洲早600年?除了为祖先的创造力自豪之外,我们还得意识到,这是因为两个文明在这个方面遇到的挑战不一样。

我们先来看欧洲的情况:

欧洲很早就有很发达的商业,大宗货物的交易通常都是用贵金属,就是金、银。但是这就带来了两个大麻烦。

第一个麻烦,是老百姓日常生活用的零钱怎么办?欧洲长期是分裂的,各个诸侯、贵族、领主,就只好在自己领地上发行各种各样的小零钱。那你可想而知,什么币值混乱、货币不足的问题,当然就长期存在。2011年的诺贝尔经济学奖得主托马斯·萨金特写的《小零钱大问题》,说的就是这个问题。但是好在欧洲是分裂的,零钱问题再严重,也是局部问题。长期困扰,但它不会大规模蔓延。

第二个麻烦就严重了,它是全局性问题:同样因为欧洲是分裂的,各地都有各地的金银币,每种金银币的大小、重量、纯度都不同,那怎么交易呢?于是就出现了专业搞兑换的人,也就是早期的银行家,banker。这个词是从意大利文Banca(长凳)演化而来的。最早的银行家就是一帮人凑在一起,每个人一条长凳,坐在那儿等生意。你带钱来兑换,就把长凳当柜台数钱。这样的银行,业务越高搞越多,兑换、还款、借贷,渐渐地,银行为了方便开展业务,就搞出了各种票据,这就欧洲纸币的前身。1666年,瑞典斯德哥尔摩银行发行了欧洲最早的纸币。

所以你看,欧洲的纸币,是从银行这个基础上发育出来的。

那回过头来看中国的纸币“交子”,奇怪,宋代的时候,中国根本就没有发达的银行系统,为什么也能出现纸币呢?对,中国的货币演化,其实是走了另外一条路径。

中国和欧洲最大的不同,是从秦朝开始,中国就完成了大一统,货币系统早就统一了,所以就不会出现欧洲那种货币兑换难题,那自然也就没有演化出欧洲那样的银行。而且,古代中国一直重农抑商,没有欧洲那么频繁的交易需要。那就怪了,为什么是那中国率先发明了纸币呢?而且,一早就早了600年?

其实回到历史现场一看,你就明白了,中国之所以发明纸币,就是因为铜钱系统出了大问题。就是,铜钱不够用啊,历史上称之为“钱荒”。

为什么会钱荒呢?朝廷多铸造点呗。问题是,铸造多少都不够,因为历史上铜钱一直在流失,就是个黑洞。这就怪了,铜钱又不能吃,怎么还能没了呢?

有很多原因。

首先一个原因,铜除了铸币,本身还有实用功能,能做铜镜、铜壶、铜钩子什么的。假设你是一个做铜器的作坊,到哪儿去弄原料?难道还去铜矿进货吗?不用啊,推一车粮食就能换回现成的铜钱啊。只要你发现,哟呵,铜钱融化做成铜器还能盈利,那就直接用铜钱被。国家的货币,就成了铜原料。货币多容易得到啊,采购铜原料的物流费用都省了。

你再往前想,铜钱不仅有交易中介的功能,还有保值的功能啊。有了财富,可以换成铜钱存着啊。粮食会腐烂,铜钱可不会。

就拿唐代来说,史书里就记载,各个地方上的节度使,囤积在京城里的钱,少的都有五十万贯。你算算,一贯将近1000枚铜钱,这是五亿枚啊。要知道,唐代国家一年的铸币量,最多也就3亿枚,你说皇帝能不急吗?于是下令,让他们处理一下。1~10万贯的小额存款,一年内赶紧花掉;10~20万贯的,两年内处理掉。但是你懂的,唐朝藩镇割据,节度使本来就不听指挥,这种命令怎么执行呢?你怎么知道他们是把钱花掉了,还是换个地方又存起来了呢?

2010年在陕西的一个中学校门口下面挖出了一个大洞,里面满满一坑的铜钱,重达4吨。据报道是南宋时期的窖藏,也不知道是哪个有钱的冤大头藏的。对啊,古人又没有银行,如果想储存财富,最好的方法不就是挖个坑把钱埋了吗?

这还是为了活人的打算,死人也要带走一批铜钱啊。

你看前几年轰动一时的江西海昏侯墓的发掘,目前光清理出来的铜钱都有400多万枚,十几吨。哪个朝代不死这样大富大贵的人?你带走一点我带走一点,全埋地下了,让子孙后代用什么?

还不止是死人,还有各路神仙。

东汉之后,佛教在中国兴盛起来,精神产品那是非常费钱的。你怎么证明对菩萨的信仰?不就得把好东西、值钱的东西献给菩萨吗?有金子就用金子,金子不够就用铜啊。铜像、铜铃、铜钟,有多少用多少。就像北京大钟寺那口钟,大明永乐年间铸造的,46吨重,这又得耗进去多少铜?

所以中国历代灭佛,有时候还不是因为宗教信仰的冲突,很重要的一个原因,就是皇帝看中了寺庙里的那点铜。历史上还真有这样一个说法,叫“毁佛钱”,就是熔化佛像铸造的钱币。比如唐武宗会昌灭佛后铸造的会昌开元通宝,就是这么来的。

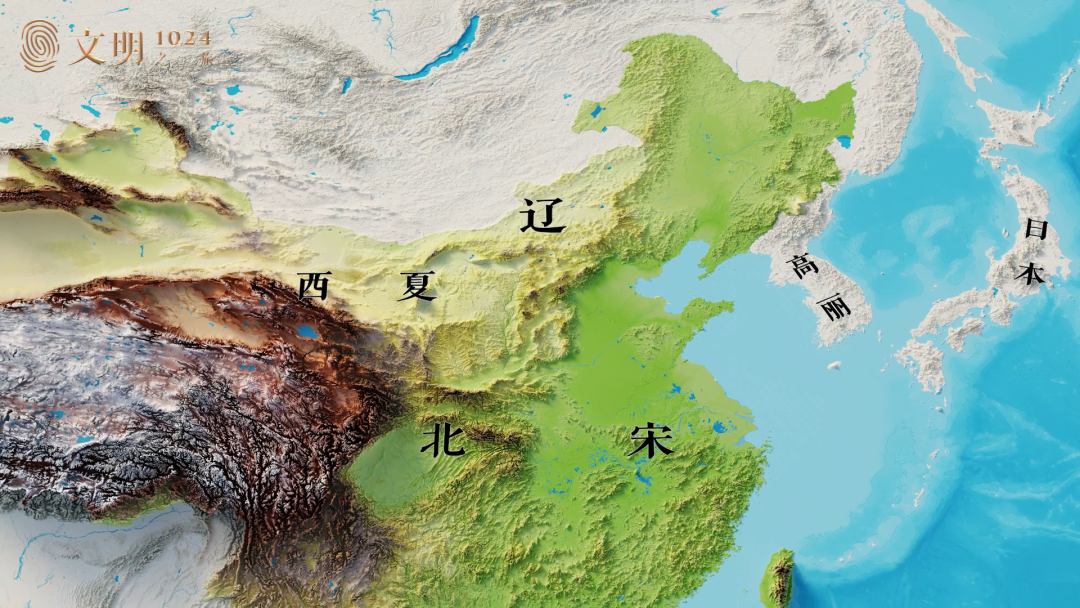

这就完了吗?没有。还有周边的国家呢。就拿大宋朝来说,自己铸钱自己花?不行啊。周边的政权,西边的西夏、北边的辽、东边的高丽日本,往往用的都是大宋朝造的钱。那怎么办呢?谁让你的铸造水平高,铜钱又足斤足两呢?不用你的用谁的呢?

你再放眼民间一看。那个时代,铜钱是老百姓日常生活中很罕见的标准工业品,规整、小巧、寓意吉祥,那好了,包饺子放一个,做毽子用两个,房屋上梁放几个,我小时候还见过用铜钱做的毽子。这种用量虽然不大,但是架不住家家户户这么跑冒滴漏啊。

说了这么多,你再切换到皇帝的视角一看:天呐!朝廷开采、冶炼铜矿,足斤足两地往市场上投放铜钱,为的就是老百姓有钱可用,让天下货物流通,现在好了,朝廷投放多少,你们都可以藏起来、埋起来、供起来、漏出去,排水管比进水管都要粗,这个买卖也太赔本了。

作为一个现代人,这个问题你可能想到解决办法了,那就是,把铜钱的面值搞大一点呗。花10块钱的铜,做出来面值20块钱的货币,不就不需要那么多铜了吗?垄断铸币权的朝廷,很有动力做这件事。用现代人的说法,凭空增加的币值叫作铸币税。这么做,不光能解决钱荒的问题,朝廷还能凭空多收一笔税。

这个办法古人真想过,历来干的人也非常多。比如三国时期的刘备在四川的时候就发行过“直百五铢”钱。同样一枚铜钱,我非要在上面写上“这一枚就当一百枚五铢钱”。一比一百啊,这多好,变戏法似的。这种大钱最大能大到什么程度呢?只能说得看当权者的想象力了。三国时期的另一条好汉,吴国的孙权,就铸造过当千钱,当二千、当五千钱。这事就越搞越离谱。

但,这条路根本行不通。还不是咱们现代人马上想到的,发行大面值钞票,会引发通货膨胀,搞垮经济,而是,这个办法根本持续不下去。

一方面,老百姓不接受,这样的钱,大家不爱用。比如,我手上这本专门讲交子的书《交子:世界金融史的中国贡献》里,就讲过一个例子,宋徽宗时期,蔡京曾主持铸造一种大钱,一枚大钱,用相当于三枚铜钱的铜,但是顶十枚普通铜钱用。蔡京的如意算盘是用三文钱的本儿,赚七文钱的利。但是民众对于这种钱的接受程度非常低,明明就值三文钱,凭什么官府一声令下就能值十文?市面上谁要按十个铜钱算,大伙就当他是傻帽。

另一方面还有一个隐秘的因素:皇帝这么干,还有一伙天然给他踩刹车的人。谁啊?民间私铸货币的人。

你想啊,如果朝廷说一枚铜钱,只要上面写上价值一百枚,就可以真的当一百枚来用,你要是胆子足够大,你会怎么做?你会把家里的铜锅、铜镜、铜钟全部砸了来铸钱啊,或者干脆把市面上能搜罗到的铜钱都融化了来铸钱啊。铜钱的熔点又不是很高,土法上马就能干,一转手就是一百倍的利润。这么高的利润,你懂的,朝廷再有严刑峻法也是拦不住的。

那你想什么结果?朝廷每搞一次这样的戏法,虽然能暂时解决钱荒,但是受益更多的,是那些民间铸币的人。宋代就有学者把这个道理说给皇帝听了:国家发行一枚这样的钱,民间就有人搞出十枚,国家这么行使一下权力,就丢掉了十倍的利益。

所以你看,有意思的事情出现了:在现代纸币出现之前,在金属货币时代,真正摁住统治者的手的人,恰恰是民间的私铸者。统治者胆敢搞一倍的通货膨胀,他们就能搭把手,搞出十倍的恶性通货膨胀。那皇帝想想,当然也就算了。所以只要是正常朝代的正常时候,比如宋朝这三百多年,国家铸造的钱的重量和成色都非常稳定。这不是因为皇帝有节操,而是因为实在不划算。

现在你明白了,只要用的是铜钱,中国古代的大一统帝国就面临这样的左右为难:造铜钱,面值和铜的实际价值等值的话,就会面临一个无底洞,最终成为沉重的财政负担;面值和铜的实际价值不等值的话,就会造成恶性通货膨胀,便宜了盗铸货币的非法之徒。

不知道历史上有没有一个皇帝做过这样的梦:如果有一种货币,很便宜就能生产出来,要多少有多少,而且朝廷想让它值多少它就值多少,万一有个救急的事儿,可以通过发行这种货币低成本地收一把税。而且,这种不用铜的货币,老百姓还愿意用,那就太完美了。

这是啥?这不就是我们今天要说的主题:纸币“交子”吗?

所以,交子的发明,可不是什么天外飞仙,奇思妙想,而是被挥之不去的钱荒逼出来的。但奇怪的是,铜好歹还有实用价值,此前标成大面额,由朝廷强令推行的铜钱,民间都不接受,到了宋朝,在四川,一丢丢的铜都不用了,干脆换成一张纸,凭着这东西就能做买卖,怎么就能被市场接受呢?你不觉得这很神奇吗?

交子为什么出现在宋朝的四川?

寻找铜币的替代方案,中国古代其实一直在做。汉武帝用过白鹿皮做钱币,北魏的时候甚至用过布片做钱币。

你可能会说:对啊,用布匹啊、绸缎啊、绢布啊做钱币不也挺好的吗?是的,这确实是一个很常用的替代方案,但是非常不理想。

原因有两个:第一,布匹和绸缎的实用性更强,比如天一冷,大家都需要布,布就涨价了。货币嘛,最重要的是币值要稳定。而布匹的价值波动太大,不太适合做货币。这是一个原因。还有一个原因,是布匹的分割性不好。

这个很好理解。你可以想象一个场景,咱俩做生意,我给你一匹布,你找给我半匹,那只好分割。分割在技术上不难,但是两个人一人拿一半,发现自己都受损失了,因为两个半匹布的价值远远不如一整匹布。这就看得出金属货币的好处了,不管怎么分割,还能够重新融化捏合在一起。价值既不减损,也不灭失。所以马克思说,“金银天然不是货币,但货币天然是金银。”道理就在这里。

好了,找啊找啊,为什么到了宋朝,找到了纸币这个解决方案呢?

最好理解的一个原因,当然是因为到了宋朝的时候,印刷技术才成熟啊。有了彩色套印这种复杂的印刷术,纸币的防伪问题才能解决嘛。这个不用多说了。

更深层的一个原因,是因为在唐宋这个时期,中国经济发展有了一些很微妙的变化。其中一个,就是老百姓养成了喝茶的习惯。这个不得了。饮料行业直到现在,也是个诞生首富的行业,表面上不起眼,但是一个普遍的消费习惯一旦养成,爆发出来的经济能量大得惊人。

你想,茶叶在哪里生长?南方。但是喝茶的人呢?遍布全国。所以,从南方产茶区远距离运输到销售区,尤其是北方,这就改变了中国大宗商品的流向。原来,大宗商品,主要是盐和铁;现在不仅有茶,还有绢,有米。原来的盐和铁主要是官营,而现在的茶、绢和米,普通人生产普通人消费,整个市场的交易主体就变了。大量的分散的、普通的小农被卷到市场里了,对货币的需求量激增。

唐朝的时候,铜钱已经不够用了,已经有“钱荒”了,到了宋朝的时候,市场规模暴涨,钱就更不够用了。

当然,不是宋朝政府不努力哈,是市场规模扩大得太快。实际上,宋朝制造铜钱的量是非常惊人的,就一个北宋,比整个唐朝要多出10倍到30倍。这个结论不只是书面的,还有一个旁证。吴乐旻的《富种起源》里提到:格陵兰岛上的冰柱采样,捕捉了人类历史上三次铜污染的高峰。一次是工业革命,一次是古罗马,还有一次,就是北宋。古罗马的铜产量每年达到了15000吨,而在古罗马灭亡之后,整个世界的铜产量衰退到每年只有2000吨了。到了北宋,商业繁荣又催生了对铜币的巨量需求,铜产量又达到了每年13000吨,主要当然就是用来做钱币了。宋朝灭亡之后,世界铜产量又掉到每年2000吨。相比之下,整个明朝将近300年的铜币官方产量还比不上宋朝一年的产量。

宋朝就是这么猛,但是货币还是不够用。发明纸币,在当时,就是一个不得已的替代办法了。

当然,我们还可以往深再看一层。为什么纸币出现在宋代?还有一个原因:宋代的社会治理能力,也是前代不可同日而语的。

就拿交子来说,最早尝试发行这种纸币的,其实是四川成都民间的一些商人。这叫“私交子”。简单说,就是你不是嫌金属货币沉吗?不方便吗?那好,你把钱存在我这里,随时可以取。我再拿纸给你开个票据,证明你这钱在我这里。这个票据你就可以用来买东西了。

听着特别好吧?但是有一个要命的问题,就是这些民间的商人很快就发现:哎,我不需要傻乎乎地把钱全部放在这里啊。我这里留一些钱周转就行了,十个瓶子五个盖,这个游戏就能玩下去啊。剩下的钱我可以挪到别的地方先用着啊。

那你想,一旦挪用的钱投资失败,或者突然出现用户的集中挤兑,马上就是金融危机。所以私交子很快就出问题了,出现了大量的诉讼。

这个时候,如果你是地方官,你会怎么办?既然惹麻烦了,把交子禁了就完了呗。对于一个官员来说,这么做也没什么错。实际上,刚开始地方官就是这么干的。

但是,也有地方官站出来说,如果把交子废了,民间贸易还是不方便,要不这样呢?民间私人就别搞了,专门设一个官方机构,公家来办交子。当时朝廷里做主的刘太后,对这么专业的事也没有主见,但是慎重的态度是有的,又指定了一个附近的地方官,跟他们一起商量。最后形成的意见是一致的,改私交子为官交子,公家来办。朝廷说,好吧,你们既然想好了,就办。这个答复就在天圣元年的11月,换算到公历,就是今年,公元1024年的1月份。后来这就确定为纸币“交子”的诞生日。

读这段史料的时候,我自己有一个感受:一个地方官,看到某一项创新惹了乱子,想到的不是一禁了之,而是愿意把这颗烫手山芋接过来,说服朝廷设立一个常设机构,想办法、立规矩、负责任、担风险,用官员的身份把原来商人做的事再做一遍,而且还要做得更好。这份担当,其实是很了不起的。大家都说宋代冗官冗员,但是反过来,这也造成了一个条件:地方官员中的那些愿意做事的人,也确实有机会、有资源拳打脚踢地干点儿事。

你再回顾一下这个过程:朝廷有鼓励创新的心胸,地方官有敢于担责的勇气,再加上确实也有做事的资源,这些因素因缘际会,凑到了一起,交子这样的创新才有可能诞生。如果不是在国势蒸蒸日上的北宋,那简直不敢想。

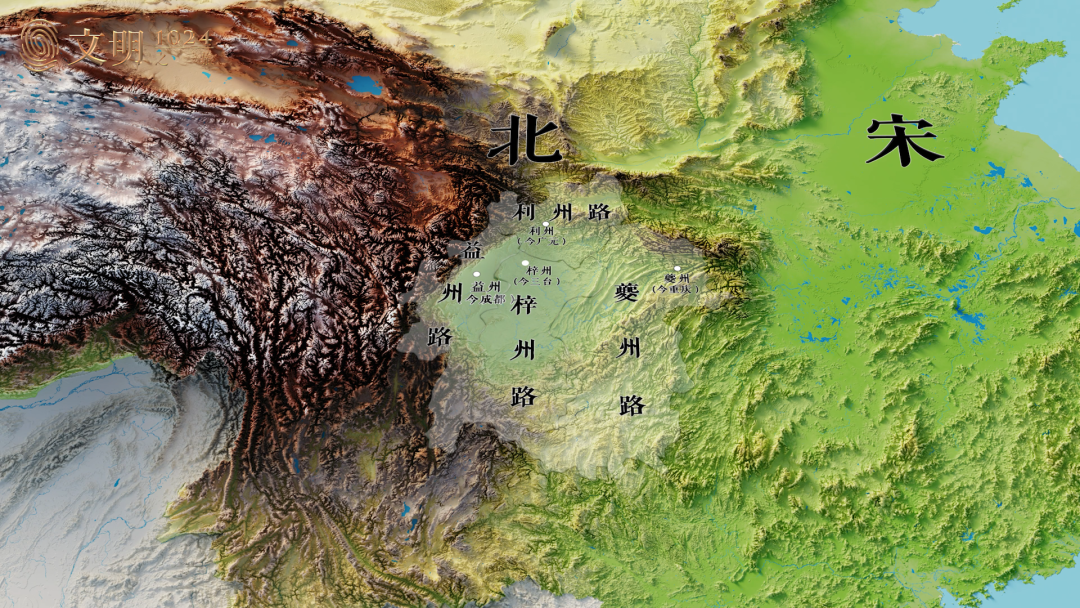

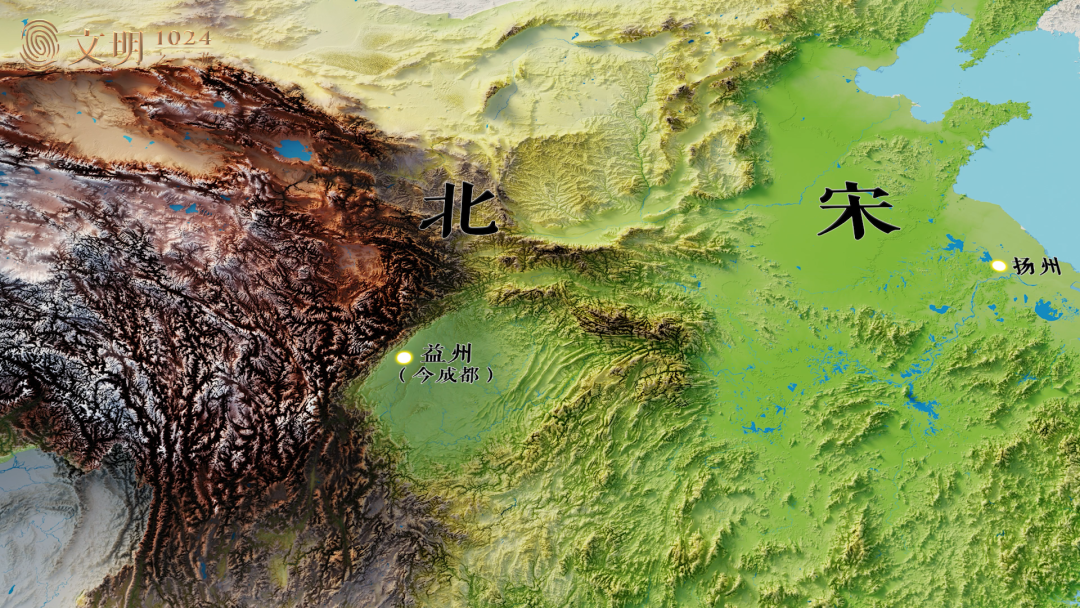

那下一个问题又来了,为什么这个创新出现在四川呢?

这个原因就更复杂了。比如四川出的纸好,四川的印刷术发达等等,但是归根到底,还是因为和全国其他地方相比,四川的商业更发达,而货币更不够用。

那个时候的四川跟我们今天印象中的西部省份四川,可不是一回事。从唐代开始,就有所谓扬一益二的说法,天下最富庶的地方,扬州第一,益州,也就是成都一带,是第二。在五代时期,四川也没有什么战乱,所以宋朝初年,四川的人口就是全国第一。不仅人多,商业还发达,就在现在这个阶段,四川地区的商税占到全国总额的将近30%。妥妥的经济高度发达地区。

但是与此同时,四川的货币情况又非常糟糕。

宋朝初年的皇帝,说实话,是不怎么拿四川当自己人的。灭了后蜀政权之后,赵家天子一门心思要把四川的财富搬到开封来。我们在公元1001年那一期的《文明之旅》节目里讲过这个情况。

金银财宝、绫罗绸缎、布匹粮食,得要,当时非常珍贵的铜钱呢,更得要了,内地缺货币啊。那铜钱都搬走了,四川用什么货币呢?哎,你们就用铁钱好了,用铁铸成的钱。

铁钱带来的问题,一个想得到,一个想不到。

想得到的是,太不方便了。同样是一贯钱,铜钱是四斤半,铁钱呢?要重两斤,六斤半。但要命的是,铁的价值远远不如铜,铁钱只有铜钱购买力的十分之一。那是一番什么样的场面啊?你当时在成都要花两贯钱买一匹绢,你需要挑着130斤重的钱去买。顺便说一句,苏东坡家在四川就是做这个买卖的。今天的三苏祠,就是他家的老宅,在眉山的纱縠行,专营各种丝绢绸缎。至少,苏东坡的父亲苏洵应该见过那种挑着上百斤铁钱来买东西的人。

这还是在平原地区,四川四面都是山啊,蜀道难嘛,那你可想而知周边山地里的民间交易有多难。四川作为一个经济区基本就被孤立了。这种情况下,为什么纸币交子率先在成都诞生,就不奇怪了。

有趣的是,铁钱还带来了一个意想不到的后果。看起来,铜和铁都是金属,价值有高低而已。但其实,铁和铜的本质完全不一样。宋朝就有人注意到了这个区别,铁很容易生锈腐蚀,而铜的化学性质就稳定得多。所以,在老百姓看来,铜钱是一种可以长期储存的货币,而铁钱呢,跟纸差不多,都是非常容易腐烂的。所以,用惯了铁钱的四川人,没觉得用纸做的钱有什么大不了,反正都是不好储存的,接受纸币没啥心理障碍。你看,这倒是无心插柳柳成荫。

纸币交子为什么诞生在四川,其实还有一些非常偶然的原因。

举个例子,当时朝廷里的最高决策人刘太后,就是四川人。她虽然十几岁就离开了家乡,但是想必对当时四川用铁钱不太方便的场景,是有耳闻目睹的。几十年之后,看到这么个富有创意的纸币,没准就更愿意给这个创新以尝试的机会,更愿意承担创新万一不成的风险。这种闪念之间的倾向性,对于一项创新来说,是性命攸关的。

说到这儿,你可能会觉得,人类的第一张纸币交子,诞生在大宋朝,诞生在四川成都,既是大势所趋,又是情境所迫,既是水到渠成,又有点运气使然。

这可能是人类历史上所有伟大的创新的常态吧:上天准备好了所有的条件,等到万事俱备,最后挑出一个幸运儿来,让他踢出最后的临门一脚啊。

创新需要什么条件?

我们这代人,生下来就是在信用货币的环境里,手里拿着一张纸,甚至手机里的一行数字就能买东西,回头看1000年前的“交子”,我还是会为它感到惊叹。

如果说,我在一家铺子存了钱,他给我开了一张条子,因为是熟人,也常年打交道,我相信这张纸,等于是相信背后的人。这种信任好达成,靠人际网络的反复博弈就行。

但是交子可没有这么简单。它是货币啊,是脱离了具体人、具体场景的货币啊,是一个非常抽象的东西啊。我把货物交出去,对方给我一张纸,上面说,有一笔钱存在一个什么铺子里,我也不用去取钱出来,但是我就能相信,我拿着这张纸,就可以满世界打酒买醋,可以向官府缴费纳税。你看,这就不止是我自己信了,是我相信所有人都信。达成这种信任的难度就要高很多。

你就想象一个今天的菜市场。表面上有买有卖、市面繁荣,大家也都不缺斤短两、不欺行霸市。但其实,这样的“岁月静好”后面,是一大堆抽象的信任。比如,为什么不会有人来抢你的货?因为你相信菜市场有保安,保安搞不定的事,还能叫警察,警察搞不定,还能去法院,最后的最后,国家还有军队。你对眼前秩序的信任,说到底,是基于你对远远超出眼前的庞大网络的信任。这就不是一朝一夕能建立起来的东西了。

所以,交子能在整整1000年前的1024年正式诞生,且平稳运行了80年,绝不止是因为那一代人的聪明才智,还有中国社会此前一千多年的痛苦摸索,缓慢的条件积累,反复的创新试错,最后啪地一下,就在那个时间,就在那个地点,花才开了。

不是有这么个段子吗?话说有一个生活在严重缺水地区的人,有一天遇到了一个老神仙。神仙说,可以答应他一个愿望。这人说,那我要一个水龙头。啊?你为啥要水龙头啊?他说,因为这个东西很神奇啊,插在墙上,一拧就出水啊。咱们也别笑话他,这是一个很常见的谬误,我们常常只看得见水龙头,看不见背后的水管、水厂和水库,我们常常只看得见创新者的无限风光,看不见背后的条件、积累和机缘。

我们今天看交子,就好像看天上的一颗星星,璀璨夺目。但是,按照中国人的传说,天上的所有星星,都是女娲补天的结果,是因为原来天上有一个洞,所以才补上的。所以,把这颗星星看得再仔细,研究得再透彻,其实也不算了解了这颗星星。我们得有那个想象力,把星星拿开,看得到它填上的那个洞的样子,知道这颗星星到底补了什么,解决了什么样的痛点,我们才算对它有了一份完整的理解。

说个最近我看到的知识吧。

京剧历史上最出名的角儿,当然就是梅兰芳先生。梅先生无论是艺术还是人品,那都无可挑剔的存在,怎么赞叹都不过分。但是,如果我们只了解梅兰芳本人,其实还理解不了“梅兰芳现象”。

为什么这么说呢?你想,京剧最早的名角儿是什么样?都是老生啊,比如谭鑫培谭老板。粉丝喜欢看什么,什么就是顶流。梅兰芳先生是旦角儿啊,他是怎么有机会崛起的呢?

是因为辛亥革命。辛亥革命之前,戏园子里的观众主要是男人,那个时候,良家妇女是不能进戏园子的,否则名声就毁了。而辛亥革命一来,社会观念发生巨变,太太小姐可以进戏园子了。观众一变,舞台就变。女人在戏园子里,就不爱看大老爷们了,要看美女啊。你可能听过一句话,“京剧无女”,没错,那个时代,连旦角也都是男人扮的,梅兰芳先生的机会就来了。那个时候,谭老板已经快70了,梅兰芳先生才二十出头,扮相漂亮,所以才有机会大红大紫。你看,这是时代变革带来的机会。

还有一个原因,是电灯。

晚清的时候,戏园子是不让点灯的,其实就是不让戏园子晚上营业,怕出治安问题。白天演出,台上的演员也只能看个身段,脸上的戏是看不清楚的。但是后来有了电灯,晚上也可以演出了,演员的扮相,甚至眼神就变得重要了。梅兰芳先生据说是近视眼,但是他勤学苦练,每天盯着天上飞的鸽子练眼神,造就了一双顾盼生辉的眼睛。这个时候,舞台周围放上一大排大瓦数的灯泡,灯光这么一打,梅先生的风采就无人可及了。

所以,什么是创新?创新不止是创新者灵光闪现的瞬间,也不止是看得见摸得着的智力成果,而是一个漫长而痛苦的过程。它最早的种子,就是人类社会的那些要解决的问题,一方面不断召唤各种各样的解决方案,一方面不断积累各种各样的基础条件,等到一切时机都成熟的时候,老天爷往下俯身一看,找一个最适合的时间地点,找一个最有准备的人,把这顶创新的桂冠降落到他的头上而已。

今天我们讲交子,就可以帮助我们看到这个过程。

就像有人问,船是谁造的?那就有两个答案:第一,船是造船师傅造的,这个答案肯定对。但是还有一个答案:船是大海造的。因为,所有不符合大海要求的船,都已经沉了。大海就在那里默默地等,看着造船师傅辛苦地工作,然后接受那些符合大海心意的船,让它们存活下来。

创新的过程,也是类似的。

好,这就是我为你讲述的整整1000年的交子的故事。下一年,1025年,我们再见。

参考文献

(宋)李焘撰:《续资治通鉴长编》,中华书局,2004年。

(后晋)刘㫬等撰:《旧唐书》,中华书局,1975年。

(宋)周行己撰:《浮沚集》,中国书店,2018年。

吴乐旻:《富种起源:人类是怎么变富的》,中信出版集团,2023年。

彭信威:《中国货币史》,中国人民大学出版社,2020年。

王申:《交子:世界金融史的中国贡献》,中信出版集团,2024年。

[日]黑田明伸:《货币制度的世界史》,中国人民大学出版社,2007年。

何平:《纸币发行千年纪念:世界历史上纸币的理论与实践——2022年第19届世界经济史大会小组专题研讨纪》,《中国钱币》2023年。

管汉晖:《宋元纸币流通及其在世界货币史上的地位:兼论中西方货币史演变路径的差异》,《经济资料译丛》2016年第3期。

包伟民:《试论宋代纸币的性质及其历史地位》,《中国经济史研究》1995年第3期。

林文勋:《北宋四川商税问题考释》,《中国社会经济史研究》1990年第1期。

还没有评论,来说两句吧...