界面新闻记者 |

界面新闻编辑 | 姜妍

《美棠来信:我们一家人》

上海贝贝特·广西师范大学出版社 2024

在我们熟悉的《平如美棠》里,87岁的饶老先生在妻子美棠去世后,有半年时间,他无以排遣,每日睡前醒后,都是难过,只好去二人曾经去过的地方、结婚的地方,到处坐坐看看,聊以安慰。后来终于决定画下两人的故事,他觉得死是没有办法的事,但画下来的时候,人还能存在。于是,他一笔一笔,从美棠童年画起......

本书则收录了饶平如收到的来自妻子美棠和孩子的71封家书,那时,饶平如下放安徽,毛美棠留在上海照顾家庭,不久,家中年长的孩子们也去江西下乡。分散在各地的家庭成员,连接他们亲情的,是一封封往来两地的家书。他们互相汇报生活近况,通报生活上遇到的困难,给对方出谋划策,家书支撑他们度过了三地分散的艰难时期,也是那个年代一个普通中国家庭生活的侧写。

《宁愿天真》

新经典文化·南海出版公司 2024-6

吕克·贝松1959年生于法国巴黎,幼年的理想是做一名潜水运动员和航海家,但是17岁时的一次潜水事故打破了他的童年梦想,那年,他正式宣告:“我明天不去学校了,我要去巴黎,拍电影。”

“我的学习一塌糊涂。我想要学习的是外面的生活,而不是怎么将屁股粘在椅子上。在学校,我没有交到朋友,大家觉得我太古怪了。只有潜入大海我才感到自在,但这个乐趣被一位粗鲁的医生下了永久禁令。”

他托关系、偷摸翻墙、假扮群演,用尽办法进到拍摄现场偷师,在状况频出的片场从打杂做到导演助理,同时不断写剧本、不断被拒,直到终于能拍自己的电影。1983年,贝松的电影处女作《最后的战斗》问世,这部多次获奖的黑白、宽银幕的无声科幻片,据说是23岁的他用3法郎6苏拍成的。本书是吕克·贝松唯一的自传,这个无学历、无经验、无背景、做着电影梦的人,经历了怎样的童年,又是如何冲进电影殿堂、拍出一部又一部经典的?

《身后无遗物》

博集天卷·湖南文艺出版社 2024-6

“我五十多岁时度过了快乐的更年期,现在六十多,感觉人生在褪色。老去这件事,实在太寂寞了。”

2012年,57岁的日本诗人伊藤比吕美发现自己进入了更年期,她在报纸上开设专栏,以《闭经记》为题连载两年,记录下了这一时期的生活与身体。她赋俳句悼念逝去的月经:“经血啊,淅淅沥沥无精打采,透着寂寞。”她也在衰老中看到新生,“美还是不美,都去他的。变老意味着自由,全新的自由。”

后来伊藤比吕美进入了六十岁,父母不在了,母亲住院四年离去,在为母亲整理遗物时她感慨“给父母送终和青春期一样,是人生必经的过程”。她发现母亲只拥有一点东西,于是也希望可以如母亲般身后不留一物地死去。这本书里,她还记录了丈夫去世后所感受到的无边寂寞,以及独自生活的不便,她以日记般的笔调,淡然地叙述经历的生离死别与衰老。

《大庆:为了石油的建设》

生活·读书·新知三联书店 2024-7

驱车驶向大庆油田,沿着高速公路前行,可以看到一些低层工业建筑逐渐出现。许多油井矗立在废弃的公共建筑和由单层砖房、土坯房组成的村庄之中。

从20世纪90年代中期开始,在这片叫萨尔图的地区,城市建设已经停止,让位给石油生产。移址建设城市东西两翼的决定,保存了这里六七十年代石油城镇的原始景观,留下了逐渐衰败的博物馆般的历史遗存。

这本书是关于大庆油田这座模范城市如何成为时代工业地标的故事。作者侯丽是哈佛大学设计研究生院的老师,也是一位“油二代”,她在书中一方面透过大庆城市的设计与建设,折射出新中国前三十年历史环境变化及政治路线选择;另一方面通过女规划师晓华的个人经历,讲述她在大庆的工作、生活与大历史中的个体抉择。

《群众 : 现代中国知识分子的书写与想象》

文景·上海人民出版社 2024-6-30

作为社会性动物,人类趋于聚集,但历史上社会精英大多质疑这种群体。这本书指出,在中国的“现代”时刻,权威知识分子试图将人群转变为“群众”——一个自然、顺从地为实现国家进步目标而努力的群体。中国从王朝帝国到民族国家的转变中,群众作为中心概念,不但成为文学家和艺术家不断建构的对象,也通过建构获得了超越个人的主体含义。

此前关于群众话语的讨论大多集中在文学中的群众形象,且大多集中在20世纪初的国民性讨论与革命集体主义的流行。而本书则从文学、革命哲学、心理学等角度,挖掘出跨国互动,试图勾勒现代中国“群众”话语的脉络。

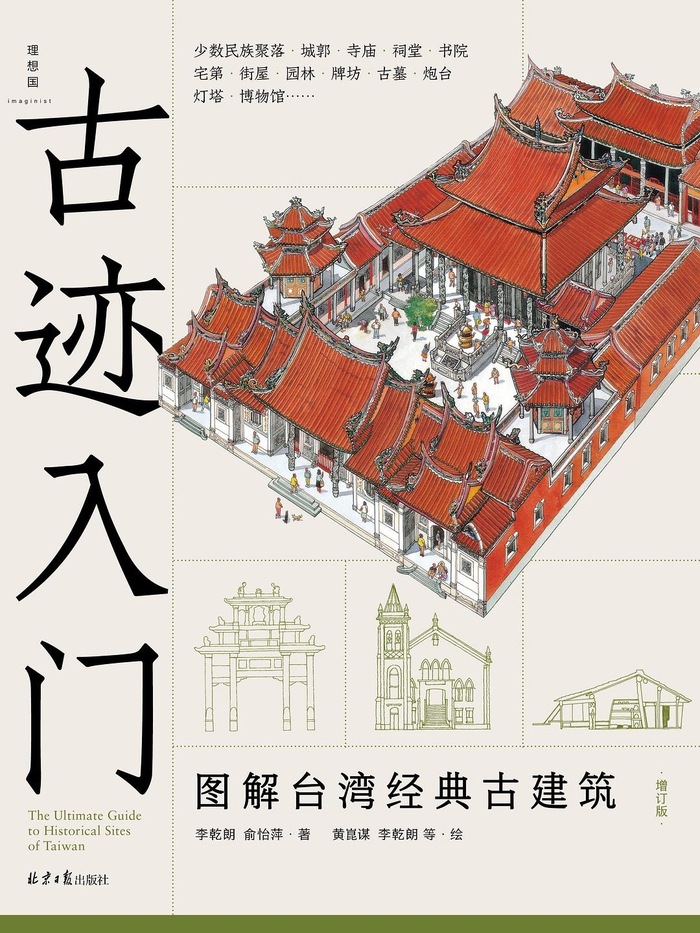

《古迹入门:图解台湾经典古建筑(增订版)》

理想国·北京日报出版社 2024-7

中国台湾地区现有古迹超过1000处,包括台北孔庙、鹿港龙山寺、林本源庭园……有三百多年前荷兰人所建的城堡,也有明清时代的古宅、寺庙、城郭,当然也有近代的建筑。

从明郑时期到清代的两百多年中,闽粤汉人入垦台湾岛的平原地带,并与少数民族通婚,宅第、寺庙增多,建筑质量也较高。到了日据时期,随着社会与经济之嬗变,台湾地区的寺庙建筑形塑出自身的特质,表现出细致多彩的华丽风格。庶民生活的市镇、街屋,因为接触世界各地的现代运动,也融合了西洋与日本特色。

《古迹入门》最早在1999年发行,由从事中国古建筑研究50余年的建筑学家李乾朗,联合年轻的建筑学者俞怡萍完成,其中精选了25处不可错过的古建筑,以剖面、透视、鸟瞰等手法表现出来。

《第一次:30件开创性作品的艺术史》

社会科学文献出版社 2024-6

一位中年女性舒适地坐在扶手椅中阅读着报纸,这能够被称为第一幅女性主义绘画吗?似乎存在一些更具挑战性的作品,比如为了争取英国妇女选举权的斗争,她们公然违抗法律、破坏伦敦国家美术馆的一件作品,甚至还有一起公开的自杀事件。

然而在19世纪70年代后期的巴黎,玛丽·卡萨特的《阅读费加罗报》实际上是一张激进的宣言,在那个时代,所谓的“体面”女性甚至不能独自外出,更不用说对政治或时事表现出兴趣了。若一位女性试图通过阅读报纸来了解世界的变化,她很可能遭遇公开的敌意。

真正的历史往往是一些简单的“第一次”的故事,比如艺术史上第一次描绘微笑的作品是如何出现的?第一幅女性主义作品是什么?第一幅反战作品呢?这本书中,艺术史学者尼克·特伦德通过30件作品,试图揭示艺术家是如何创作出这些“第一次”的。为什么这些“第一次”非常重要?它们对后世有怎样的影响?

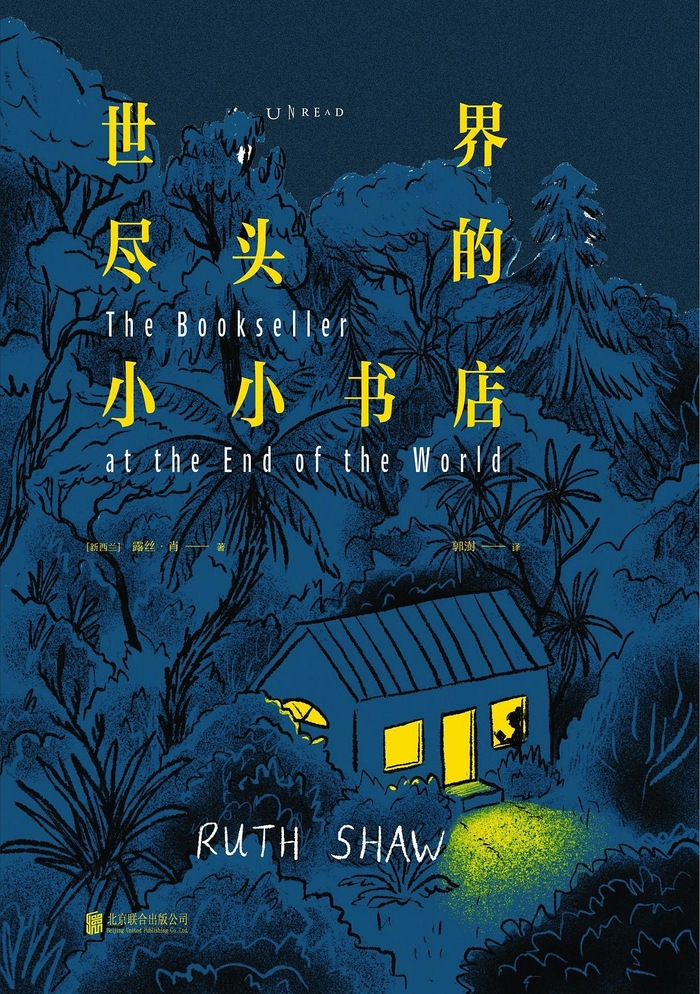

《世界尽头的小小书店》

未读·文艺家·北京联合出版公司 2024-5

在马纳普里湖对面,山坡路和家街的转角处,坐落着两间漆成鲜艳的五颜六色的小小书店。书店周围植物环绕,小动物在房前屋后嬉闹奔跑。

故事从新西兰最南部峡湾的偏远村庄马纳普里开始,七十岁时,露丝·肖在这里开了两间小小的书店,当成退休后的“消遣”。每年9月末至第二年4月中旬,她都是一大早就打开两间书店的门,周末也不例外,书店上面写着广告语“新西兰最小书店”。

露丝·肖十七岁那年被性侵,此后她颠沛流离,居无定所,曾接连失去丈夫与刚刚生下的儿子,也曾失去所有希望,尝试自杀后被送进精神病院。三十八岁那年,她回到新西兰,并与自己的初恋兰斯重逢,终于逐渐拥有了幸福而充实的生活。七十一岁时,他们一起在马纳普里开了属于他们的小小书店,给来来往往的顾客远超出书的愉快和慰藉。

还没有评论,来说两句吧...