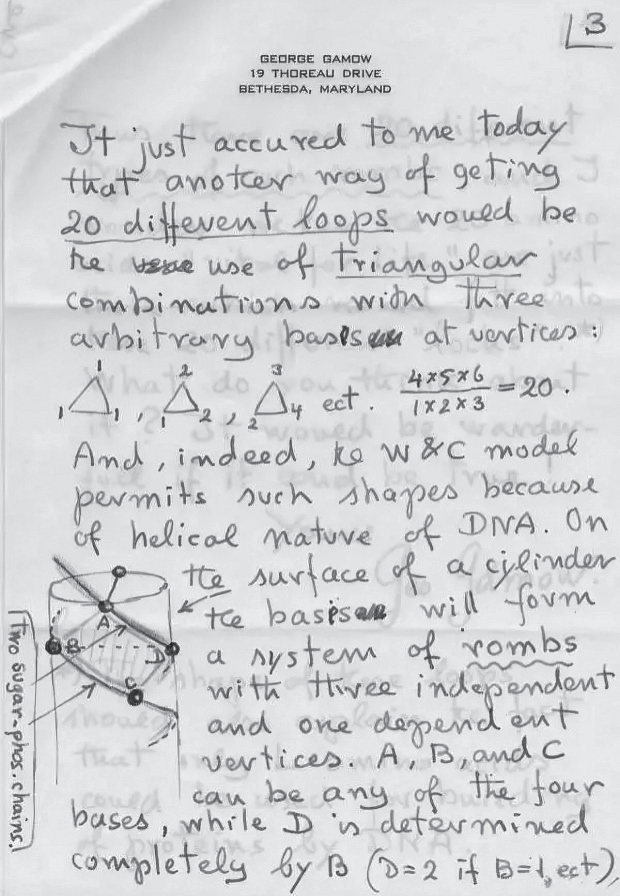

乔治·伽莫夫寄出的众多信件之一。在这封1953年11月写给莱纳斯·鲍林的信中,伽莫夫解释了他的遗传密码“菱形”模型。

1953年3月19日,双螺旋模型完工的两周后,弗朗西斯·克里克给他正在上寄宿学校的12岁儿子迈克尔写了一封信。克里克告诉迈克尔自己发现了什么,并附上了一幅DNA(Deoxyribonucleic acid,脱氧核糖核酸)结构的简笔画。接下来,他解释了双螺旋的重要意义:

它就像一段密码。如果你有了一组字母,就可以写下其余的部分。现在我们认为,DNA就是一段密码。也就是说,碱基(字母)的顺序让一个基因不同于另一个(正如一页纸上印刷的字不同于另一页)。

尽管碱基序列可能是遗传特异性的来源这个观点的形成和传播已有时日,但这还是第一次有人说DNA含有密码,而克里克的儿子则是第一个读到它的人。2013年,这封信在一场拍卖会上以600万美元成交。

在1953年5月30日与沃森合作发表在《自然》杂志上的第二篇论文中,克里克更进了一步。和他们发表的第一篇论文一样,这篇论文完全没有数据—只是纯粹讲理论。正如论文的标题解释的那样,其目的是探讨“脱氧核糖核酸的结构在遗传上的含义”。论文开门见山地指出,DNA是“携带染色体一部分(如果不是全部的话)遗传特异性的物质,由此便携带着基因本身”。4月发表的那三篇关于DNA的论文里都没有这种“宏观视野”,它们都只涉及这种分子的结构化学,而非其功能,除了那句欲语还休的结语“我们没有忽视……”。在他们的第二篇论文中,沃森和克里克将大部分篇幅用于展开论述这种大胆的观点。他们描述了在基因复制的过程中,双螺旋可以如何解旋,每条链分别作为构建一个新分子的模板,造就两条相同的子代双螺旋。

这些讨论当中有一段欲言又止的话,一段几乎是漫不经心的评述,它与克里克写给儿子的信中所用的术语相呼应,但又将它们扩展到了一个宽广得多的概念,并将生物学推入了现代之门:

我们模型中的磷酸—脱氧核糖骨架完全是规则的,但任何成对碱基的序列都能被置于这个结构当中。由此可以得知,在一个长分子里,可能存在很多不同的排序。因此,似乎碱基的准确序列就是携带遗传信息的密码。

除了埃弗吕西和沃森7周前写给《自然》杂志的那封不好笑的恶搞信,这是第一次有人将基因的内容描述为一种信息。没人知道“遗传信息”这个词从何而来—根据沃森的回忆,论文草稿的大部分都是克里克在4月底不到一周的时间里写成的,其格式和内容都更贴近克里克而非沃森的风格。鉴于“信息”这个词越来越多地出现在诸多学科的科研论文中,以及公众对通信原理和控制论的兴趣,这个想法可能只是作为时代风潮的一部分,自然而然地浮现在了克里克的脑海里。没有证据表明克里克或者沃森读过香农或者维纳的书,也没有证据表明克里克和沃森用这个术语是在指涉香农和维纳的数学思想。和“密码”这个词一样,“信息”似乎是被用作了一种极其形象的比喻,而不是一个精准的理论构架。

过去,科学家也曾论及遗传特异性,但随着DNA序列包含“承载遗传信息的密码”这一观点的引入,一整套概念性的新词汇出现了。基因不再是特异性的神秘化身,它们是信息—一段密码—可以被传输(另一个源自电子时代的词汇)。而其中的核心假说是,密码由一系列字母—A、T、C和G构成。这种密码究竟如何发挥作用,它可能表征什么,这些问题此时都还没有被阐明。然而,这个克里克和沃森如此漫不经心地使用的词,改变了科学家们谈论和思考基因的方式。最终,在这套新词汇的帮助下,基因与电子通信和处理之间得以建立起一种新的类比。

在当时,这些都不是显而易见的。这篇文章发不发表,沃森并不是很挂怀,他在5月对德尔布吕克如此解释道:

克里克特别希望把这第二篇小短文投给《自然》杂志。为了安宁,我同意了,因此它很快就会发出来。

威尔金斯也不是很感冒。他后来回忆道:“但弗朗西斯和吉姆的一些朋友觉得第二篇论文有些‘过了’。”这些朋友就包括威尔金斯本人。尽管存在这些疑问,克里克的想法还是有其好处的,它明确了双螺旋的两大革命性含义:碱基互补配对解释了基因如何复制,而碱基序列则解释了遗传特异性从何而来。如果正确,这将是两项为生物学带来革命的假说。

克里克认识到,双螺旋的发现与薛定谔10年前的思想存在联系。1953年8月12日,他将发表在《自然》杂志上的那两篇论文给薛定谔寄去了一份,并附上了一封短信:

沃森和我曾经聊过我们是怎样进入分子生物学这个领域的,我们发现,我们都收到了您的小书《生命是什么?》的影响。

我们觉得您或许会对信封里的论文复印件感兴趣—您会看到,论文似乎表明,您的“非周期性晶体”这个说法是一个非常恰当的词。

1953年7月,沃森和克里克收到了一封从美国寄来的奇怪信件。这封信用斗大的字写在密歇根大学学生会的抬头信纸上,涂涂改改,错字满篇,看起来像是一个怪人写的。事实上,写信的人是俄裔宇宙学家乔治·伽莫夫。他是马克斯·德尔布吕克的老友,曾经主持过1946年的“生命体的物理学”会议。虽然是一名核物理学专家,但伽莫夫没能通过曼哈顿计划的安全审查,完全没有参与原子弹的研发。美国联邦调查局在战后继续监视着伽莫夫,迟至1957年还曾找过他面谈,但从未发现任何对他不利的证据。

伽莫夫是一个50岁的怪人,喜欢喝威士忌,业余写一些科普书,这些书围绕着一个名叫汤普金斯先生的普通人物角色展开。在这封古怪的信里,伽莫夫紧紧围绕沃森和克里克碱基序列含有“密码”的这个说法,大胆地试图破解这种密码。伽莫夫的出发点是,每个生命体都可以被“一个长长的数字”所定义,这个数字与DNA序列中位置的数量相对应。随后,他摒弃了经典遗传学几十年来那些表明基因处在染色体上确定位置的研究。他认为,与此相反,基因“由整个数字的不同数学特征决定”才显得更符合逻辑。为了努力把自己的观点阐释清楚,伽莫夫在信中——一如既往地满是错别字——写道:

如果一种动物DNA链上的腺嘌呤后面总是跟着胞嘧啶,那么这种动物就是猫,而腓(鲱)鱼的特征是鸟嘌呤忠(总)是沿着链成对出现……这会开启一种很有意思,基于组何(合)数学和数论的理论研究的可能!

伽莫夫说,他秋天时会去英格兰,并问他们能不能见面。沃森和克里克都在准备离开剑桥,追求各自的职业发展—沃森要去帕萨迪纳,而克里克一旦完成有关血红蛋白结构的博士学位研究,就将前往布鲁克林理工学院。所以两个人直接无视了伽莫夫的信。或者说,他们没有回信。克里克并没有无视它:伽莫夫已经给他根植了一个挥之不去的想法。

参加1953年冷泉港研讨会的詹姆斯·沃森。

伽莫夫没有轻易放弃。接下来的两个月里,他理顺了自己有关遗传密码的观点,并在10月给《自然》杂志寄去了一篇小短文,这篇论文最终于次年2月发表。他还尝试在《美国科学院院刊》发表一篇有关这一课题的论文,比《自然》上的那一篇更长,共同作者是他笔下的虚构人物汤普金斯先生。但《美国科学院院刊》的编辑识破了这个玩笑,而且并不觉得这好玩,于是伽莫夫又把汤普金斯的名字删去,把论文寄到了丹麦皇家科学院。伽莫夫在论文中探讨了DNA密码与蛋白质之间的联系。他指出,其中的核心问题是基因中的四位数(four-digit)的“数字”(A、C、T和G)是如何被翻译成一个蛋白质中的氨基酸“字母表”的。

伽莫夫的回答很巧妙,与考德威尔和欣谢尔伍德三年前发表的模板观点大同小异。伽莫夫先是假设蛋白质是直接在DNA分子上合成的,这样碱基随着DNA分子的扭转而形成的形状就会发挥某种模板的作用,让氨基酸在上面排列。由于DNA的螺旋形状,两排碱基之间会有一个菱形的“洞”,这个菱形各条边上的4个碱基便由此构成了密码。

伽莫夫指出,可能存在20种不同的“洞”,并接着写道:“可以顺理成章地将这些‘洞’与生命体必需的20种不同的氨基酸关联起来。”伽莫夫甚至提出了一个可以检验他的模型的预言:由于每个碱基都在决定不止一个氨基酸的“洞”的形状时起作用,所以“既然相邻的两个洞有两个共用的核苷酸,那么蛋白质分子中相邻的两个氨基酸必定存在一定的关联”。伽莫夫将密码当作一个数学问题,而不是生物学问题来处理,开启了学界多年间对遗传密码本质的推测。他还犯了物理学家的典型错误,认为生命系统是依据优美、符合逻辑、可以通过数学手段阐释的法则来设计的。事实上,它们都是历史的产物,背负着过往演化的包袱,完全不是被设计出来的。它们往往远没有什么逻辑,通常也并不优美,只要有效就够了。

伽莫夫给克里克寄了一份他的论文。最终,两个人于1953年12月在布鲁克林见了面。与克里克同一个办公室的同事维托里奥·卢扎蒂(Vittorio Luzzati)后来回忆道:

那一幕太美妙了。这两个精力旺盛的男人不停地辩论,阐述自己的观点,披荆斩棘地深入探索遗传密码的话题,处理了一个又一个问题,聊至兴起时,他们嗓门一提,就会嚷起来。

克里克并不信服伽莫夫的观点—首先,他不认为蛋白质的合成像伽莫夫假设的那样发生在DNA分子上。现在大家都知道,DNA出现在细胞核里,是染色体的一部分,而RNA则游离于细胞中,蛋白质合成是在RNA上进行的。克里克和沃森继承了卡斯佩松、布拉谢、布瓦万、旺德雷利和唐斯的观点,认为RNA发挥着基因与蛋白质之间的媒介作用。这就是DNA→RNA→蛋白质这条公式的含义。菱形密码从一开始就错了。

但伽莫夫触及了一个关键且引人遐想的问题:天然存在的氨基酸数量(20种)与A、C、T、G这4种碱基可能形成的密码的组合数之间的潜在关联。伽莫夫立刻意识到,如果密码是由两个字母的“单词”(AA、AT、AC、AG等等)构成的,那么就会有16种可能的组合—不足以为每一种不同的氨基酸提供一个对应的“单词”。可如果密码由3个字母构成(AAA、AAT、AAC等等),那么就会有64种可能的组合—又过剩了。

克里克口中的“魔幻二十”成了衡量一切可能存在的密码的准则。所谓的“编码问题”开始有了一丝数字命理学的味道—大家构想发展着编码的方案,目标永远是拿出20种可能的组合,以便与20种普遍存在的氨基酸相对应。对于DNA上的碱基序列与氨基酸序列间的关系,克里克和沃森此前并没有想过太多—他们更多是着眼于双螺旋如何在基因复制时解旋的问题。他们认为DNA的序列是“承载遗传信息的密码”,但并没有做超越这一基本观点的思考。正如沃森在1953年夏天的冷泉港实验室会议上说的那样,他和克里克无法解释基因是如何控制细胞的活动的。伽莫夫的介入让编码的问题成了每个人优先思考的对象。对克里克而言,它占据了他随后15年人生中很重要的一部分。

在致信沃森和克里克后的几个月里,伽莫夫组织了几次非正式讨论,参与者有生物学家,以及一小群物理学家和数学家—包括爱德华·特勒(Edward Teller,“氢弹之父”)和未来的诺贝尔奖得主迪克·费曼(Dick Feynman)a—他们是被伽莫夫那富有感染力的激情,以及穿插着笑话、吐槽和漫画的巧言令色的通知函吸引来的。伽莫夫花了些时间在各大实验室之间流窜,将他那些略带疯癫的信写在酒店或者铁路公司的抬头信纸上,把回信地址搞得像婚礼上的碎彩纸一样遍地开花。伽莫夫是个与众不同的人—他身高超过6英尺,嗜好烈酒、恶作剧、魔术戏法和泡妞,说话带着浓厚的俄语口音,常常很难听懂。跟他相处是件挺累的事。1955年2月,沃森给克里克写信说:“伽莫夫在我这儿4天了。很折腾人,我又不是靠喝威士忌过活的。”克里克则回忆道:

他就是大伙儿说的那种适合搭伴的人,这就是伽莫夫。我不太想说他是一个小丑,不过—对,有点儿那个意思,但你需要尽量往好的方向想。只要晚饭时间跟伽莫夫一起过,你就知道,又会有“乐子”了。但你知道吗,在所有这些的背后,还是有点儿东西的。

一聊到编码,伽莫夫便难以自拔。只要一个构想在确凿的化学事实面前碰了壁,他立刻就会拿出另一个。因此,当他基于DNA的菱形模型明显丧失了正确的前景后,他又不畏困难地转而思考起了RNA的编码。这种分子跟菱形模型不太配套—它的准确结构尚不清楚,但很可能是某种单螺旋,那么这就意味着伽莫夫最初的构想行不通。

乔治·伽莫夫,系着RNA领带俱乐部领带。

1954年3月,伽莫夫和沃森灵光一闪,产生了组建一个非正式研究团体的想法。在这里,极少数的一些科学家—数目又是20—可以天南海北地讨论有关编码问题的观点。这个完全由诙谐滑稽的男性科学家组成的团体被称为“RNA领带俱乐部”,名字来源于发给每个人的绣着RNA分子单螺旋的手工刺绣领带。每个成员都被赋予了一个名字,对应于20种氨基酸中的一种,还发了一个金质的小领带夹,上面有持有人的氨基酸三字母缩写(所以伽莫夫就是ALA,表示丙氨酸;克里克是TYR,表示酪氨酸;等等)。“俱乐部”的成员们从未真正地全员会齐过,但他们会一小群一小群地聚在一起喝酒聊天,伽莫夫往往在其中扮演领头人的角色。俱乐部最突出的特点是允许成员们给出半成型的想法,不会有发表论文或者在学术会议上正式汇报的那种压力—克里克后来把它类比于学术想法在现在的科学家团体中通过转发的电子邮件得以传播的行为。读着散布于世界各地的RNA领带俱乐部成员间慢悠悠往来的信件—有时要好几天才能寄到,有的通信人甚至在地球的另一边—你没法确定他们若是有了现代电子通信的便捷,是会受益还是受害。在这种情况下,邮件的往来会快得多,但通信人用来思考和发展自己想法的时间就少了。

20世纪50年代的 RNA 领带俱乐部。从左至右:弗朗西斯·克里克、亚历山大·里奇、莱斯利·奥格尔、吉姆·沃森,1955 年。奥格尔看上去没跟着他们玩——他没有系自己的RNA领带俱乐部领带。

超过一半的RNA领带俱乐部的成员是物理学家、化学家或者数学家,但他们都没有涉足过数学与生物学的两个主要交叉点—控制论和此时已经有了名字,被称为信息理论的领域。虽然伽莫夫在1956年确实参加了一场有关生物学中的信息理论的会议,但除了冯·诺伊曼之外,他并没有与研究控制论或者信息理论的科学家有过任何实质性的直接往来。

在研究遗传密码的这个阶段中,伽莫夫的角色是奠基性的。通过将一群形形色色的人聚到一起,他为这个项目赋予了形体—事实上,正是他使之成为一个项目。RNA领带俱乐部的成员亚历山大·里奇(Alexander Rich)后来回忆道:

伽莫夫所做的,是将一份热情、一份勇猛和一份专注带到了这个问题当中。

(作者马修·科布Matthew Cobb是英国曼彻斯特大学动物学教授、神经科学家、科学作家,出版过多部科学史题材的作品。2021年,英国最具影响力的遗传学学术组织英国遗传学会将该年度的霍尔丹奖(JBS Haldane Lecture Award)授予科布,以表彰他在向公众普及遗传学方面的杰出贡献。)

《解码生命:破解遗传密码的竞赛与20世纪以来的分子生物学革命》作者:[英] 马修·科布

还没有评论,来说两句吧...