巴黎是女性解放和权利运动的先锋之城,巴黎奥运会开幕式上,女性元素和女性力量得到广泛展示和致敬。奥运会如火如荼进行时,在大西洋西岸,巴黎奥运会接棒国、下届(2028年)奥运会主办国美国,正在通过一场艺术展,向大洋彼岸的巴黎致敬。美国国家肖像画廊(National Portrait Gallery)的艺术展“灿烂流放:1900-1939年在巴黎的美国女性”,回溯二十世纪零零年代至三十年代在法国巴黎生活的美国女性的思想、文化和艺术。通过“现代艺术与现代女性”、“未来舞蹈家”、“蒙马特之夜”、“女性学院”、“巴黎黑人文艺复兴”及“摩登女郎再时尚”等章节,与巴黎的女性力量遥相呼应,让四年后即将举办奥运会的美国,提前绽放女性光彩。

现代主义先锋,永不存在的“不可能”

尽管巴黎奥运会开幕式不乏争议,但回望100多年前的巴黎,大胆、先锋、少数派和挑战权威的精神就已是巴黎的灵魂。这座城市似乎从不存在“不可能”,这种精神也在二十世纪的前四十年,融入美国当代文化机理,像一枚灯塔,照耀文明前进之路。

1900-1939年的美国社会,女性权利尚未获得认可,巴黎成为独立女性的“避难所”。美国知识女性出走巴黎,越过故国和家庭的藩篱,在法国开启旅居生涯。她们用不同形式创造独特表达,在绘画、摄影、文学、舞蹈、新闻出版、音乐和时尚方面大放异彩。巴黎也为各个阶层和种族的女性提供存在空间,无论经济地位、肤色和性取向,都能在巴黎获得在美国无法拥有的自由、宽容和机遇。

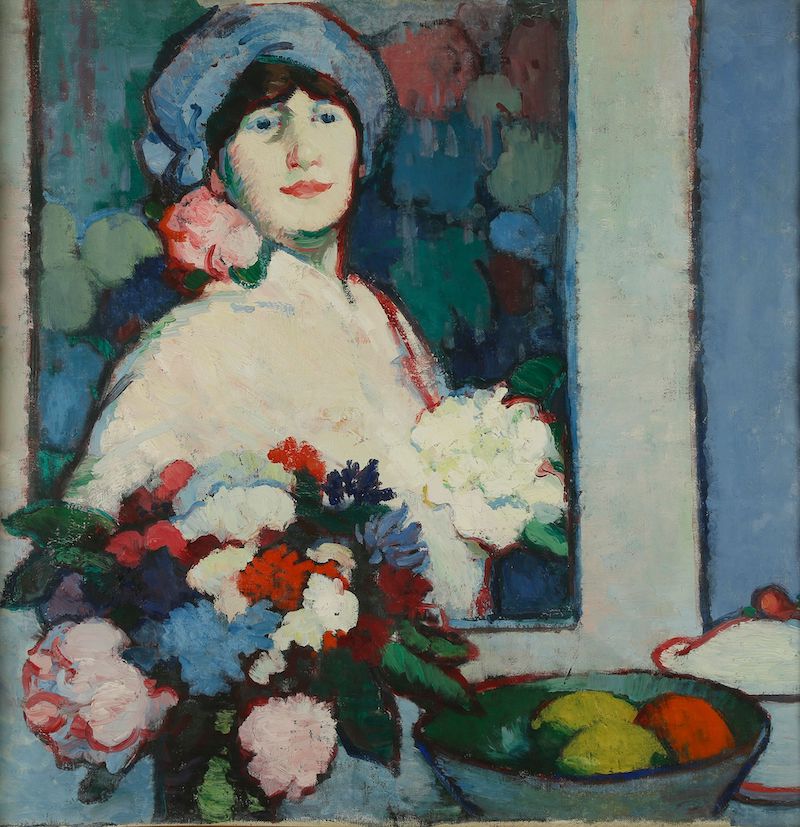

图1 安妮·莱斯,《自画像》,1909-1910年,油画,私人收藏

巴黎为女性画家提供了无与伦比的创作自由,以至于被称为“巴黎现代主义领袖”、“巴黎绘画界女强人”的美国艺术家安妮·莱斯(Anne Estelle Rice),在1914年结束了为期8年的巴黎旅居、返回纽约后,对美国艺术界生态极度失望:“美国艺术界仍难以相信,一个女人也可以当画家。”在自画像中,她巧妙地把自己置于画中,以油画形式挂在墙上,与静物一起诠释职业身份。她不再只是性符号,而是有思想有创意的专业人士。

图2 莉莉安·汤普森,《罗斯·奥尼尔肖像》,1915年,油画,罗斯·奥尼尔基金会 藏

美国画家罗斯·奥尼尔(Rose O’Neill)是世界上首位通过艺术创作实现财富自由的女性之一。她创作的丘比特(Kewpie)卡通形象,在20世纪初为她赚取百万财富,成为女性富豪。1906年,罗斯在巴黎开办首个画展,展出关于神话与进化理论概念的作品。她批判束胸服是对女性身体的迫害,1915年,她谎称自己怀孕,说服裁缝为她制作了一件解除束胸的宽大酒红色长袍,请画家莉莉安·汤普森(Lillian Fisk Thompson)为穿着这件衣服的她画肖像画,画中的她体态松弛,神态自如,充满自信。

图3 阿尔弗雷德·斯蒂格里茨(Alfred Stieglitz),《凯瑟琳·纳什·罗德斯肖像》,蜡铂相片,1915年,美国国家肖像画廊 藏

巴黎也为不囿于阶级束缚和淑女偏见的女性以广阔天地。豪门女性被淑女期待、婚姻联姻和阶级牢牢捆绑,其中的叛道经离者,无法在美国上流社会立足,却能在巴黎寻得自由。1907年,美国豪门之女凯瑟琳·纳什·罗德斯(Katharine Nash Rhoades)决定离开沉闷的名媛生活,来到巴黎成为野兽派画家。巴黎的画家生活为她的文化事业奠定基础,从巴黎返回美国时,她已是美国现代艺术收藏奠基人,创办了圣伯德图书馆(Library of St. Bede)和自由艺术画廊(Freer Gallery of Art),即美国史密森尼亚洲艺术博物馆的前身。

图4 爱德华·史泰钦,《阿格尼丝·额内斯特·梅耶肖像》,铂盐相片,1909年,美国国家肖像画廊 藏

美国报业第一夫人、《华盛顿邮报》前发行人凯瑟琳·格雷厄姆对新闻的热情,继承自她的母亲阿格尼丝·额内斯特·梅耶(Agnes Ernst Meyer)。19世纪末,尽管被父亲重重阻拦,阿格尼丝还是通过奖学金和打工赚学费上大学,1908年她前往巴黎索邦大学求学,结识了罗丹、爱德华·史泰钦、斯坦因等艺术家,为她日后的新闻出版、公共教育和民权运动打下根基。在她的倡议下,美国政府的卫生、教育与社会福利部门建设起来。日后,她还与丈夫一起买下即将破产的《华盛顿邮报》,将之发扬光大,建设成世界新闻业楷模。

图5 小说《纯真年代》中因离婚而出走欧洲的美国女性艾伦 图:电影《纯真年代》剧照

巴黎也是挣脱家庭束缚的女性的避难所,帮助她们在家庭之外找到自身价值和主体性,不再是男人附庸。1905年,富家女艾米丽·查德伯恩(Emily Crane Chadbourne)因离婚出走巴黎,这在当时保守的美国上流社会可谓惊世骇俗,可以说是美国小说《纯真年代》的现实原型。

图6 藤田嗣治,《艾米丽·查德伯恩肖像画》,金箔与蛋壳画,1922年,芝加哥艺术学院 藏

艾米丽通过艺术重新找到自身价值。她资助日裔法籍画家藤田嗣治(Tsuguharu Foujita),给这位在20世纪初巴黎艺术界的“另类”亚洲艺术家以机会,她相继向艺术机构捐赠艺术品,构建了今日芝加哥艺术学院的基本收藏体系。

图7 泽尔达·菲茨杰拉德,《芭蕾舞者》,油画,1933年,蒙哥马利美术馆 藏

这也包括以“某某的太太”被称呼的无名女性们。在她们著名的丈夫面前,她们失去了主体性,但巴黎为这些希望获得姓名的女性提供了冠名权。泽尔达·菲茨杰拉德(Zelda Sayre Fitzgerald)在巴黎躲过了她著名的丈夫、作家弗朗西斯·菲茨杰拉德的光环,施展了自己作为出色芭蕾舞者和画家的才华。

图8 艾丽丝·派克·巴尼,《专注的劳拉·德雷弗斯·巴尼》(Laura Attentive),纸板粉笔画,1902年,史密森尼美国艺术博物馆 藏

在巴黎,即使最小众的宗教信仰也能获得包容。巴哈伊教也称“大同教”,1863年由巴哈欧拉创立于伊朗。美国名媛劳拉·德雷弗斯·巴尼(Laura Dreyfus Barney)1900年在巴黎皈依巴哈伊教,成为该教最著名的教徒之一。她的母亲、著名艺术家艾丽丝·派克·巴尼(Alice Pike Barney)也在她的影响下,皈依巴哈伊教。在完成巴勒斯坦之旅后,她于1908年写作关于巴哈伊教的著作,期盼世界和平与大同。

图9 劳拉·惠勒·沃林(Laura Wheeler Waring),《杰西·福塞特肖像》,油画,1945年,美国国家肖像画廊 藏

在20世纪上半叶种族隔离盛行的美国,被歧视的黑人女性在巴黎获得尊重。美国黑人作家、编辑杰西·雷德蒙·福塞特(Jessie Redmon Fauset)是哈莱姆文化复兴的重要人物。1914-1924年,她在巴黎度过十年,“在我的祖国,我作为一个作家的成长被阻断了,所以我只能逃到这里。”

斯坦因效应

对二十世纪初更具争议的性少数与女同性恋者,巴黎给与的宽容,是她们在世界任何其他地方都无法享受到的,她们在巴黎成为作家、画家和新闻出版人。这些在美国无法获得社会认同的才华女性,在巴黎探索了女性主义的另类表达。

图10 弗朗西斯·罗斯(Francis Cyril Rose),《格特鲁德·斯坦因与爱丽丝·托克拉斯》,蛋壳画与水粉画,1939年,美国国家肖像画廊 藏

格特鲁德·斯坦因(Gertrude Stein)来自美国富裕之家,为现代主义文学和现代艺术发展作出杰出贡献。1903年,她与身为艺术批评家的哥哥利奥·斯坦因(Leo Stein)、嫂子萨拉·斯坦因(Sarah Stein)在巴黎生活,在巴黎建立了极具争议的文艺沙龙,也称“斯坦因文化圈”,在巴黎引发“斯坦因效应”(Stein’s Effect)。

图11 巴勃罗·毕加索,《格特鲁德·斯坦因画像》,油画,1905-06年,大都会艺术博物馆 藏

斯坦因文化圈囊括了同性恋作家、艺术家、出版人和文化名流,赞助了在当时极具先锋创新的艺术作品。斯坦因家族在巴黎的家中挂满了“不可理喻”的画作,这个居室每周末对外开放,来自全世界的观众好奇地一探究竟,前来观望世界上最具挑战的抽象艺术。

图12 亨利·马蒂斯,《萨拉·斯坦因画像》,油画,1916年,旧金山当代艺术博物馆 藏

格特鲁德·斯泰因与她的伴侣、美裔巴黎艺术成员爱丽丝·托克拉斯(Alice B. Toklas)1907年在巴黎相遇,这段长达40年的恋情成为先锋派艺术家和作家的基石,不仅促成了斯泰因的实验性写作,也帮助在当时不被主流艺术界认可的野兽派和立体主义画家亨利·马蒂斯、乔治·布拉克和巴勃罗·毕加索。惊世骇俗的品味与当时的社会规则格格不入,“斯坦因文化圈”在当时被孤立,属极小众的少数派,几无同行者,但这也对由男性主导和统治的文化界构成挑战,为日后在美国兴起的现代主义艺术收藏做了不可忽视的贡献。

图13 保尔-爱弥尔·贝卡,《思薇雅•彼驰肖像画》,油画,1923年,普林斯顿大学图书馆 藏

1919年,思薇雅•彼驰(Sylvia Beach)在巴黎创办莎士比亚公司,这家英文图书馆和书店专门售卖先锋文学和实验性杂志。1922年,思薇雅作为出版人出版了詹姆斯•乔伊斯的意识流小说《尤利西斯》,从此一炮而红,成为最有名望的现代文学出版人。思薇雅•彼驰是女同性恋,这幅肖像画由她恋人的姐夫、20世纪法国最具影响力的版画家保尔-爱弥尔·贝卡(Paul-Émile Bécat)创作,思薇雅身着男装,坚毅的眼神象征权威与智慧。

图14 波利斯·塔尔,《梅·撒通肖像画》,1936年,油画,哈佛大学美术馆 藏

美国诗人梅·撒通(May Sarton)在巴黎将女性间的情谊用文学和诗歌表达,她从同性的独特视角,在作品中探讨爱、衰老、创造性与自我发现。1937年,她出版了在巴黎创作的诗歌集《四月际遇》。在美国女性画家波利斯·塔尔(Polly Thayer Starr)的画笔下,她手持一根点燃的香烟,吸烟成了当时女性作家的标志性动作。

图15 玛格丽特·佐拉奇,《姐妹》(The Sisters),油画,1921年,弗吉尼亚美术馆 藏

美国女性野兽派画家玛格丽特·佐拉奇 (Marguerite Thompson Zorach)也在巴黎成名,在斯坦因家族的帮助下,她的立体主义绘画横空出世,在《姐妹》中从多个视角诠释立体主义,两位女性在城市街头孤独漫步,象征野兽派女性画家最初的孤独境遇。

身体再重构:舞台与舞蹈

在流行束胸的二十世纪初,身体的解放是女性获得权利的一大步。舞蹈作为对人体构造和身体自由的探索,在20世纪上半叶的巴黎流行开来。美国女性,特别是有色人种女性,借助舞蹈、戏剧和舞台,找回自主性。

第一次世界大战后,黑人舞蹈在法国兴起,美国黑人舞蹈家在法国大放光彩,为巴黎蒙马特剧院带来爵士舞和爵士音乐,丰富了巴黎夜生活。在法国的成功,也使这些原本处于边缘位置的女性被美国文化界接受。美国黑人女性阿达·布莱克托普·史密斯(Ada Bricktop Smith)的“布莱克托普俱乐部”,就是巴黎最著名的爵士舞团。

图16 瓦勒里(Stanisław Julian Ignacy Ostroróg, Walery),《约瑟芬•贝克舞台照》,银盐相片,1926年,美国国家肖像画廊 藏

布莱克托普俱乐部捧红的爵士舞明星约瑟芬•贝克是“世界上第一个黑人超级女明星”。她19岁来到巴黎,1925年凭《黑人歌舞》(La Revue Nègre)一炮而红,1926年,她又凭借查尔斯顿舞表演《白日疯癫》(La folie du jour)声名远扬。

图17 保罗•科林,《黑色狂热:身穿洋红色舞裙的舞者》,平版印刷,1927年,美国国家肖像画廊 藏

1927年,法国艺术家保罗•科林(Paul Colin)以美国黑人舞蹈家为题材创作系列画作《黑色狂热》(Le Tumulte Noir),以约瑟芬•贝克在舞剧《黑鸟》中的角色为原型。约瑟芬•贝克身穿洋红色“香蕉舞裙”,大胆裸露。

图18 爱德华·史泰钦,《弗洛伦斯•缪斯定妆照》,黑白相片,1924年,美国国家肖像画廊 藏

与约瑟芬•贝克齐名的舞者弗洛伦斯•缪斯(Florence Mills)风靡20世纪20年代的巴黎,法国评论界称她为“小黑鸟”。在著名摄影师爱德华·史泰钦的照片中,她身穿粗条纹长裤,头戴钟形帽,扮演活泼俏皮的男孩形象,肩膀扛着的布兜和登上台阶的右腿,在光影中呈现人体力量感。

图19 日耳曼•科鲁尔,《阿德拉德•霍尔肖像》,黑白相片,1929年,底特律图书馆 藏

已在美国歌舞界成名的阿德拉德•霍尔(Adelaide Hall),1929年跟随黑人舞者的舞步来到巴黎,被巴黎评论界称为“新的约瑟芬•贝克”。美国黑人舞者在巴黎被视为性感尤物,是性凝视的对象,阿德拉德曾被要求脱掉上衣模仿约瑟芬•贝克,她对此断然拒绝。在女性摄影师日耳曼•科鲁尔(Germaine Krull)的镜头前,阿德拉德不再是物化的性感尤物,身着银色舞裙和爵士舞鞋,竖波波头,修长四肢和优雅美腿表现了舞蹈的美感。

图20 霍华德·加德纳·库欣(Howard Gardiner Cushing ,1869–1915),《身穿恶之花舞台剧服的格特鲁德•范德比尔特•惠特尼》(Gertrude Vanderbilt Whitney in Bakst Costume with Fleurs du Mal),油画,1911-1912年,私人收藏

范德比尔特家族的格特鲁德也是首屈一指的业余舞者。在巴黎时,她与俄罗斯芭蕾舞团密切接触,穿上俄国舞台设计师莱昂·巴克斯特为歌剧《恶之花》设计的戏服。波斯风格外套、哈伦灯笼裤(Harem Pants)和奥斯曼式帽子,让她在伊斯兰风格窗户与波斯花园背景下,释放随性身姿和自由个性。

时装与风尚:女性新形象

在世界时尚之都的巴黎,美国女性通过时装诠释身份,用衣着重新定义性别表达。法国先锋时装设计师大胆抛弃旧规,采用更加宽松的设计解放女性身体。这些在当时的淑女世界仍属另类的服装,在巴黎的美国女性群体中发展了第一批客户,美国女性成为这批新风尚时装的首批穿着者。

图21 让•卢佳,《特雷瑟•邦妮画像》,油画,1933年,加州伯克利大学艺术博物馆 藏

美国女性企业家特雷瑟•邦妮(Thérèse Bonney)在巴黎经营横跨大西洋两岸的新闻图片社。1923-1939年,她为各大报纸杂志提供版权摄影和插画,为时尚、家具、装饰艺术和室内设计提供思路。在让•卢佳(Jean Lurçat)为她绘制的肖像画中,她身穿阔肩V领连衣裙,铅笔式直筒裙衬托干练气质,她背后是超现实主义海滩风景,画面呈45度倾斜,巧妙构图展示着女性活力。

图22 曼·雷,《佩姬·古根海姆定妆照》,黑白照片,1924年,美国国家肖像画廊 藏

古根海姆家族的佩姬·古根海姆(Peggy Guggenheim)逃离了纽约曼哈顿的家庭,1921年前往巴黎开始新生活。在摄影师曼·雷(Man Ray)的时装片中,她头戴埃及式金色头巾和大坠耳环,身穿异域风格的拖地礼服,手持长烟管,极富个人风格。

图23 罗伯特·蒙特内格罗,《赫莲娜·鲁宾斯坦肖像》,油画,1941年,美国国家肖像画廊 藏

奢华美容品牌赫莲娜品牌(HR)创始人赫莲娜·鲁宾斯坦(Helena Rubinstein)的名言是“世界上没有丑女人,只有懒女人”。1919年,她在巴黎开办美容沙龙,通过前卫艺术打造品牌形象。她鼓励现代女性要把握自己的形象。在罗伯特·蒙特内格罗(Roberto Montenegro)为她创作的油画中,赫莲娜身穿黑色长袍,绛红色披肩与红色口红呼应,翠绿色绿宝石耳环与手指上硕大的紫水晶戒指相得益彰,硕大的民族风格项链彰显了人物的强势个性。

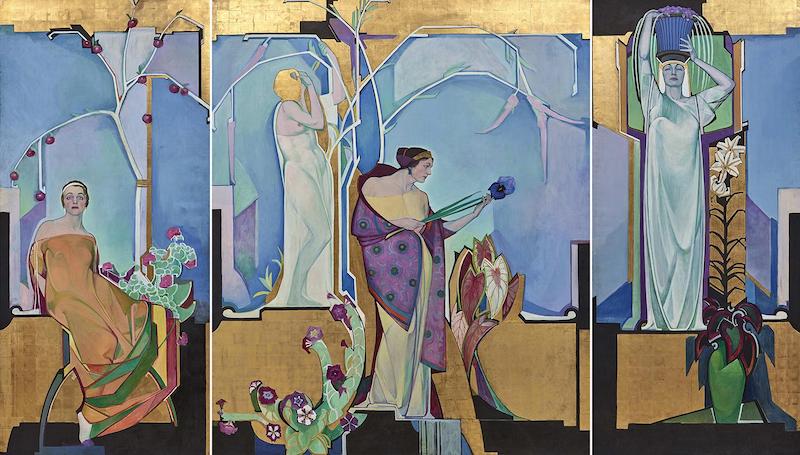

图24 爱德华·史泰钦,《高举之花》(In Exaltation of Flowers),蛋壳与金箔画,1910-1913年,Art Bridges 藏

美国与法国文艺界双向互动,有从美国流入巴黎的艺术家,也有欧洲迁往美国的天才。画家、摄影师爱德华·史泰钦(Edward Steichen)是生于卢森堡、移居美国的移民。他的《高举之花》组画是为阿格尼丝·额内斯特·梅耶的曼哈顿公寓绘制。在这个有维也纳分离派风格的三重幻想式花园中,三位女性分别扮演玫瑰-天竺葵、矮牵牛-贝母叶、金边百合-紫罗兰,希腊式长袍、浴巾和披肩,结合蓝、紫、金黄的色彩,表现女性的优美。

图25 贝伦尼斯·阿博特,《朱娜·巴恩斯肖像》,银盐相片,1925年,美国国家肖像画廊 藏

服装也是女性摄影师和作家的自我身份表达。贝伦尼斯·阿博特(Berenice Abbott)1921年在巴黎学习雕塑,后在摄影师曼·雷(Man Ray)工作室从事摄影。她为作家朱娜·巴恩斯(Djuna Barnes)拍摄的肖像中,朱娜头戴金色头巾,叠穿式的着装和珠宝,代表主人公的自我主张,影响了后世的叠穿风格。

展览现场

在毛姆的小说《刀锋》中,青年拉里放下美国的体面工作和富家女未婚妻,来巴黎寻找生命的价值和意义。他质疑美国的上进、上升、阶级跃升式追求,来到巴黎“游荡”。“巴黎是世界上唯一一座适合一个文明人居住的城市”,毛姆借艾略特舅舅的嘴,说出了他对巴黎的看法。流放到巴黎,不是堕落迷失,而是智慧又灿烂的。《刀锋》中的拉里追寻到人生意义,过上大隐隐于市的生活,正如同时代的美国女性们,在巴黎获得自我实现,也为世界文化留下灿烂遗产。

除华盛顿特区的美国国家肖像画廊外,《灿烂流放:1900-1939年在巴黎的美国女性》还在美国肯塔基州路易维尔的速度艺术博物馆(Speed Art Museum, Louisville)和佐治亚州艺术博物馆(Georgia Museum of Art, Athens, GA) 巡回展出。展览由史密森尼美国女性历史博物馆(Smithsonian American Women’s History Museum)赞助,持续至2025年2月23日。

还没有评论,来说两句吧...