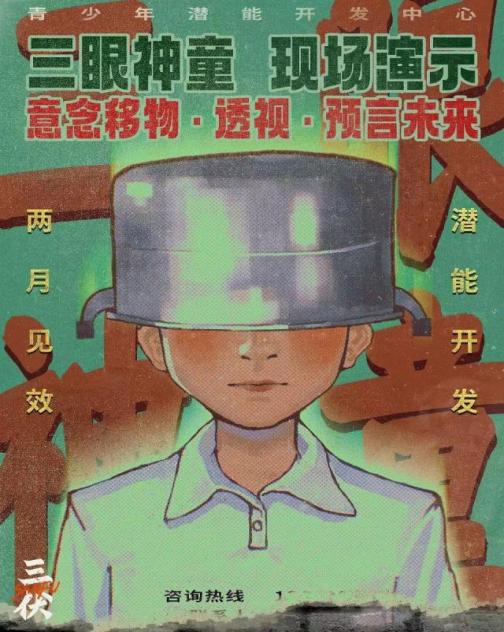

2023年夏季“三伏”期间,独立游戏制作人月光蟑螂开发的《三伏》正式发售。该游戏以上世纪90年代为背景,讲述了一个掩藏在“气功热”之下关乎人性的犯罪故事。玩家需要操作“道士”徐清源与“新人调查员”邱芜两名角色,在解谜的过程中一步一步挖掘“三眼神童坠亡案”的真相。

作为自DEMO发行后就备受期待的作品,《三伏》不仅延续了前作《烟火》独特的悬疑氛围与精美的游戏画面,在游戏的叙事模式上也同样使用了玩家熟悉的“解谜—回忆—驱魔”程式。但不同于《烟火》的广受好评,《三伏》自发售起就面临着玩家对该游戏“逻辑混乱”、“节奏仓促”、“人物扁平化”的指责,就连月光蟑螂本人也承认“游戏制作到后期已经逐步耗尽了自己的热情与经历,同时也感觉到越来越多的力不从心”。在游戏正式发售一年后的今天,本文无意再参与关于游戏文本质量的探讨,而是试图将其纳入“中式恐怖游戏”的框架内进行解读,思考在抽离了“乡村”、“冥婚”、“邪教”、“纸人”等一系列带有民俗色彩的恐怖符号之后,国产游戏应如何对“中式恐怖”这一主题进行呈现与讲述,在这一意义上,争议颇多的《三伏》无疑是一次可贵的尝试。

《三伏》宣传海报

一、闹鬼的媒介:技术时代的恐惧想象

当人们在“中式恐怖”这一庞大的数据库中进行检索时会尴尬地发现,以此为噱头的各类作品在当今的游戏市场上已出现过剩繁衍的现象,这种繁衍不仅没有带来题材本身的百花齐放,反而呈现出近乎极端的“家族相似”。“中式恐怖”的热潮似乎已演化为一场家族内的近亲繁殖,而“中式民俗”则是这些作品的统一注脚。在对“中式恐怖”的传统叙述中,正是各类民俗界定了中式恐怖的边界,也是使其得以与其他恐怖文化区分的标志。民俗的两面性决定了它既是玩家对猎奇景观的欲望载体,又是游戏批判主题的承担对象。但随着这一模式的泛滥,“民俗”已逐渐由“恐怖”的边界化为了“恐怖”的枷锁。如今人们必须回答的是:“当新一代缺乏乡村经验的玩家成长起来后,抽离了各类带有前现代特征的民俗符号后,‘中式恐怖’该如何被讲述?”

《三伏》所建构的正是这样一个民俗缺位的世界。游戏的背景设置于1990年代的“山城”,并非其他中式恐怖游戏作品里常见的与世隔绝的小村落。游戏空间内的符号也不再是“冥婚”、“纸币”、“符纸”等传统的民俗符号,随处可见的光盘、电视、录像带等新兴科技产品都在提醒玩家自己所处的是一个受科技之光庇佑的现代社会。在这一背景下,光盘、电视等日常媒介取代了各类民俗符号,成为使“日常世界非日常化”的新中介。通过将媒介神秘化,使其化身为鬼魂的居所,游戏为玩家搭建了一个现代都市中的恐怖空间。

1983年,在麦克姆伦(Ken McMullen)的电影《幽灵之舞》中,德里达凝视着摄像机的镜头道出了那句有关电影的断语:“电影就是幽灵术,是允许鬼魂归来的艺术。”[1]电影唤回了亡者,幽灵被电影复活,在电影中存在且通过电影见证。毫无疑问,德里达对媒介幽灵性的阐释是在一种哲学本体论的维度下进行的。但当我们回到技术史的语境中会发现,录音/影像技术的发明自始至终就伴随着神秘主义与超自然力量的缠绕。

不同于文学、绘画等以“摹仿”为本质的传统艺术,留声机与摄影术自诞生之初就因其对自然的“复写”而被视为一种通灵工具。被技术狂热支配的人们相信留声机与摄影术将本该瞬间消逝的声音与影像固定了下来,是在技术维度上对“时间”与“死亡”的征服。爱迪生晚年执着地认定留声机的噪点镌刻下了来自幽冥世界的声音,并力图发明一种能与亡者进行对话的死亡留声机(necrophone)。而电影最初从卢米埃尔兄弟的手中诞生的那一刻起,巴黎的《激进报》(La Radical)就作出了宗教式的预言:“电影可以让逝去的亲人复活,死亡不再是绝对的,我们已经迎来并且可以生产声音,而我们现在则迎来了并且可以生产生命。”[2]在技术的魔力下,“永恒”不再是只有最伟大的君王或艺术家才可以享有的桂冠,而是最卑微的平民也可以期待的可见现实。经由媒介的刻录,人可以在死后以幽灵般的姿态继续在影像中存活。“当人们在影像中凝视着已逝之人的面孔时,就已经实现了与幽灵的再度相遇。”[3]现代媒介自诞生的那一刻起就为这两种截然对立的意识形态所缠绕:它既是科学的造物,也是鬼魂的居所。

在《三伏》中,现代媒介的通灵特性被重新唤起。游戏一开始,玩家便被告知调查的起因源于一盘刻录着“三眼神童”生前所代言的“神童营养液”广告的光盘。有传闻“三眼神童”的亡魂劫持了电视信号,并在电视节目中反复播放这一暗藏着死亡预言的录像。作为影像的载体,光盘在两个维度上彰显着自身的通灵性:一方面,玩家在影像中所看到的“三眼神童”在游戏发生之时早已坠楼身亡;另一方面,凡是看过光盘的人都会陷入诡异的幻象之中。可见,光盘几乎构成了对《午夜凶铃》中那张受诅咒录像带的跨媒介引述,不可避免地唤回了玩家对“贞子从电视机中缓缓爬出”的经典镜头的恐怖记忆。它们共同向玩家昭示着一个事实:幽灵不是只有依靠山村古老的仪式才能唤醒,还寄居在每个现代人客厅那台空荡荡的电视机中。

刻录着“三眼神童”代言“神童营养液”广告的光盘,成为闹鬼的媒介

作为影像载体的光盘就此成为了连接现实世界与幽冥世界的通灵媒介。值得注意的是,对于20世纪的人们而言,影像的通灵术仍然位于启蒙思想与技术乐观主义的延长线上,借由科学,人类可以将理性之光照耀在原本被黑暗覆盖的死亡阴影之上,将暗处的幽灵拉入活人的世界。而在《三伏》中,为了唤起玩家的恐怖感受,这一权力关系则必须被悄然颠倒过来:每一个看过光盘的人都会陷入由幽灵搭建的幻象之中。“通灵”不再是人对幽灵的召唤,而是幽灵对人的召唤。

这一设计同样影响了游戏的核心玩法。由于角色是被幽灵强行拉入幻象之中,一切的行动都只能跟随幽灵的指引来推进,因此在游戏过程中,玩家与其说是在“探”案,不如说是在“看”案。玩家不需要像传统的解谜游戏那般在游戏空间内寻找各种关键线索,通过细节碎片的拼凑来还原故事的真相。相反,由于“幻象”的存在,角色只要进入“幻象”,便能看到当前空间内发生的全部故事。这导致玩家如同看电影一般看完了案件的全部过程。在这一过程中,“行动的主体”被转换为了“无力的主体”、“观看的主体”。主体功能的变化导致“看”与“被看”的关系结构在游戏中被抬升至极其关键的地位。玩家在游戏过程中始终要面对一个疑问:“那些萦绕在游戏空间内的幽灵,他们在哪?”

游戏对“三伏”作出解释

二、监禁的目光:他们以为他们是自由的

对于任何一部恐怖题材的艺术作品来说,叙事的高潮通常发生在幽灵出场的那一刻。当空间内的恐怖氛围不断被推升到极致,原本隐藏在暗处的幽灵纷纷现身,向观众展露自己的在场,接受者的恐怖体验也正是在这一刻达到顶峰。但在《三伏》中,“幽灵”始终以一种隐蔽的形态在场。因此玩家的恐怖情绪也并非来自某种恐怖符号的惊吓,而更多地呈现为一种心理恐惧:“有什么在监视着我?但我无法看见它。”

在游戏中,这一监视性的目光几乎无时无刻执着地彰显着自己的存在。不同于可以随意转换视角的3D游戏,《三伏》的横版2D性质使游戏视角受到了一定限制。玩家的视角既非清晰全能的上帝视角,也非某个角色的单一视角,而是一道隐藏在暗处,无法判断来源的“窥视”视角。大部分时间里,玩家都以这样一种“窥淫癖”的姿态监视着游戏角色的一举一动。这一叙事视角的设计使整部游戏始终处于某种监禁状态之下,貌似开放的游戏空间由于“框”的存在而变成一座座囚笼,游戏中的角色则正身处边沁提出的“全景敞视监狱”(Panopticon)内。

玩家在游戏中感受到的“窥视”视角

游戏在序章就向玩家呈现了一个多重嵌套的监禁结构:玩家控制着屏幕中的主角徐清源进入早已倒闭的山城录像厅,在录像厅的电视中,徐清源看到了几年前的录像厅内的邱芜;邱芜则在另一时空录像厅的电视中看到了更早来到此处视察的王总和苏秘书;而此时此地的王总通过录像厅的大屏幕第一次观看了杨伯鸿与“三眼神童”的表演。《三伏》几乎以明喻的形式向玩家呈现了游戏中无处不在的监禁结构,在这一结构中,每个角色的活动都在一道不可见的“视线”下进行,人物的一切行为与命运都处于这道“窥视”的目光之下,却丝毫无法意识到它的存在。“看”与“被看”构成了角色的基本关系,游戏中的角色既是“观看”的主体,同时也是“被看”的客体。这一视觉设计既还原了角色的生存处境,同时也暗示着游戏内部某个从未真正露面的“他者”的存在。

依托于游戏本身暧昧的叙事风格,这一“他者”也拥有了被多重阐释的可能性。它既可以被直接理解为游戏中真正存在的鬼魂,也可以被视为在暗中控制着故事走向的操控性力量,即那些在角色的对白中被反复提及的“不可说”的上位者。这些上位者在游戏中从未出场,只能在角色的口中以“上面”、“上层”、“那些人”、“大人物”等类似的代词进行隐晦的指称,但每一个提及他们的角色都相信,自己的命运就系于与这些“不可说”之人的博弈之上。

但不同于前作《烟火》中清晰的道德立场,《三伏》以含混的话语暗示了主角徐清源与邱芜所属的官方势力同样有着自身的内部博弈与利益需求。随着游戏叙事的持续推进,玩家会发现,除了利欲熏心的杨伯鸿与王总等人,主角邱芜与徐清源的命运同样为外部“视线”操控。《三伏》呈现的正是这样一种现代境况下人的生存困境,游戏角色的命运似乎恰好是对卢梭的启蒙话语的一次颠倒性表述:“人生而自由,却无往不在枷锁之中”的时代已经过去,取而代之的是一句齐泽克式的箴言:“人生而在枷锁之中,却误认为自己自由。”

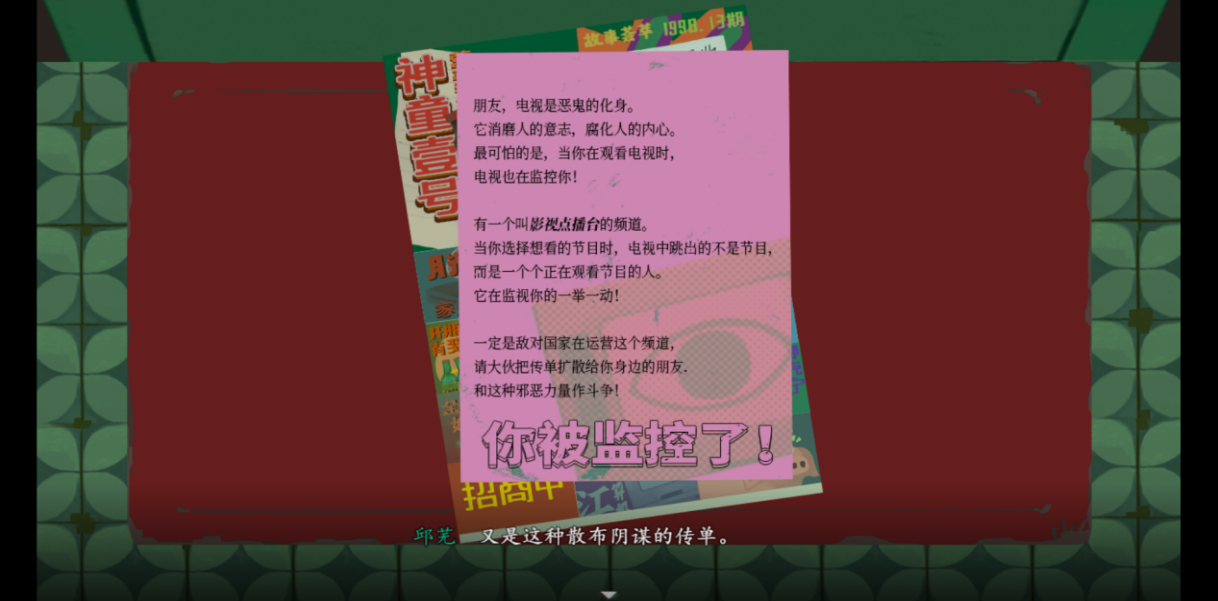

此外,游戏并不满足于让玩家的恐惧感只停留在对人物命运的哀叹中,而是再次借由“屏幕”让游戏具备了一定的元叙事功能。当玩家注视着身处层层嵌套屏幕中的角色时会猛然意识到,自己同样正通过屏幕注视着游戏内的空间,身处游戏之外的玩家就此成为了嵌套结构的一部分。这使得游戏对监禁状态的呈现跨越了“第四堵墙”,直接构成了对玩家自身的指涉。经由这一要素,玩家与角色在此时共享着同一种困境体验,当玩家在邱芜的家中拿到那张诡异的节目点播单时,“你被监控了!”的文字之下的眼睛似乎正透过屏幕直接与玩家对视,营造出身临其境的悚然之感。

写着“你被监控了!”的诡异传单

须指出的是,《三伏》对角色监禁状态的呈现并非是对人类处境的一种普遍性表述,而是嵌入了深刻的时代烙印。作为恐怖游戏,《三伏》的创造性在于它捕捉到了只有在其社会背景下才能催生的独一无二的恐惧体验,在游戏之上镌刻时代的创伤症候以及这一症候下的时代精神。也正是由于它对这一时代症候的精准把握,《三伏》才能构成对“中式恐怖”这一概念的真正创新。

三、“房子”总是胜利:去神圣化世界的到来

就此,我们必须回到游戏所设置的时代背景下才能完成对这一症候的考察。游戏将故事发生的时间具体定位在1995年至2000年的五年之间,一如相似背景的《完美的一天》将游戏时间设置为1999年12月31日,《三伏》的时间设计同样也蕴含着对时代的类似隐喻:它同时连接起了旧时代的前夜与新时代的黎明。自1992年起,中国特色社会主义市场经济体制开始建立。“市场”的出现为中国大陆新的社会阶层、社会空间与权力结构的形成提供了基础,同时也催生了全新的意识形态。正如汪卫东所说:“不能将90年代的文化思潮视为对80年代纯粹人文意识形态的延续,在90年代的文化语境中,人文意识形态已经退居边缘,处于核心位置的是权力与资本力量。”[4]相较于传统的中式恐怖游戏,《三伏》由此引入了这一时代背景下的全新要素:市场经济的生产关系。

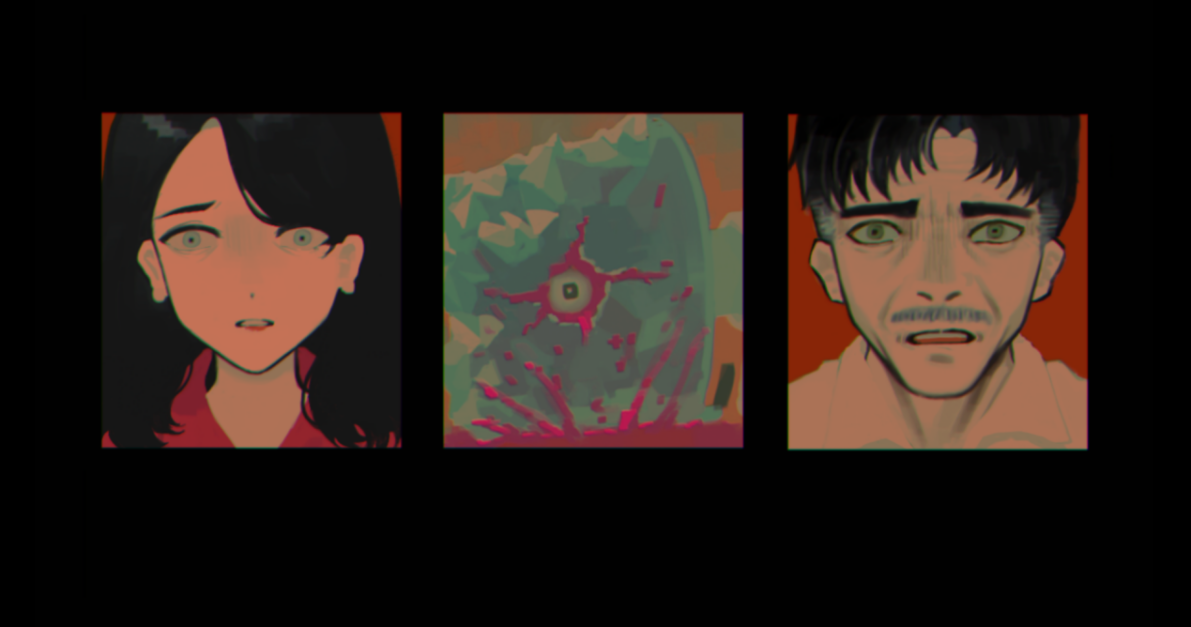

卢卡奇在《历史与阶级意识》中将市场经济下的“物”定义为一种“幽灵的对象性”,即一种掩藏在个体的“物”之下的社会生产关系和交换关系。如同我们所见到的土豆实际并非土豆这一物质的真实样态,而是在剪除了枝叶与须根,被洗净后放在市场上作为商品进行交换的样子。我们所熟悉的“物”本身已是其被社会生产关系改造后的形态。但这一生产关系不只满足于从各种对象到商品的转化中,而是进一步在人身上也留下它的印记,这就是马克思在《1844年经济学哲学手稿》中所阐释的“异化劳动”[5]。将普通的孩子包装为具有特异功能的“三眼神童”,正是一个将“人”异化为“生产资料”从而实现资本增值的过程。无论杨伯鸿、王总,还是苏秘书、李经理,驱使他们一切行动的原动力都是在新时代到来之际为自己争夺尽可能多的“资本”,这一过程在游戏中被具象化为角色对“三眼神童”这一关键“生产资料”的争夺。

通过与王总所在的盛科集团的合作,杨伯鸿得以开办所谓的“特异功能培训基地”,让自己的身份从手握鲜血的人贩子转型为桃李满天下的“杨校长”,实现了自身的原始积累。而对于王总来说,赞助杨伯鸿的特异功能培训计划,可以顺势推出“神童营养液”,帮助摇摇欲坠的盛科集团摆脱山城本土势力的桎梏,找到新的利润生长点。但对于山城本土势力来说,“三眼神童”的存在让盛科集团得以将产业重心转移至饮料厂所在的深川,从而削弱山城的利润份额,因此才痛下杀手,制造出“三眼神童”坠亡事件,迫使盛科集团停止产业转移。

在多方势力的拉扯之下,“三眼神童”走向灭亡

在这一过程中,“三眼神童”被彻底异化为了一个纯粹的“符号资本”,没有哪一方真正在乎“三眼神童”的真实身份。游戏中“三眼神童”这一符号本身就前后经由三个不同的孩子来担任。“符号”代替甚至直接吞噬了人本身。也正由此,王总才在第一个三眼神童溺亡后对杨伯鸿说出:“我不在乎三眼神童是谁,我需要的是三眼神童的存在。” 只要“三眼神童”这一符号仍然作为生产资料继续存在,“神童补习班”的骗局就能维持下去,也才能不断为盛科集团创造更大的利润。

经由三眼神童的悲剧,《三伏》向玩家构建出了一个市场经济生产关系下的异化过程。“市场”不断生产着主体的欲望,又驱动主体以自身为代价丰富这台庞大的欲望机器。在追逐对资本的占有中,主体自身也被异化为了这一生产关系的奴隶,并最终将自己的命运引向灭亡。在这一运作之下,被异化的不仅仅是身为受害者的“三眼神童”,同样还有身为加害者的杨伯鸿与王总,甚至就连那些只隐藏在角色对白之下的“大人物”,也同样是在这一生产关系下安排着自身的行动逻辑。正如马克·费舍尔所言:“在欲望的层面上,我们已经嵌入了资本主义这台无形的绞肉机。”[6]

由此,我们可以察觉《三伏》作为“中式恐怖游戏”的又一层变革:在传统的中式恐怖游戏中,悲剧的发生是因为愚昧,但在另一维度上,“愚昧”仍然意味着主体某种真诚的相信。月光蟑螂的前作《烟火》中,笃信神婆的田向荣夫妇为了让死去儿子的亡魂占据儿媳的身体,不惜试图用安眠药将其毒死,但即便如此,人物行为的出发点也仍然出自对招魂术的“信”。而在《三伏》中,这一“信”已经在市场经济的介入下荡然无存。这恰好呼应了马克思的经典断语:“它把宗教虔诚、骑士热忱、小市民伤感这些情感的神圣发作,淹没在利己主义打算的冰水之中。它把人的尊严变成了交换价值。”[7]

当我们重新审视《三伏》在主题与逻辑上受到的诟病时会发现,大部分玩家的批评都集中于游戏看似提出了一个“反封建迷信”的主题,却让主角在整个过程中都依赖幻想与鬼魂断案,“让有特异功能的主角去讲述一个人类没有特异功能的真相。”但事实上“反封建迷信”这一概括恰好与《三伏》真正的主题相背离:游戏所塑造的并非一个“迷信”的悲剧,而是“不信”的悲剧。无论是“气功”、“特异功能”还是“神童”、“鬼魂”,这些缠绕着神秘主义的符号仅仅是角色们为了将它们包装为商品在市场中出售,但这一交易链条中的每一个主体从来没有相信过它们。游戏在对白中毫不避讳地指出:杨伯鸿与王总对“三眼神童”的包装自然是为了资本逐利,但就连那些送自己孩子去培训学校的家长也并非真的相信“特异功能”的存在,只不过是为了找一个地方帮自己带孩子。

《三伏》向玩家展示的正是这样一个“去神圣化的世界”。在这一世界中,市场经济的逻辑化身为了唯一的行动律令,任何神秘化的符号都无法继续维持自身的隐喻色彩与超越性力量,而只能退化为一道空洞的能指,充当游戏画面的符号点缀。无论是游戏中反复出现的佛像,还是带有强烈道教色彩的锦鲤与莲花,都只是承担了纯粹的装饰性功能,无法对叙事本身施加任何影响。若我们试图对这些符号进行解读,所能体会到的是它们的内部早已坍塌为一座空荡荡的废墟,恰似游戏开头处售票员对佛像的描绘:“它们和我一样,里面是空的,什么也没有。”

序章中由两具尸体嵌合而成的“佛像”

马克·费舍尔在《家是闹鬼的地方:〈闪灵的闹鬼理论〉》一文中提出,在恐怖题材的作品中,“The house always wins.(房子总是赢家。)”[8],即作为故事空间的“房子”化为了“鬼魂”的生产装置,无论“鬼魂”出场还是退场,房子总是在场,持续生产着新的“鬼魂”。《三伏》的悲剧正是一个在“去神圣化的房子”中所生长出的“鬼魂”。《三伏》对90年代的再现并非如当下部分作品一般将其描绘为一个积极进取的希望年代,反而试图去还原这一时代下的物欲横流与人性异化。在这一意义上,游戏绝非仅是对一个逝去时代的怀旧性重现,而是对当下时代病症的一次考古式溯源。90年代末既是千禧年的前夜,也是千禧年的起点,而当下正处于千禧年的延长线上,当我们回溯过往时,将会发现:我们同样是这幢“闹鬼的房子”里的住户。《闪灵》中主角杰克对儿子丹尼说:“I'm right behind you Danny.(丹尼,我就在你身后。)”费舍尔认为这句台词暗示着一种遗传厄运式的诅咒轮回,它在警告丹尼,我身上的事可会在你(后代)的生命中重新出现,你会变成我这样。《三伏》的结局同样向我们暗示了类似的境况:故事结束了,人物退场了,但是“房子”依旧存在。过去的恐怖故事已然结束,现代的悲剧依然持存。

因此,无论《三伏》面临着多少争议,不可否认的是,它为“中式恐怖游戏”这一已经略显疲态的概念注入了新的生命——对现实病症的批判性书写。游戏至此化作了一个“异托邦”空间。在福柯的阐释中,“异托邦”是一面能够映射自身的镜面。“中式恐怖游戏”的功能也在于此:在一个90年代的故事中,我们看到了自己所处的时代,由此我们具备了一种对自身境况进行反思的能力,“使我能在自己缺席之处,看见自身”[9]。

注释:

[1] 李洋. 雅克·德里达与幽灵电影哲学[J]. 电影艺术, 2020, (03): 3-10.

[2] Le cinéma : naissance d’un art, 1895-1920 . eds. Daniel Banda, José Moure. Paris: Éditions Flammarion. 40.

[3] 徐傲群. 数字启蒙时代的时间幽灵[J]. 北京电影学院学报, 2023, (10): 43-55.

[4] 汪卫东. 热与冷:论90年代以来的文化思潮[J]. 文艺争鸣, 2014, (02): 61-69.

[5] 蓝江. 从幽灵对象到幽灵智能——浅论智能时代的物与劳动的历史演进[J]. 理论与改革, 2023, (04): 52-63.

[6] 马克·费舍尔著,王立秋译:《资本主义现实主义》,南京大学出版社,2024年.

[7] 马克思、恩格斯著,中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局译:《共产党宣言》,人民出版社,2014年.

[8] Mark Fisher. Ghosts of My Life: Writings on Depression, Hauntology and Lost Futures, Zero Books,2014.

[9] 包亚明主编:《后现代性与地理学的政治》,上海教育出版社,2001年.

还没有评论,来说两句吧...