雷德侯(Lothar Ledderose) ,德国海德堡大学东亚艺术史系教授,世界上最有影响力的汉学家和东亚艺术史学家之一。1942年7月出生于德国慕尼黑。1961-1969年在科隆、波恩、巴黎、台北、海德堡等地学习东亚艺术、欧洲艺术、汉学、日本学;1969年以论文《清代的篆刻》获海德堡大学哲学院系东亚艺术史专业博士;1969-1971年,先后在美国普林斯顿大学(Princeton University)、哈佛大学(Harvard University)做博士后;1971-1972年在台北故宫博物院从事翻译和研究工作;1973-1975年任日本东京大学东亚文化研究所(Institute for Oriental Culture,Tokyo University)特约研究员;1975-1976年在德国柏林国立博物馆的东亚博物馆(Asian Art Museum,East Asian Art Collection,National Museums in Berlin)任职;1976年在德国科隆大学(University of Cologne)任教并获得教授资格,同年被聘为海德堡大学(Heidelberg University)教授,执教于东亚艺术史系至今。其间,1976-2010年曾任系主任(即东亚艺术史研究所所长)。1978年兼任海德堡大学哲学和历史学院院长。

雷德侯教授先后担任德国东方学会副会长、会长(German Oriental Society,1978-1996),德国汉堡国际亚洲和北非学会主席(International Congress of Asian and North-African Studies[ICANAS],Hamburg,1986)。1983-1984年被评为德国柏林学术院院士;同年被评为德意志考古研究所通讯员(German Archaeological Institute,1984);1986年被评为海德堡科学院院士(Heidelberg Academy of Sciences and Humanities);1996年被评为英国学术院通讯院士(British Academy)。此外,他还担任日本《东亚研究》(Scuoladi Studisull’Asia Orientale)、斯德哥尔摩《远东古物博物馆馆刊》(Bulletin of the Museum of Far Eastern Antiquities)和台北《美术史研究季刊》、巴黎《亚洲艺术》(Arts Asia tiques)四家学术刊物的常任评(编)委。

雷德侯教授还被聘为:剑桥大学(Cambridge University)荣誉教授(1992);芝加哥大学(University of Chicago,1996)、台湾大学(1997)、东京大学(Kyoto University,1997)客座教授;美国洛杉矶盖蒂美术馆(Getty Research Institute,Los Angeles,2000-2001)(访问)学者;华盛顿国家美术馆(Mellon Lecturer,National Gallery,Washington D.C.)、堪萨斯大学(Murphy Lecturer,University of Kansas)特约教师。2014年荣任北京故宫博物院首批四位特聘国际学术研究顾问之一。

雷德侯教授在德国主持举办的展览有“紫禁城的珍宝”(柏林,1985)、“长城那方:中国第一个皇帝和他的兵马俑大军”(多特蒙德,1990)、“日本和欧洲”(柏林,1993)、“中国明清绘画”(巴登、科隆、汉堡,1985)等。雷德侯教授的专著有《米芾与中国书法的古典传统》(Mi Fu and the Classical Tradition of Chinese Calligraphy,普林斯顿大学,1979年初版)、《兰与石——柏林东亚艺术博物馆藏中国书画》(Orchideen und Felsen:Chinesische Bilder im Museum für Ostasiatische Kunst Berlin,1998,柏林出版)、《万物》(Ten Thousand Things:Module and Mass Production in Chinese Art,普林斯顿大学,2000年初版)等。其中《万物》一书于2002年荣获列文森图书奖(Joseph Levenson Book Prize)。2005年9月,因为对亚洲艺术史有突出贡献,雷德侯教授被授予国际人文学科最高奖——巴尔赞奖(Balzan Prize)。

2005年以来,雷德侯教授开始重点研究中国的佛教石经,主编有《中国佛教石经》系列书籍,共四大卷、16册(中英双语)。截至2015年初,已发表山东省第一卷和四川省第一、第二卷,此后还会陆续出版陕西、北京房山等分卷。

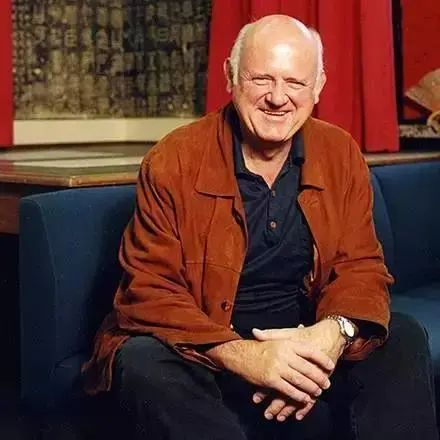

雷德侯教授

您好,雷教授。早在20世纪60年代,您就开始学习汉学,相信当时在这个专业领域学习的德国人并不多。您是如何对汉学产生兴趣,并走进东亚艺术研究领域的?您的父母对您在东亚艺术文化上的兴趣培养有何影响?

雷德侯:汉学在20世纪中期对欧洲人来说确实属于“冷门”,了解的也不够多。但对我而言,学习汉学却不是出于偶然。我的父亲当时是科隆音乐学院的钢琴教授,我的中学时代是在科隆度过的。那时我虽然在读中学,但常去科隆东亚博物馆参观。要知道,在德国至今只有两个专门的东亚博物馆。一个在柏林,即我后来工作过的柏林东亚博物馆;另一个就在科隆。而且科隆东亚博物馆是德国最早建立的一座专门的亚洲艺术博物馆。我非常感谢那时的科隆东亚博物馆馆长史拜斯先生(Werner Speiser,1908-1965),也非常佩服他。科隆东亚博物馆是第二次世界大战空袭中的牺牲品,被完全破坏了,当时新馆尚未建好。庆幸的是,该馆收藏的近千件文物基本没有受损。即使在战后非常艰难的条件下,史拜斯先生还是成功地举办了多次展览。有些特展常常是在当时科隆的城市大门那儿举办的,吸引了很多人来参观。

我父母本身并不是收藏家,但是他们都非常喜欢东亚艺术,觉得这是有着独特魅力的艺术品,所以我也常常有机会和他们一起去。久而久之,我和史拜斯先生就熟悉起来。我喜欢跟随在他身边学习那些来自遥远的古代东方的艺术品,了解它们,接触这个领域,这也是我高中时期最大的兴趣所在。我常常跟随史拜斯先生在被战争破坏的科隆原东亚博物馆建筑的旧址内,坐在那些破损的墙壁上,去亲手触摸那些古老的东方文物,听先生娓娓道来它们的名字、生动有趣的功能以及在另一种宗教文化氛围下的社会意义,这些都深深地触动了我的心。更让我感到遗憾的是,在德国,欧洲艺术史一直以来有那么多人去研究,而和其相媲美的亚洲艺术,研究者却少之又少,实在可惜。正是在这样的影响下,我在高中时期就产生了将来要从事东亚艺术这一研究的愿望。

在您的研究历程中,最初选择的对象是中国书法,特别是篆书和行草。这对很多中国人而言都很难阅读。多数欧美的东亚艺术史专家也似乎更倾向于绘画和器物研究。但是您最早出版的两本书恰好一本是写清代的篆书,另一本就是以行草著称的书法家米芾。能告诉我们,这是为什么吗?

雷德侯:中国艺术本是一个宽广的范畴,涉及面非常广,包括青铜器、书法、绘画、瓷器、玉器、金银器、佛教造像等等。但我个人认为,书法是中国艺术和文化的中心和基础,也是中国最广泛的一种艺术形式。很多中国的艺术品,其创造者和收藏者都有一定的限制范围,或文人阶层,抑或流行于贵族阶层,而书法是最没有边界的,中国古代的大部分人都会写,都在用,尤其是士大夫阶层。中国古代所有立志于仕途的人首先要练习和精于书法。它是从实用的书写中产生,又逐渐发展为艺术品的,因此最初我就选择了书法。篆书是中国古老的书体,它体现了中国古代1500年以来具有连贯性的美。你可以看到我的客厅仍摆放着秦代篆书碑刻拓片制作的屏风。这些秦代篆书艺术,直到清代仍在审美和风格中具有连贯性。我个人非常欣赏清朝的篆书家们,他们在风格上反复临摹先前这些规范化的书法作品,又创作性地发展并形成自己的风格,这样的具有特定艺术形态和复合性风格的结构为中国书法作品所特有,在世界艺术中也是特别的。

相对于较古老的篆书、隶书而言,草书、行书和楷书是六朝时期以后出现的,这其中草书是最早的,它是从篆书,特别是隶书中衍生出来的。最初是为了书写的便捷。但很快,一种固有的美学特性使其成为新的字体,它的艺术自由性让它总是出现在非正式官方文书的场合。行书也是源于隶书,但形态更接近于楷书,和草书相比,省略的部分较少,但同样也具有自由发挥的特性。这种飘逸的字体非常适合文人。我在完成对清代篆书的研究后,开始对米芾的行书及草书等书法作品产生了浓厚兴趣。我不仅仅研究他的作品本身,也注重研究他的书法理论。我很钦佩米芾,因为他不仅是一个书法创作家,也是一位杰出的书法理论家。当然,他在山水绘画上也颇有成就。米芾的美学思想是让书法力求超逸、平淡、天真。他注重艺术鉴赏,强调书法的学术性和知识性,并在此基础上创立了个人风格。同时,米芾临摹和研究中国书法作品的传统源泉或最高标准,即晋代以王羲之、王献之为主的、非常有造诣的著名书法家,他对经典作品的解释也很精辟。这些在继承中国传统古典艺术的过程中起了关键的作用,也是后来书法鉴赏的标准。在我看来,非常重要。

您在学习汉学和东亚艺术的过程中,学习的背景非常丰富,包括科隆、波恩、海德堡、巴黎、普林斯顿和哈佛大学,还有台北和东京。您的知识背景的形成和知识体系的构建对更深入地研究东亚艺术有何助益?

雷德侯:现在欧洲、美国等地已在大学中将汉学系和东亚艺术史系完全分开,前者更注重文化、文学和社会等方面,后者则专注于古代艺术品,并且还细分有日本学的专业。但在20世纪60-70年代,没这么细的区分。汉学也就包括中国考古、艺术史等方面。直到现在,尽管德国的大学大多设有汉学专业,但专门的东亚艺术史专业,则主要在柏林自由大学和海德堡大学。

我认为多元的学习背景非常重要,也让我获益颇丰。这个过程不仅仅专于汉学,同时在东亚艺术,包括中国和日本艺术等方面的广泛学习。我在德国最开始学习的是欧洲艺术史和德国文学,我后来在东亚艺术史研究中经常会和欧洲艺术相比较,更容易发现中国艺术的独特性。同时,中国艺术也不是孤立的,和欧洲艺术史有共通性,一些基础的艺术史理论和方法论对于后来东亚艺术史的研究也都适用。

在德国博士毕业后,我去了美国,接触了更多在这一领域的知名学者,了解了前沿的动态。正是美国普林斯顿大学的方闻和岛田修二郎两位教授促成了我研究米芾的动机。当时的中国内地并没有像今天这么国际化,这么方便学习。于是我去了台北,在台北故宫博物院看到很多书画作品,对米芾的研究、翻译等工作也得到了更好的发展。我的中文名字雷德侯就是台北故宫博物院院长蒋复璁先生赠送的。

日本艺术和中国艺术有很多共通性。同时,很多日本学者,如铃木敬先生在中国艺术方面的研究在世界上都很有影响。我在日本的研究工作让我更好地掌握了研究中国艺术的方法。比如我在《万物》中写到的《地狱十王图》章节,正是之前跟随铃木敬先生的研究小组及所做调查的基础上完成的。此外,东京的西川宁教授和京都的中田勇次教授都是研究中国书法的专家,对我在中国书法的研究也很有帮助。特别值得一提的是,我在《万物》中对中国古建筑的研究,特别是古代木塔,在历史中的完好保存非常困难,日本奈良南部的法起寺(始建于1056)和中国的建筑方式一致,又完好地保存有古老的木塔,给了我很好的研究实践机会。他们允许我在塔内的细节处充分拍照,完善了我在中国建筑的研究。此外,我在日本期间也积极学习日本的传统艺术,因为在东亚艺术史研究范畴中,二者是相互关联的,包括韩国的古代艺术,这是一个整体且具有共通性的领域。

日本艺术的学习使我在研究中国艺术中又多了一个积极有益的比较面。很长一段时间,我不仅是中国艺术史的老师,同时也负责日本艺术的教学工作。这些工作后来由更偏向日本艺术研究的特埃德博士(M. Trede)承担。我们鼓励目前在海德堡大学东亚艺术史系学习东亚艺术史的学生,在学习中国艺术的同时,也学习日本艺术,要求他们至少完成一个日本方向的课程及作业。在基础理论的学习中,它们是作为一体的。

您的研究领域涵盖了中国艺术史的各个方面,不仅有书画、青铜、瓷器,还有中国的传统建筑,在建筑史学上也颇有见解。您是如何关注这一领域的?您如何看待中国与欧洲古代建筑的差异?

雷德侯:多领域的比较研究有助于更好的研究。我曾学习欧洲艺术史,在此基础上,我常常会在东亚艺术研究中去比较它们,这有助于我发现它们的不凡之处,也能更好地掌握东亚艺术的一些本质和特性。

欧洲的古代建筑多为石结构,而大量的中国古建筑是土木结构,这在我看来非常有趣。与欧洲屋瓦约100千克/平方米的载重能力相比,东亚建筑中的屋瓦载重非常可观,达到280-400千克/平方米。因此,欧洲的屋顶往往要比亚洲的房屋重得多,中国古代建筑的主体也较西方轻了很多。同时,在建筑过程中,中国人没有钉子,仅仅是用榫卯,这些相比欧洲的石构建筑,充满了不稳定性,却又不可思议地坚韧和牢固。比如建于唐中期的山西五台山佛光寺大殿,能屹立千年而不倒。也正因为如此,我开始特别关注中国古代木构建筑中采用的斗栱和梁柱。也许斗栱在中国人眼中看来习以为常,但在西方人眼中是非常复杂、也颇为奇特的梁柱结构部件。其结构基本由斗、栱、平坊和斜坊组成,这些部件以简单或复杂的方式被组装成一个整体,有助于建筑的柔韧性,达到稳定的效果。这些研究也恰恰体现了我后来在东亚艺术理论上的一个核心思想:即模件系统的构成。

此外,中国建筑中的皇城也很特别。它是中国院落式建筑在城市中的典范,如著名的隋唐长安城那种绝对理性、规矩且对称分布的网格模式,与欧洲古罗马城在七座山头上延展的规划形成了强烈对比。同时,各种店铺、饭馆的分布在这个网格状的平面中井然有序,但却没有欧洲许多城市规划中重要的作为政治及生活所需的公共空间,即大的广场。这些建筑研究,也从另一个角度反映了中国古代艺术模件化体系的运用。

在您的研究中,并不拘泥于书法或绘画等单一的层面,而是涉及青铜、建筑、瓷器等各个方面。您是如何全面开展这些研究的?又如何做到深入的研究?

雷德侯:中国艺术涉及面很广,尽管我最初关注的是书法,但在研究中,对于绘画等其他方面的学习也同时在进行,这是一个学习研究的整体。比如在主持中国“紫禁城的珍宝”展览时,接触到的是种类众多的中国艺术精品。后来和西安合办“长城那方:中国第一个皇帝和他的兵马俑大军”展览时,很好地接触了这些方面。我会去西安做实地考察,深入了解。而《兰与石》的研究则是基于柏林收藏的中国绘画作品。中国艺术是一个整体,每一方面都很有意思,值得深究,同时又有共同的特性。

在后来的教学中,我同时开展了对书法、绘画等各个领域的全面教学工作。而且是以一个综合的角度去看待中国艺术,更容易发现他们的共通性。在研究中,很多艺术是不可以完全孤立、分开的。我曾开设两个学期的高级研讨课(Ober Seminar),主题是天堂(Paradies),主要分析中国墓葬体系中天堂理念的构建,同时也谈及东亚的盆景和博山炉等艺术品。在这个课程中,学生的研究主题从殷墟玉器、秦兵马俑、汉代的金缕玉衣、唐代的壁画等,各有重点,去共同讨论发现中国古人追求的那个理想世界。在我看来这是非常重要的。

《万物》一书是您对中国艺术研究的重要的集大成者。在这本书中,您从青铜器、文字、绘画、建筑、瓷器、漆器、丝绸等各个方面,探讨中国艺术中的模件化和规模化生产。最初您是如何产生这一理念并发现这一模件系统的?又是如何通过中国各个领域的艺术去论证这一观念的?

雷德侯:模件体系的设想在很多年前就出现了。我在20世纪60年代曾在巴黎的赛努奇博物馆(Paris Cernuschi Museum)跟随瓦迪姆·叶利塞耶夫先生(Vadime Elisséeff)学习,那里有中国和其他亚洲文物的大量收藏。我非常感谢叶利塞耶夫先生,他当时正在将中国古代青铜器上错综复杂的纹饰界定到一些特定的母题上。他提到在中国的艺术创造中,总会有一些基本要素先被规定出来,然后再组合成一个新的艺术品,他的这个构想启发了我。随后在70年代,我在日本东亚文化中心跟随铃木敬先生作关于《地狱十王图》主题的系列画卷研究,在这些画卷上,同样运用了将一些固定不变的部分再次组合的创作方法。

这种创作方法我在中国艺术的其他领域也陆续有发现。后来在西安兵马俑的合作研究中,我有机会到秦始皇兵马俑博物馆,站在俑坑的那些士兵之间,我再次惊叹两千多年前中国工匠们发明的模件体系,在有限的时间内出色地完成了这一数量众多、宏伟壮观的兵马俑大军。他们在运用模件体系的同时,还注意了细节的不同处理,表现出极富变化的面部和姿态等。

这种创作方式历经千年仍可在中国今天的不同艺术领域看到其痕迹。我在1995年到中国的瓷业重镇江西景德镇考察,在古代作为官窑生产地的景德镇,瓷器产量非常惊人。仅在明代的万历五年,宫廷的预定就有17万件。今天,景德镇每天的陶瓷产量甚至达到了百万件。我在那里看到一些高品质手绘蟋蟀纹装饰的茶杯。画工拥有一个蟋蟀图案模具,他们用此磨具在杯子弧面上先印出蟋蟀的基本轮廓,然后画工便在此基础上自由发挥,画出一只只貌似相像,但又略有差异、有个性美的蟋蟀纹。我当时看了几十个这种纹样的杯子,对着每一只蟋蟀拍照,非常感慨景德镇这种以机械手段成型、手工加工赋予个性艺术发挥、又存在差异的瓷器生产的典型特性。我在《万物》一书中也讨论到哥尔德玛尔森号(Geldermalsen)沉船中瓷器的这些模件系统。然而,即便是在这艘沉船上15万件瓷器中,你也不可能找到两只完全无差异的杯子。这也让我再次看到中国艺术传统中在各个领域都出现并运用的模件系统。

在论及模件化生产体系时,中国古代艺术中也有例外,特别是那些不依赖于分工合作、不是默默无名的工匠,而是特定艺术家个人完成的、具有创造性的作品,比如书法。尽管中国汉字本身的组成也具有模件体系特征,但就书法而言,更在于字体和风格上的创造表现,不是用模件构成的。人们可以临摹,却难以从中分辨出特定或可以互换的部分。唐代僧人怀素的书卷,如《自叙帖》便是这样一件超凡的艺术品。怀素最初在写这幅狂草字帖下笔时,并不能判断这件作品的最后风貌。他在书写过程中,一直在不停地变化笔锋、字形,从而在完成落笔时,达到造化天成的一件个性化作品。不仅狂草,即使是篆书,清代邓石如独特的书写风格和字间平衡都体现出他的作品独一无二的特点,而非模件化体系。这也是中国艺术理论审美价值的核心。即使在绘画过程中运用到模件体系的中国古代画作,积极追求作品的个人风格和独特个性也是那些艺术家,尤其是文人画家的审美抱负。

在德国汉学界,您的地位如此之高,享有盛名,甚至德国总统也曾邀请过您?在海德堡执教期间,您非常受学生爱戴,据闻美国有高校曾邀请您去担任系主任,海德堡大学的学生为此游行,让学校必须留住您,否则德国将失去一位优秀的老师和学者。您如何看待这些事情?为何您最后还是选择留在海德堡?能说说这些经历吗?

雷德侯:汉学的学习让我对中国有了更多的了解和接触。2002年,中国的江泽民主席访问德国期间,德国联邦总统约翰内斯·劳(Johannes Rau)在他的总统官邸(Schloss Bellevue)宴请,我获邀参加。两国领导人在交谈中一直有人员逐字翻译。记得每个人都可以在自己的座位前看到餐桌上摆放的歌德诗句,主要内容是描述并赞美这个美好的夜晚等。翻译也将其翻译成中文,这些都做了准备。江泽民主席听后,马上说中国也有很多诗,他特别提到杜甫的诗。然而现场没有翻译在仓促之间能很好地理解、译成准确的德文,十分遗憾。可见跨地区的文化沟通和交流真的非常重要。

我在海德堡有近30年的教学经历,这里的学生非常有思想和能力,很多学生非常优秀,如大英博物馆东亚部主任克拉瑞萨·冯·斯毕博士、(Dr. Clarissa von Spee)、德国东亚博物馆中国部主任赫伯特·布兹博士(Dr.HerbertButz)、法兰克福应用艺术博物馆东亚部主任斯蒂芬·冯·德·舒伦伯格博士(Dr. Stephan von der Schulenburg),还有伦敦大学亚非学院倪德鲁博士(Dr. Lukas Nickel)、海德堡大学日本系主任特埃德博士等众多学生。我非常欣喜,也为他们的工作成就骄傲。我在海德堡工作后,确实收到美国普林斯顿大学的聘书,邀我去那里的东亚艺术史系任系主任并长期工作。这件事学生们很快就知道了,他们在2000年和2001年自发举行了两次游行,希望海德堡大学能留住我,这让我非常感动。

我最终决定留在海德堡,是因为当时我已准备开展中国佛教石经方向的深入研究,普林斯顿大学虽然也支持我的这个项目,但估计只能在这个项目上给出2-3年的时间和支持。而海德堡大学科学院则同意支持我在这个项目上开展15年的工作,2005年还专门帮助我成立了中国佛教石经项目研究中心(Buddhistische Steininschriften in China),这对我来说是极为重要的。当然,我个人也很喜欢海德堡的城市氛围,我可以住在森林附近,清新自然的环境让我能更好地去思考。

您刚才谈到了中国佛教石经项目,这也是您目前最主要的研究方向。您是如何从中国其他艺术研究的视角转到这一领域的?为何会选择这个项目作为您近10年来倾心研究的对象?您认为石经项目在汉学、东亚艺术史领域有怎样的研究地位?

雷德侯:20世纪80年代我在中国考察时接触到佛教石经,这要感谢中国社会科学院罗炤教授的介绍。1986年,罗教授带着我一起参观了北京房山云居寺的石刻佛教大藏经,它们是世界上规模最大的一批石经。从公元616年开始凿刻,延续500余年,刻成了数百万字的佛经典藏,对我来说这非常震撼。后来,我在河北、山东、四川等地陆续接触到更多的摩崖石刻佛经和石窟刻经。当时,山东洪顶山的摩崖刻经在20世纪90年代刚被发现,中国社会科学院的张总教授带我去实地考察,让我看到了山东境内更多的刻经。一些经文分段刻在不同的岩石上,比如在岗山,《楞伽经》的开篇经文分布在30多个地方,有的在岩石上,也有的在悬崖上。这让我更加意识到中国佛教石经的重要性,也再次确定了让世界范围内更多的人去了解并意识到这些物质文化重要性的想法。四川安岳卧佛寺的石窟佛教石经,数量之大也让我震撼。在此期间,北京大学考古系的宿白教授曾和我提及此事,希望能建立一个记录和研究这些佛教石经的合作项目。

当然,我之所以选择中国的佛教石经项目,因为于我而言,它们也是书法,是中国书法的一种特别的表现形式。同时,它们又不仅仅是书法艺术,更是结合了宗教文化(即佛教理论),又包容了中国历史的一种物质文化。人类所创造的艺术表现不再是孤立的、单一的艺术品本身,而是结合了地理知识、中国风水,存在于自然、融合于自然的一种艺术。这是一个综合的、多方面表现的文化和艺术整体。从个人角度来说,我年轻时专注于书画、青铜等艺术研究,现在年龄大了,希望能够做一些更富于精神层面、体现宗教哲学思想的艺术研究。尽管我不是佛教徒,但是我很希望研究这些佛教经文,熟悉其内涵和意义。

佛教在中国最初是一种外来文化,它在中国逐渐本土化,并得到了极大的发展。当然,这是一个非常漫长、复杂的过程。公元6世纪下半叶是中国佛教发展的重要时期,并取得了巨大进步。越来越多的来自印度的佛教经书被中国僧人翻译,并在学习过程中融入了很多与中国当地传统相符的因素,而这些恰恰体现在中国佛教石经的发展上。这些神圣经文中的文字通过艰辛的刻凿工作出现在岩石上,字的高度甚至高达3米。在四川地区,一些石刻经文还常常出现在佛教石窟中。正是这些网状分布的石刻佛经,成为中国古代北方地区重要的文化史组成部分。特别值得注意的是,这些石经是通过刻凿方式嵌入不同的自然空间环境中的,人们有意识地选择地理方位、具体地点、岩石,包括岩刻面。当石经完成后,它们赋予这些原本自然的景观以神圣性质。一旦这些崖面、碑刻宣告为神圣文本的载体,这些陡峭的岩壁、洞窟便成为僧人打禅冥想的场所,并指引信徒朝拜的途径。中国佛教石经在中国文化史上是一个相当博大精深的课题,其重要性在于学术价值很高。我们发现很多佛教石经的经本很老,其中很多资料文献都没有记载。而它的空间关系与书法造诣,也让这项研究变得非常特别。这实在是一个值得为之付出心血、长时间静下心来好好研究的中国艺术领域。

相对于之前您在中国绘画、书法等馆藏艺术品的研究而言,目前的中国佛教石经项目不仅是艺术研究,更结合了考古研究,需要展开更多的实地考察工作。在这项调研中,您是如何在中国开展田野考古、搜集和整理资料的?又是如何开展这项研究的?会和当地的民众交谈吗?他们如何看待您的工作?

雷德侯:和通常所说的考古发掘不同。由于这个项目的田野考古学研究仅仅是对已存在、暴露在岩石上的经文的拍摄和再整理,不对文物本体作任何的改变和扰动,也不涉及挖掘,所以中国政府很支持我们的工作。

我非常高兴能在中国亲自采集、整理佛教石经资料,我和研究中心的其他学者在这些年多次去中国,也爬了不少山,我没觉得很辛苦。相反,我认为这是很好的锻炼,也有助于我的身体健康。当然,最吸引我的是这些佛教石经不仅仅是枯燥单一的石板,它们会在风景秀丽的自然环境中,出现在高耸的山崖峭壁上、洞窟中,甚至隐藏在一些瀑布的后面。其字体不是单一不变的,中间会出现很多异体字,在刻凿过程中的笔画也非常特别、各具特色。石经通常分布在岩石上,字的面积很大,和其他古迹、文物不同,并不容易轻易拍摄和记录,我们经常是一个字一个字地描绘。有时在夜间通过闪光灯才能拍摄到更加清晰的字迹。因此,我们不仅白天去爬山、去看、去描绘、去研究这些石经,还常常在夜间爬山,逐一拍摄石经上的每一个字。有时候大家累极了,就躺在这些石经上,仰面看天休息,这样的感觉很好。由于这些刻凿的石经常裸露在外,被风化的痕迹明显,异体字众多,很多石经已模糊难辨。回到海德堡以后,我们还会运用一些现代技术方法逐字加以辨认比较。有些字在不同的石经或同一经文中会反复出现,比如山东刻经中所有出现的“我”字,铁山《大集经》中有,泰山《金刚经》中有,葛山的《维摩诘所说经(观如来节文)》中也会出现,我们整理比较这些看起来字体相似、却各有特点的“我”字,从而分析存在的不同字形。罗炤教授来海德堡大学客座时,我们还专门开设了一个学期的课程,和海德堡大学的师生一起,对一个重要的篇章《石颂》进行阅读,一起讨论,以求最准确地领悟经文意思,并对里面已模糊不清的字,逐一分析其可能的缺失的部分,以弄清全文。此外,我们还借助仪器对石刻佛经的文字空间结构及比例进行精确测量,通过这些数据对石刻佛经在起源、书法艺术等各方面做更深入的研究。

我们去考察的地方常会有一些中国民众观看,有时他们不明白我们在做什么,有时也会和我们询问交谈。记得在山东邹城市铁山公园考察石经时,我们的工作区域有栏杆保护,一些当地的孩子在栏杆外看了很久,我就过去和他们说话。他们很惊喜我可以说汉语,问了很多问题。我们一起交谈,隔着栏杆握手,我觉得他们非常可爱。比较有意思的是,我们需要描绘北京房山云居寺的平面图。由于习惯了德国精致的工作方式,我们花费了很多天的时间在具体测量工作上。云居寺附近一个天天见面的老婆婆开始是出于好奇,也常来围观,几天以后她终于忍不住问我:“你们到底在干什么啊?”于是我解释说:“这些测绘是为了我们的石经研究,是为了画一个精确的云居寺平面图。”老婆婆摇摇头表示不信,想了想她突然恍然大悟地说:“我知道了,你们一定是要在德国建个一模一样的云居寺。”非常有趣。

您在东亚艺术史研究上作出了突出贡献,并获得了巴尔赞奖。您是如何在东亚艺术史研究领域取得如此重要成果的?又如何建构起研究的学术基础、知识体系的?您的研究在学术史上的意义和价值是什么?目前您的书已有中文版的《万物》、《米芾与中国书法的古典传统》,最近还出版了《中国佛教石经》山东省卷第一册和四川省卷的前两册。您如何看待您的这些研究在中国的影响?

雷德侯:能够获奖我非常高兴。因为这是一个包涵自然科学及人文社会科学等各个领域的奖项,作为东亚艺术史研究的学者,这个奖对我是一个很大的荣誉,也是对我之前工作的肯定。我得到了很多奖金,其中的一半我都用在了中国佛教石经项目研究中心。这为我近10年的佛教石经研究提供了很好的帮助。能在东亚艺术史领域做出些成绩,很大程度上得益于我之前在各地博物馆和高校所受的教育和进行的研究。在高中阶段,我就有幸在科隆东亚博物馆馆长史拜斯先生指导下学习和接触博物馆的中国文物,这是很好的开端。随后,我在青年阶段,在巴黎以收藏中国文物为主的赛努奇博物馆跟随瓦迪姆·叶利塞耶夫先生学习。不同博物馆的藏品范围不同,这更加扩大了我的视角,对东亚艺术接触、了解得也更全面,并在很多方面形成了一些积极、有益、重要的设想。因此,我在大学开始正式学习东亚艺术史之前,东亚艺术的一些知识基础已经建立起来了。随后在海德堡大学的学习,尤其是博士期间在系主任谢凯教授(D. Seckel)的指导下开始系统学习,完善了这一领域的知识体系和研究方法。《清代的篆书》是我博士阶段的研究成果,除了对篆书作品的分析,书法和书法史的一些本源问题、风格、派别和师承等概念,也更清晰和明确了。这为我接下来在米芾书法的研究提供了一些模式。

此后在美国、英国、日本的更多研究经历,让我更好地在这一领域开展了深入研究。众所周知,普林斯顿大学的中国书法收藏和研究都是世界领先的,他们的书法收藏以及方闻教授和岛田修二郎教授的指引,都有助于我在米芾书法研究上做出一些成绩。同时,在我的教育背景中,经常强调的是不要轻信固有的理论,要自己不停地思考并重新判断,这也促成了我后来的研究。

我很高兴有机会让更多的中国学者了解我的研究,并和我展开具体的探讨。在中国翻译出版的有我的两本书,即《米芾与中国书法的古典传统》和《万物》。《米芾》一书是我对中国书法的又一个阶段性总结。米芾不仅是一个书法家,也是一个鉴赏家,他的鉴赏为宋以来的书法建立了标准。因此,在这本书中以米芾为中心,是对古典传统的横断面研究,明晰中国书法是如何继承传统这个重要问题的。我的研究方法和视角与中国学者的差异性也许可以带给他们对中国书法研究的再思考。2005年以来,《万物》在中国已再版多次,很多中国学者和我见面时都会提起这本书,谈及我在书中的阐述和中国传统美术史论书籍的关注点、分析方法和研究上的不同。我非常高兴中国学者对我的研究的关注。

2014年9月,我们的《中国佛教石经》系列书籍已开始陆续问世。这次我们以中英双语形式同时在中国、美国出版。本书不仅详细描述了中国佛经的分布、保存现状,也分析到其涉及的历史、宗教、政治及艺术内涵。首批出版的三卷在美国初版印数为6000册,在中国是3万册。这意味着将有这么多的中国学者来看、来关注这个系列的书籍。同时,此前中国在这一领域的研究整理工作相对匮乏,这次是和中国合作,可以说对中国和世界来说,更有意义。

近几十年来,你到过中国很多地方,您也提到,《中国佛教石经》是和中国合作出版的。能具体谈谈您和中国博物馆、高校间的联系与合作吗?

雷德侯:20世纪80年代以来,我在德国策划了多次关于中国艺术的展览,其中很多是和中国的博物馆合作的。比如1985年在柏林举办的“紫禁城的珍宝”,是和北京故宫合作的。1990年我们还和陕西秦始皇兵马俑博物馆合作。在德国多特蒙德还举办了“长城那方:中国第一个皇帝和他的兵马俑大军”展览。

除这些合作展览外,我们和中国的很多博物馆、高校和研究机构都保持着很好的联系与合作。目前我们的工作重点——中国佛教石经研究,就是中德合作研究项目。合作的学术研究机构包括:中国社会科学院、山东省石刻艺术博物馆及西安文物保护研究院、北京大学、北京房山石经与云居寺文化研究中心等,我们共同参与野外考察等工作。我们还和中国美术学院为该项目共同组建了专项研究组。我们还先后邀请山东石刻艺术博物馆的书法家赖非先生、中国社会科学院的张总教授和罗炤教授、山东石刻艺术博物馆的王永波馆长和山东邹城市博物馆的胡新立馆长,以及中国美术学院的范景中教授为海德堡大学客座教授,前来讲学。这些年,一些来自中国北京、陕西、江西、福建等地的访问学者也陆续来海德堡大学访问。在接下来的时间里,我们将继续和中国合作,共同完成《中国佛教石经》四卷、16册的文稿。

作为研究中国艺术史的一名学者,可以和中国的科研机构有更多合作、进行共同研究,对我来说是非常好的机会。2014年,北京故宫博物院聘请我为故宫研究院的顾问,对此我非常高兴。

从世界艺术发展史的角度审视东亚艺术,尤其是中国艺术的地位和价值,以及它的独特性,表现在哪些方面?东亚艺术史的研究对世界艺术史在方法论上的研究有何启示?

雷德侯:中国艺术不是孤立地存在着和发展着的,世界各地的艺术在发展中具有共通性。中国艺术史有着很独特的地方,我一直认为书法是中国艺术的核心和基础,它可以明显地展示书写者的个性,这与欧洲完全不同。在欧洲的艺术发展史中,书写具有一种确定的美,这种标准让很多人都在参照和模仿,书写体系也较为简单。中国在复杂的汉字系统基础上,发展出不同的字体风格,具有多角度、多样化的美,尤其是体现出不同书法家的个性美,这很特别。同时,在世界艺术范畴内,中国书法风格不同寻常的连贯性是无与伦比的,它成为古代中国文人阶层在仕途中的重要一步,这也培育了文人阶层的社会同一性。我们知道,艺术史是社会史中的艺术史,艺术史的研究离不开社会史的背景,这使得书法在研究中具有更为独特的意义。

中国艺术中的瓷器生产对欧洲的影响也很重要。从17世纪初开始,大批贸易船只将成千上万的中国瓷器源源不断地运往欧洲,这种来自景德镇的大批量生产的瓷器被欧洲人所关注。组合式的生产环节图谱,以及法国殷弘绪神父在景德镇所了解到的生产细节被写成信件传到欧洲,这对欧洲17-18世纪工业革命后的现代化大规模生产技术发展具有一定的推动作用。1769年,韦奇伍德(Josiah Wedgwood)在英国建立了欧洲第一条贯彻工厂制度并进行全面分工合作的瓷器生产线,配备熟悉其中某道工序的工人,这种在当时非常革新的方法的设立,正是阅读了法国传教士殷弘绪关于景德镇瓷器生产所写的信件后受到的启发所至。

您认为中德学者在东亚艺术史的研究上有无差别?您对艺术史研究的年轻学者有何叮嘱?对中国高校或博物馆有些什么建议?

雷德侯:中国艺术史的研究现在做得越来越好,我们非常乐于和中国专家合作研究。当然,在研究中,我们对同一研究对象的关注点、视角和具体研究方法可能有所不同。比如在对米芾书法的研究中,中国一些学者可能更偏重于对米芾自己所书写的作品、个人风格、艺术成就的分析,而我更着重于研究他的书法理论,他所生活的社会和政治因素都会被考虑到研究的范畴内。在《万物》一书中,我则偏向于中国艺术史各个领域的综合比较研究,而中国的学者通常是重点研究某一领域,如书画、青铜考古、丝绸研究等。同时我还将中国的文字研究纳入研究范畴中,并成为研究中国艺术史的一个重要出发点。对年轻的学者而言,需要对中国艺术史研究领域不断地反思和再判断,包括一些积极的、有创意的批判性思考。多从不同的背景、不同的角度去分析和看待历史,提出疑问,寻求研究的独到之处,这些在我看来都很重要。

记得在几十年前,我最初到访中国时,中国的博物馆功能还仅仅是对文物的保护和管理。而近些年来,中国的很多博物馆已经在做好文物保管的同时,关注研究工作,同时也积极地与国外文博和学术机构联系,这一点非常好。中国的高校经过这些年的发展也有很大进步,在研究和教学工作中和国外的联系越来越紧密,和很多国外的高校有合作项目,比如我们的佛教石经项目。不仅如此,很多中国艺术史领域的教授也同时担任国外高校的访问学者或客座教授。这些年不断有很多中国学生来德国或其他欧美国家学习东亚艺术史。这些都有助于中国艺术史领域的学者更好地了解在东亚艺术史领域的国际研究现状,把握更多的国际上的中国艺术史的研究方法和研究技术,这些也促进了中国艺术史研究领域的国际化。

我认为当前中国的综合性高校中,尽管美术系和历史系常见,他们也有美术系,也注重现代设计理论课的教学,但是专门的中国艺术史专业好像并没有全面建立起来,很多高校甚至没有设立这一院系或相关专业,这一点我觉得非常遗憾。因为中国艺术史是非常重要的专业,它聚集了中国两千多年的传统文化和艺术精髓,对这部分的专项学习和研究是非常有必要的。即使从事现代创作,或学习西方油画技法的中国当代艺术家,对中国艺术史的学习都非常重要,因为中国艺术家是中国的艺术家,需要在绘画和设计领域珍惜和传承作品中的中国元素。

中国艺术史,不仅对艺术领域,对中国其他的人文和社会科学领域的学习和研究都至关重要。因为中国艺术史不是一个孤立的研究领域,它涉及和反映了中国古代历史、政治、经济、文学、哲学、宗教等各个领域。同时,其他众多领域的研究和学习也都离不开对中国艺术史的认知。

【本文初发表于《南方文物》2015年3期;后收入《穿越古今:海外考古大家访谈》,上海古籍出版社,2020年。澎湃新闻经李水城教授授权刊发。】

还没有评论,来说两句吧...