近现代学人日记与书信是研究的富矿,保留了近现代学术史以及学界如何走到今天的种种痕迹。就中对学人个体成长的记录,更是学术史难得的过程性微观案例。以现代著名音韵学家严学宭(1910-1991,江西分宜人)为例,日记提供了观测其学术声誉崛起及前瞻性学术眼光的必要资料,而书信则为管窥其交游方式提供了有益的参考。严学宭早年毕业于北京大学,师从罗常培(1899-1958)、魏建功(1901-1980)等人,后在中山大学、湖南大学、中南民族学院、华中师范学院、华中工学院等校任教。有关严学宭的生平及学术成就,严氏《八十自述》及其弟子刘宝俊《严学宭评传》(中华书局,2020)有详细的勾勒。不过,这类描绘多是事后明见,是人生与学术的回看。倘回到历史现场,翻阅日记与书信这类有温度的材料,细绎严学宭身上的光辉与瑕疵,则可见一位学者如何从学术跟随走向学术预流。

一、改变学术困境的频繁提问惹恼了老师

早年的严学宭并非默默无闻,抗战前在北京大学就读时,他就出现在胡适(1891-1962)日记中。胡适1937年1月9日日记载:“第一次文科研究所文学部研究生报告。报告者三人:李棪,高庆赐,严学宭。”这一次,严学宭报告的论文是《大徐本说文反切的音系》。除胡适外,聆听报告的尚有傅斯年(1896-1950)、罗常培、唐兰(1902-1979)、马裕藻(1878-1945)、魏建功等人。此期,与严学宭往来密切的还有马衡(1881-1955)等人。如此煊赫的师承,为严学宭的学术生涯提供了有力保障,却不保证未来的成功。事实上,在此后相当长的时间内,严学宭徘徊在江西的中学及大学任教,学术前景堪忧。

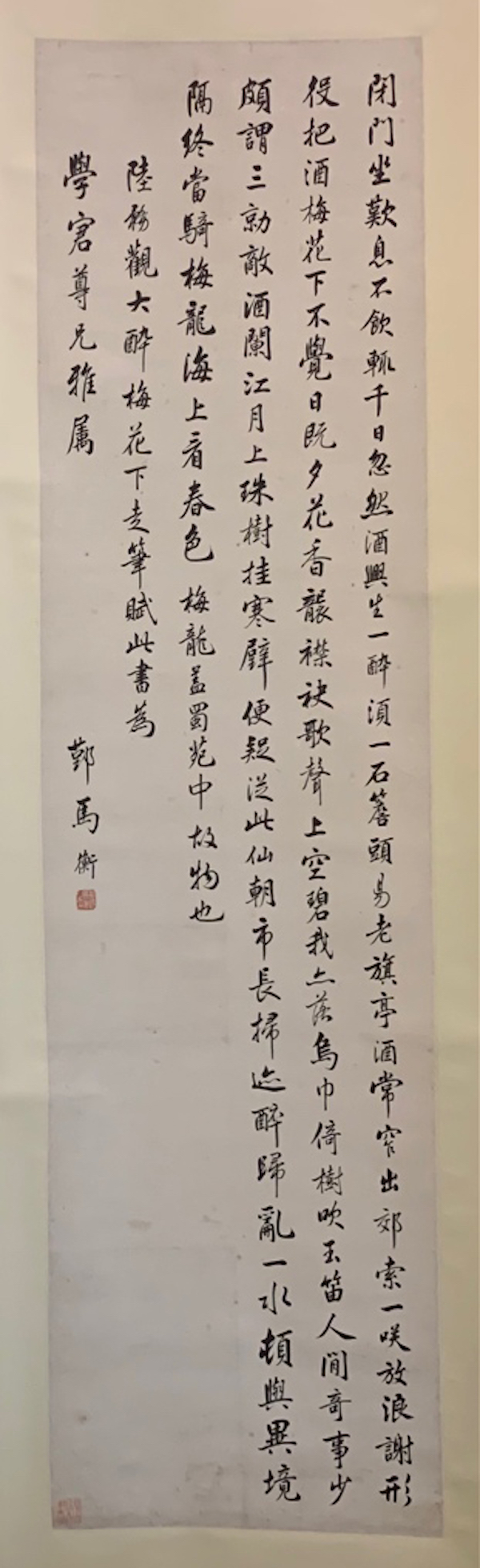

马衡书陆游诗赠严学宭。许习文供图

好在,游荡在学界边缘的严学宭并不气馁,而始终与远方的老师们保持密切联系。他频繁去信请教本师罗常培,以致于罗常培甚至一度拒绝回信。在一封信中,罗常培忍不住发一通牢骚道:“学窘:不是我不答你的信,实在是你所需要的太多,而我又太忙的缘故。你想,在北平的时候,我大大小小共有七个助手,心境是如何的舒适,生活是如何的安定。现在呢,什么事都得自己动手,搜材料,起草,誊清,校对,教书,办公,应酬朋友,训导学生,跑警报,料理日常生活,甚至于洗衣服缝破绽,都得自己去做!这样一来,哪里还有工夫给你们这些渐渐可以独立研究的人去作高等助理员?在一块儿常见面,几分钟,几句话,也许指示你一条明路;写起信来就没那么简单,一来就得半天,请问在昆明现状之下,半天的闲暇,是多么难得?所以希望你原谅我以前,并希望以后再发问时,应该顾虑到我的时间。……好久没写这么长信了,你应该谢谢我!再者以后凡引用师说处都该声明,这是治学的态度。……心恬,三十年三月十五日在新泉镇宝台山北大文科研究所。”这封信的责怪意味很浓,因严学宭的来信颇有些冒犯。首先,严学宭不曾充分考虑罗常培的学术与生活状况,高频度地向老师发问。其次,严学宭所提的问题有些未免过于简单,甚至于把罗常培当“高等助理员”使用。这在老辈学人那里,无疑是不负责任的。与之相类似,程千帆(1913-2000)写信给学生吴代芳也提到:“我有这么一个倒楣脾气,总想留一点事让问者自己去做,希望他们从实践中得到的东西更牢靠一些。……有的同志,自己不大肯动脑筋,却把老头子当类书、字典翻,使人啼笑皆非。”大致与罗常培见解相同。而这,无疑也正是罗常培所不满的。

况且,严学宭还疏忽了学术规范,征引师说而不声明出处,这也令罗常培不快。却由于他们终于是师生,故面对严学宭种种不合理的请求,罗常培起初报以沉默,而终于回了长长的一通信,且一并给严学宭指示了研究方向。此后,严学宭沿着老师指明的道路,很快取得诸多标志性成果。最终,1945年,年仅三十五岁的严学宭就出任中山大学教授。

二、亲密学术关系网的编织

勇于发问、不懈提问,是严学宭在学界立身的根本,而善于建立并发展紧密的学术关系,则是他在学界纵横数十年的又一特殊本领。1945年至1949年间,严学宭在中山大学任教期间,与詹安泰(1902-1967)、钟敬文(1903-2002)、王力(1900-1986)等人都建立了亲密的关系。詹安泰曾书《鹧鸪天》一词相赠。而钟敬文,更因严学宭曾搭救其于囹圄,直至晚年也时有书信往来。

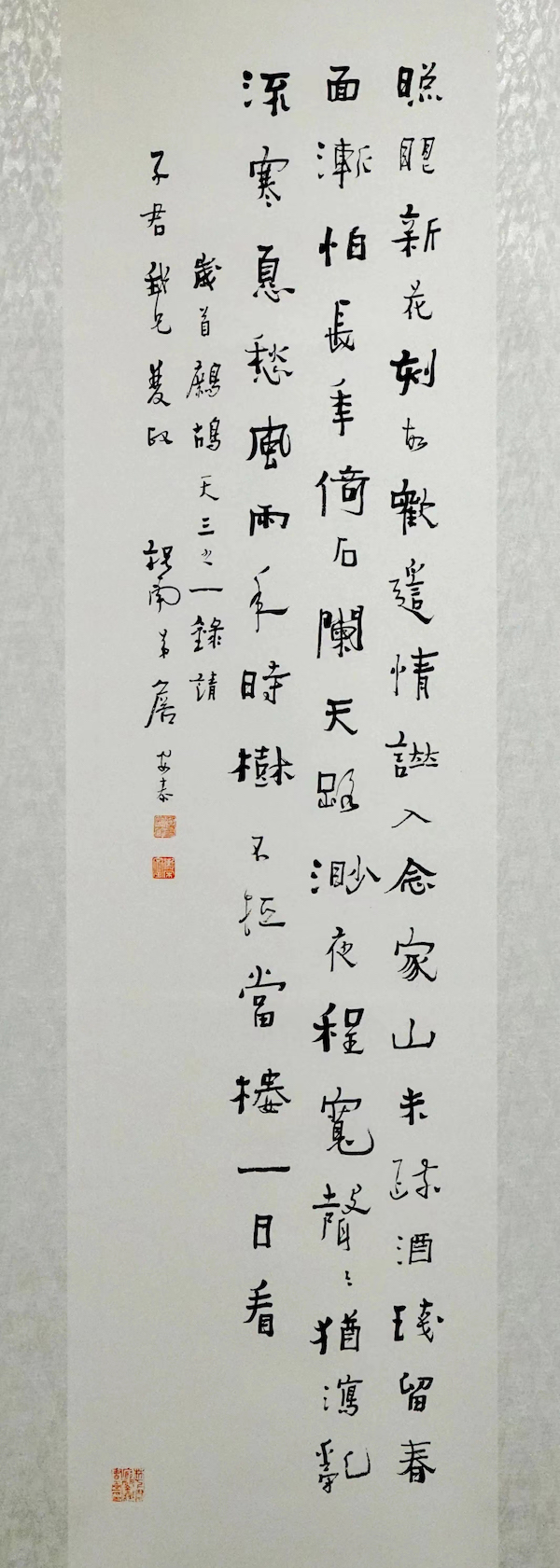

詹安泰赠予严学宭的自书词作,严学宭一直挂在家中墙壁。许习文供图

图中右立老者即严学宭。许习文供图

不过,或许因钟敬文先生太长寿且交游广泛,以致于他的学生们也弄不清楚严学宭究竟是谁。2018年出版的《钟敬文全集》第十四卷《学术书信卷》中,收录了严学宭致钟敬文两通信,只是释文中的严学宭都错成“严学宸”,末附《钟敬文往来书信主要学者简介》也不见“严学宭/严学宸”的踪影。抛开这些疏误来说,这两封信对揭示严学宭与钟敬文的交往颇有价值。其中一封唁函,是严学宭哀悼钟敬文夫人陈秋帆(1909-1984)逝世的,写于1984年6月16日,信中提及“我跟您们两位心情相随达四十年”,可见自1945年在中山大学相交以来,两家人数十年来交情不减。

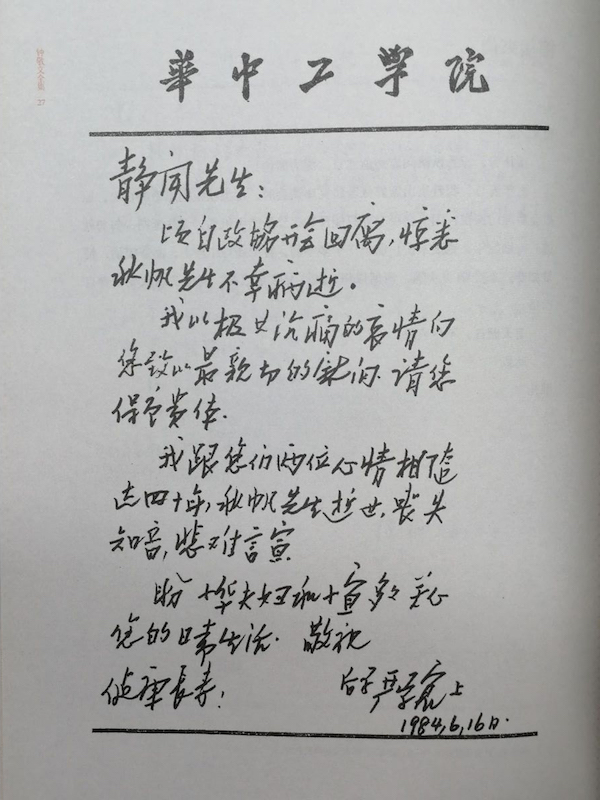

严学宭1984年致钟敬文信

此后两人续有交往,不过来自书信的证据今已难觅,今所见两人交往最后一封信或在1989年。其时严学宭儿子在北京拜访钟敬文,获悉钟敬文当年五月有广西讲学计划。严学宭听闻后,当即决定邀请钟敬文来武汉,到华中理工大学讲座,并游览黄鹤楼。不过,或因时局变化,钟敬文最终未能成行。另外,严学宭还告知钟敬文自己正在写作《中国文化史研究导论》,并引用了钟敬文“文化分层理论”,撰成《中国汉族上层学术文化的主旋律》等文章。

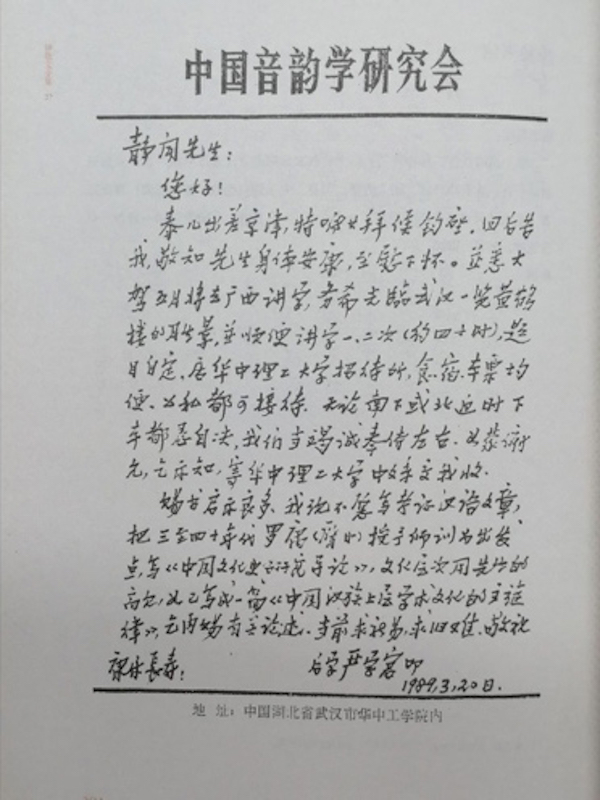

严学宭1989年致钟敬文信

在信件末尾,严学宭特别指出:“乞再赐有关论述,当前求新易,求旧难。”这一判断充分显示严学宭敏锐的学术嗅觉。在八十年代大谈新理论、新方法之际,原本时常趋新的严学宭转而关注中国传统文化,且连续写了《广韵导读》等专著。由此可知严学宭虽研究旧文化,却并不从旧,而始终以新的学术眼光审视旧文化。他注意到八十年代钟敬文重提的“民间文化”概念即是一例。他对陈独秀(1879-1942)《小学识字教本》的珍视,同样是敏锐学术眼光的体现。

陈独秀在1940年代撰成《小学识字教本》之后,国立编译馆油印50册,其中一册交给其挚友、中山大学校长王星拱(1888-1949),1946年,王氏将此书借与严学宭,严学宭“击节讽诵,爱不忍释”,当即抄录一份,珍护有年。改革开放后,严学宭积极谋划此书的再版,在他的促成下,巴蜀书社终于在1995年重印此书。

严学宭对学问的认可及其趋新的精神,使他往往能有所斩获,从而与学界前沿人物保持密切联系。而他善于编织学术交游网络,还在于他总是虚心求教,真诚地对待他所认可的学术前辈。由于这样的缘故,他总能收获许多前辈的关心。在严学宭任教中山大学期间,杨树达(1887-1956)于1948年从长沙移砚广州,两人很快建立密切联系。杨树达1948年4月23日日记云:“饭后出席中文研究会欢迎会。王了一、严子君、吴辛旨皆于余为过誉之辞。”这是严学宭对杨树达由衷的称誉。在钦慕的前辈面前,严学宭总是十分坦诚,以致于和杨树达杂谈,甚至于“极言骆鸿凯之不德”(杨树达1948年5月14日日记)。这种由衷的倾慕及赤忱的热络,很快打动了杨树达。杨树达1948年5月19日日记载,“严学宭来,余以讲义四种赠之(《古文字研究》《语源学附録一至十六》《铜器铭文甲》《铜器铭文研究》)。严君精读余所著书,倾服甚至,屡示求教之意,至恳挚,故以讲义附付之也。”倘或我们明了严学宭求教乃师罗常培的不厌其烦,便可以想见他在中山大学积极从杨树达问学的场景了。而晚年的杨树达恰恰对他人的称许比较在意,故两人年辈相差颇大,却至于一见如故,情好日密。

事实上,在中山大学其间,严学宭已成为杨树达不可或缺的信息源。如杨树达1948年3月24日日记云:“晨,严学宭来,言邱大年之子由北平来,言北平纪律甚佳,学校大都一切如故,但言论不大自由耳。”1948年4月14日日记云:“晚,严学宭来谈,云闻之在香港友人郭沫若读余《叔夷钟》《曾侯簠》两跋,皆表示佩服之意。郭曾贻书于余,略不及此,以余论金文于渠有微词,故虽▢叔之释,渠仍示不满。此君虽从事学问,仍不免政客习气也。”从杨树达日记所载各类言谈看,严学宭对杨树达颇为尊敬,且很快获得杨树达的信任,两人谈话时常触及时局与学术的敏感话题。

当杨树达离开中山大学之后,有关中山大学情况及遗留事务,他也一并交由严学宭处理。如杨树达1948年7月14日日记云:“戒甫入城,从其家人得严学宭来书,读之,得知中大情状。”同年9月7日日记云:“复作信数事与学宭,请其留意女仆家具。”这表明,杨树达把离开中大以后的杂事都委托给严学宭办理了。或正由于杨树达的关系,严学宭在1949年甚至被湖南大学文学院聘为教授。据《国立湖南大学教员名册(一九四九年)》记载,本年严学宭被新聘为湖南大学教授,月薪600斤大米(因彼时通货膨胀严重,教职工工资只好以大米计算)。此时,同在湖南大学任教的杨树达、谭戒甫等著名教授的月薪是640斤大米,而马宗霍、谭丕模等知名教授的月薪也是600斤大米,而新文学作家王西彦(1914-1999)的月薪只有520斤大米。由此可知湖南大学对严学宭的器重。不过严学宭是否最终受聘,来湖南大学任教多久,尚未可知。

《国立湖南大学教员名册(一九四九年)》所载严学宭、王西彦等人薪酬信息。图片源自湖南大学档案馆

几年以后,严学宭辗转到中南民族学院任教,偶来长沙,杨树达也极尽地主之谊。杨氏1953年6月24日日记云:“严学宭由武昌来。邀至合作社午饭。饭后小寝。閲《群书跋文》。五时胜利斋访严。”此后数日两人每日都有往来,至6月28日日记云:“谭戒甫约午饭。赴之,宴学宭也。”大概是为严学宭饯行。这一年杨树达已是78岁高龄了,对旧日共事的晚辈仍曲尽礼数,由此不难推想严学宭得杨树达爱护之深。

三、“因时的前瞻”:严学宭的学术构想及其余响

在陈寅恪(1890-1969)提出学者的预流问题之后,学者们对自身境遇及研究位置不免都有些许定位意识。无论是在整个学术史长河中,抑或是在短时期的学术前沿中,学者总试图把准自己的位置和前进方向。老实说,学术的预流,太慢了,容易落伍,就要被学界淘汰;太快了,旁人跟不上,曲高和寡,也难以形成较大影响力。在主流学术的“最近发展区”(Zone of Proximal Development)中,捕捉新方向,大概是引领学术前沿的不二法门。学者的预流如此,而学科发展的前瞻策略,也往往有类似的道理。

华中科技大学(原华中工学院)中国语言文学学科作为工科院校办文科的一个典型,与其早期的设计者、华中工学院老校长朱九思(1916-2015)的规划有关。朱原是老革命家,有许多前瞻性的规划,如大量招徕储备人才,制定科学的远景规划等,对二十世纪七八十年代华中工学院的发展起到重要作用。朱九思在将麻省理工学院确立为华中工学院追随和学习的目标后,决定建设中国语言文学学科。正好彼时华中师范学院老领导严学宭即将退休。朱九思将想法告知严学宭,二人长谈之后,一拍即合,严学宭便着手建立华中工学院语言研究所。

1980年代,遇着机会,活跃的学者定然辗转腾挪,使出浑身解数。在严学宭而言,则不仅积极联络各方学者,筹建中国音韵学研究会等,也致力于创办《语言研究》这一学术刊物。通过学会和刊物,不断拓展华中工学院语言研究所与国内外各学术机构及学者的联系。此外,由于严学宭被选为中国音韵学研究会会长,且陆续组织数期音韵学研究班,使新成立的华中工学院语言研究所成为学界不可忽视的一支力量。

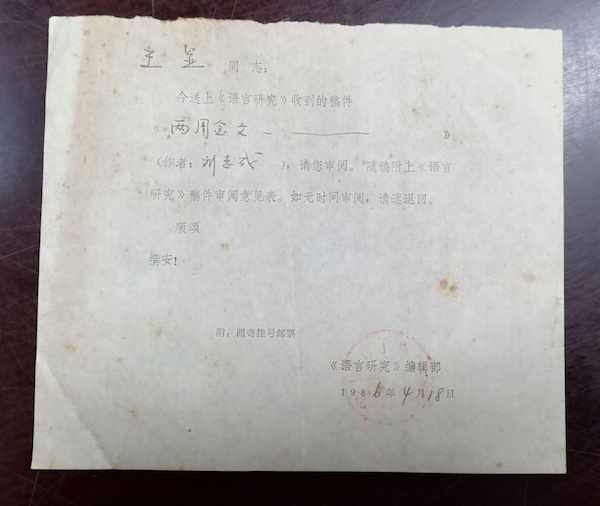

1986年,《语言研究》编辑部函请《中国语文》编辑王显先生审稿。原件藏湖南大学文学院资料室。

严学宭并不满足于研究所的惊艳亮相,他深知对人文学科而言,作为根基的图书文献的积累异常关键。当他从旧日同学吴晓铃(1914-1995)处探听到原北京大学副校长、中文系主任魏建功教授身故后,家属拟出让魏氏旧藏图书时,毅然向朱九思建言购买。这批藏书包括将近1万册线装书,其中相当部分正是语言学文献,这为新生的华中工学院语言研究所的发展奠定了坚实的文献基础。尽管日后这批资料在大多数时候尘封资料室,但一些魏建功细密批校的音韵学等资料,仍然沾溉了不少学者,尽管一些人可能并未明言。

购买大宗学术专藏文献这样的机缘并不总能出现,而日常的文献交流,对一家新生的研究机构而言,显然更为重要。在这方面,严学宭再次展现了强大的活动能力。今存程千帆《闲堂日记》仅有六次提及严学宭,却记载了南京大学中文系与华中工学院一段未遂的合作。程千帆1984年10月23日日记载,“得严学宭函”。1985年1月20日复信严学宭。此后未见两人书信往来,直至1985年8月26日日记云:“鲁国尧来告严学宭要增代表4人。”这些交往大概都是指向1985年,由南京大学、武汉大学、南京师范大学、中国训诂学会、中国音韵学研究会、中国语言学会江苏省分会等六家单位发起的纪念黄侃(1886-1935)诞生一百周年、逝世五十周年纪念会。严学宭致信程千帆,大概是讨论这次会议筹备工作,且积极向组委会提请增加参会代表名额。

1985年10月程千帆抵达武汉参加武汉会场的活动,13日访严学宭未果。16日会议结束。18日程千帆及部分参会的其他代表乘船,顺江而下抵达南京,参加南京会场的活动。在船上,程千帆与严学宭见面,且达成初步合作意向。程千帆1985年10月19日日记云:“和严学宭交谈,约定南大中文系和华中工学院语言研究所合作:(1)交换资料;(2)外国专家来讲学,互通消息;(3)华工已有电脑,并已存储若干信息,可供南大使用(《现代汉语字典》包括在内)。”用时下话语来说,是南京大学中文系与华中工学院语言研究所达成战略合作框架协议,包括文献资源的交换、对外学术交流信息的互通等。根据这份口头协议,可见华中工学院已经开始利用计算机进行典籍数据积累,基础工具书如《现代汉语字典》等率先完成数字化。这为这所院校的中华典籍数字化研究埋下了一粒种子。二十一世纪初,华中科技大学承担国家社科基金重大课题“汉语言文字典籍资料数字化研究”等,完成了《释名疏证补》《尔雅义疏》等典籍的数字化工作,根源当在严学宭的早期规划。

不过,双方的口头协议最终可能并未落地。《闲堂日记》1986年3月31日云,“得严学宭函。”此后未再见有关严学宭的记载。个中原因何在?大约与程千帆不赞同计算机过多介入文学研究的理念有关。张宏生曾注意到程千帆对古籍数据库和计算机介入的关注,认为早在20世纪90年代上半期,程先生对此就有很深入的思考。他说:“师兄张三夕教授一向思维活跃,勇于尝试新生事物,他在1996年就对传统的记诵之学和电脑的关系有过思考,并写信将自己的想法和程先生交流,12月7日,程先生给三夕兄回信说:‘电脑可代替记诵之学,事不尽然。对于用翻书来代替读书的人,自然是如此,如果将古今杰作反复钻研,使其精神命脉,溶于骨髓,则非反复涵润不可。这决不是机器可以代替的。杜甫即使有毫无错误的软盘,也达不到所说的“熟精文选理”的境界。’”(张宏生《〈闲堂书简〉中的程千帆先生》,《文汇学人》2024年2月28日第8版)从《闲堂日记》披露信息看,至少在1985年底,程千帆已经留意到计算机介入古代文学研究的新趋向,但他终高度怀疑新技术的介入。在此,严学宭与程千帆分道扬镳了。而从上世纪末的古籍数字化到今天如火如荼的数字人文研究,古代文学研究在计算机互联网时代的前景仍未明朗。一方面,新技术的辅助作用及部分替代贡献无须否认;另一方面,古代经典作品研究的灵犀一指,迄今看不到人工智能染指的任何可能。

学术理念的分歧与各自坚守,最终令严学宭与程千帆的口头协定宣告流产,而他们沿着各自学术道路前行,也分别留下了令人深思的学术遗产。顺江而下的程千帆在南京大学培育了大批弟子,“把一度式微的南大中文重新带入了一个时代的高点”(陈云松语)。而严学宭则告别曾主政的中南民族学院和华中师范学院,在华中工学院建立中国语言研究所,为这所工科大学埋下了因时代和科技而不断变化的传统文史研究的种子。

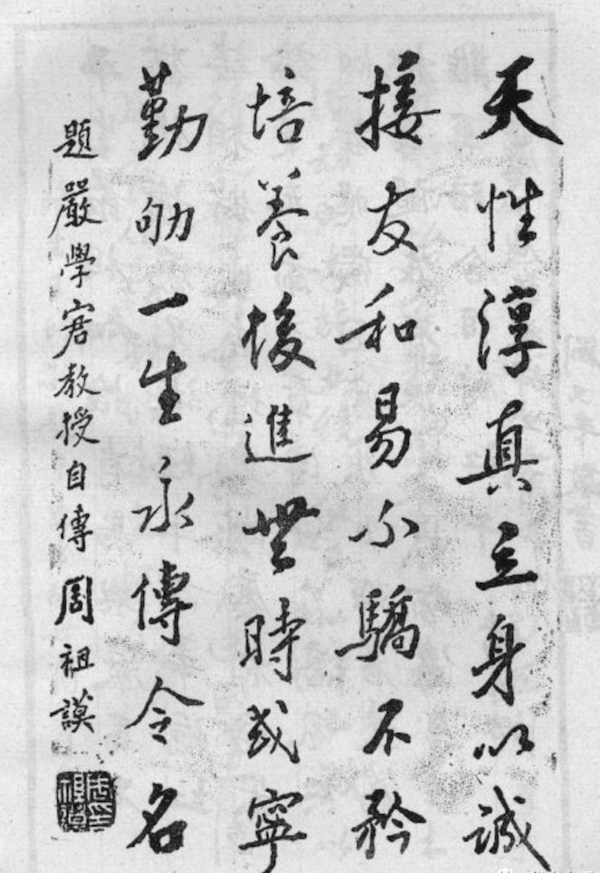

周祖谟题严学宭《八十自述》

几年以后,严学宭决定口述自己一生的学行,这便是后来结集的《八十自述》。此书前有刘又辛、周祖谟等人题词。在引言部分,严学宭说:“我所遭遇的时代,正是中西文化不断相互碰撞,激荡起一代知识分子精神上的苦闷和矛盾。从这书中,读者可以看到,时代促使我怎样以西方文化的朝气和锐气来打掉陈旧文化传统的暮气和惰性,来改造自己的求学方法,又怎样把握、吸收、融会和转化西方文化,来充实自身,发展自身,走出一条开拓的新路。”归根结底,严学宭是一位成长于“五四”时代的知识分子,是常为新的。

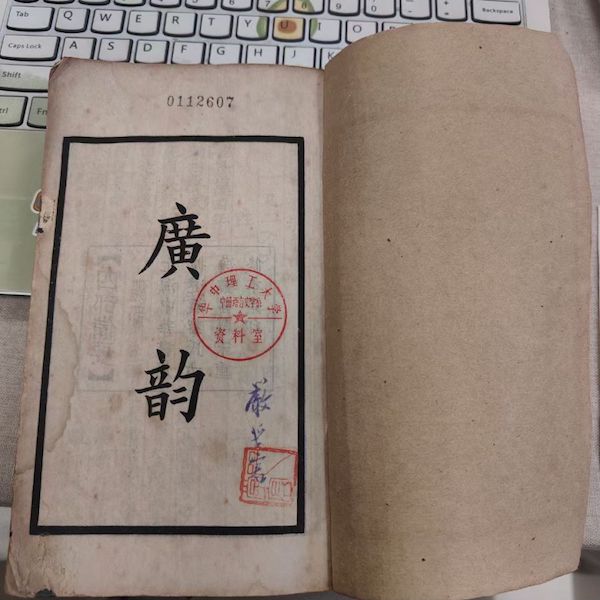

严学宭旧藏《广韵》,今藏华中科技大学人文学院资料室。孙建奇供图

在严学宭身后,最为珍贵的藏书捐献给了他晚年工作的华中理工大学。我曾在华中科技大学中文系资料室,见过他旧藏的《广韵》等书,天头有细密的批校。我也见过中国社科院荣誉学部委员邵荣芬(1922-2015)给他写的信,不过所谈俱是家庭琐事。可见,严学宭并未来得及整理旧日书稿和藏书,即匆匆离世。绝大的愿力及不懈的奋斗,未必均能在身前挣得应有的成绩。至于今天,严学宭的学术地位及影响更是十分微弱。而大多数学人一生的收获,更不如严学宭,何以他们还在孜孜不倦如西西弗斯般前行呢?或如严学宭先祖严嵩(1480-1567)所言,“遥知驿路经行处,多在春山万木中”。学海的行役虽苦,而毕竟有春山,有万木,有会心一乐的春光。他们贪恋的是那一点点春光吧。借助日记和书信,我们部分地还原了严学宭的学术旅程及学术理想的细部,由此也不能不引发一点思考:如严学宭一般,在悲喜交集的大时代,不懈地提问,充满激情地工作,这种类似儒家的进取方式,难道都是无意义的“内卷”?

(本文承翟新明、马志立、唐志远、孙建奇、薛欣琳等人帮忙指正,谨致谢忱。)

还没有评论,来说两句吧...