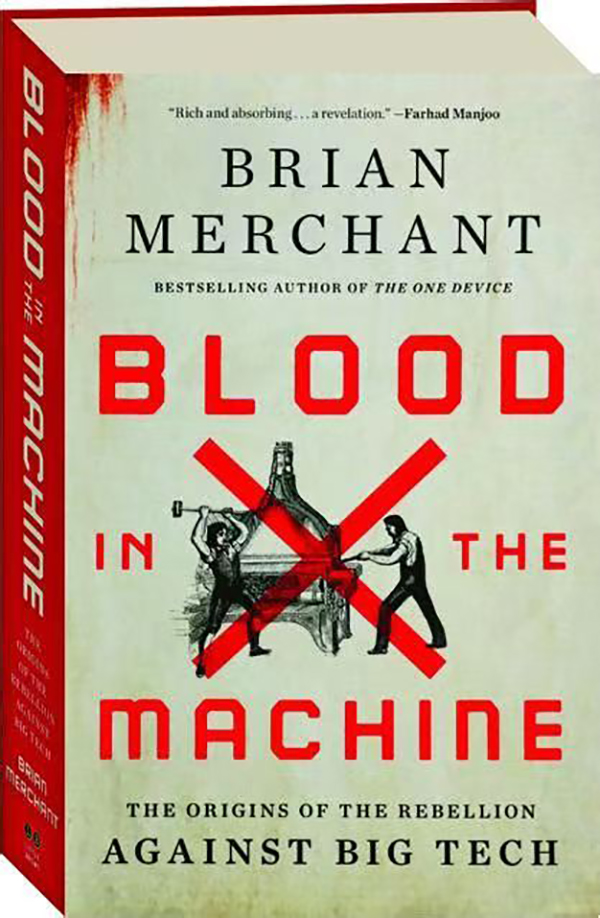

Blood in the Machine: The Origins of the Rebellion Against Big Tech, Brain Merchant, Little, Brown and Company, September 2023, 496 PP

Dall-e为我作画,Suno为我谱曲,Sora为我生成电影,DeepL负责外文翻译,Autopilot替我开车,ChatGPT陪我聊天……AI时代的乐天派们,可以畅想一个消费型的AI未来。但忧患派们看到的却是一个更要紧的问题:谁来给我发工资?上述AI技术的全面应用,会让我下岗失业吗?

《洛杉矶时报》的专栏作家布莱恩·莫钦(Brain Merchant)无疑属于忧患派。2023年,莫钦出版了《机器中的血》(Blood in the Machine: The Origins of the Rebellion Against Big Tech)一书。作者想要回答的是如何应对“AI失业”这个迫在眉睫的现时代问题,眼光却投向了历史深处,怀着以史为鉴的初衷,莫钦全面回顾了爆发于十九世纪初英格兰的卢德运动。在作者看来,卢德运动是第一次人类工作被技术大规模取代浪潮下的产物。书名“机器中的血”象征的就是卢德运动——一场由机器的引入而导致的流血冲突。作者认为,尽管那场运动发生在两个世纪以前,但其中所包含的张力仍左右着今天的技术发展与劳工就业,因为我们的经济组织方式以及技术引入社会的模式,并没有发生根本的转变,AI技术究竟将如何塑造人类的未来,在许多方面仍取决于对这场运动及其遗产的认知。

近人创作的卢德运动漫画

1811年至1813年期间,英格兰手工纺织工人发起的捣毁纺织机器的运动,便是著名的“卢德运动”。它主要发生在兰开郡、约克郡和诺丁汉郡等纺织工厂聚集地。卢德运动影响深远,自十九世纪始,以它为对象的著述便已出现。较早的研究以口述史为主,有史学家弗兰克·皮尔(Frank Peel)的《卢德运动的兴起,宪章派与拔栓者》(The Rising of the Luddites:Chartists and Plug-Drawers,1888),丹尼尔·赛克斯(Daniel F. E. Sykes)的《本·奥比尔口述卢德派:一个约克郡的传说》(Ben o' Bill's the Luddite: A Yorkshire Tale,1899)。二十世纪中也有专门的研究性著作,如乔治·亨蒂(George A. Henty)的《穿越争议:卢德暴动的传说》(Through the Fray: A Tale of the Luddite Riots,1984), 布莱恩·贝利(Brain J. Bailey)的《卢德派的造反》(The Luddite Rebellion,1998)。此外,从工人阶级研究的视角探讨卢德运动意义的也不在少数,如哈蒙德夫妇(John. L. Hammond and Barbara Hammond)的“英国工人三部曲”中的《技术工人:1750-1832年》(The Skilled Labourer: 1750-1832,1920),当然更著名的是E.P·汤普森(Edward. P. Thompson)的《英国工人阶级的形成》(The Making of the English Working Class,1963)。

与这些史学著述不同,《机器中的血》的作者解读卢德运动有自己的目的,即要回答一个问题,当技术应用开始大规模替代人类工作时,我们该如何应对才能避免卢德运动那样激烈的社会冲突?莫钦在书中并不掩饰对卢德运动的同情,同时寻求上述问题答案的迫切,也促使他对运动的方方面面都做了细致和全面的描述。这些内容构成了该书的前五章。在第六章,也是最后一章中,作者回到现实,反思了新机器时代的劳工问题。作者得出结论认为,充分关心那些在“机器换人”浪潮下的失业和失意群体,给予他们必要的经济扶助,是卢德运动给AI时代的历史前鉴。

莫著似乎是受到了织布工艺的启发,叙事手法呈现出经纬交织的节奏和韵律,即以时间发展为经线,涉足卢德运动的众多人物为纬线,人物伴随时间往复出现,先后讲述了运动的重要组织者乔治·梅洛(George Mellor)、运动的辩护者格雷夫纳·汉森(Gravener Henson)、统治者摄政王乔治王子(后来的乔治四世,George IV)、机器工厂主威廉·卡特莱特(William Cartwright)和威廉·霍斯菲尔(William Horsfall)、运动的同情者拜伦勋爵(Lord Byron,诗人拜伦)和作家玛丽·戈德温(Mary Godwin,诗人雪莱的夫人)、童工罗伯特·布林科(Robert Blincoe)等十余个相互交织在一起的故事。

以下,笔者将就莫著所揭示的卢德运动的三个关键事实做一概述,并对此书的核心问题——卢德运动是否可作为AI失业问题的历史前鉴——略作评论。

一、卢德运动等于技术恐惧症?

通常,卢德分子被认为是技术恐惧症(technophobia)的代名词。患上技术恐惧症的人,对新技术具有本能的排斥、拒绝和抵制,对新产品、新技术感到压力、焦虑,并反应过度。因其标签式的破坏机器的行为,卢德运动被认为是技术恐惧症的一种。但通过挖掘史料,莫著认为:把卢德运动理解为技术恐惧症是一种歪曲。书中提到,卢德分子熟悉机器,本身就是技术专家,他们并不憎恨机器,而是憎恨机器被用来作为对付他们的工具。以诺丁汉郡的织袜工为例,一方面他们组织起来捣毁工厂的织袜机,但另一方面,他们也要求工厂主使用一种计量织物中线束密度的机器,后者可以更准确地验证他们工作的质量,而不是任由工厂主随意压低产品的价格。显然,织袜工们并不反对甚至是欢迎使用机器来维护自身的权益。这印证了他们憎恨的并非机器,而是不公平的对待。

破坏机器,只是卢德运动用来和工厂主们展开谈判的“筹码”。事实上,在每次行动前,卢德运动都会给作为袭击目标的工厂寄一封“声讨书”,谴责使用机器替代人工的行为,并敦促其停止,否则将上门砸掉那些“偷工人面包”的机器。显然,这里的关键是害怕失去“面包”,而非专门针对“机器”。莫钦发现,给卢德运动贴上技术恐惧症的标签,最初是发生在镇压卢德运动后进行的法庭审判上。陪审团代表汤普森男爵(Baron Thomson)在有罪指证时认为,卢德分子对机器技术的愚昧无知和短视是暴乱的根源。对汤普森的这一论调,史学家弗兰克·皮尔反讽地写道,“这些工人不明白躺下等死才是他们的责任”。

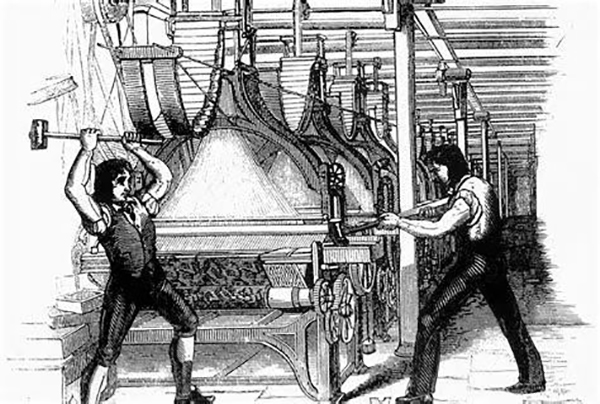

十九世纪时,英国报纸报道卢德运动时的插画

二、卢德运动崇尚暴力?

闯入工厂捣毁机器,是卢德运动的核心特征。不明智地从“破坏物”升级为“攻击人”,是卢德运动走向衰落的重要原因。“暴力”是卢德运动被诟病之处。但作者莫钦认为,卢德运动的暴力倾向并非无来由的天性使然,它是工人们反对被边缘化的最后抗争。

卢德运动的领导者之一乔治·梅洛,是英法拿破仑战争的退伍老兵,早年间学了剪绒的手艺。剪绒是羊毛纺织业的一个工种,它要求一名成年男性熟练运用一副重达六十磅的大剪子进行布匹修整。由于是末端工序,剪绒工活儿的好坏,直接决定了布匹的价值,因此收入不菲,但门槛也高,学徒七年才能出师。不幸的是,退伍回家的梅洛准备重操旧业,却碰上了工厂主们的设备更新潮,用剪毛机来取代原本的手工操作。于是,就业无门的梅洛,不得不向机器“开战”了。

如果说乔治·梅洛面对的是手艺被边缘化的窘境的话,那么格雷夫纳·汉森面对的则是权利被边缘化。汉森也是一名织工,身处失业大潮中的他,希望在法律上捍卫自己的工作权利。他们援引了十七世纪时查理二世时颁布的纺织业保护法,主张工厂应该为学徒提供工作。但当时的首相斯宾塞·珀西瓦尔(Spencer Perceval)并未重视工人的呼吁,更多地偏向了工厂主,听任了失业情况的蔓延。

在双重边缘化趋势的推动下,十九世纪初,英格兰工人的失业率开始快速提升,在诺丁汉市的某个镇上,一年中全镇三万多人有一半因失业而被列入穷人名单,许多无望的织工不得不自杀。由此,也就不难理解,卢德运动诉诸暴力是就业问题恶化的后果。

三、卢德运动波及文学创作?

从十九世纪工厂经济的曲折展开,工人力量初登政治舞台,乃至两次工业革命间的技术传播等视角考察卢德运动,并不新鲜;莫著对卢德运动的详尽还原中,还呈现了运动与英格兰文学传统间的关联。

卢德运动中的“卢德”(Ludd)一词,来自爱德华·卢德(Edward Ludd)的民间故事。相传年轻的卢德是一名织布坊的学徒,由于不堪忍受老板的压榨而出逃,被地方执政官抓获后施以鞭刑,幸存后奋起反抗,砸毁了老板的织机后,遁入舍伍德森林,成了侠盗罗宾汉似的绿林好汉。爱德华·卢德事迹的真伪,已无可考,但工人们借用传说的人气,在“声讨书”中添上了“卢德将军”的落款,却是给传说做了新的演绎。

除了托名于民间故事之外,卢德运动也深深地激发了同时代作家们的创作灵感。诗人拜伦对卢德运动抱有深切同情。成为英国上议院议员后,他在首次演讲中便对主张镇压卢德运动的《织机工作提案》(Frame work bill)表示反对。但拜伦的观点并没有说服其他议员,提案最终通过,规定破坏机器者处死。现实挫败了拜伦的政治抱负,在苦闷中他只能写诗慰藉自我,分别创作了《颂歌:献给织机提案中的工人们》(An Ode:to the Framers of the Frame Bill)、《献给哭泣女士的诗行》( Lines to a Lady Weeping),以及《卢德派之歌》(Song for the Luddites),被后世称为“卢德派三篇”。

同情卢德派的拜伦不是个例。雪莱的史诗《玛布皇后》(Queen Mab)、夏洛特·勃朗特的小说《雪莉》(Shirley)中也有类似的描绘,狄更斯脍炙人口的《雾都孤儿》也是根据纺织厂童工罗伯特·布林科的身世改编而来。而要论作品的现实影响,最具代表性的莫属玛丽·戈德温的《弗兰肯斯坦》(Frankenstein)。被誉为第一本科幻小说的《弗兰肯斯坦》,初稿完成于卢德运动后不久的1816年。在玛丽构思小说时,拜伦和雪莱等友人对时政的议论铺陈了小说的情节构思。这令雪莱夫人笔下的“怪人”与卢德派有着相似之处。怪人想过上正常生活的诉求在屡次被拒后,向造物主弗兰肯斯坦发动了复仇,这象征的就是卢德派们在绝望境遇下的抗争。“我本善良,但苦难让我成了恶魔”,这句怪人口中的自白,活脱脱是卢德派的写照。

在对卢德运动做了细致和精彩的描述后,莫钦在最后一章中回到现实。他认为,自动化和人工智能技术的应用,与两百多年前的纺织机器的应用,具有同样的后果,即令大量的卡车司机、仓库工人等蓝领岗位面临着失业的风险。这一类比促使莫钦提出:卢德运动的现实意义在于为“AI失业”问题提供历史前鉴,即更多地关注机器换人浪潮下的工人群体,并给予他们必要的经济扶助。而这部分支出的来源,可以通过征收AI税或数据税等来筹集。

通过还原卢德运动中工人们的真实处境,来展现技术与社会互动中的复杂张力。在这点上,莫钦的写作令人印象深刻。但卢德运动真的可以成为“AI失业”问题的历史前鉴吗?对此,书评的作者表示存疑。无论从卢德运动的现实演变,还是从“机器换人”的实证经验,似乎并不支持“历史前鉴说”的成立。

1990年,美国心理学家格兰蒂宁(Chellis Glendinning)发表了《新卢德宣言》(Neo-Luddite Manifesto),主张为新技术革命中的受害者和失语者声张权利,就此“新卢德运动”登上舞台。但如果深入分析,会发现此“卢德”已非彼“卢德”。首先,二者关注的问题不同。老卢德派砸毁机器的目的,是维护自己的就业权利,关注的是经济问题。而新卢德派主要反对的是由技术应用引发的环境问题,例如杀虫剂、有毒废弃物和核泄漏造成的环境污染;其次,二者“斗争”的方式也不同。老卢德派诉诸暴力,新卢德派则更为温和,几乎不采用暴力(除了个别如卡钦斯基者外),主要通过学理批判、媒体宣传、集会游行和法律诉讼等方式,来推广“绿色”的生活方式,例如不用电子产品、抵制生物技术、保护动物权利等。

新卢德运动的动员漫画

同样是“卢德主义”,为什么新旧两派会有如此差异?答案在于:不同的时代孕育了不同的问题。站在欧美国家工业化已经完成的二十世纪门槛上,新卢德派们看到的是新的问题,过度工业排放导致环境污染,化石能源消耗引发全球变暖,人类活动扩张令生物多样性衰减,电子产品沉迷导致自我迷失等等。

科技创新配套机制的逐步成熟,也一定程度上削弱了老卢德派极端行动的诱发条件。工业革命以来,人类社会在应对和包容科技应用过程中的负面因素上,发展出了一系列的有益经验,例如科技伦理审查、负责任创新、可持续发展理念、碳排放控制等。这些硬性的制度的或软性的理念,为科技融入社会构筑了减速带和缓冲层,弱化了科技硬着陆带来的反作用力。补充一句,《弗兰肯斯坦》等早期科幻小说,对科技发展、社会责任与人类福祉间张力的描绘和反思,为后世的科技伦理思考开启了先河。就此而言,老卢德派的悲剧也孕育出了积极的后果。莫著所谓“技术引入社会的模式并没有发生根本的转变”,未必尽然。

回到问题的核心,到底AI技术的引入是否会给劳动力市场带来冲击,造成大规模的失业现象呢?由于AI技术自身的发展以及与机器人技术等的协同演进,仍处于初级阶段,下结论为时尚早。但从一些理论研究和实证分析来看,事实可能未必如莫著所言。

2023年8月,Open AI公司、独立研究机构Open Research和宾夕法尼亚大学,联合撰写了一篇专门探讨大语言模型对劳动力市场影响的论文。研究者发现,在大语言模型应用越发普及的前提下,至少百分之八十的美国劳动力职位会受影响。但“受影响”并不就意味着劳动者失业,而是说这一工作职位中的某些任务会改由AI来完成,这些任务的比重是百分之十。显然,百分之十的比重并不会导致雇主决定采用“AI换人”的策略,因为由替换造成的成本很可能会高于保持原样。论文也指出,对百分之十九的美国劳动力职位而言,其工作任务的百分之五十将由AI替代。这类职位被称为“AI高暴露率岗位”。但是出乎意料的是,在一家中国民间智库(城市数据团)对“AI高暴露率岗位”做的追踪调查中发现,在所有规模企业中,上述岗位不仅没有被替代,相应需求反而呈现出较快增长。这一反直觉的现象,预示的似乎是一种人机合作深度展开的趋势。

可能有人会反驳,上述研究只是“AI换人”,并未涉及制造业中的“机器换人”,AI和机器仍有所不同。但一项基于珠三角地区制造业中“机器换人”的研究指出,从“机器换人”到爆发“卢德运动”,并不存在必然,珠三角便是一例。研究者们发现:就国家层面而言,对“技术即进步”的话语塑造,让技术变革在中国语境中获得了广泛的政治合法性,这一定程度上消解了工人对抗机器的心理因素。就企业而言,机器换人有助于缓解劳动力短缺,在工人安置上,通过转岗、保留岗位等柔性处理方式,也可以消除抵触情绪。就工人群体而言,一方面,认同了国家提出的技术即进步的意识形态,另一方面,择业的高流动性、再就业培训的可及性,也有助于提高“机器换人”接受度。这些实证调研得出的结论,值得深思和玩味。

参考文献:

Tyna Eloundou, Sam Manning, Pamela Mishkin, Daniel Rock, GPTs are GPTs: An Early Look at the Labor Market Impact Potential of Large Language Models, arXiv:2303.10130 , [econ.GN], https://arxiv.org/abs/2303.10130;

城市数据团:《中国1639种职业的GPT替代风险分析——5亿条招聘信息中的职业生涯密码:后篇》,腾讯网,https://new.qq.com/rain/a/20230408A035NP00;

邓智平:《技术话语与工人的自主性:人机对抗的合法性消解——基于珠三角地区“机器换人”的实证研究》,《学术论坛》,2019年第5期。

还没有评论,来说两句吧...