2024年9月9日,是中国大陆连续出版时间最久的报纸——新民晚报创刊95周年的纪念日,当日,“林放不老——赵超构手迹暨《延安一月》出版80周年展览”在中国近现代新闻出版博物馆举办,展览通过大量第一手的原版书、手稿、文献、摄影等展现赵超构先生的生平故事、道德文章,也呈现了郭沫若、赵朴初、王蘧常、启功等名人的墨宝。本文为“林放不老”展览的策展人手记,讲述了展览策划前后的往事。

只一分钟,“林放不老”四个字,便跃入脑中。这,大概是我平生起标题最快的一次。

7月初,新民晚报总编辑缪克构跟我说:“95周年报庆,报社要办一个‘赵超构手稿手迹展’,你来做策展人。”我一口答应。

赵超构先生,著名报人、杂文家,新民晚报老社长,笔名林放。他的办报思想,不仅是新民晚报的精神支柱,也是全中国晚报、都市报奉为圭臬的法宝。

新民报,1929年9月9日创刊于南京,至今,95周年。因此,展览的开幕日子,肯定是9月9日。准备时间,只有区区两个月。这,实在是太短了。

今年,恰逢新中国成立75周年,9、10月上海各大展馆几无空档。好在,我十分钟意的中国近现代新闻出版博物馆的领导慨然相助,将常设的音像馆临时让给我们。

展厅敲定,准备工作正式启动。此时,距开展,已不足两个月。

策展人李天扬导览

每个人都觉得,新民晚报办的展,放在新闻出版馆,再合适也不过了。但是谁也没想,后面会有神奇的事情一再发生。两家合办,乃“天作之合”。

先说展览的基础。因为种种原因,新民晚报社的收藏可以说是“片纸无存”。但我也不算是“空空道人”,展览是有“基本盘”的,分四大块:其一,赵超老1991年的“未晚谈”手稿二十余篇,存上海市档案馆;其二,赵超老致孙子信十余通,存赵超构研究者富晓春处;其三,家属捐给家乡文成县博物馆的一批赵超老的生前用品;其四,赵超老的摄影作品。

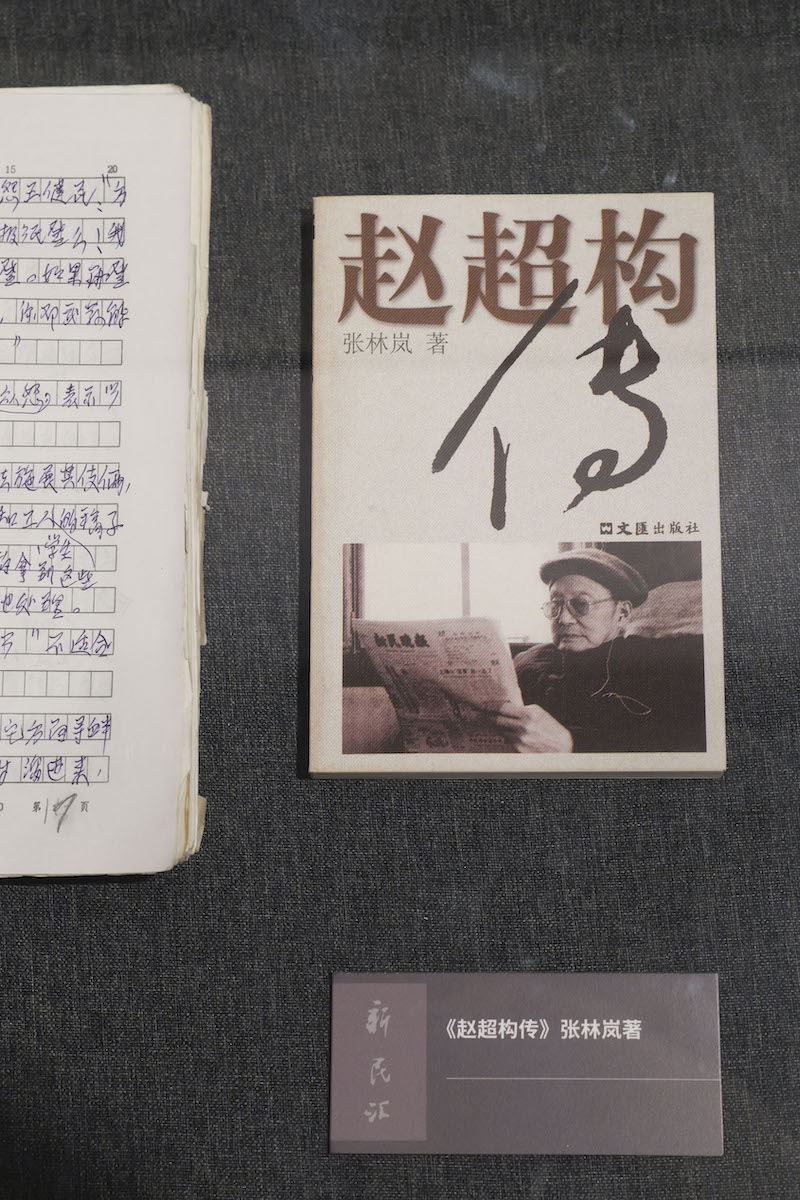

《赵超构传》张林岚著

这样的基本盘,虽然略显单薄,但大致可以构成一个展了。根据这四部分东西,我把展览分成“未晚谈”“尺牍情”“光影间”“百姓家”“新民汇”五个章节,这样的脉络、逻辑,自以为甚好。但我没想到,后来会冒出一个新的章节,并后来居上,在首位,即“延安行”。

故事就从这个章节开始讲起:

为延安的一月

因相关法律规定,档案馆的藏品不能出馆。因此,基本盘里的手稿部分,只能用复制件展出。这是很遗憾的事情。作为博物馆控,我深知,对观众而言,进博物馆想看的,永远是真迹,是文物。于是,我定下了“真迹要超过,甚至要远远超过复制件”的目标。虽然,这不容易。

我拿到的第一件文物,就是《延安一月》。这本书,是赵超构先生的传世名作。从某种意义上说,因为这本书,才有后来的赵超构和新民晚报。这本书,我们常见的是1946年出版的上海版。在新民晚报的报史长廓,在上海电视台拍摄的纪录片《赵超构》里,出现的都是上海版的书影。上海版《延安一月》并不难寻。但我拿到的这件,很珍贵,是赵超老题赠给新民晚报原副总编辑沈毓刚先生的。书,是新民晚报原副总编辑严建平老师提供的。

《延安一月》初版本

很巧,沈先生的后人决定把沈先生收藏,捐赠给中国近现代新闻出版博物馆。而严老师为沈先生编了一本《其佩文存》,新近由文汇出版社出版。沈先生家人觉得,这本《延安一月》跟新民晚报有关,就挑出来,送给了严老师。赵超老在扉页上题:“曩曾保留旧作《延安一月》一册,以作自我解剖之用。久已散失,近又搜得二册,以其一赠毓刚兄留念。 超构 七八年六.廿九日”。到了1978年6月,虽已走出“文革”,但三中全会还未开,改革开放的发令枪还没打响,短短数十字的题词中有鲜明的时代特征。严老师最近在《赵超老与“夜光杯”》一文中提到了这本书,他说:“题签的语境,自然还有着那个年代的特点,但从赠书这一举动来看,赵超老是无愧旧作的。”这样的分析,很贴切。严老师在文章结尾时表示,“在《新民晚报》即将迎来创刊95周年之际,我想把赵超老赠送沈先生的《延安一月》签名本转赠给报社”,并希望“报社的青年人能记得以赵超老为代表的晚报前辈,实现他们的愿景:长江后浪推前浪,一代更比一代强”。

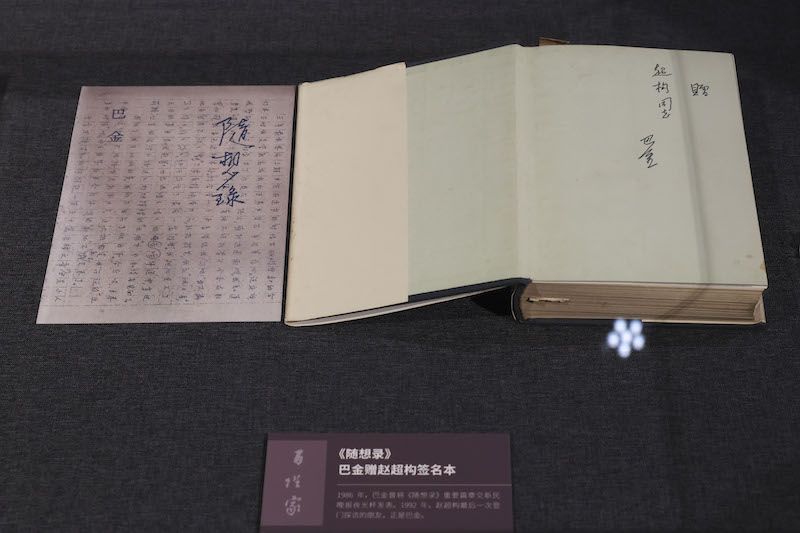

巴金赠赵超构签名本

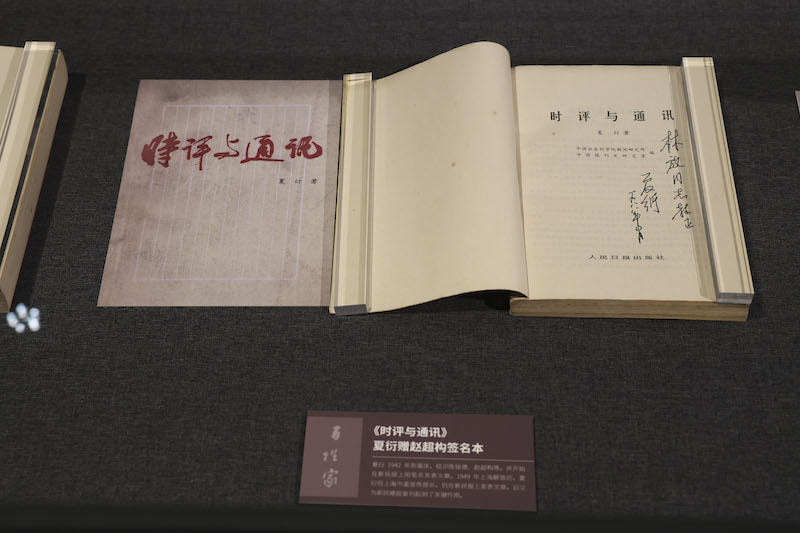

夏衍赠赵超构签名本

柯灵赠赵超构签名本

赵超老说,“搜得二册,以其一赠毓刚兄”,那,“其二”在哪里呢?是送人,还是自存?

为了办这个展,缪克构总编辑、新民晚报总编辑办主任吴强兄和我三人,数次来到吴兴路,拜访赵超老的女婿陈舜胜教授。这里,也是赵超老晚年最后的居所,家里,还有许多他的遗物。陈教授低调、可亲,放手让我们从书架上翻阅赵超老的藏书,我找到了巴金、夏衍、叶圣陶、柯灵、徐铸成、赵家璧、陆诒、公今度等名家题赠赵超老的签名本。我还把赵超老的三大本像册带回报社细细挑选。在一个尘封已久的纸箱子里,我看到一个很旧的信封,打开一看,是两册《延安一月》,一为上海版,一为日文版。原来,这“其二”,赵超老自己珍藏着。

《延安一月》上海版 赵超构藏

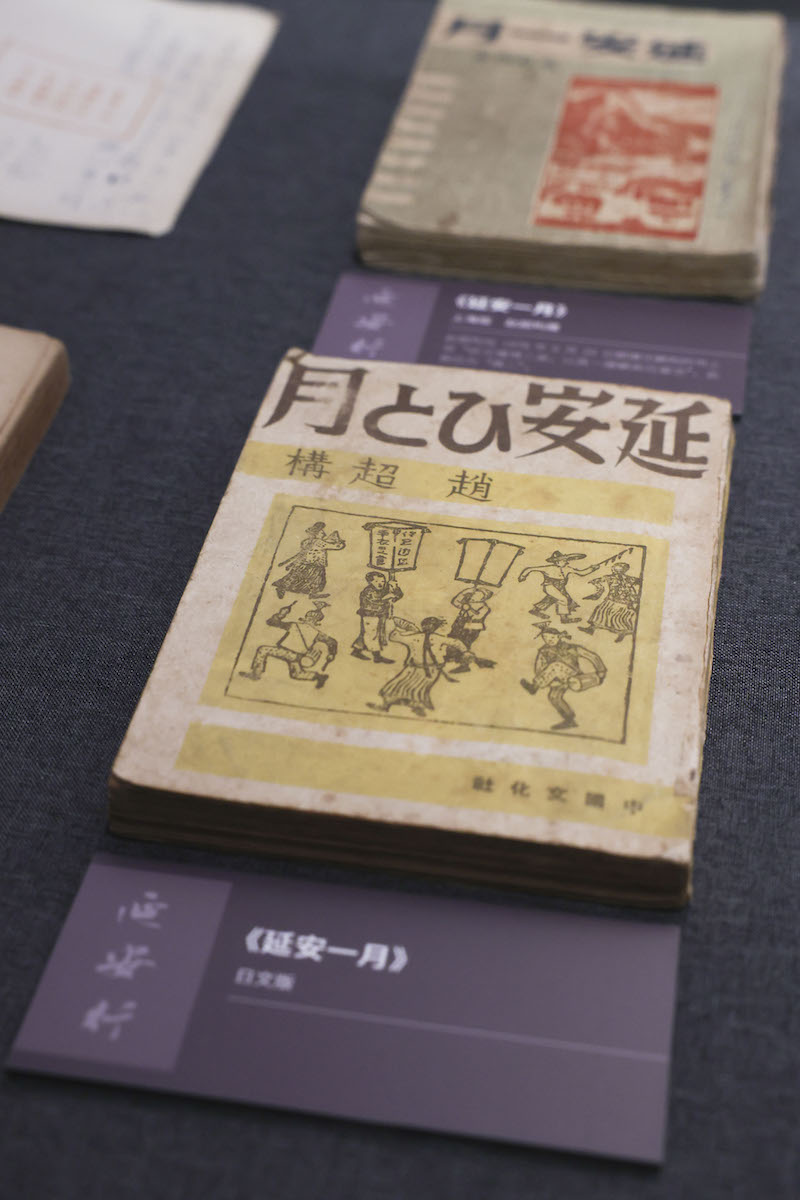

《延安一月》日文版

有了这三本书打底,我不由想到,《延安一月》最早是在重庆出版的。重庆版长什么样呢?我向同事沈琦华兄请教。他的民国版本收藏,在上海是数一数二的。他听了我的问题,一愣神,说,不晓得,我回去寻寻看。过了两天,他真的拿来一本重庆版的《延安一月》。大藏家,名不虚传啊。他还说,我已经考证过了,重庆版印过三次,初版和三版封面一样,二版的封面,把版画放大了。在孔夫子网上,有二版、三版,三版要贵很多,一版没有。孔网上有,就不难,不几天,二版来到报社。就缺初版了。琦华兄向上海图书馆的朋友一打听,他们馆藏里有。我们马上启动借展程序。既然我们集齐了所有《延安一月》的老版本,而今年又是《延安一月》发表和出版80周年,我提出增加“延安行”一章。缪克构总编首肯,又决定将“延安行”作为展览首章,把展览副题由“赵超构手稿手迹展”改为“赵超构手迹暨《延安一月》出版80周年展”。

要单独做一个章节,光有几本书,是不够的。我在赵超老的相册里找到了几张他访问延安的合影。这些合影,多次发表过,在报史长廓里也有,但令我兴奋的是,我在两张照片的背面,发现了赵超老的题字。其一:“44年访问延安 毛主席、朱德总司令接见中外记者团,朱德后面是赵超构”;其二:“1944年访问延安 二排右起第二人为赵超构”。有了珍贵的手迹,眼熟的照片立刻变得不寻常了。

1944年,毛泽东、朱德、周恩来等与中外记者合影,朱德后面为赵超构

还能有什么展品呢?我想到了连载《延安一月》的重庆新民报,它们和《延安一月》初版本一样珍贵。问上图,没有。通过重庆的同行问重庆图书馆,他们倒是有的,但短时间内要把它们借到上海来展出,可能性很小。但我们还是准备去一次重庆,拿不到报纸,拿到报纸的照片也好啊。

在合作办展期间,我和新闻出版馆的馆长赵书雷、副馆长张霞联系很密切。一次在微信聊天中,我跟张霞说了增加“延安行”一章并向上图借展品的事。她说,记得他们馆藏也有《延安一月》的初版本。啊,我十分自责我思路固化,竟然没有想到这一层。我马上问她,有没有1944年连载《延安一月》的重庆新民报?一查,有!啊,不用去重庆了,只要从新闻出版馆库房搬到展厅就可以了。真是“踏破铁鞋无觅处,得来全不费功夫”。

接下来的重要展品的获得,便水到渠成了——

不少业内人士都知道,毛泽东的《沁园春·雪》,1945年首发在新民报晚刊的副刊“西方夜谭”上。编辑是吴祖光。他写了一段著名的按语:“毛润之氏能诗词,似甚少为人知。客有抄得其《沁园春·雪》一词者,风调独绝,文情并茂,而气魄之大,乃不可及。据(毛)氏自称则游戏之作,殊不足青年法,尤不足为外人道也。”这是新民报历史的一个重要篇章。报纸版面的照片,我们早已看熟,但却没人见过报纸的实物。既然馆里有1944年的新民报,自然应该有1945年的。继续请张霞帮忙检索。一查,有!我一面欢喜一面想,如果不是在这里办展,我哪里会知道在这里能找到极其重要的展品啊。

刊《延安一月》新民报

首刊毛泽东《沁园春·雪》新民报

于是乎,三个重庆版《延安一月》集齐,刊登《延安一月》《沁园春·雪》的报纸到场,这些珍贵文物,都将首次公开展出。

一个月的搜寻,“延安行”一章的展品,很是丰盈了。这,堪称是“为延安的一月”。

是垫子,还是毯子?

《林放不老》展,我们请富晓春兄担任学术顾问。富晓春,温州媒体人,跟赵超构的外婆家是同宗远亲。十余年来,他专注于赵超构研究,孜孜以求,成果甚丰,已出版两部专著,第三部专著将出,《赵超构年谱》在编撰之中,已达70余万字,其诚可感,其功可赞。在筹策期间,我俩也一直保持沟通。

加“延安行”一章,当然也要向晓春兄报告。他听了,很是高兴,接着又说:“有一件展品,很好的,可以放到这一章——当年毛泽东送给赵超构一个羊毛垫子,现在在文成县博物馆。”我一听,大喜。马上打电话询问文成县博物馆馆长纪熠明,她说,应该有的。我说要把这件文物增加到借展清单里,并请她把垫子的照片拍给我。

刚刚挂机,就收到了晓春兄发来的关于这个垫子的文章《患难之交》,记叙了一段尘封往事——

1938年,赵超构到重庆加盟新民报后,与老相识许铮一家成了邻居。平时,由许太太安丽云负责照料赵超构的生活,帮他洗衣做饭。赵超构将部分工资交许家充搭伙费。许安夫妇婚后多年未育,领养了许铮哥哥的儿子,名许福官,读小学。赵超构当了许福官的家庭教师,并将他的名字改为许可成。1946年,赵超构前往上海办新民报,离渝前,将访问延安时毛泽东送给中外记者的一块羊毛垫子送给了已是高中生的许可成。许一直珍藏着这个特殊礼物。

富文结尾说,2010年,赵超构诞辰100周年之际。他辗转找到了许可成,当许得知故乡正以各种方式纪念赵超构时,他将赵超构的亲笔信和这块羊毛垫子,捐给赵超构出生地梧溪的“赵超构纪念馆”。

既然垫子捐给了梧溪,为什么在文成县博物馆呢?晓春兄回答说,梧溪的保存条件不够好,所以把垫子存在县博物馆。

富晓春在文章里描绘道:“这条墨绿底色、粗线条方格的羊毛垫子”云云。但我读完文章,在微信上收到纪馆长发来的图片和尺寸,“墨绿”“方格”倒是不错,但这条长2.2米、宽1.5米的东西,应该是一条毯子,而不是一块垫子。

延安赠中外记者的羊毛垫子和毯子

是垫子,还是毯子?我问富晓春,他一听,犹豫了,说,既然实物照片是毯子,那就是毯子吧。我又问,那你为什么会写成垫子呢?是许可成说的,还是另有原因。他,被我问住了。

会不会,富晓春听别人说过延安的垫子?这个人,最可能是赵超老的女儿赵刘芭。富晓春一直叫她“刘芭姐”。可惜,赵刘芭已经逝世多年。我向陈舜胜教授请教,他说记不清了。

这个问题,只得悬着。

过了半个月,陈教授发微信给我说,在书橱里发现一张上海市档案馆的收藏证,编号为“00092”,证书上写:“赵东戡同志:您捐赠的“陕甘宁边区难民纺织厂赠中外记者(赵超构)‘羊毛垫’一件及‘毛泽东、朱德、周恩来与中外记者的合影’照片2张已被我馆收藏。馆长刘南山(签名)2001年4月16日”另外,还有一张交接单,经手人是赵刘芭。赵东戡,赵超构长子,时年76岁,他委托小他20岁的妹妹刘芭来操办捐赠事宜。

“悬案”告破,答案是既有毯子,又有垫子。

这张证书还解答了我的另一个疑问:在赵超构的相册里,有两张访问延安的照片像是翻拍的。原来,原照在市档案馆。

我们请市档案馆的徐未晚馆长找出了这块垫子,并拍了正反面照片。垫子底色为棕色,中间为一劳工推一个轮子,暗红色,上下皆有黄色大字,上书:“中外记者团”,下为:“陕甘宁边区难民纺织厂赠”。收藏证上的品名依据在此。我这个历史爱好者,也是第一次知道,当年边区还有一个“难民纺织厂”。

在展厅里,垫子的照片和毯子一并展出,是观众驻足最多的亮点之一。

大师墨宝的背后

赵超构先生不擅书法,我没见过他写的毛笔字。随着他的手稿手迹越聚越多,真迹远超复制件的目标已达成。但手稿书信等手迹每一页尺幅都很小,如果有几幅大的书画作品来“压压阵”,展陈效果会好很多。入展的作品,必须满足两个条件:一,名头要大;二,要跟赵超老、新民晚报有关,即要符合展览主题。

我第一个想到的,是郭沫若赠赵超构的条幅。这幅字,清晰地出现在一张赵超构在家读书的照片上。可亲的陈教授一口答应借展。这幅字,书于1947年中秋节。文为:“庄子书中,每多警语,如‘为之仁义以矫之,则并与(仁)义而窃之’。往年不甚了了,今阅世渐深,见有窃民主自由者,始知其言之沉痛。唯庄之失乃在沦于失望耳。超构先生嘱书,信笔缀此数语就正 丁亥中秋 郭沫若”。从书法到内容,皆大有可观。

郭沫若赠赵超构条幅

郭沫若赠陈铭德书法

有时候,顺起来,就会好事成双。新民晚报有一批书画作品存于上海报业集团库房,在作品清单里,我竟然发现,还有一幅郭老的书法。这幅字,是给新民晚报创始人陈铭德先生的五十岁生日礼物。陈先生生于1897年,按中国人过虚岁的习惯,可能书于1946年。郭老作了一首诗:“昨夜三斤酒,今朝醉未休。高歌惟远志,中立挽狂流。劫命须澄澈,新民贵自由。魔高庸一丈,更上万层楼。”好一个“新民贵自由”。两幅字,都写到了“自由”二字,反映出当年的郭老为民主、自由而奋斗的信念多么强烈。

有郭老的两幅字压阵,大快。

在存上报集团的作品里,我还选了几幅作品。现择其二介之。

一幅,是漫画泰斗华君武的《奶油电烫》。画着一头石狮子在烫头发。其实,同题的画,华老画过一次。那是1956年1月14日,刊新民报晚刊6版副刊版头条。这是一幅幽默漫画,不料引起一场风波。华老1999年为贺新民晚报70周年报庆重画此画,在石狮子周边写了长跋介绍说:“不想漫画发表后招来不少批评,最厉害的是说此画是污辱妇女云云,报纸掌握稳当,未展开批评,且稿费照发。此事也就过去了。”华老继续分析道:“长期以来,报纸漫画都以对敌斗争为主,谁人上了漫画就是坏蛋。因此画了妇女烫发便成了污辱妇女。”这幅漫画,不只有趣,而且有史料价值,难得。我把这幅画和1956年的版面一同展出。

漫画《奶油电烫》华君武

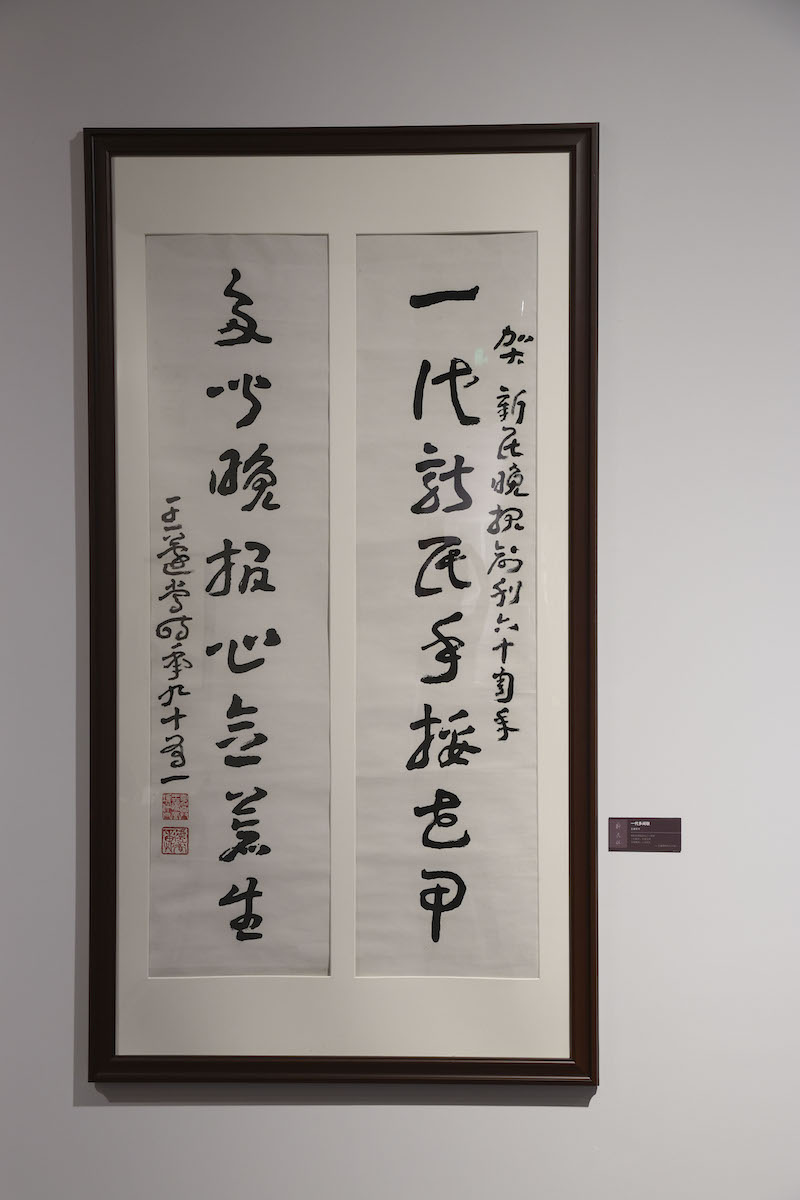

另一件,是王蘧常先生1989年写的贺新民晚报创刊60周年联。3年前,我写过一篇书评,题为《〈蘧草法帖〉的大美与小趣》,文章结尾云:“王先生生前发表的最后一篇文章,亦刊于《新民晚报》,时为1989年9月12日,距离他逝世,仅月余。此文题为《联语偶存》,其中有一联,是祝《新民晚报》创刊六十周年的,联为‘一代新民,手挼花甲;多闻晚报,心念苍生’。作为后辈报人,当铭记‘心念苍生’四字。”当时,我并没有见过这副对联,更没有想到,有一天,这副对联会经我之手,第一次挂到博物馆里公开展出。

王蘧常1989年书贺新民晚报创刊60周年联

我想,只要真的铭记王先生的“心念苍生”,奇妙的缘分就会来到。

“未晚谈”老黄牛是谁画的?

如前所述,本次展览最早的“基本盘”之一,是“未晚谈”手稿。当展览进入最后的设计阶段,我建议将“未晚谈”的老黄牛头花放大于展墙。一个问题突然冒了出来:这头老黄牛是谁画的?

我第一个想到的求助对象,是严建平老师。他从1982年开始,就在副刊部工作,赵超老的许多篇“未晚谈”,是他编发的。不问他问谁?严老师说,也许是克仁画的。徐克仁,新民晚报大才子,能写能画,他在《漫画世界》的封面上几次画过这头牛。我请另一位漫画大家郑辛遥兄在微信上问徐,他说不是他画的,也不知道是谁画的。

陆俨少的书法《满庭芳》与黄永玉画的“未晚谈”老黄牛头花原稿

聪明的严老师从赵超老的文章里找到了线索。1985年1月6日,这头牛首次在新民晚报亮相,赵超老为这个新头花写了一篇《以牛为师》,说:“这是名画家黄永玉的手笔,我从一张贺年卡上移植过来的。”赵超老显然十分喜爱这幅画,从此以后,“未晚谈”头花再未换过。而且,赵超构先生逝世以后,遗体上盖着这头牛,墓碑上刻着这头牛。这已经不是一幅普通的画了,而是一个标志,一种象征。这头牛如此重要,我能不能找到这幅画的下落呢?

好在有万能的互联网,通过“黄永玉”“牛”“赵超构”“贺年卡”等关键词,一篇关键的文章弹眼落睛:《自己做贺年片》。文章说:“我退休前,每年都为三联书店设计印制贺年片,请老前辈写句贺词,或者画几笔,出版社的工作人员也可以用来寄给朋友,寄给他所联系的作家、同行。”然后,作者历数历年的贺卡。有几行字,让我不由瞪大了眼睛:“乙丑年请永玉兄画了头老黄牛。后来赵超构先生用它作为‘未晚谈’的栏头饰画。听说在赵老的遗体上也覆盖着这老黄牛的画。永玉的这张画稿至今我还收藏着。”文章作者是范用。人称“范老板”,有“三多先生”雅号,即“书多、酒多、朋友多”。我一拍脑门。啊!范用!范用!这头牛,会不会也在新闻出版馆啊?!因为范用后人,把他的毕生收藏,都捐到了这里。我赶紧问张霞。她一查,真的在!原来,林放杂文的标志,就在中国近现代新闻出版博物馆啊!我们两家联手合办《林放不老》展,不正是天作之合吗?

找到了原作,我自然会想到再找找看这张贺年卡,时隔39年,想必存世无多。但我相信,仅此一张的原作都找到了,贺卡应该也会现身。

三联书店贺年卡 汪家明藏

我发朋友圈说了“找牛”的故事,《开卷》主编董宁文兄神通广大,先是问了范用的女儿,未果,接着又问了著名出版家汪家明先生。汪先生跟范用先生关系非同一般,范用的好多书就是他编的,《范用:为书籍的一生》是他写的。汪先生果然有这张贺卡,素不相识的他慨然允诺借展。第二天,印着这头牛的贺卡,就来到了我的案头。

9月9日中午,黄永玉先生画的老黄牛终于走出新闻出版馆库房,进入展柜。我激动地拍照片,发了一条朋友圈:“最后一件展品入柜。”

渝版《延安一月》有几个版本?

套用那句用滥的话,叫做“没有最好,只有更好”。这句话,充满鸡汤味,但今天,我感慨道:“没有最后,只有更后。”

我在“策展人手记”里曾写道:“9月9日中午,黄永玉先生画的老黄牛终于走出新闻出版博物馆库房,进入展柜。我激动地拍照片,发了一条朋友圈:‘最后一件展品入柜。’”当时,我怎么也没想到,黄永玉先生的牛,竟然不是“最后”,还有“更后”。

展览现场

先从展期说起,我说过,因恰逢新中国成立75周年,9、10月上海各大展馆几无空档,中国近现代新闻出版博物馆的领导慨然相助,将常设的音像馆临时让给我们做“林放不老”展。同样是因为遇75周年庆,这个展厅,后面有一个相关展览。所以,“林放不老”的展期,原定只有两周,即9月9日至9月22日。作为策展人,颇有些不舍:两周时间,实在是太短了。这么多费尽心力集于一堂的文物,仅14天,就要各奔东西,太可惜了。幸运的是,“林放不老”开展以后,不光是我这个策展人的心头之好,也受到业内外人士、新民晚报读者、新闻出版博物馆观众的好评,感到展期太短人越来越多。在一片惋惜声中,有关方面作出了令我欣喜万分的决定:延展!

9月19日,中国近现代新闻出版博物馆微信公号发布“延展公告”,说,“林放不老——赵超构手迹暨《延安一月》出版80周年展”自9月9日开展以来,深受观众好评,该展将延期至2024年10月30日。从两周延至八周,太令人高兴了。9月21日,《新民晚报》也在头版发布了延展消息。

延展自然是大好事,但也带来一个新的问题,这次展览的展品绝大多数是借来的,这下要跟借展的单位和个人一一打招呼。其中,有一件展品,既珍贵,又特殊,就是《延安一月》的重庆版初版本。这件展品,是本次展览唯一一件专门买了保险的文物,借自上海图书馆。

上图的馆藏文物出借,有着严格的规定,但馆方对“林放不老”展,给予了很大的支持。我们商借《延安一月》初版本,他们是一口答应的,并且借给我们全程展出。这本书,是本次展览的“明星展品”。得知展览延展的好消息后,我们随即跟上图联系,希望能够延长借展日期。上图的同志经研究,22日答复我说,应该问题不大,但要办理一下手续。我们深表感谢,马上跟进相关手续。第二天,即23日中午,上图方面说,按相关规定,上图文物借展最长是一个月。这样一来,到10月上旬,也要归还了。我一想,我们“天作之合”的中国近现代新闻出版博物馆,不也有《延安一月》的初版本的吗?何不按时归还上图的,把新闻出版馆的替上?

开展以后,除周一闭馆日外,我几乎天天泡在展厅。23日也在。我找到张霞副馆长,说了这个情况。馆领导们一致同意,马上布置,从库房调书。

我和张霞来到展厅,等候藏品部的同事取来初版《延安一月》,不料,神奇的事情发生了。

走笔至此,先容我回到我写的“为延安的一月”那一章,我曾写道:“他(沈琦华)还说,我已经考证过了,重庆版印过三版,初版和三版封面一样,二版的封面,把版画放大了。在孔夫子网上,有二、三版,三版要贵很多,一版没有。孔网上有,就不难,不几天,二版来到报社。”当二版、三版摆在我们面前,一个疑问出现了。翻看两个版本的版权页,竟然是矛盾的。二版的版权页上写:“中华民国三十三年十一月初版,中华民国三十四年一月再版”,而三版的版权页则写道:“中华民国三十三年十一月初版,中华民国三十三年十二月再版,中华民国三十四年二月三版”。也就是说,再版时间对不上了。那个封面跟一、三版不一样的再版说,出版于1945年1月,但三版却说,再版于1944年12月。这是为什么呢?是哪个版本出错了呢?这样弄错出版时间的事,按理是不应该发生的啊。不管怎么样,我们先把这个悬案放在一边,就认定重庆版从1944年11月至1945年2月,出过三个版本,我们集齐了。

四个版本《延安一月》首次聚齐

不管是我,还是张霞,都没想到,藏品部同事竟然拿来了两本《延安一月》,一看都是重庆版的样子,只是一本颜色浅,红很淡(上图那本,也淡),一本颜色深,红很正。当两本书放在我面前的一瞬间,我马上想到了那个悬案,急着说:“打开版权页!打开版权页!”一打开,果不其然,淡红那本写:“中华民国三十三年十一月初版”,正红那本写:“中华民国三十三年十一月初版,中华民国三十三年十二月再版”。啊!真的有1944年12月的再版本。原来,《延安一月》竟有两个再版本。

1944年11月初版、1944年12月再版、1945年1月再版、1945年2月三版。过一个月就加印一个版,当年《延安一月》洛阳纸贵,是不难想见的。

为什么会有两个再版?是技术上的失误,第三个版错成再版,第四个版将错就错呢?还是为了应付国民党政府的出版审查,虚晃了一枪?或者另有原因?希望以后有新的证据来解答这个谜团。

当四个版本的重庆版《延安一月》一齐放进展柜时,我由衷地感叹:缘分竟然如此神奇。

刊《延安一月》重庆《新民报》、《延安一月》重庆初版、《延安一月》重庆再版、首发毛泽东《沁园春·雪》重庆《新民报(晚刊)》、黄永玉画“未晚谈”老黄牛头花原稿,5件珍贵文物,因为“林放不老”展,首次走出中国近现代新闻博物馆库房,与观众面对面。

“林放不老”延展了,展期还有一个多月呢。还会有第6件吗?

还没有评论,来说两句吧...