(一)福州乡谈“榕腔”

《山海经》曰:“闽在海中。”这话说对了一半,福建虽然不是中原人印象中孤悬海外的一丸孤岛,但其东面靠海,中古以前北方人前来福建皆自海路,而沿岸一带的不少人,自古迄今也都经由海路漂泊世界……

上个世纪六十年代,著名作家冰心曾披露一首福州方言歌谣:

加里福尼省,就是旧金山。

开矿造铁路,毛人毛相干。

全借我弟兄,死命替伊拼。

伊望恩共背义,

前约都翻声。

……

岸边有木屋,就是唐人监。

华人一到此,就得关进监。

凌辱千百般,在你死共生。

就伤心剥啼哭,也毛乞你做声。

……

北美铁路

冰心来自闽东海滨的长乐。长乐原系福州市之郊县,现在为长乐市。这首1905年前后的歌谣中的“毛”是没有的意思,“共”即和,“伊望恩共背义”,意思是“他忘恩负义”。这里的“伊”(他),是指美国政府。而指责后者忘恩负义的理由是“前约都翻声”(以前所订契约全都反悔),“翻声”是反悔、违背之义,直到现在仍然是福州话中的通俗常言。“在”是管、哪管,“剥”是要的意思,整句话的大意是——华人在美国受尽凌辱,当地政府不管你的死活,当事人伤心时想要啼哭,对方也不允许他们出声。

这首方言歌谣,状摹的是此前一个多世纪在美国卖苦力的福州人之惨状(直到现在,虽然斗换星移,时移势异,但在美国的唐人街上长乐人仍然颇具势力)。

长乐因毗邻省城福州,在传统时代二者关系极为密切,不仅城中的许多人祖籍都出自长乐(如明代著名旅行家谢肇淛虽寓居榕城乌石山下,但其祖上却来自长乐),而且,长乐话与福州话除少数发言稍有轻重之外,其他的基本上是大同小异。

福州话始于何时,不得而知。但《新唐书·宦者列传》记载:“诸道岁进阉儿,号‘私白’,闽岭最多,后皆任事,当时谓闽为中官区薮。”尽管究竟是闽中还是京畿为“中官区薮”,学术界仍有不同见解,但诸道进献的“私白”以“闽岭最多”,则是断无疑义的。中唐顾况曾有《囝一章》诗:

囝生闽方,闽吏得之,乃绝其阳。为臧为获,致金满屋;为髡为钳,如视草木。天道无知,我罹其毒。神道无知,彼受其福。郎罢别囝:吾悔生汝!及汝既生,人劝不举。不从人言,果获是苦。囝别郎罢,心摧血下:隔天绝地,及至黄泉,不得在郎罢前。

闽俗呼子为“囝”,父为“郎罢”,迄至今日仍然如此。《囝一章》写的就是闽吏为朝廷买卖人口、置办阉宦之事。由“郎罢”一词可见,福州话中的一些方言词汇可谓源远流长。

在历史上,福州话时常引发世人的关注。以清代为例,雍正六年(1728年)曾有一份上谕称:皇帝引见大小臣工,凡陈奏履历之时,只有闽、广二省之人说的还是乡音,让人不可通晓。雍正认为,这些人皆是现登仕籍之人,在瞻天仰圣之前,都已经过礼仪培训,但其人在与皇帝的敷奏应对中,仍然多有不可通晓之语。对此,雍正皇帝颇为不满,在他看来,这批人是要前往各省做官,但口音却如此之重,又怎能宣读训谕、审断词讼,将一切清清楚楚地让百姓知晓?官民上下的语言既然不通,必然就需要通过那些胥吏代为沟通,这无疑会滋生出诸多弊端,从而极大地耽误政事。另外,该两省之人方言既不可通晓,不但官员不能深悉下民之情,而且老百姓也不能明白官员的话,于是上下之情扞格不通,极为不便。有鉴于此,他下令在闽、广各地开设“正音书院”,用以训习官音。

尽管当局推行官话一度轰轰烈烈,但效果似乎并不理想。因为当时督抚虽然遵奉上谕,要求下属兴建正音书院,但地方有司却并不认为这是个很重要的问题,他们通常只是虚应故事。时间长了,不少正音书院也就任其隳废,仅存的正音书院也纷纷改课诗文,名存实亡。正音书院之命运,其实反映了以官方强制手段推广官话必然遭致的挫折。

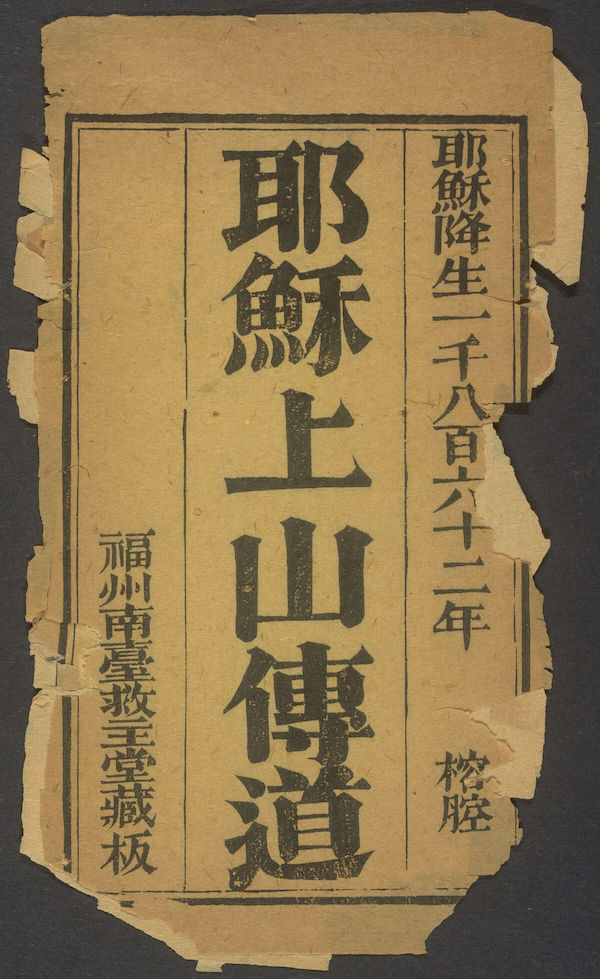

除了雍正以后福建各地曾设正音书院之外,民国初年福州官方亦曾禁演“榕腔”戏曲数十种,但实际效果甚微,街衢巷陌间的福州方言生命力极强,“榕腔”文献源源不断地产生。以往一般认为,“榕腔”一词最早见于光绪时人卓倓的《惜青斋笔记》:“闽人演唱曲本,土音曰榕腔。”其实,从美国哈佛燕京图书馆收藏的“榕腔”文献来看,同治元年(1862年)当地就刊有福州救主堂藏板的《(榕腔)耶稣上山传道》,可见,“榕腔”一词至迟在同治元年就已出现。

清同治元年的《耶稣上山传道:榕腔》

(二)“榕城”与“榕腔”文献

福州别号“榕城”,对此,通常的工具书如《辞源》等都解释说:榕城亦名榕海,“宋治平中于城中遍植榕树,因名”。此一说法之根据出自南宋梁克家《淳熙三山志》的记载:“州产榕木,河堤官廨多植之。治平四年,张郎中伯玉令通衢编户浚沟六尺,外植榕为樾,岁暮不凋。熙宁以来,绿阴满城,行者暑不张盖。”其实,从文字上看,这段记载只是说当时张伯玉曾在今福州城广植榕树,但却并不能得出福州别号“榕城”始于北宋治平年间的结论。而“榕城”之名最早的记载,应见于北宋乐史所著的《太平寰宇记》,该书在记载福州“土产”榕树条中就指出:“其大十围,凌冬不凋,郡城中独盛,故号‘榕城’。”由此可见,福州称为“榕城”当不晚于北宋初年。由于《太平寰宇记》的史料来源主要取材于晚唐五代的地理著作,所以“榕城”之名可能在北宋之前就已经出现。证以《全唐诗》翁承赞诗题叙“甲子岁衔命到家至榕城册封次日闽王降旌旗于新丰市堤饯别”,则福州别号“榕城”当始于晚唐。

清末民初的福州城

由于福州别号“榕城”,福州方言也被称为“榕腔”,而以福州方言撰写的文献亦可统称为“榕腔文献”。上个世纪八十年代中叶出版的清代里人何求所著的乡土小说《闽都别记》书末,附有《榕腔白话文》,其中有《北上》:

一冬倚中举里京,

论教起身,奴心仅苦,

饮食诸凡卖惯。

船车一路惊领,屈福州叫称反天。

山东道风霜将当的起?

身体着自家保削。

多寄几封批信,免的奴日盲挂心。

侬家求功名大代,吃亏跋挟,所为何来?

相公堂切莫去湾,窑姐厝伓佟乱壮。

在南台已经就桶,苏州街闹热,安保伓行!

林林照顾老爷,明年务中转梨,叫太奶赏封加厚。

这是以闺中少妇的口吻,诉说自己对丈夫进京赶考的思念与忧虑。由于近数十年来方言的变迁,上揭文字中的一些通俗常言如今已变得颇为陌生。不过,它的主要内容是说:丈夫一直想中举后进京。说起出门,我心里感觉很苦。丈夫出门饮食如此不习惯,一路上车船劳顿,让在福州的我(想想也)叫苦连天。(特别是)山东道上风霜如何抵挡得住?(良人啊)身体要自家保重!应多寄几封信回来,免得我日夜牵挂。你求功名大事,受苦受累,所为何来?同性恋的相公堂切莫拐进去(玩),妓院也不准乱去。北京的苏州街非常热闹,怎能担保他不去!仆人林林,你要照顾好老爷,明年(我丈夫)如果中了(进士)回来,叫老太太(“太奶”是福州人对官员母亲的尊称)加倍赏赐你。

《榕腔白话文》为“番薯粿先生”林光天所撰。林光天字忠辉,号天如,长乐人,乾隆末年生员,以教馆为业,因其人喜吃番薯粿(即以地瓜粉制成的一种食物)而被人谑称为“番薯粿先生”。类似的《榕腔白话文》,在1949年以前出版的《福建文化》等杂志上颇多披露。而在日常生活中,评话中也有不少榕腔,为普通民众耳熟能详。

(三)“榕腔”之特点及其沟通困境

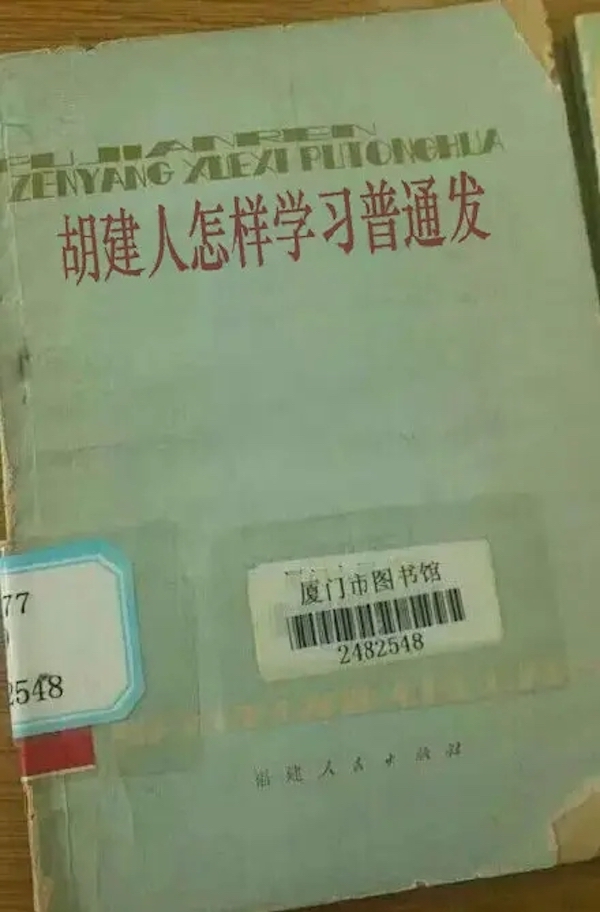

福州话之别具一格,直到当下仍引人瞩目。从前有一句俗话说:“天不怕,地不怕,只怕福州人讲官话。”这是调侃福州人因其自幼习成的“榕腔”,说起官话以及晚近的普通话来自有一种特别的腔调。比如,福州方言中没有“f”音,只有“h”音,因此,“飞机”也就变成了“灰机”,“公费”也就说成“工会”。以前小孩若看见头顶上飞机掠过,往往都会欢呼:“看!灰机灰过来了!”这一点,常会被生活在当地的“二加三”(指说普通话的外地人)所调侃。也正因为如此,心存芥蒂的福州人有时又会矫枉过正,将本来的“h”音读成“f”。例如,历史地理要籍中有一部《方舆胜览》,编者为南宋时代的徽州人祝穆,是理学家朱熹的亲戚。三十多年前在史地所攻读硕士学位,给我们上课的郑老师是福州人,虽然已离乡数十年但仍乡音未改,他一开头便很大声地说:“祝穆是fēizhōu人……”这一幕后来被我的同门师弟笑了好些年,他常常调侃说你们福州话实在可笑!祝穆竟然成了非洲人。前几年疫情期间,“防护服”成了日常的重要物资,但对福州人而言,念这三个字实在是费老劲了,不少人干脆就念成“huánghùhú”。另外,福州人说话不会翘舌,基本上分不清普通话翘舌音zh、ch、sh和舌尖音z、c、s的差别,故将“主力”说成“阻力”,“推迟”说成“推辞”,“商业”说成“桑叶”,“船上”说成了“床上”……类似于此的发言,常让外方人忍俊不禁,所以前几年网上甚至出现过一部伪造的书籍——《胡建人怎样学习普通发》,一看就是从某图书馆馆藏书中,通过PS将“福”改成“胡”,将“话”改成“发”。土生土长的福州人,见此公然篡改讥讽虽说是可忍孰不可忍,但无奈之余也深感此一恶搞的确也是画龙点睛。腾讯视频上还有“007空降大胡州,邦德苦练福州话”的影像,其中,被派往福州执行秘密任务的詹姆斯·邦德(James Bond),曾感叹福州话“那可是世界上最难学的语言之一,仅次于莆田话”。现在,类似于“灰常”(非常)、“虎纠”(福州)之类的说法,甚至也成为网络上的流行词汇。

网上伪造的著作《胡建人怎样学习普通发》

搞笑视频“007空降大胡州,邦德苦练福州话”

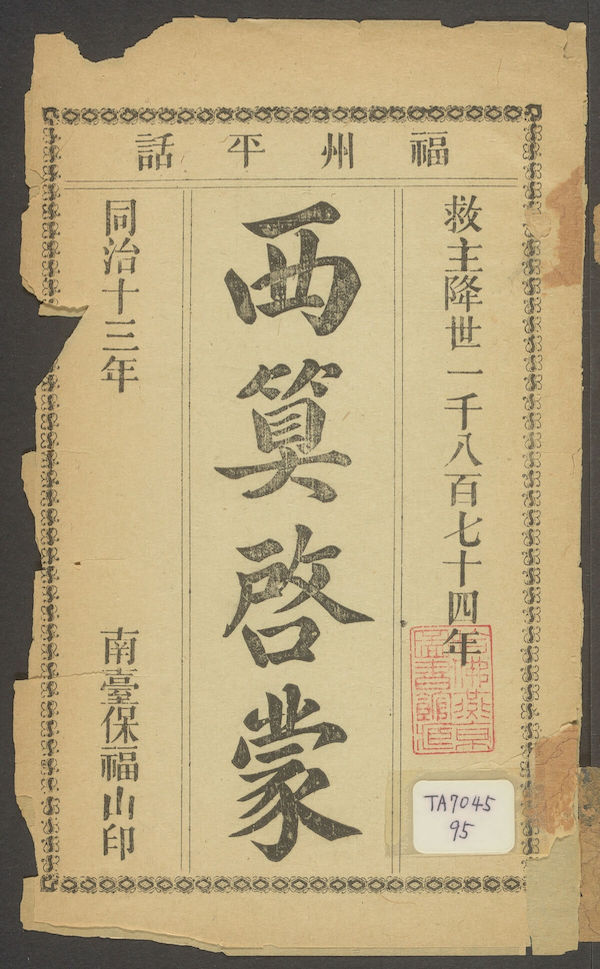

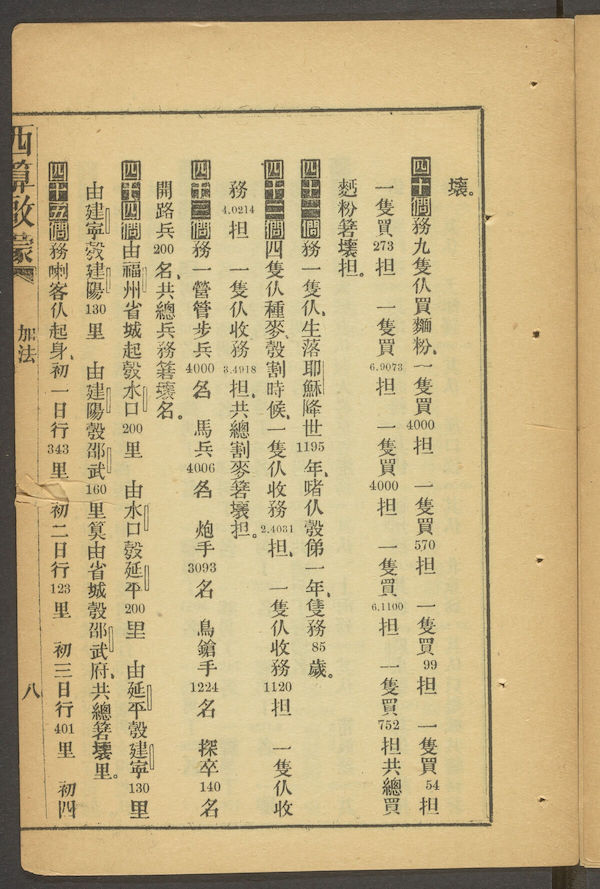

除了发音之外,福州方言之构词法也颇为独特,有不少皆与官话(普通话)不同。如在量词的使用上,普通话用“根”的地方,福州话则用“条”(如一条草、一条线);普通话该用“辆”的场合,福州话则用“架”(如一架出租、一架火车);普通话用“颗”,福州话皆用“粒”(如一粒炸弹、一粒苹果、一粒荔枝等)。甚至人数之前的量词也会用“只”,如晚清传教士所编《(福州平话)西算启蒙》中就有一道算术题:

一只亻人务三只唐晡仔,一只诸娘仔,伊剥死时候,就分家业,伊诸娘仔得银999两,伊三只唐晡仔比诸娘仔都多得银200两,算:一只唐晡仔得箬坏?男女四只亻人,共总得箬坏?

福州话算术课本——《西算启蒙》

《西算启蒙》为美国传教士吴思明(Simeon F. Woodin)译著。吴思明于清朝咸丰年间来到福州,主持美部会福州差会兼任学校主理,他翻译过不少榕腔文献。《西算启蒙》是用福州方言撰写的算术课本。在上揭算术题中,“务”是有,“唐晡仔”系男子(儿子),“诸娘仔”为女子(女儿),“剥”是快的意思,而“箬坏”则是多少。若将前述这段榕腔白话文翻成普通话,意思是:一个人有三个儿子,一个女儿,他快死的时候分割家产,女儿得银九百九十九两,他三个儿子比女儿都多得银二百两,(请)算(一下)一个儿子得多少?男女四个人,总共得多少?

奇怪的量词如果再配上独特的发音,说出来的话大概没人能懂。打个比方,从榕城到北方求学的读书人,若按福州式普通话的表达对周围同学描述:“一只人站在那里,看到几架灰机灰过来,灰得灰常高,扔下好几粒炸弹……”可能自以为普通话讲得还可以,但旁人大概不会明白此人究竟在说些什么。此类沟通上的困境,其实不是当代才有。在日本江户时代,文化三年(1806年,相当于清嘉庆十一年)琉球国王尚灏遣其子尚大烈等前往萨摩藩(今日本鹿儿岛)朝聘,以谢袭封之恩。当时,日本史家成島司直与琉球国的仪卫正郑嘉训、乐正梁光地相见,向后二者咨询琉球的制度风俗。当时,“……萨邸舌人学苏、杭间语,琉人咸作福语,是以问对往复之间,轻重清浊,互相牴牾,问一事及再四,而终不得其实者亦不尠。”琉球人郑嘉训和梁光地二人曾于乾隆年间前往福州,师事当地琉球馆附近的著名私塾先生陈邦光,说得一口流利的“福语”(福州式官话)。而日本萨摩舌人(通事)所学的则是苏、杭一带的官话(亦即南京官话),因受方言的影响,双方虽然号称学的都是中国官话,结果有很多情况下竟难以沟通。对此,一个多世纪之前的著名学者西川如见,在其所撰《华夷通商考》中就曾提道:“福建(福州)话发音同其他地方差异很大,难以相通,同南京话一半可通,一半则不通。”

【日】西川如见:《华夷通商考》,早稻田大学图书馆收藏

(四)现存“榕腔”文献的几种类型

迄今所见的“榕腔”文献,主要有以下三种类型:一是晚清民国时期福州市井流行的读物,如台湾“中研院”的收藏;二是近代传教士出于传教目的所编纂的“榕腔”文献,如美国哈佛燕京图书馆的收藏;三是1980年代“民间文学三集成”中收录的“榕腔”资料。以下分别论述。

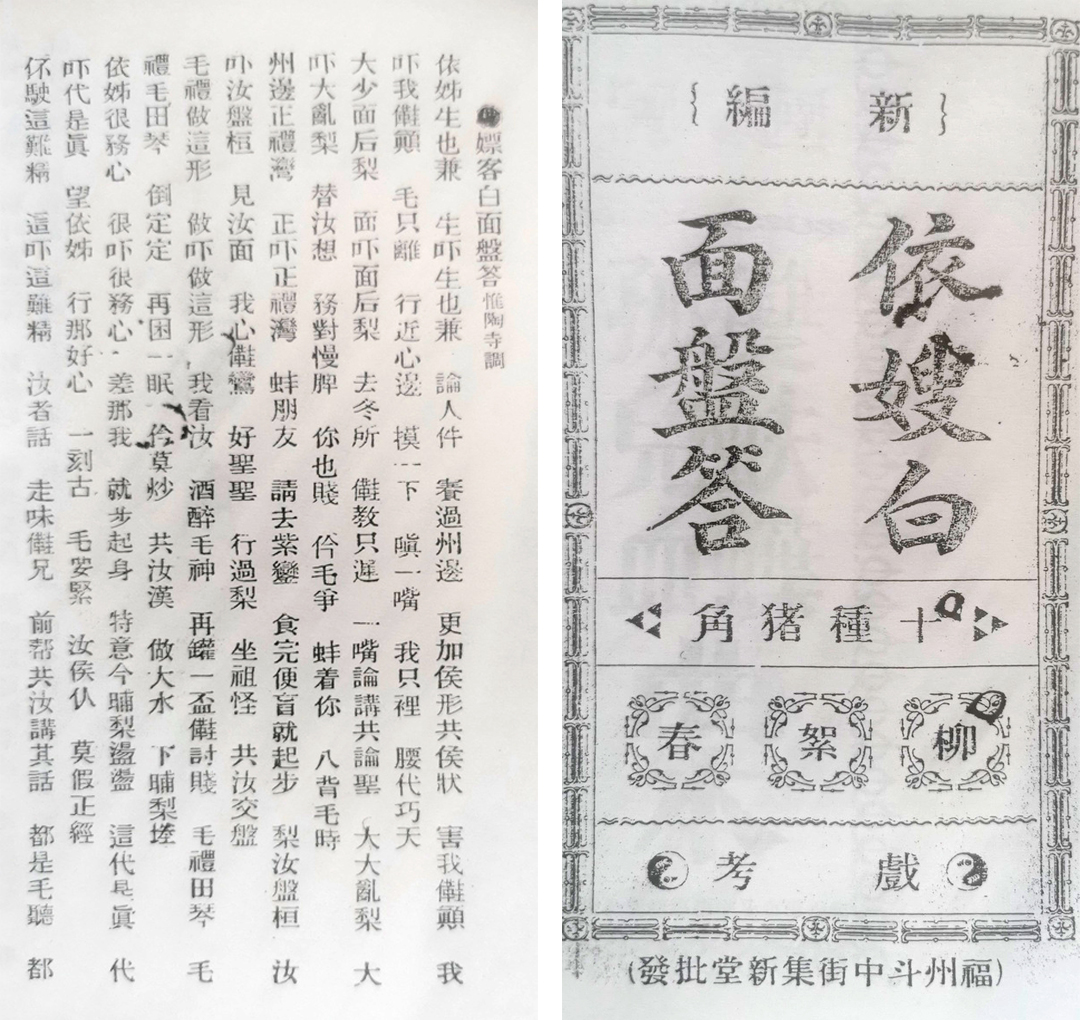

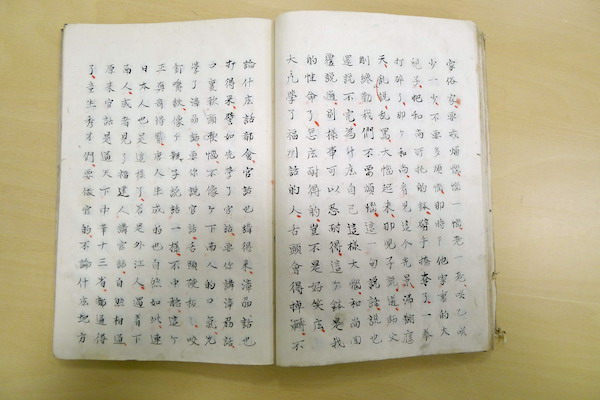

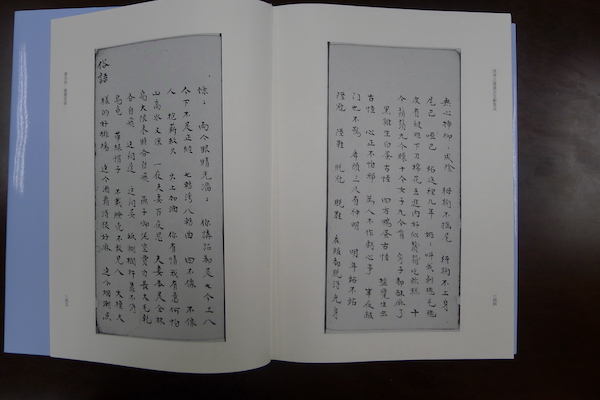

一、晚清民国时期福州市井流行的读物,比较集中的收藏是台湾“中研院”傅斯年图书馆的一批曲本。这批收藏,已出版有《俗文学丛刊》。其中收录了一批直接冠以“榕腔”的戏文,如清代刊本《时调洋歌榕腔笑谈闹饥荒》、抄本《新编榕腔鸳鸯汤桶记》等。还有的则注明“评话调”,实际上也与“榕腔”无二。不少曲本都刊刻于福州南台的斗中街,此处为著名的商业区。如新编评话调《山海关》,就是斗中街聚星堂所刊,其中有:“自古罢奶爱呆仔,果然皇帝重奸臣。”“罢奶”即父母,“呆仔”也就是坏儿子。这是说如同通常戏剧所见皇帝总是看重奸臣那样,父母也常常是疼爱坏儿子。这句话是福州人的口头禅,迄今仍为民间的通俗常言。另外,新编《灶弟卖饼》,“说卖饼灶弟貌赛观音,发哥向灶弟倾诉相思之情,欲以金钱买身,灶弟以不贪钱财,愿以卖饼安然度日拒之,若再纠缠不清,则要高声叫喊使众人知。”发哥与灶弟之间的暧昧不清,实际上是明代以来福州“契兄契弟”(同性恋)习俗的一种折射。

榕腔小调《嫖客白面盘答》,台北中研院傅斯年图书馆收藏,见黄宽重、李孝悌、吴政上主编《俗文学丛刊》第113册,2002年版。

二、至于近代传教士编纂的“榕腔”文献,较为集中的是哈佛燕京图书馆的收藏。

十九世纪中叶五口通商之后,大批传教士进入福州,这些教士主要分属于美部会、美以美会和安立甘会,他们开设医馆、学校,积极传教。为了向平民布道,传教士努力学习和掌握各地方言,用不同方言讲解《圣经》和教义,在此背景下,编纂了福州方言的汉英字典和许多的榕腔文献。美国波士顿是美部会总部之所在,可能是由于这个原因,传教士编写的榕腔文献,有数十种保存在哈佛大学燕京图书馆。关于这批榕腔文献,2003-2004年,我在哈佛燕京学社访问,在哈佛燕京图书馆,对收藏在那里的榕腔文献作过比较系统的收集和阅读。大致说来,这批榕腔文献,大致可分为四个门类:

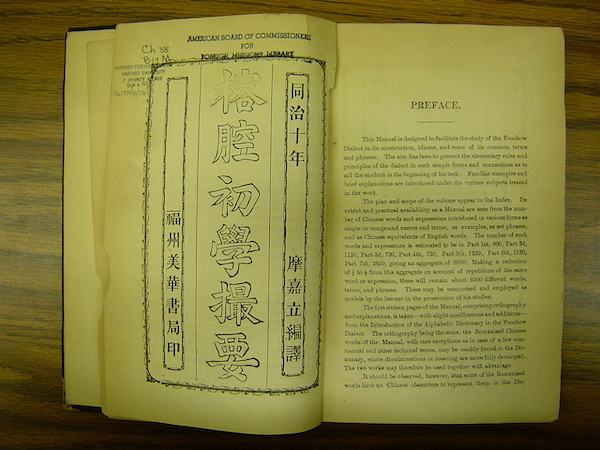

一类是方言课本,如《榕腔初学撮要》(Manual of the Foochow dialect)一册,清同治十年(1871年),摩嘉立(Rev.C.C.Baldwin)编译,福州美华书局印(Foochow: Methodist Episcopal mission press),哈佛燕京图书馆善本书。该书第二十八为Forms of prayer,内容包括“主祷文”“早祷”“晚祷”和“感恩祷告”。不过,类似的宗教内容仅占全书的一小部分,其他的皆为日常生活方面实用性的内容。该书第二十一《与先生对话》(Talk with a teacher)中写道:

奴是外国只来福州,(I am a foreigner just come to Foochow)

卖晓的讲只块话。(And do not know how to speak this dialect)

仱请先生。(And now I invite the Teacher)

教奴讲话连读书。(To teach me to speak the language and read books)

乞先生看奴仱只起手。(According to the Teacher’s opinion, now that I am just beginning)

着先学世乇好?(What would it be best for me to learn first?)

要紧着先呼八音。(It is important first to repeat over the eight tones)

……

八音箬坏字头共字母?[The eight tone(book)has how many initials and finals?]

三十六字母十五字头。[There are 36 finals (only 33 in use)and 15 initials]

亻鞋呼熟熟着。(Being able to repeat these perfectly)

自然讲话读书卖走音。(Then of course in speaking and reading you will not miss the tone)

……

这是从一位外国人的角度,状摹学习福州方言的过程,而这应当是不少前来福州的传教士或其他外国人共同的经历。此处提及的“八音”以及“三十六字母十五字头”,源自伪托抗倭名将戚继光所作的福州韵书《戚林八音》。对此,《榕腔初学撮要》第一部分的语法中有详细的说明,书中提及的字典和词典,除了《说文解字》《佩文韵府》和《康熙字典》外,就是《戚林八音合订》。从中可见,传教士制定的福州话拼音方案之依据,即来自《戚林八音》。《榕腔初学撮要》中提供的“榕腔”文字,有不少即与日常生活密切相关。如其中有关火灾的对白,迄今读来仍觉有趣:

一暝晡火烧厝。(昨天晚上发生火灾)

烧尽大吓。(烧得很大啊!)

仈长啰昧?(知道了么?)

仈长了。(知道了。)

烧箬坏间吓?(烧了多少间房?)

听伊讲务五六百间。(听人说有五六百间)

亻人烧死四五只。(死了四五人)

嚽去凄惨吓。(这很凄惨啊!)

俤亻人里起火?(什么人家起火?)

听伊讲是染店礼起火。(听人说是染店里起火)

也务讲是亻人放火。(也有说是人放火)

世乇时候烧起?(什么时候烧起?)

务二更烧起。(大约二更时烧起)

天光故礼烧。(天亮时还在烧)

只长火缓去啰叭。(现在火小了吗)

只长火落地了。(现在火落地了)

只长火煞去。(现在火灭了)

上揭原文后的现代汉语,为笔者所译。在传统时代,福州城乡房屋多为木材结构的“柴栏厝”,极易招致祝融之灾,故而民间素有“纸裱福州城”之说。这段有关“A conflagration”(大火)的对话,反映了人们的通俗常谈。在对白中,由于方言的运用,人物形象跃然纸上。作为福州人,在我脑海中,几乎可以看到对话双方的神态、表情和口气。

《榕腔初学撮要》,美国哈佛燕京图书馆收藏

在传教士编纂的“榕腔”文献中,宗教著作为数众多,这当然是供传教之用的读物。比较早的如咸丰三年(1853年)的《(福州平话)灵魂篇(附普度施食论)》,这是福州的亚比丝喜美总会所镌。所谓平话,也就是福州话。清人张际亮在《南浦秋波录》中曾指出:“会城俗谓乡音为平讲,又曰平话,外县人多不知,异省人更无论焉。”“会城”即福建省城福州。《榕腔初学报要》中有一句:“亻鞋讲平话吓卖?”(Can you speak colloquial?)“colloquial”意思是口语,而“平话”亦即福州话。另外,从哈佛燕京图书馆所藏的印刷品书目来看,咸丰年间书名均作“平话”,而同治二年(1863年)之后则多冠以“榕腔”。结合同治九年(1870年)、十年(1871年)刊行的《福州方言字典》和《榕腔初学撮要》,据此似可推断——同治以后传教士在对福州方言的定名上,似乎逐渐有了一个标准化的称呼。

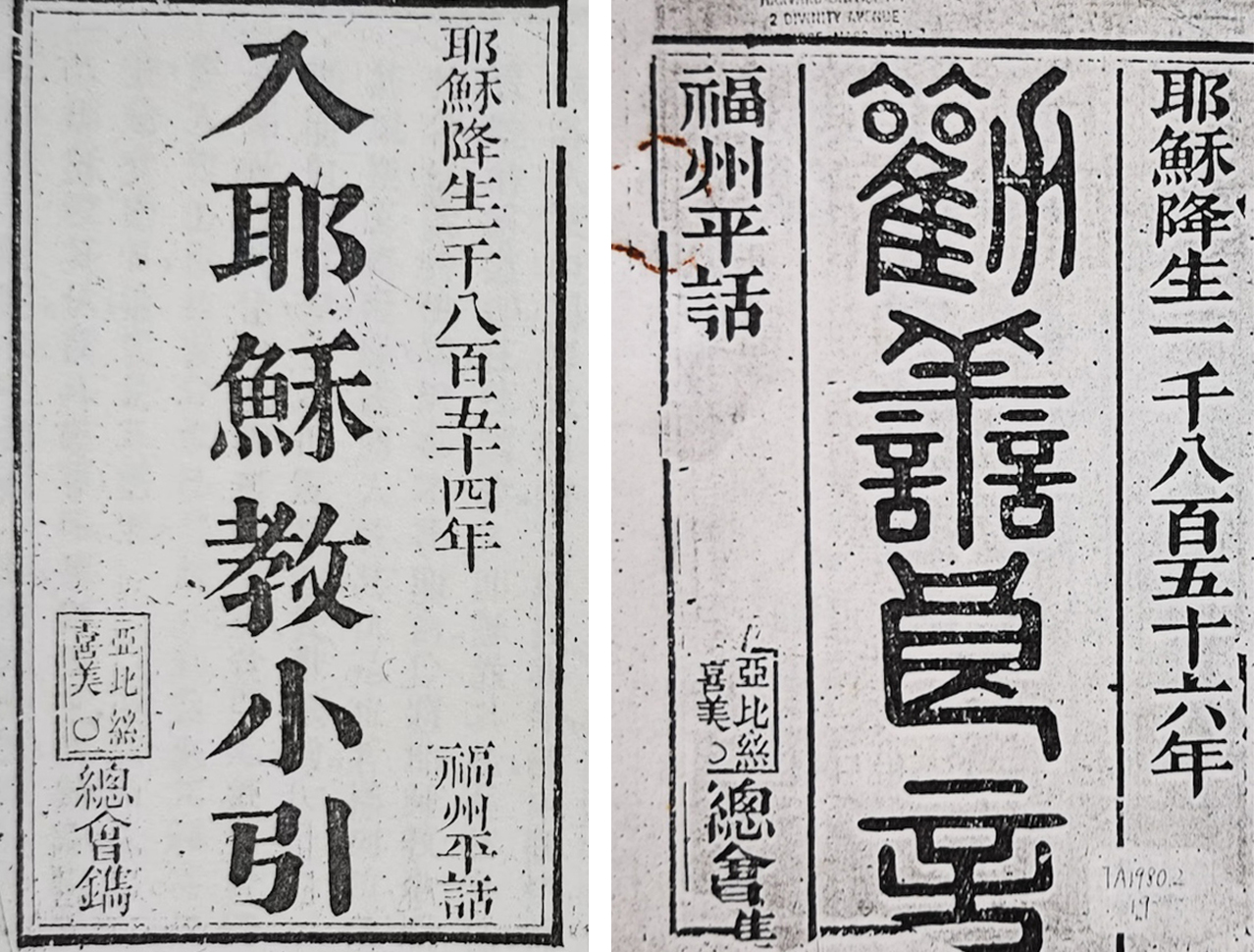

福州平话《入耶稣教小引》、《劝善良言》

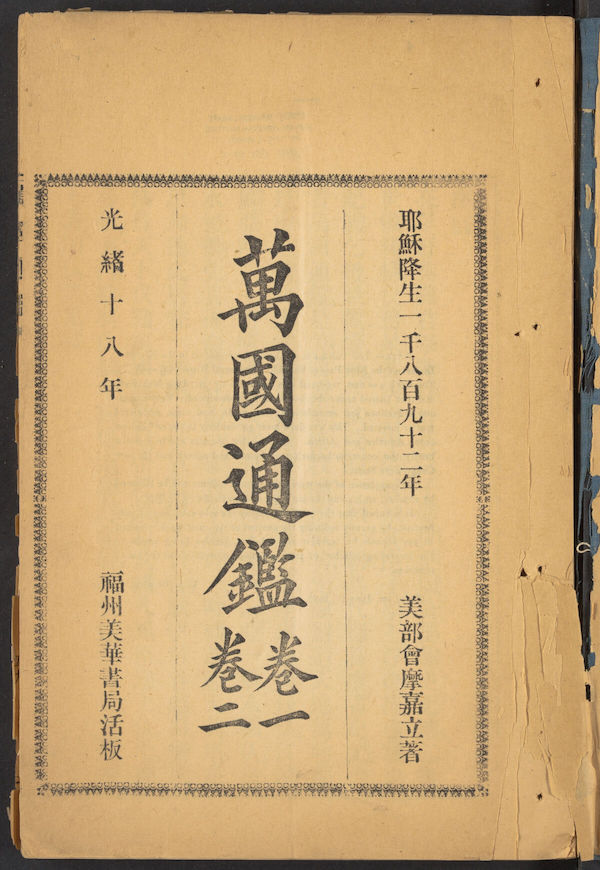

除了方言课本、宗教著作之外,历史著作也为数不少。如光绪十八年(1892年)福州美华书局出版的《万国通鉴》二卷,为美国谢卫楼著,林穆吉译成榕腔,摩嘉立(C.C.Baldwin)修订。该书卷一为“东方各国”,除了序言、引外,其后八章分述中国、蒙古、日本、印度、“西方古世代”、犹太国、埃及国、巴比伦和亚述国、米太国和波斯国、斐尼西亚、喀颓基、希利尼国、罗马国等。中国部分后有“附论儒道释三教”,对儒教的纲常名教虽多所肯定,但亦稍有微词。而对释、道二教,则完全是严厉的抨击。从内容可见,该书是以福州方言撰写而成的世界通史。

以福州话撰写的世界通史——《万国通鉴》

此外,还有一些自然科学以及相关方面的著作,如前文提及的同治十三年(1874年)南台保福山刊印的《西算启蒙》,就是用“福州平话”撰写的数学课本。这些算术题均颇为实用,亦极具乡土色彩。

【美】吴思明(Simeon F.Woodin):《西算启蒙》

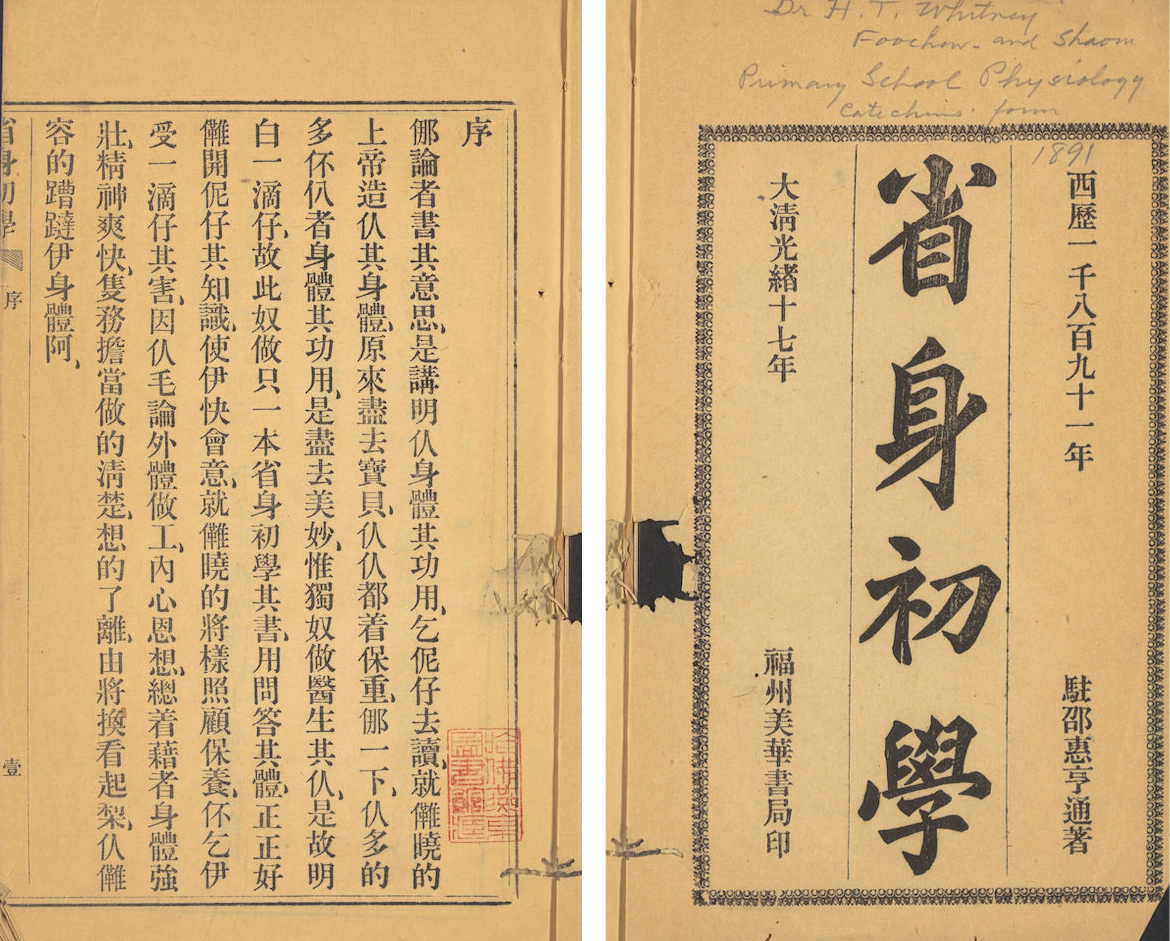

用福州话撰写的生理学著作:《省身初学》

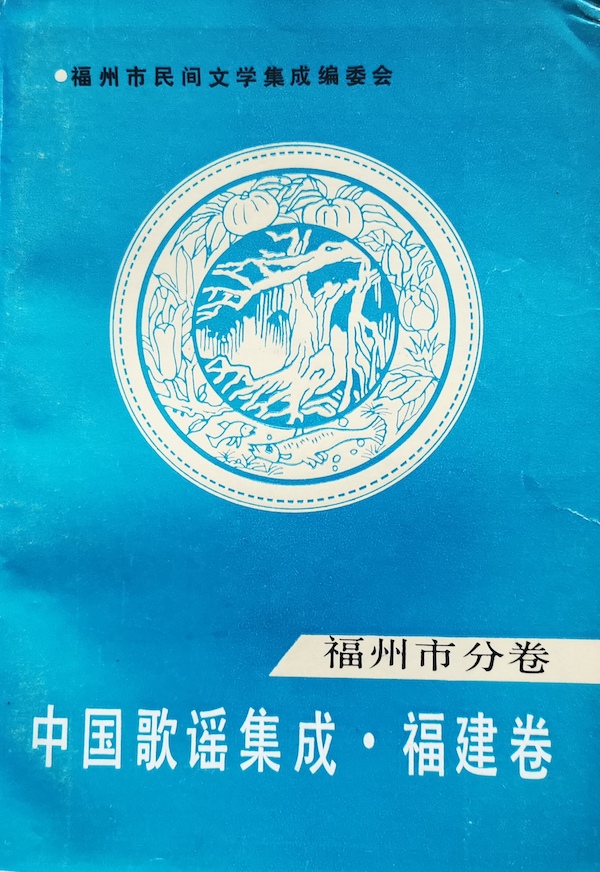

三、除了传统时代市井中流行的通俗读物、传教士为传教编纂的“榕腔”文献之外,1984年5月,由文化部、国家民族事务委员会和中国民间文艺家协会三家联合签发了《关于编辑出版〈中国民间故事集成〉、〈中国歌谣集成〉、〈中国谚语集成〉的通知》和相关文件。1985年1月成立总编委会办公室,1986年5月组成总编委会,随后又将这三套书纳入十部文艺集成和志书之中,作为国家艺术学科的重点科研项目(除民间文学三集成外,还有民族民间歌曲、器乐曲、戏曲音乐、曲艺音乐、舞蹈五部集成和戏曲志、曲艺志两部志书)。经过普查,到1990年为止,全国共采录故事一百八十三万篇,歌谣三百零二万首,谚语七百四十八万条。计划每个省(市)都编出三本书,篇幅一百万字左右,作为国家卷出版。到1997年底,故事集成已出版吉林、辽宁、陕西、浙江等卷。除国家卷精选少量作品外,各地大都以市、县为单位,甚至有不少区、乡,都编印了本地的民间故事集成“资料本”。当时,福建省的每个县市甚至区,都编出了民间文学三集成。福州市民间文学三集成的编纂,从1988年夏天开始到1990年,大约三年左右,全市五区八县从乡镇本、区县分卷到市三集成分卷共计出版二十五卷,总计六百万字。

1980年代编纂的“民间文学三集成”

除了上述三类较为集中的“榕腔”文献之外,还有一些零星的披露。在解放前,1929年魏应麟曾编有《福建歌谣甲集》。另外,《福建文化》、《福建民国日报副刊·民俗周刊》等报刊杂志上也有一些刊载。此外,福建省图书馆等机构也收藏有一些榕腔文献。如佚名抄本《榕腔杂钞》、《榕腔白话文》等,其中有关辛亥革命时期旗下街满人穷困潦倒、流离失所的一些记载,也是用榕腔撰写而成,颇为生动。1949年以后,随着普通话的强势推广,此类的乡土文献所见不多。只有上个世纪八十年代中叶出版的清朝里人何求所作的乡土小说《闽都别记》书末,附有《榕腔白话文》。

大致说来,十九世纪中叶以后传教士编写的榕腔文献类型较多,既有单篇的文献,又包括教科书、辞典等。当年,传统士结合中国劝善书的一些特点,注意利用福州民间的平话与讲史传统,又参考了明末清初以来闽东的音韵体系,从而确立了榕腔文献书写的规范。但很可惜,此后这一传统并未受到重视。二十年前,我因研究哈佛燕京图书馆所藏的榕腔文献,在网络搜寻中敲进“榕腔”二字,意外找到一个叫“海墘闽语论坛”的“福州话(Foochow)”网站(“海墘”亦即海边之意),其中有一位叫“Dieu-hi”的人写有“我用福州语唱经”的帖子:“我们教会的经文分普通经文,祷文,赞美歌跟祝圣歌四类, 每一类都有各自唱经韵律, 用福州语念经的时候要根据种类选择韵律, 选错了,就念不来了……”此处谈及“榕腔”经文在教会中的传承以及面临的当代危机。“Dieu-hi”大概是个老年(至少是中年)的妇人,她给了一个链接,从中听得到其人所吟唱的祝圣歌。据说,她所唱的是《炼灵歌》和《圣母玫瑰九日祝圣歌》。大概是因为我没有什么宗教方面的素养,连续听了两遍,居然连一个字都没有听出来她究竟唱的是什么。不过,在寂静的深夜,和着独特的榕腔韵律,仍能体味到字词之间的那份虔诚,也让人想到曩昔传教士孜孜努力所结下的仅存硕果……由十九世纪传教士形成的榕腔文献,与民国以来经世俗文人之手产生者颇有不同。至少,用以记录“榕腔”的字词语句,有着相当大的差别。相比之下,传教士记录的榕腔文献在遣词造句方面似乎更有章法,也更具统一的规范。

至于台湾“中研院”收藏的榕腔文献,因系市井流行的通俗读物,最为贴近民众的日常生活,故而具有浓厚的烟火气息。而1980年代编纂的“民间文学三集成”,是自上而下推动的国家行为,出于众手,编者水平参差不齐,其中记录下来的榕腔文献,在文字上比较随意,缺乏统一的规范。就其学术价值而言,自下而上逐渐递减。也就是说,区、乡一级的“资料本”乡土气息最为浓厚,学术价值也最高。而随着层级的提升,一直到国家层面上编纂、出版的三集成,因经过反复修改,学术价值则相对要低得多。

(五)“榕腔”文献与地域文化研究

方言和宗教是地域文化中最为重要的两个要素,活生生的方言语汇,为人们构建地域文化个性,提供了第一手的资料。1958年1月,周恩来总理在《当前文字改革的任务》报告中指出:“我国汉民族的语言还存在着很严重的方言分歧,其中大量的是语音方面的问题。不同地区的人,如果各说各的方言,往往不容易互相了解。甚至在同一个省里,例如闽南人跟闽北人,苏南人跟苏北人,交谈就发生困难。这种方言的分歧,对于我国人民的政治、经济、文化生活都带来了不利的影响。……因此,在我国汉族人民中努力推广以北京语音为标准音的普通话就是一项重要的政治任务。……我们推广普通话,是为了消除方言之间的隔阂,而不是禁止和消灭方言。”这一看法可谓中肯,兼顾到问题的诸多侧面。以福州方言为例,闽剧、评话、伬唱等地方艺术,以本地方言演唱,以展示其地方风韵。倘若方言消失,这些传统艺术便成无源之水、无本之木。

闽剧名著《贻顺哥烛蒂》

福州话中夹杂着许多的俗谚、歇后语,与本地悠久的传统文化密切相关。如形容一个人怕死,就会说他“大命看得跟田契一样”,这反映出在传统时代土地契约是身家产权的重要凭据。形容一个人吝啬,称之为“贻顺哥烛蒂”,其典故出自传统闽剧中的一出讽刺喜剧。剧中马贻顺之形象,类似十九世纪法国作家巴尔扎克笔下《欧也妮·葛朗台》中的老葛朗台形象,在福州,“贻顺哥烛蒂”家喻户晓,成为“吝啬鬼”之代名词。称人闲得无聊自找麻烦,曰:“没瘤讨鸡该挂。”意思是身上本不长瘤,却自行找个鸡素囊(气球)挂在身上。一个人没事找事做,被称作“鸡母扒粪倒”,亦即母鸡用脚在垃圾堆里扒拉。形容某人尸位素餐时,则称其为“食大猪料叫猪仔声”,意思是有着大猪的食量,但叫出口的却只是小猪崽的声音。“讨姆看丈奶”,“姆”指老婆,“丈奶”即岳母。不论外表还是人品,多观察岳母的形象就可以大致估摸出妻子将来的模样。看来,现在上海等地的“相亲角”中大龄男女由父母出面相亲,还是不无道理的。这些,有不少只有福州人才能意会。因其比喻、形容以及夸张的说法,表现力显得极强。同乡之间打起乡谈,意会言传之间亦颇感诙谐。清人何刚德在《春明梦录》中曾讲述:

余到京时,初未识荣文忠。文忠为昆师母之从兄,风度翩翩,饶有才干。光绪初元,任工部尚书、步军统领,当时已铮铮有声。嗣因事镌职。有一日,在宝师处听剧,与之同席而坐。钟杰人同年以闽语问余曰:“这一个山查是否续燕甫(两淮运使续昌)?”余曰:“不是,续燕甫我见过。”荣文忠亦用闽语答曰:“汝们说福州话,我们亦会说福州话!”杰人乃问其贵姓台甫,渠以“荣禄号仲华”对。余知不妙,遂移往他坐。后数日,昆师告余曰:“荣仲华告我,汝与杰人以福州话唐突他。”余曰:“杰人问这个山查是否续燕甫。山查者,闽人指红顶言也,并非谐谑。”师闻之大笑。

何刚德字肖雅,侯官(今福州)人。光绪三年(1877年)进士,官至苏州知府。清代一二品官员的官帽上饰红色珊瑚珠(俗称红顶子),状如山楂(即北方之糖葫芦),故福州人通常幽默地以“山查”代指。在北京剧院,钟杰人与何刚德旁若无人以榕腔对白,以为没人能听得懂,前者用“山查”指称大名鼎鼎的荣禄,不料想后者出自福州驻防旗人,所以也会说福州话,遂有此一笑场……

研究一地社会文化,不了解地名和方言,常常会出笑话。海外有位非常著名的一流历史学家曾指出,晚明由海外引进的番薯,对福建人口增长与社会变迁产生了重要的影响。他煞有介事地提到:当地的一首民谣形象地描述了这种外来作物战胜当地物种的过程。根据文中的注解,我找出《侯官乡土志》查对,发现他的根据是“鼓岭番薯战坂芋”之民谚。其实,“鼓岭”和“战坂”皆是地名,民谚实际上是指福州当地的两种著名物产。但他误以为除了外来物种番薯外,与之对应的是当地的“坂芋”,遂以“战”字为动词,虚构了两种作物相互争斗的历史,从而无限夸大了番薯引进的成效。

除了地名之外,对方言的解读也时常容易出错。1949年以前的《青天白日汇刊》曾刊载《老爷老爷》的民歌:

老爷老爷,破布之遮遮。

红帽掏汝戴,房桶掏你遮。

1993年广西教育出版社出版的《中国历代民歌鉴赏辞典》收录该诗,赏析者断定“这是一首嘲笑清朝官员服饰的民谣”,他说:“从语气推测,这首民谣出自吴方言区。语言色彩、情趣浓郁。‘破布之’是破布头的意思;‘红帽掏’,‘房桶掏’中的‘掏’字无实义。这首民谣的大意是:老爷老爷,装模作样,破布头挂挂,红帽子戴戴,桶一样的袍子遮遮(丑)。”其实,这首民谣是典型的榕腔歌谣,评析者之解读完全是强作解人。“破布之遮遮”是说用破布遮来遮去,“之遮遮”一语迄今在福州人口中仍然常说。“掏”是给,而“房桶”则是马桶的意思。对此,陈泽平编著的《福州方言熟语歌谣》亦指出,另一本《古代民谣注析》中也选了类似的“老爷老爷,破布之遮遮……”的歌谣,题解曰:“这首民谣形象地讽刺了清朝官吏,他们穿着绣袍,表面上道貌岸然,实则袍下包藏祸心。”不用说原书的注解完全错误,而且,陈先生还指出,“歌谣原文也显得有些莫名其妙。考之于福州熟语,原文应作‘老爹老爹,破布之遮遮’。福州话的‘老爹’是旧时百姓对官吏的称呼,词义相当于北方话的老爷,大约是哪位整理者觉得老爹在书面上不好理解,就擅改作同义词老爷了,可是这么一改后,与下句的遮字就不能押韵了。”顺着陈先生的话往下讲,还可补充的一点是——福州话中称官吏为老爹,在明代文献(尤其是诉讼案卷)中时有所见,可见由来已久。晚清《榕腔初学撮要》中有“老爹”(lo tia)一词,释作:“His Honor,the officer”。另外,在清代前期长崎的唐通事教科书中,也常常出现“老爹”一词,那是指日本幕府任命的公职人员——负责沟通、翻译的唐通事。以往,在从事民间文学的收集、整理和研究工作中,不少文人学者常常没有摆正自己的位置,似乎总觉得自己比那些下里巴人来得高明、文雅,故而常常随意大笔一挥,将看似“俚俗”的民谣、俗谚和歇后语等改成自己看得顺眼的文字,殊不知,如此一改,倒暴露出自己的无知。这也就是为什么,我在前文中提到,八九十年代民间文学三集成的编纂成果中,我们应特别看重区、乡一级的“资料本”,因为他们最为原始,也最具史料价值。

其实,即使是专门研究方言的学者,如对方言的相关背景并不熟悉,也难免会出错。例如,有一句福州俗谚曰:“好是好,毛糟养猪母。”有的学者就从字面上看,理解成“毛(无)糟养猪母:连喂猪的酒糟也没有,形容极穷”。(《福州方言俗语歌谣》,49页)而在事实上,这句俗语的真实意思并不在此,它是讥讽一个人贪心不足。其典应出自清初禇人获《坚瓠乙集》卷四的“猪无糟”条:

王婆酿酒为业,一道士往来寓其家,每索酒辄与,饮数百壶不酬值,婆不与较。一日,道士谓婆曰:“予饮若酒,无钱相偿,请为若掘井。”井成,泉涌出,皆醇酒,道士曰:“此所以偿耳。”遂去。婆持井所出泉应沽者,比夙酿更佳,得钱数万。逾三年,道士忽至,婆深谢之。道士问曰:“酒好否?”婆曰:“酒甚好,只猪无糟耳。”道士笑题其壁曰:“天高不算高,人心第一高。井水做酒卖,还道猪无糟。”题讫而去。自是井不复出酒矣。

这个典故为福州人耳熟能详,只是在当地流传的民间故事在细节上稍有出入。根据福州传说:一个人开了酒坊,因好心免费招待过化身为乞丐的神仙,神仙遂将其院内的一口井水全都变成了美酒。从此以后,此人因此口酒井而赚得盆满钵满。后来,神仙又来此店,问起店中的生意,主人仍不满足,说了句“好是好,毛糟养猪母”。意思是说,自己除了卖酒,还养了一些猪,最好还要有许多酒糟来喂养肥猪。神仙见他贪心不足,遂又将井中之酒变成清水。所以,福州人说起这句话,是讥讽一个人的贪心不足,而不是形容“太穷了,也难怪女家不愿意”云云。

(六)东亚海域史视野中的“榕腔”文献

闽东襟山带海,在传统时代,福州府城及其下辖的长乐、福清等县,有着长久的海外贸易历史,所以福州文化的影响亦波及域外。早在晚明,著名旅行家谢肇淛就曾指出:

吴之新安,闽之福唐,地狭而人众,四民之业无远不届,即遐陬穷发、人迹不到之处往往有之。

“吴之新安”也就是皖南的徽州。而“福唐”本为福清原名,原为长乐县地,唐圣历二年(699年)析置万安县,天宝二年(743年)改名福唐,长兴四年(933年)始称福清。不过,从唐代至明代,“福唐”也曾作为福州之别名。因此,谢肇淛所说的“闽之福唐”,也可以理解为福州府,当然主要是指福清。

在上述的这句话中,谢氏将徽州与福清相提并论,认为这两个地方都是高移民输出的地区。这一点,乍看有些奇怪,也好像未曾引起多少人的重视。

如所周知,徽商是明清时代的重要商帮,谢肇淛在其著名的笔记《五杂组》中还指出:“富室之称雄者,江南则推新安,江北则推山右。新安大贾,鱼盐为业,藏镪有至百万者,其它二、三十万财中贾耳。”这一条史料,明清史研究学者耳熟能详。虽然在海外也有徽商活动,但徽商重点经营的地区仍然是在国内。而福州(尤其是福清)商人在国内并不十分起眼,但根据近来的研究,此一地域人群履万里如户闼,在东亚海域有着广泛的分布,尤其是在日本、安南等地,形成了盘根错节的商业网络。

在此背景下,随着移民的外出,“榕腔”文献还是研究东亚海域史的重要史料,对于解读一些域外文献亦颇有助益。《俗文学丛刊》中收录有一首《新编马达加》,内容讲述了福州人前往东南亚谋生的故事:

(银柳丝调)叫声奴佬妈,千万因冬拖,现时其光景,实在难企脚,着去马达加,现银五十块,乞汝先安家,教许快亻鞋发财,免的受破查。吓呵奴佬妈,那时回转再宜室家。

(旦唱)……此事妾不依,听讲马达加,地广共人希,病痛有谁知,汝我齐年少,误却好佳期,吓呵奴的郎,者代就死妾不依。

……

“马达加”一般认为是福州人对于东南亚某地的想象,并非实际上的地名。“奴”是唱者的自称,“佬妈”(“妈”字此处当读作上声mǎ)是他老婆,“千万因冬拖”是说千万不能再拖延下去了。“其”是的,“现时其光景”,也就是现在的情况,“实在难企脚”,是说自己实在没有立身之地。“着”是要的意思,男子拿出银洋五十元,给妻子作为生活费,并憧憬说到了“马达加”那里就能发财(“教许快”,到那里;“亻鞋”,会)这是夫妻二人的对唱,丈夫自感“家贫如水洗,难落福州城”,为免饿死,决计冒险前往“马达加”。而“佬妈”(妻子)则一方面担心“马达加”条件恶劣,丈夫吃苦受难,另一方面也不希望自己独守空房,所以说“者代”(这件事)我死也不会依从。

在明清时代,福州府下辖十县。其中,长乐和福清与海外关系最为密切。从室町时代开始,日本九州一带的唐人异乡聚处,就有不少人来自福清。根据刘序枫教授的研究,在日本江户时代,长崎世袭的唐通事有六十家以上,其中第一代能判明出生地的有三十家。个中,福建人占了二十三家,而福州人又占到十家,占全部的三分之一。因此,福州方言有较大的影响。林庆勋教授在其《唐通事的世袭传承与职业语言》中曾引长崎历史文化博物馆收藏的一本《福州话二十四孝》,可能是唐通事学习福州话的抄本。其中的第二则为《怀橘遗亲》:

原早汉朝有一个陆姓,名叫做绩,系吴郡人,伊娘亻罢(即郎罢,父亲)叫做陆康,也做庐江太守其(其,的)官。当时有一个袁术,在九江做官,绩许时候(许,这)年纪只务(只务,只有)六岁,来九江见袁术,就晓的礼数(礼数,礼貌)。术见陆绩六岁,孩儿乖巧可爱,就叫人捧一盘红橘,请伊就食。一个嘴里虽然里(里,正在)食,心里就思量我娘奶(娘奶,母亲)也爱食,看见侬目秋(目秋,眼睛)剌斜,就偷掏(偷掏,偷拿)二枚,藏在袖中,带转去乞(乞,给)娘奶食。及拜谢回家,相揖一拜,不觉红橘二枚随落地下,术与之戏曰:“陆朗作侬客(侬客,客人)而偷乎?”绩跪答曰:“因是娘奶癖性爱食,故此偷掏二枚。”……

如所周知,《怀桔遗亲》是“二十四孝”之一,讲后汉六岁的陆绩之孝顺故事。括号内的文字,是我对福州方言的翻译、解释。此一《福州话二十四孝》,想来是出自祖籍福州的唐通事之手。另外,同样庋藏于长崎历史文化博物馆的《唐话(长短拾话)》亦曾提及:“大凡学了福州话的人,舌头会得掉转,不论什么话都会,官话也讲得来。”这显然是福州人编纂的唐通事教科书,所以自我感觉才会这么好,竟至认为自己的发音远较“下南兄”(漳、泉地在闽江之南,故传统时代遂有“下南”之称,这一带的人也被福州人戏称为“下南兄”)为优。此类优越感,颇像“007空降大胡州,邦德苦练福州话”中那位女上司的谆谆教诲:“学好福州话,走遍天下都不怕。”

长崎唐通事教科书《唐话(长短拾话)》

在江户时代,长崎当地还有“唐话会”,其中就提到了福州方言。关于这一点,日人筱崎东海《朝野杂记抄》中有享保元年(1716年,当清康熙五十五年)“长崎通事唐话会”条:

问(福州话):先生红毛船里去了没有。(河间幸太郎)

答:从来未曾上去看。(彭城八右卫门)

问:我也未曾下去看。

答:想必是未曾。唐船样头尾乌乌的,叫造夹板船,料也各样不得发漏。造的坚固,使船自由自在,真真能干!

……

“河间”、“彭城”都是中国中古的郡望,是归化了的中国人为了“从和俗”所取的日式姓氏。据日本学者若木太一、木津祐子等人的研究,河间幸太郎的先祖是从福清县东渡日本的俞惟和,到了幸太郎时已是侨日的第四代,参加唐话会时只有十五岁。而另一位彭城八右卫门是大通事彭城仁左卫门宣义的次子,其先人则来自福州府长乐县。上述对白中的“红毛船”,也就是荷兰船。唐通事的唐话,有南京口、福州口和漳州口三种方言。这一段对话是用福州话问答,其中的“头尾乌乌的叫造夹板船”,也就是“船体黑黑的叫做夹板船”,不知这是否就是指以前福州俗语中的“乌橹”(一种出海的大帆船)?“头尾”“乌乌”“叫造”“夹板船”和“使(驶)船”,与当代的福州方言仍然完全相同。

长崎浮世绘中有一幅叫“唐人与游女交加图”。“交加”二字,乍看殊难索解。在唐代,韩偓《春闺》诗之一,有“愿结交加梦,因倾潋滟尊”句。此后的前蜀韦庄《春愁》诗亦曰:“睡怯交加梦,闲倾潋滟觞。”这里的“交加”二字,是指男女偎依、亲密无间。及至清代以后,“交加”一词类似用法还保留在榕腔中。例如,《新编卖白菜》讲述妇人卖白菜,一男子议价,实则欲与之通奸,妇人峻拒,男子则软硬兼施,殊不料妇人仍不依从。其中有“叔叔讲者话,真正大差,虽然奴乃乡下平脚,曾比那烟花讲的口喇喇,汝骗奴买白菜,分明论交加。”在这里,“者”为这,“交加”是勾搭之意。在福州方言中,“交加”有相互勾结或男女不太正经的交往之意,此处自然是指后者,因为江户时代的“游女”,也就是日本的妓女。当时,前往长崎的唐船水手中,以福州人为数最多,他们在唐馆内时常招致丸山游女狂嫖。

记录清代中叶福州俗语的《广应官话》

另外,明初太祖朱元璋赐闽人三十六姓给琉球国,这些人多是福州河口附近的人,明代中叶以后,琉球人前来进贡,也以福州作为入华之起点,故而福州方言的影响较大,这在《广应官话》等琉球官话课本中多有反映。关于这一点,本人此前撰有《作为“福语”的琉球官话》(刊《上海书评》2021年9月28日)等文,主要观点指出:就目前所见的诸多官话课本来看,早期官话课本之区域特色尚不明显。但随着时间的推移,伴随着琉球人在福州活动的日益频繁,清代官话课本中“福语”的色彩愈益显著。想来也就是这个原因,十九世纪初,“福语”色彩浓厚的琉球通事与学习苏、杭官话的萨摩通事在一起切磋,有时在场面上难免会遭逢鸡同鸭讲的尴尬……

还没有评论,来说两句吧...