娜塔莎·沃丁

2013年的一个夏夜,德国作家娜塔莎·沃丁像往常一样,在俄罗斯互联网上检索母亲的名字。她看到了一条跟母亲同名的信息,信息显示这个名字的所有者出生在马里乌波尔,一个位于亚速海北岸的乌克兰城市。在作家的想象中,这个总是刮着暴风雪的城市实际上气候温和,“它有长而宽的沙滩,种植葡萄的山丘和无边无际的向日葵田地”。

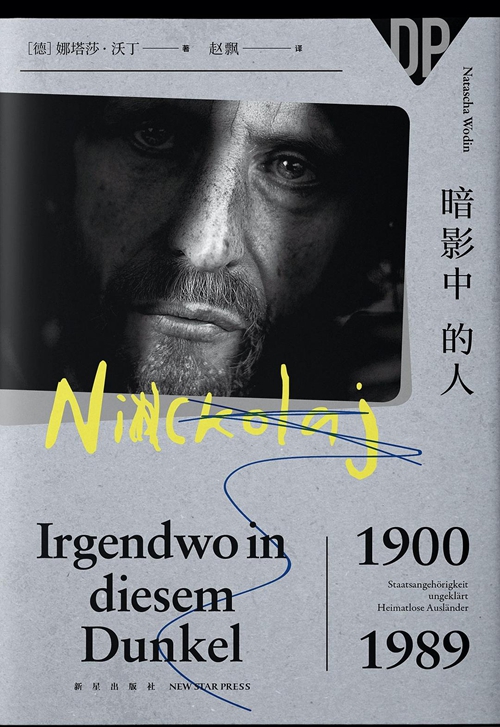

想象与现实发生了倒转,带来了不真实的感受。作家渐渐了解到,在自己仅有的记忆里,那个二十岁出头,从乌克兰被运往德国从事强制劳动的母亲原来出身自一个没落的贵族家庭,这种不真实随着作家对母亲身世以及家族历史的发掘愈加强烈。2017年,在带有自传色彩的作品《她来自马里乌波尔》中,娜塔莎·沃丁记录了她寻找母亲身世和家族历史的过程。这部作品与后续出版的《暗影中的人》和《娜思佳的眼泪》组成了“马里乌波尔三部曲”,拼凑成作家笔下支离破碎的私人史,其中游荡着母亲、父亲,以及消失在历史与故土深处的其他族人。斯大林时期普通民众的生活、二战期间被欺诈的东方劳工群体、战后德国那些流离失所的人与他们持续面临的创伤……这些20世纪的历史碎片也随真实人物的命运浮出,它们与当下的世界紧密勾连,宣告着曾经发生过的一切从未真正结束。

1942年5月,即将被送往德国从事强制劳动的年轻女性。

在调查之前,娜塔莎·沃丁对父母的了解很有限,她只知道他们曾是来自苏联的劳工。自1941年6月,纳粹德国对苏联发起袭击后,数百万苏联德占区的居民被运往德国从事强制劳动,填补因战争造成的劳动力空缺。他们的肩部统一佩戴“OST”的蓝色补丁,待遇比纳粹集中营好不了多少,只有少量且低劣的食物供给,每天高强度工作12小时以上,一周六天,有时还要加上周末,稍有失误则会遭到各种形式的惩罚,甚至被枪决。遗留下的劳工证显示,作家的父母都曾是德国ATG机械制造公司旗下的劳工,自1944年被运往德国,他们为ATG一直工作到德国解放。

佩戴“OST”的强制劳工,她们于1945年1月从波兰罗兹的集中营被解放。

如同想象母亲在马里乌波尔的早期生活,“她穿过的唯一一件大衣,穿过灰暗的布满积雪的街道,走进一个深不可测的空间,那里永远刮着暴风雪”,在了解母亲这段劳工经历的同时,作家开始频繁地想象她怎样在饥饿、疾病、寒冷的条件下生存下来,这既是由残留的历史资料整理出一个女人填满苦难的履历,也是在作家对苦难不断的想象和诘问中,将女人一次次抛回到“深不可测的空间”——真实的母亲是什么样子?被挖掘出来的真相并不能回答作家。1956年,36岁的母亲投河自尽,娜塔莎·沃丁当时十岁。“如果你看到我曾看到的”——母亲这句如遗言一般的呢喃贯穿了作家从幼年到当下的生活,成为永恒的疑问。

除了在作品中追溯父母作为劳工的经历,作家还借由父母的特殊身份讲述了这个群体在战后德国的尴尬处境。虽然德国解放让他们恢复了自由,但并不意味着他们可以重获正当的公民身份和权利,他们无法返回苏联,在那里等待他们的将是叛国者的罪名,在当下的德国,他们跟难民无异,没有工作和住房,因外来者的身份被歧视。他们的精神和肉体似乎早已分离,前者时刻盼望着踏上通往故土的路,后者被长久地囚禁在这里。《暗影中的人》里,娜塔莎·沃丁记录了父亲近乎偏执的生活态度,他一生拒绝学习德语,拒绝德国食物,“要他还能走到街对面的超市,他就会给自己买些类似俄国食物的东西,像沙丁鱼、羊乳酪、辣椒和生酸菜,撒上胡椒粉,然后用油浸起来”,在德国生活近五十年,父亲始终坚持做自己精神世界里的俄国人。

1945 年 4 月,一名东方劳工靠着行李休息。她已被美国第七集团军解救,正在等待被强制遣返回俄国。

如果说《她来自马里乌波尔》是作家带着纪念写给母亲的,《暗影中的人》里更多的是对父亲的控诉和怜悯。这个来自俄国腹地、孩童时期是唱诗班领唱的男人依靠歌喉养活家庭,一度为家人创造了不错的物质条件,但在家庭生活中,他留下的是粗暴的一面,时常指责母亲不能像德国妇女一样将家里收拾干净,对餐桌上不合口的食物大发雷霆。母亲去世后,娜塔莎·沃丁接替母亲成为父亲苛责的对象,任何让父亲不如意的地方都可能换来暴力。她没有自由,“德国女孩可以做的事情,他统统不允许我做。我不能去电影院,不能去跳舞,不能买任何新衣服,也没有零用钱”。要求她们做到德国人做到的,又禁止她们成为德国人,父亲对待家人的方式如此矛盾,反衬出他内心混杂着的自卑与自傲,他将自己与周围人隔绝开来,成为这片土地上迟迟无法融入的异人——躲藏在“暗影中的人”,一份不愿放下的民族情结和一段作为劳工和流民的经历,崇高与屈辱正是支撑他这种内心世界的两股根源。

纳粹德国提供的强制劳工证件

娜塔莎·沃丁写下《暗影中的人》的契机是父亲去世。去世前,父亲因病瘫痪住进了养老院,他俄国式的生活方式结束了,生命被迫交到护工和女儿手里。面对将死的父亲,作家写,“仇恨与怜悯在我体内交织——我恨自己童年和青年时代的父亲,又怜悯现在这个孤独、患病的老人。从始至终,我的生活都未能挣脱他。过去,他用暴力将我禁锢在身边,现在,他则用自己的痛苦和无助把我锁住,这比他过去的强行占有更让人难以反抗”。

成年之后,对父辈历史的回望和家庭关系的审视促使作家不断寻找自己在这个世界的位置,这种潜意识里想要实现自我的欲望从童年时候就开始萌发,她渴望逃离家庭,从外面的世界获取安慰和认可,违抗父亲像德国女孩那样穿着打扮,盲目笃信亲近自己的人。然而作为难民、流亡者的后代,外人口中带有歧视性的称呼是她无法抹去的印记,她在这个世界获取认可的方式更多的来自施舍——有时是善意的,更多是恶意的,就像一个德国男孩可以在头一天亲吻她,过几天就骂她是俄国妓女。

一边是父辈在战争摧残下逐渐将自我封闭的缄默人生,一边是作家在这种严苛的内外环境下被无视、被控制的成长经历,“暗影中的人”似乎有了另一种意味,等待被光照亮的除了父辈,还有作家过去的自己。

在第三部作品《娜思佳的眼泪》中,娜塔莎·沃丁的目光停留在一个叫娜思佳的女人身上。娜思佳来自乌克兰,她出生于二战期间乌克兰西部的乡间小镇,在战后读完了大学,与相爱的医生结婚,两人定居首都基辅,婚后有了女儿。如此看似顺利且平凡的生活随着1991年苏联解体终结,“乌克兰脱离俄罗斯宣布独立,走上了许多人企盼已久的自由市场经济之路”,随后发生的是通货膨胀让积蓄成为废纸,娜思佳从领不到工资到找不到工作,她与丈夫的婚姻也走到了尽头。

一如半个世纪前,乌克兰妇女成为东方劳工,历史的命运重演,为了活下去,娜思佳被迫前往德国谋生。在当家政工期间,她认识了雇主娜塔莎·沃丁,这个身形柔弱、行为拘谨的乌克兰女人让作家想起了自己的母亲,作家也得以近距离目睹娜思佳在德国流亡般的经历:因为居留证到期,她面临被驱逐的风险,为了继续留在德国赚钱养家,她通过征婚与一名德国男人结婚,直到这段名存实亡的婚姻因丈夫病逝结束,她似乎才得到解脱,“作为德国人的遗孀,娜斯佳现在拥有了永久居留许可。她那灾难般的婚姻最终给她留下的遗孀抚恤金折合成新德国货币价值七百欧元,再加上她做清洁工作的收入,每个月她都可以往乌克兰寄一大笔钱”。

无论是身份背景,还是生活遭遇,在娜思佳的身上,作家母亲的身影愈加明显,作家下意识地将娜思佳视为家庭创伤的解药,“我就可以弥补童年里错过的那些东西;通过与她的联结,我就可以把长久以来外部世界从我身上割裂的东西重新在我的内心聚合”。但她也发现了娜思佳身上近乎本能的拒绝,用沉默和回避来回应作家的示好。

至此,这个与作家毫无血缘关系的女人真正与作家的父母融入到一起,“娜斯佳的拒绝只是一种自我保护,对于这种症状我再熟悉不过了,它的背后是一种似乎无法根除的“斯拉夫病症”。战争与变革带来了肉体上的饥饿、病痛、从此地流亡别处,经历者们或许会在未来某一天重新解决温饱,找一块安身地。但在“马里乌波尔三部曲”里,作家本人、她的父母、他远在苏联未曾谋面的族人、娜思佳——跨越一个世纪的两代人的遭遇再次提醒,时代巨变制造的残留物并不会轻易消逝,它们犹如流进血液里四处游离的探针,侦测着经历者和后来人早已千疮百孔又被封闭起来的精神世界,无形中左右了他们在新世界存在的方式。

在《娜思佳的眼泪》结尾,娜思佳重新回到乌克兰,她申请了德国国籍,“她只是为以后保留一条畅通的逃生路径,以防自己家乡发生新的灾变,比如新的饥荒、新的内战或者新的独裁统治”。一个人必须抱着可以随时离开的决心才敢回到故土,事实证明娜思佳的疑虑并不多余。2022年,俄乌战争爆发,亚速钢铁厂战役让马里乌波尔再次成为焦点,这座城市被占领后开始了重建,人们的命运被带往何处?没有人知道。

纪录片《马里乌波尔 - Ⅱ》(2022)剧照

还没有评论,来说两句吧...