【编者按】

2024年9月19日是作曲家陈歌辛诞辰110周年。本文节选自《为时代曲写的蓝色情歌》一书,以此纪念这位充满争议的时代曲巨星。

《为时代曲写的蓝色情歌》,王莫之/著,上海大学出版社,2024年8月版

陈歌辛以歌唱家出道,在创作时代曲之前就办过歌唱会,照理说,他可以成为像严华、姚敏那样的唱作人(Singer-Songwriter)。在旧上海,唱作人是非常稀缺的,可陈歌辛没走这条路,导致今天想要听他的声音就成了奢求。他留下近两百首的时代曲,却几乎没留下自己的录音,现存的老唱片以及旧百代档案没有他在灌唱这块的署名,除了一个伴唱的孤证。1941年6月24日的《电影新闻》在头版刊出:“白虹最近又在百代唱片灌新唱片一张,歌名为《郎是春日风》,除白虹主唱外,音乐家陈歌辛亦担任伴唱。按白虹与陈歌辛合灌唱片,《郎是春日风》尚属第一次云。”鉴于这首歌在旧百代档案的灌录时间是1941年6月18日,陈歌辛伴唱之说应该属实。此外涉及陈歌辛灌唱的传言都缺乏根据,总得来说,陈歌辛为何不唱了,是憾事,也是未解之谜。

陈歌辛灌音的一份旁证

我们熟知的陈歌辛,以及他对中国流行音乐的贡献,主要集中在上世纪四十年代,这部分被研究、著述得比较清晰,相较之,他的早期艺术生活就显得很模糊。太平洋战争的爆发是他人生的一个分水岭,这之后,“孤岛”沦陷,他因为长期参与进步文艺活动被日本宪兵抓捕。出狱后他身段变软,仿佛换了一个人,远离太阳暴晒的先锋艺术,融入夜幕下的时代曲洪流。

他不是一个立场坚定之人,很难说清楚,他曾经的进步与舞蹈家吴晓邦有多大关系。吴晓邦后来投奔延安。离开上海之前,他与陈歌辛在孤岛合作了许多项目,包含音乐剧、电影、舞蹈,还搞演剧队,办艺校。这对黄金搭档拆伙之前,陈歌辛写过一首提气凝力的艺术歌曲,叫《渡过这冷的冬天》。那时候陈歌辛尚未彻底退居幕后,1939年1月1日出版的《音乐世界》刊有刘行洁的《听春天》一文,其中写道:“当我两次听到陈歌辛先生唱他的自作曲‘渡过这冷的冬天’的时候,听众中拥起了强烈的掌声;这掌声也许为陈先生歌唱的技巧,也许为曲的旋律,但主要的却在歌的内容。对于‘春’的恳切的等待,期望,使他们不得不鼓掌,因为每个听众都是‘人’,都是过着‘冬天’的‘人’。”

这首歌也是陈歌辛的早期艺术生活的写照,他在等待,他达观而浪漫,那时的他习惯不受裹胁地自由表态。

1

陈歌辛是艺名,他的出道要从日本入侵东北那年讲起。

1931年9月19日,《申报》刊发的《今日游艺节目》中出现了陈歌辛的名字,这是目前可考的涉及陈歌辛的最早文献。这天凑巧是他的十七周岁生日,这位积极参与社会活动的女校教师为“国语宣传会”唱颂歌。9月27日《申报》,陈歌辛又为主旋律挂名,献艺“中华市政协进会音化救国宣传日”,在隔天《申报》,“上海女子中学音乐教授陈歌辛‘男声独唱’”与另几则节目得了“尤为出色”的评语。9月30日,《申报》刊文《感时悲歌之音化救国宣传会》,夸陈歌辛:“嗓子特佳。是晚独唱《闻卿呼我》《我的妈妈》。哀感动人。吭声有三日绕梁之慨。”陈歌辛还出现在同日《申报》的一则演出广告上,依旧是“男声独唱”。

不足一月,陈歌辛有迹可循地唱了三场,他在当时的上海滩算是立起了青年歌唱家的招牌。同年11月30日出版的《上海画报》甚至排印他的照片,配的图说是:“歌唱家陈歌辛有铁嗓之誉现授课上海女中。”

陈歌辛1930年代留影,原载《复旦三十年》(1935年版)

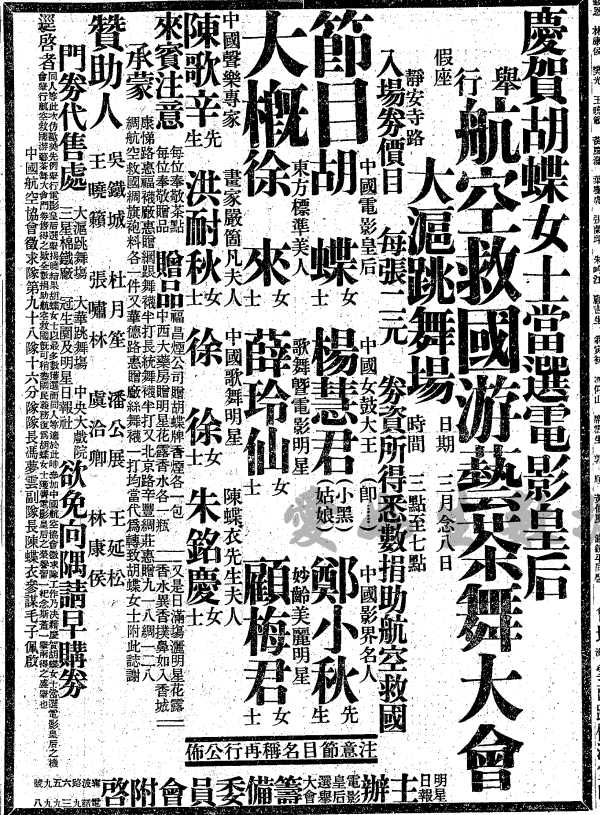

回望陈歌辛参与的这些活动,他很可能是主动请缨,这在1983年9月7日作家水晶(杨沂)访问时代曲大作家陈蝶衣的对谈中可以找到旁证。谈及陈歌辛,蝶老自诩:“这个人根本是我发掘的。”随后展开道:“是我在上海办一个叫《明星报》的时候认识的,时间是民国二十二年,也就是一九三三年,因为报名明星,想仿照美国,选一次电影皇后。那么胡蝶就当选了,是中国有史以来第一位电影皇后,那是我主办的。揭晓的时候也很慎重,招待记者,当场开票,也有律师证明,那么,就举行了一个游艺大会,也就是所谓加冕典礼啦,在一个叫大沪舞厅的地方举行,名字叫航空救国游艺大会,收一点点门票,钱就献给政府买飞机航空救国。有一个青年自动要来参加这个节目,就是陈歌辛,他刚从意大利学过声乐回来,还没有进百代公司,也没有开始作曲。他会唱意大利Opera味道的歌,当时唱了一支,当然有人喊Encore,我才知道有陈歌辛这个人,但是并没有订交,因为他来参加,自然有人来招待他,后来他加入百代公司,这才有了合作。”(《流行歌曲沧桑记》,大地出版社,1985年2月版,143页)

蝶老的这段回忆部分属实。《明星报》全名《明星日报》;1932年12月29日《申报》有载:“陈蝶衣主编之明星日报,创刊号定元旦出版。”1933年2月27日,《申报》登出“明星日报主办电影皇后选举大会启事”,公告选举即将截至。同年3月25日,《申报》刊发“航空救国游艺茶舞大会”广告:地点大沪舞厅,入场券两元,券资所得捐给航空救国,陈歌辛在节目单上的头衔是“中国声乐专家”。不过陈歌辛从未在意大利学过声乐,是蝶老记错,还是坊间虚报,此事无法稽考;至于说陈歌辛是他发掘的,不如说是他给了对方一个更大的社交舞台。起码被唐大郎看见了,旧上海的小报状元在他的专栏里写道:“陈歌辛君,即号称中国之声乐专家者是,登台唱意大利歌,连唱二次,听者头痛。及既竟,有人忽叫再来一个,陈君居然再来一个。有人又说,勿要唱哉,陈君果然又勿唱哉。或谓陈君真胃口好,酒量宏者也。”(《东方日报》,1933年3月30日1版)

参加救国游艺茶舞大会,陈歌辛的抬头是中国声乐专家

另外,蝶老在1944年6月18日《社会日报》也写过一些:“予与歌辛识面綦早,胡蝶膺电影皇后之选,举行加冕典礼于大沪舞厅时,歌辛亦莅会唱西洋歌曲。是日之游艺会,即下走所主办也。歌辛出名剌授予,其上印‘陈歌幸’三字,初以为有讹,歌辛曰无误。叩其易名之故,则谓将错就错而已。其实幸字良佳,歌而有幸,自是吉朕;辛字则于辛苦之外,别无良好诠释矣。”印刷所把陈歌辛的名片印错了(另见《流行歌曲沧桑记》145页),比起“歌辛”,蝶老更欣赏“歌幸”的吉朕。这篇专栏文章的标题“陈昌寿”出自陈歌辛的本名,蝶老写道:“于万象厅座上晤陈歌辛,始知流行于今日之《我要你》一曲,以及《不变的心》《可爱的早晨》《桃李争春》诸谱,皆出歌辛手笔,惟易名为陈昌寿,遂使人不知即歌辛矣。”

陈昌寿署名的作品还有《爱的歌》,发表在1943年第5期《新影坛》杂志上的歌谱印有“《自由魂》插曲”的文字,误导了不少陈歌辛的研究者。其实旧上海拍过两部叫《自由魂》的电影,1931年王次龙导演的是一出“反清”悲剧,是默片;1943年王引导演的是一段舞女的风月孽债。陈昌寿作词的《爱的歌》满嘴鸳鸯蝴蝶,却被后人前置进了“反清”默片,试图将陈歌辛塑造成十七岁即为电影配乐的天才作曲家。

1931年版《自由魂》公映广告

或许,他是天才,但在1931年尚未开花结果。仿佛水中望月,当时的陈歌辛根本看不清自己。1932年,他在文艺道路上四处播种。他有当作家的苗头,在新创的青年周刊《星期评论》开了“音乐教育谈话”的连载,之后写小说。身为女校教师,他的大尺度谈话备受争议。声乐协社成立于1932年夏天:“为黄警顽、缪治捷、周椒青、陈歌辛等集合诸音乐家所组织,专以研究声乐,发扬艺术为宗旨。”(《申报》,1932年7月26日15版)陈歌辛是“声协”的研究部主任,参考9月8日的《时事新报》,这还是一个校外培训机构:“即将开音乐讲习班,分高初二级教授云。”

同时期,陈歌辛参与的类似机构还有“人本剧团”,也担任教授,招生广告刊登在9月12日的《电影时报》。他当时的教学压力想必不小,在女校有一份固定工作,外加两份兼职,课余还写微型小说。《仇货》发表在1932年第1卷37期《星期评论》,陈歌辛虚构了一对邻国,阿答麦司被徐沙利亚侵略,阿答麦司的国民费杜灵病了三个月,醒来后发现国人罔顾法令,跑到徐沙利亚人开的商店购物,恼怒的费杜灵夺走货物,往大街上一扔,却被本国的警察抓捕,因为那条法令在他卧病期间已经作废。这明显是在影射中日时局,作者的态度暧昧不明,正如他后来留给世人的印象,正反都有迹可循。

陈歌辛此时还动了凡心。上海女子中学有一位叫金娇丽的明星学员,比他小三岁,国语演讲竞赛拿过第二名,校庆时还上台表演节目。这段师生情日后引发了一些不良舆论,《时代日报》甚至刊文《回女金娇丽之私奔》谴责男方:“惟好淫靡之词,毛毛雨,催眠曲,不离口腔,人多非议之……”这算旁证,说明陈歌辛当时对《毛毛雨》之类的时代曲并不排斥。

金娇丽(右三)是童星出道,1927年就以蝴蝶歌舞社成员的身份跑江湖,在上世纪20年代末的本埠报刊留下了不少照片以及报道

2

陈歌辛接触演艺界早在1932年岁末。当时上海出现了两大“绿洲”:“一个是‘绿洲电影艺术函授学校’,另一个就是‘绿洲歌舞剧社’,这两个‘绿洲’,都是陈大悲主持的……”(《影戏生活》,1933年1月19日1版)陈歌辛应该是“绿洲”的早期社员,《影戏生活》另载:“发起人是王乃鼎、仰天乐、王春元、陈一棠、顾文宗等,推举陈大悲任社长,徐公美为顾问,陈歌辛指导歌唱及作曲,音乐由某西人乐队担任……”这也是目前涉及陈歌辛作曲的最早记录。演员凌萝后来为《华北日报》写了一段时间的“自述”,发表于1934年11月20日的那篇也有类似的一记回响:“不久听说上海陈大悲,王乃鼎,办了‘绿洲歌剧社’。当时顾文宗和歌唱家陈歌辛又约我去玩,本来我已经很厌烦那种机械的生活了,就毅然加入了‘绿洲’……”

此时的陈歌辛已流露出一定的进步倾向。1933年2月初,他加入了脱化自综合性刊物《红叶》的文学组织青鸟社。同年4月20日出版的《新垒》杂志记录了“红”“青”之变:“《红叶周刊》,居然在最近以‘毁谤政府,宣传赤化’之罪名被封了。惟该社主持人对此颇示不满,拟于最近组织一‘青鸟社’,以继续以前‘红叶社’之生命云。”2月11日出版的《红叶周刊》有青鸟社亮相的速写:“是在二月五日上午九时,兆丰公园对面义利茶室中……到会人数三十六人……签名参加三〇人。”这份参加人员的名单里不仅有陈歌辛,还出现了他未来的妻子金娇丽。3月31日《申报》刊发“青鸟社附设艺术动员训练班”的广告,陈歌辛的抬头是“歌唱主任”。

1933年6月11、14日,陈歌辛参加了协助正宜中学筹款的“世界艺术诗歌音乐会”,男中音独唱法国近代名曲(《申报》,6月11日16版)。他演唱外文艺术歌曲的功力在隔年的一次电台表演中有更华丽的展示:“青年歌士陈歌辛定于明日下午二时在李树德堂(周波九四〇)(歌唱)名曲,节目如下:第一部,舒贝尔脱歌曲一首【今译舒伯特】,甲·谁是雪尔维(英文)乙·良夜幽情曲(德文)丙·野玫瑰(德文);第二部,意大利歌曲二首,戊·我底爱人,己·妇人心……”(《时报》,1934年2月10日6版)英法德意,这位歌唱家好像会四国语言。他的作曲才华也开始展露。3月11日《时报》刊发了陈歌辛的原创歌谱《小品》,歌词出自杜牧七绝诗《泊秦淮》,在民国文献里,陈歌辛的作曲生涯始于这首艺术歌曲。

随后,4月22日《时报》记载:“华东今晚播送《奴隶谣》(陈歌辛作曲)奴隶奴隶低着头,闷声不响地只管承受,若等铁链自己断,皮肉早发臭,发臭……”歌词另有两段变奏,应该是受《国际歌》的启发。“华东”即宁波路的华东公司播音台。

陈歌辛最早的一批歌曲创作湮没于旧报刊,此为一例,原载《时报》1934年3月11日4版

他还有好消息。1934年5月11日《时报》登出他与金娇丽的订婚启事。同年九月他在八仙桥青年会办了歌乐会,十日《申报》有预告:“复旦大学音乐教授陈歌辛君,为沪上著名歌乐专家,去岁在沪演奏,颇为各界所赞赏,近悉陈君已定于本月十五晚八时,假八仙桥青年会举行一九三四歌乐会,并联合韩国名歌乐家张庆璋君参加演奏,并请捷克钢琴专家Jan Erme伴奏,其节目均为德意各国名曲……”他的身边似乎永远不缺外籍的音乐同志;他的工作似乎也起了风波,从上海女子中学高升复旦大学,不排除这次变化是订婚的代价之一。

起码有四家报社关注了陈歌辛的歌乐会,9月14日《时事新报》最重视,提及演出的特殊之处:“在中国歌坛上作一次大胆的尝试,就是将各国歌剧中的歌词译作中文的字句。”部分歌词系陈歌辛原创:“还有陈君自作的《草儿在前》,《树之村》等。”

他经常去八仙桥青年会。1935年1月12日的夜晚是为大众口琴会的全沪个人锦标赛担任评委。14日《时事新报》登有赛事的长文回顾。李厚襄是当晚参赛的五佳选手之一,日后贵为时代曲大作家的陈、李二人,此时一个在台上吹口琴,一个在台下当评委,均未涉足时代曲创作。

同年二月,陈歌辛受聘上海剧院。2月20日《申报》公告:“市教育局局长潘公展氏及话剧界名人徐半梅、陈大悲,等所发起之上海剧院,闻已组织就绪,该院设有训练所,六个月毕业……该所自即日起登报招生……特组织考试委员会,聘请宋春舫、徐半梅、陈歌辛,等为委员。”吴晓邦也是委员,2月27日《申报》报道《上海剧院明日举行考试》,受聘导师有他的名字。吴晓邦与陈歌辛此前并不认识,他在自传《我的舞蹈艺术生涯》有这样一笔:“一九三五年春,我在颖村租了一所房子,想长期在上海办‘晓邦舞蹈研究所’……在颖村居住时,我与画家叶浅予、梁白波,音乐家丁善德、陈又新、陈歌辛,戏剧家欧阳予倩等著名人士相识。”(中国戏剧出版社,1982年9月版,15页)梁白波是叶浅予的时任女友,这对画家情侣蜗居颖村八号(吴晓邦的回忆是十号)的三楼亭子间,吴晓邦住二楼,陈又新住二楼的亭子间,丁善德住三楼,这些房客信息在《丁善德音乐年谱长编》有列,唯独不见陈歌辛的名字,想必他与吴晓邦的相识还是源自上海剧院的同事关系。3月14日《申报》透露了他们在上海剧院乐剧训练所的分工:“乐剧概论(陈歌辛)……跳舞(吴晓邦)……”

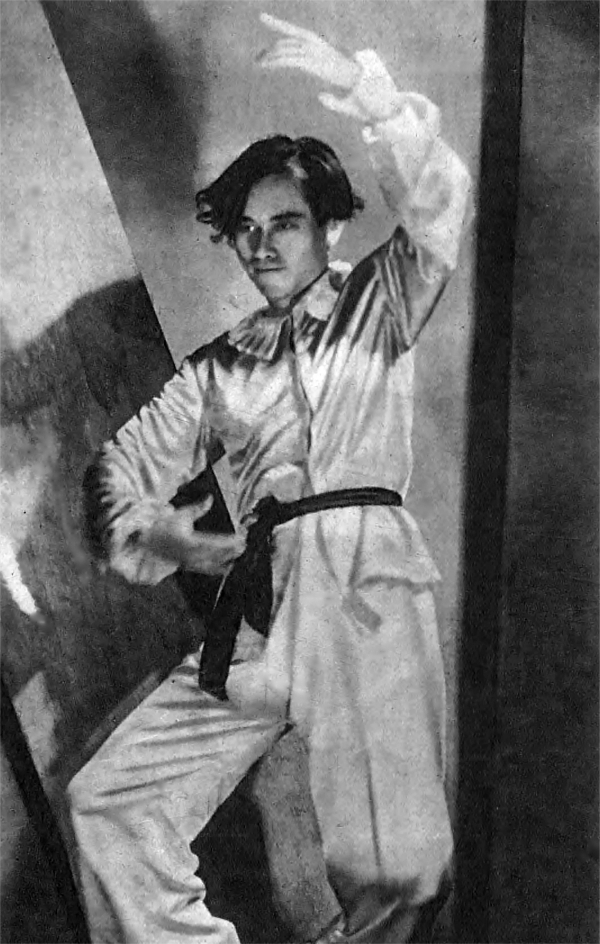

吴晓邦在日本学习古典舞踊,同时接触到西方的现代舞思潮,他在《中国的舞踊及其展望》一文写道:“没有音乐感触的时候就舞不起来,舞是被音乐节奏所支配的;绝对离不开音乐,而且它担任了解识音乐的义务,在近世所谓舞与乐是两者互为联系的。”(《时事新报》,1935年3月8日10版)换言之,吴晓邦需要陈歌辛的音乐,也用舞蹈解释他的音乐。

吴晓邦《诗人哈游》之舞姿;万氏摄影,原载1935年《时代》杂志

《摩登夫人》是陈歌辛配乐的第一部大制作。这出五幕悲剧也是上海剧院孵化的第一个作品,从当时报刊的演出广告来看,吴晓邦缺席,陈歌辛敬陪末座。《摩登夫人》6月20日在金城大戏院首演,当天的《申报》广告还预告了上海剧院不日公演的四部乐剧,《西施》占据首位。《西施》几乎是与乐剧训练所一起成长的,吴晓邦在自传写道:“我每周去授课三次,并为《西施》这个剧排练‘浣纱舞’,宫廷的‘剑舞’,西施和范蠡的‘双人舞’。有时我整天都要到排演场去。这个剧是陈大悲编剧,顾文宗导演,陈歌辛作曲和指挥,我是舞蹈设计。陈歌辛与我的深交也是由此开始的。”(16页)同样地,中国音乐剧的历史、陈歌辛作曲的歌灌录唱片,也始于《西施》。

9月26日《申报》刊出《西施》广告:“今天起日夜公演卡尔登影戏院……”之前,陈歌辛与吴晓邦另有一次合作。9月2日《申报》预告他们:“将于月之七日假座静安寺路五七七号美国妇女总会演奏《歌踊之夜》,据陈君言此次公演均为‘古典音乐’……”看《民报》、《时事新报》的事后评论,的确是非常欧化的一次联合表演。对于陈歌辛的歌唱以及作曲,当时沪上的艺文界、媒体圈以肯定为主,《西施》还得到了这样的赞誉:“他们开拓了一切艺术部门,中国古典音乐和西洋乐器,京戏的台步道白,加上文明戏的手法,歌剧和话剧,悲壮的历史题材,配以闹剧的演出;这一切成为西施的特色,我们不禁惊异短短的三小时,给我看到的是太多了。”(《民报》,9月28日12版)

乐剧《西施》四大主创,原载1935年《新人周刊》

程静子在剧中饰演西施,她为百代公司灌录了《西施》的原声唱片。参考旧百代档案,这张唱片发行于1935年10月1日,录音时间不详,在《浣纱歌》的片头能听到报名:“百代公司特请上海剧院乐剧《西施》主角程静子女士唱《浣纱歌》跟《教我如何能忘你》。”陈歌辛是这两首歌的曲作者。

陈歌辛的家属同样重视《西施》。在杨涌先生收藏的一组陈氏遗物中,金娇丽为纪念丈夫去世三十周年写的缅怀文章有这么一句:“他才华出众,青年时代即写了中国第一个歌剧‘西施’……”子女为亡父编写小传,在大同小异的抄本里,《西施》都被视为父亲创作生涯一个壮美的起点。陈歌辛创作《西施》之时是真的年轻,刚满廿一岁。那一年,聂耳的去世承载了上海艺坛的巨大伤痛。陈歌辛参加了聂耳的葬礼,因为几句不适当的话,八月中下旬,《民报》《社会日报》《世界晨报》相继发表了批评他的言论,在1936年之前的陈歌辛文献中,除了师生恋,这样的负面形象是极罕见的。

……

还没有评论,来说两句吧...