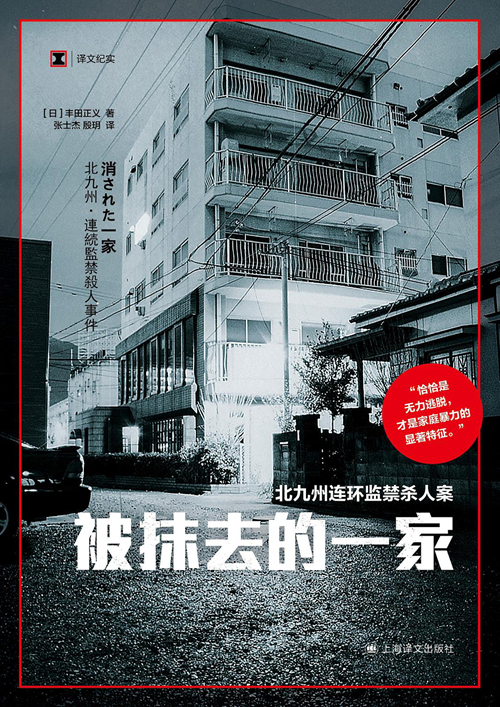

无论从什么角度来看,“尼崎事件”都堪称是新世纪后日本罪案史的奇葩,一个貌不惊人的中年妇女在数十年的时间里,在大阪湾城市圈里横行霸道,肆意入侵他人家庭,利用精神控制加暴力虐待,巧取豪夺几千万日元的资产,并且残忍地杀戮了十几条生命。上述的描写是基于日本媒体的报道,“魔女”“吞噬”这些耸人听闻的词汇充斥在案件被揭露的时刻,日本民众无不惊骇于角田美代子的操控能力,如同北九州“被抹去的一家”一样,一时间专家、评论员又开始在大小屏幕里分析、嗟叹不已。

当记者小野光一踏上尼崎市土地的时候,报道“尼崎事件”的大批记者们已经作鸟兽散,留下的是已经被骚扰到恼怒的相关人士,居酒屋里的老板看到陌生面孔就会警觉起来。2012年,案件被曝光之后,记者们对于素材的攫取可谓竭泽而渔。光一并没有兴致索然,相反凭借敏锐的新闻嗅觉,他判断出冰山之下大量的盲区,而这些素材被忠实地还原、记录在《被寄生的家庭》一书中,在这本书里,一个罪案的“奇观”被归还到了日常生活当中,当隐秘的恶通过矫饰,均匀地分布到柴米油盐之中,大众是否会对它奋起反击,倘若不能,“尼崎事件”就仅仅是一个奇观,猎奇只能带来刺激,而刺激总是短暂的,事件的余韵伴随着麻木,一同凝视着日本现实的深渊。

“我对那个大妈最深的印象就是钱。总之呢,她不管走到哪儿都在找能给她“宰”的人……角田大妈说:‘钱没了缘分就没了,没有钱缘分就断了。这就是个看钱的世界。’”角田美代子成为十恶不赦的魔头,当然也是拜环境所赐,野蛮粗暴压榨工人的包工头父亲,性格强势做皮肉生意的母亲。她出生于“二战”后日本的“团块世代”,彼时的尼崎市是一个工业发达的港口城市,五湖四海的劳工汇聚于此,不少人还是从朝鲜半岛偷渡而来的“黑工”。成长于这样的家庭,缺乏父母的关爱,美代子从小就混上了社会,不仅和小混混一起勒索同学,甚至在16岁时就当上了皮条客。在小野光一笔下,美代子少时的相识们都不约而同地慨叹,她(当时)其实不是个坏人只是家庭环境太差。“团块世代”是战后日本经济复苏的助力,但同时也埋下了一些不稳定的种子,多子女家庭的教育存在很大的问题,而当时日本政府的工作重心全部扑在经济上,对于非法移民、“黑道”崛起以及风俗产业等持一种姑息的态度。诸多庞杂的细节不一一复述,单看美代子被亲生母亲介绍去卖淫,那就可以想象这或许就是她恶的起点。

小野光一的文笔在如今一众的罪案类图书中显得十分另类,他闲笔与文学化表述非常多。比如与知情人的“接头”,每每于KTV的包厢里推杯换盏;揣摩受访者的心态,不断地在脑内演绎可能遭遇的情况,提前做好应对策略。但是显然这位经验丰富,有勇有谋的调查记者也有言不由衷的地方,在全场景尽可能地复现角田美代子的犯罪经历之后,他得到了一种结论——“美代子绝不是什么怪物,她是因为软弱才杀害对方,如果不这么做,她会日夜不宁,担心有人暗算自己。”看到这里,读者会感到一种不畅快,这个在看守所内自杀的女魔头用一种最“方便”的手段让所有的罪孽失去了意义,而我们的作者得出了一个十分日本的犯罪理由——“是啊,她也不容易……”

这种类似的结尾实在不新鲜。

东野圭吾的小说作品《恶意》可以看成这种情绪的延伸。在写《恶意》的时候,东野显然还没有进入江郎才尽的舆论氛围,他不需要那些冗余的铺垫就能把读者的注意力紧紧抓住。多线的叙事在交代细节、线索的同时,也能将悬念保留下来,因为他想在这本小说里探讨的是犯罪的“动机”这一核心要点,他很坦诚地用故事告诉公众,“恶”有时不需要理由。角田美代子瓦解他人家庭,趁虚而入、非法侵占的手段其实并不高明,口头威胁、暴力虐待,与日本校园中广泛存在的霸凌并无二致。《43次杀意》一书记录的霸凌事件中,受害者被发现死在川崎市多摩川的店旁,年仅13岁的辽太浑身赤裸,身上有多达43处的刀伤。犯罪者都是他的同学,根据作者石井光太的调查,这些施暴者其实也没有明显的犯罪动机,可能只是认为辽太好欺负。同样的,2004年,角田美代子将一对在柏青哥店认识的年轻情侣软禁在家,并向那位女性的家人索要赎金,没想到这人的朋友正好混黑道,美代子反倒被对方威胁了。对强者彻底地示弱,对弱者彻底地强势。这就是角田美代子“纵横”濑户内海,祸害多户小康家庭,杀戮十余人的犯罪哲学——她会不择手段地让自己看上去更加强大。不必去战胜对手,而是去寻找能战胜的对手。

极其恶性的犯罪事件,其动机往往是十分虚无的、无意义的,这或许才是令人细思极恐的地方。

但是作为旁观者的我们仍旧持有巨大的疑问,角田美代子鸠占鹊巢在他人住宅内肆意虐待殴打,动静是绝对不小的(书内的目击者、知情人众多),然而真正愿意为受害者报警的人却寥寥无几。这种吊诡的现象似乎暗合了书中的表述——“别的地方我不清楚,但在尼崎这个地方呢,大家都是‘我不问你,你也别打听我’的态度。”这又哪里只是尼崎,整个日本好像在世界范围内的形象就是这样,一方面极度的自律,对边界感的把握精当;另一方面则极度的冷酷,许多案件正是因为错过了早期的介入(明明已经暴露),酿成了大祸。《被寄生的家庭》提到了一个例子,被美代子拘禁的丰先生侥幸出逃,他多次向属地的警察局反映自己及家人遭受角田的虐待和欺凌,请求警方及时介入拯救他的女儿。但是警方以“不介入家庭纠纷”为由拒绝了丰先生,他们还暗示这个事儿不是“案件”,不方便立案调查。走投无路又挂念女儿的丰先生不得不重回魔窟,撺掇角田美代子和自己一同进行多次盗窃,这才得以被警方关注,逃离了魔爪,遗憾的是他的女儿已经泥足深陷,最终成为了角田美代子的牺牲品。小野光一这样写道:“丰先生的双眼中,早已没有了刚刚燃烧的愤怒和悲伤的火焰。他的眼睛丧失了一切感情,好似两个无尽空虚的大洞。此时,我确切地感受到了。的确,一切的元凶是美代子。要是没有和她扯上关系,一切惨案都不会发生。然而真正麻烦的是,美代子也只是一个媒介。她的存在引发了社会和个体中那种潜藏的恶。而这些恶,统统施加到了被害者的身上。我不由得一阵战栗。”

日本警方在重大案件中的不作为已经成为了一种“名物”,办案时的不负责任以及事后的鞠躬道歉相映成趣。当角田美代子将既有的家族关系玩弄于股掌之间时,实际上日本警察也将民众的性命视若儿戏,大家也可以想想为何日本的刑侦剧长盛不衰,为什么目暮警官离不开江户川柯南。

1995年,阪神大地震的发生造成了该地区的重大灾难,房屋倒塌、人员被困,一时间地方政府失去了行政能力,不少地区的灾民只能自救。凡是基层权力出现失能与真空,其他的势力就会趁虚而入,“山口组”正是在此期间充当民间救援的力量,这成为其在世纪末称霸日本的道义支撑。“尼崎事件”实际上与日本社会局部看不见的“黑幕”有着紧密的联系,角田美代子与尼崎市当地的黑恶势力关系密切,帮助她犯罪的不少青年都有黑道背景,另一层隐秘的联系是在日朝鲜人的“三不管”状况,日本警方在事件上的逡巡犹疑,不愿给自己招惹麻烦乃至报复。电视剧《柏青哥》(又名《子弹球游戏》)改编自韩国作家李敏金的同名小说,讲述了韩国人在日、美影响下的家族变迁,其中的挣扎、彷徨以及经久不觉得伤痛,都是我们从另一个角度理解“尼崎事件”的钥匙。只是电视剧的改编显然加入了很多美国制片的“鸡汤”,比如“历史辜负了我们,但我们无所畏惧”,这样概括显然窄化了李敏金所欲表达的复杂性。因为无所畏惧其实是一种敷衍,如同在看守所了结自己的角田美代子一样,看不见的恶在水下涌动,不可名状的恐怖潜藏在生活四周。

《子弹球游戏》剧集海报

当小野光一将要结束自己调查“尼崎事件”的历程时,一位已经和他混熟的居酒屋老板向他调侃,问他什么时候会再来尼崎。小野也不无玩笑地回答,或许这里再出现大魔头的时候,他就会回来。有多少真心话是以玩笑的方式,残酷地暴露在现实里。“其实只有角田家族消失了不是吗?除此之外什么都没有变啊。他们的同伙还都在,同样的事还有很多人在做……”新闻调查无法实现记者个人求真、救世的理想,小野光一只能遁走,留下一行精神气质与鲁迅相投的句子。

“夜晚的街道漆黑寂静,我迈开了脚步。”

还没有评论,来说两句吧...