2024年9月9日是知名画家石虎(1942-2023)辞世一周年。

石虎一生可谓传奇,他早期因《非洲写生》而影响巨大,其后因特立独行与求新求变不断成为艺术界争议话题,然而他在借鉴西方当代绘画观念和实践的同时,始终强调中国文化的渊源,并以其创作时的直觉、野肆与辽阔,探索对于当代文人画的理解。

多年前石虎因为喜爱岭南山村间的明月清风,一直居于粤北的浰源镇山下村。澎湃新闻在石虎染疫辞世前曾与石虎进行过一次两天的长谈,这也是石虎生前最后一次关于文化与艺术的长谈。彼时,年已八旬的石虎,居于山下村多年,长发编辫,或踱行于山下,抚松观月,或正襟危坐,月旦人物,臧否艺坛,或回顾从艺之路,我行我素,或详说“法无定”、“象无形”,恍兮惚兮。

“秦汉、生猛、元浑,这几个字说得一点都不错。我的艺术,一直想追溯这种精神。”

“人不是神,可是在一定时候,人具备神性。恍兮惚兮的时候,朦胧中会有雾里看花的味道。”

“说到艺术——实际上,艺术相当于星辰彼岸,彼岸是什么?就是招魂。人的生命是有限的,要走远一些,不走白不走。”

《澎湃新闻·艺术评论》(www.thepaper.cn)陆续整理出这些对话实录,以为纪念,继此前刊发对话(上)后,本期为对话下篇。

石虎在挥毫,2023年初夏,山下村 澎湃新闻 图

自己造笔,追寻一种线条与灵性

顾村言:看你的工作室有不少各种各样的笔,我们从笔说起吧,笔与线条相关,你现在用的笔多是自己制的笔,比如雀毛笔,当时怎么想到制笔的?

石虎:用毛笔画的,当时莫名其妙一种冲动,就觉得自己想像的线条,这个毛笔画不出来,所以想找一种新的笔,就用各种动物毛进行各种试验,最后找到一些孔雀毛,就开始制笔。

顾村言:其实中国艺术很多跟工具的变化有关,明清大写意的兴起与宣纸的出现有很大的关系。

石虎:我造笔的背后有一个要求,这个笔一定要不可控,中锋,这个笔如果太好使了,都是跟着你,都是你想怎么样就怎么样,那就麻烦了。

顾村言:所以你最后用孔雀毛,也是试了很多毛以后,放弃了兔毛、羊毛、狼毛……

石虎:对。

顾村言:记得以前温州有一位老先生,是用鸡毛写字,很有风格。你之前有没有试用过鸡毛?

石虎:没有用过鸡毛,现在有一种叫野鸡毛,它的道理和孔雀毛差不多,有一点尾巴的长毛。这种毛的特点,它不能吃水,但它合拢起来之后可以把水夹住,这样的话,水到纸上的感觉,非常有弹性。只有意外,才能出奇,本身如果都按照你的思路来的话,你的奇思妙想从哪里产生呢,它出来一些奇奇怪怪的东西,就出有新的形象。

顾村言:古人说“惟笔软则奇怪生焉”,这个造笔重新选毛锋也是在这个话语的语境里,是不是希望给自己带来更多的意外,或者说把控之外的惊喜。

石虎:是的。

顾村言:一个艺术家的心路,这个挣扎的历程,看到他最后想要的是什么,尤其可贵。其实中国画尤重线条,线迹即心迹,也呈现着这样的一种心路。

石虎:线条回到原始性的一种追求。

顾村言:为了线条而造笔,您现在造笔肯定和一开始不同吧。

石虎工作室所制的笔

制笔材料

石虎:那肯定,一开始的时候简单的搭一搭,现在这些就不是简单的了。

顾村言:现在你还是要保证它有一个不可控制,希望有一些偶发的东西?

石虎:对,这种精神是一直有的。

顾村言:其实偶发是比较重要的,所谓妙手偶得,就是不要刻意,其实很多的逸品都是偶发的,你有意识的追求这样的“偶发”,用笔进行提纯,这很有意思。

石虎:这世界上一个人的修养,比如说一个线条下来,心灵中可能有一种愿望和必然性的结果,有一个预判,这是很正常的,可是画着画着不听你使唤了。像这个宠物豆豆,你一叫它,反而跑了,跑了其实是一种天意,你要驾驭它跑,最后豆豆还能跟着你回家,这就是尊重线条的自在性,不然的话线条成为你的奴隶了。

顾村言:其实万事万物,线条也是有灵性的,独立于人之外而可以成立的。

石虎:对,其实整个作画方式,都不应该看成是自己的产物,都应该看成自我和天、万物的一种此时此地的产物。中国人讲“天人和一”,怎么一到画画的时候就不要天了?这不是很奇怪嘛。所以整个画画方式也是属于这样,何况线条,线条也是,整个绘画过程都是人和天的合作。

顾村言:这样的绘画让人期待,这与心性相关,这样的观点在八十年代是颠覆性的,其实现在看,仍然是颠覆性的。

石虎:其实孔雀毛笔中国人见过,外国人也见过,这个不可控,这个怎么弄的,他要写一写,最后写不成,就放下走了。

顾村言:我有一阵子喜欢林散之,他喜欢用长锋羊毫,线条挥洒起来确实潇洒,那得有真功力才能用,我之前从没想过用孔雀毛,您之前用毛笔有没有什么讲究?比如狼豪、羊豪。

石虎:有一个缺点,毛越长以后,弹性失去了,你看他们的线条都是人为可控的线条,孔雀毛有个特点,弹力非常强要是甩出一笔线条来,可以像刀劈斧砍般的锋利,软的时候也很软。

顾村言:这就不仅仅是“笔软则奇怪生焉”了。这太有意思了,您比另一些人走得更彻底。像重彩那种画,也会用孔雀毛笔吗?包括前几年完成的巨幅《十八罗汉》?

石虎:重彩没必要了,它主要是以色彩为主。十八罗汉的画作,有一部分是孔雀毛画的。

顾村言:想起张大千曾以牛耳毛制笔名为“牛耳笔”,对于孔雀毛,有讲究吗?

石虎:没有,但不能用整个的孔雀毛,要撕下来,一根一根排列。笔触,想留就留,很自由,不像宣纸,稍微一迟疑,其实宣纸搞出来的东西,都是比较琐碎,我喜欢皮纸。

顾村言:说起皮纸,印象里傅抱石抗战时期在巴蜀用皮纸画了一批画,不过他当时用皮纸是没办法。

石虎:他那时候的皮纸可能是比较好的,用过一阵,但后来找不到了,我亲自去买,也没找到。

顾村言:要折腾中国画的话,笔和纸确实是要花力气折腾的。当然,还有墨,砚,色。

石虎:皮纸最大的好处,拉力好,在一定程度上拉力和布差不多。

顾村言:你对墨、色彩有没有什么要求?在墨法等方面有没有什么新的比较有意思的探索?

石虎:墨的研究,古人的研究太多了,我们再研究,也研究不过古人。色彩嘛,可能我会有自己的一些看法,实际上三种颜色,油画颜色是一种,它的缺点是散光,另外到了六七十年之后就开始爆裂,所以这个材料不是最好的。日本出的矿物质颜色,结晶体太多,它散光,最后画出来像工艺品。最好的颜色其实就是土质颜色,就是我们平常用黄土烧的赭石,褐色、土黄这类的颜色,这个东西是比较自然的。另外,最重要的一点,赭石颜色透气,它透气就不会干裂。因为土质颜色,最好的一种方法不是用胶的颜色,而是粉,磨成粉的那种,粉在绘画中非常关键,它不仅仅是透气,而且和一些颜色的结合比较无缝,很自然的结合在一起,但一般画家都不用粉。

顾村言:颜色的细微处需要辨析,你眼睛现在还好吧?

石虎:眼睛验光的状态是0.06。

顾村言:您这个混沌状态反而好,混沌状态也许是老天所赐的一个返璞归真的管道。

石虎:我一般上午画画,在案子上画点小东西。老子《道德经》写了很多年了吧,中国文化界熟悉这也有两千多年了,但有多少话,人们能消化?能变成现实,这是很遥远的。

顾村言:其实有很多话,如果没有人生的经历与对生命宇宙的思考,是消化不了的。

石虎:是啊,有时以为消化了,其实什么也消化不了。

顾村言:很多事,经过九转峰回以后,发现那些平常的语言,其实包含了极其深邃的道理,老子、庄子是这样,一个人年轻的时候读和八十岁的时候读,其实是两个概念,包括我们现在人到中年读,也不一样。中国文化,首先是文化上的,没有文化,没有生命的经历,是不太可能体会到的。

石虎:对,美术单独从文化中分裂出来,这也是人类发展的现实,其实很多东西都是不能分裂的。

顾村言:我们昨天说到“六书”。其实,还有六艺,当然不是琴棋书画,士大夫是传承文化的人,不仅通“六书”,“六艺”也要通的。

石虎:比如秦始皇的兵马俑在最初绝对不会当成雕塑艺术做,那时候没有雕塑的概念,结果兵马俑出土以后,大家认为是最伟大的雕塑艺术品。秦始皇的长城,在现代来看应该算人类最伟大的“大地艺术”。

顾村言:这样理解有意思。长城,真的伟大的“大地艺术”。我想起2022年春夏在上海经历的一些事件,现在回头想想,或许也可以理解为大型行为艺术,如果从历史的眼光,可以说是促人醒悟的行为艺术。再讲到中国艺术,说文人跟艺术的关系,有说从王维开始,也有说从顾恺之开始,其实我个人以为只要出现了,他从事绘事,就有了文人艺术,或者说文人画,至少庄子所处的春秋战国时期,那时候就是有文人画的,比如庄子所记的“真画者”故事。

石虎:那时候好像文化人和非文化人之间,没有什么明显的界限。

顾村言:读先秦与汉早期的文章,以及艺术,都感觉到一种苍浑的元气。多年前第一次到拜汉代霍去病墓,那石雕真是大朴苍浑。

石虎:以前一个孩子要教育他成长,文武都要学的,像霍去病这种,武也厉害,文也厉害,都是这样。

顾村言:所以艺术真的是可以通天人之变,不能把艺术理解为那么小的概念。

石虎:对。

顾村言:再说说您求学的时候,当年你在浙江美院的时候,跟过潘天寿学习吗?

石虎:他们给学生表演作画的时候,我们就是在旁边看一看,他们用手,用墨,用手指头画,我都见过。

顾村言:我觉得您对中国画线条的理解与体会,与浙美当年潘天寿主导的教育体系也有一定的关系。

石虎:有关系,因为浙美那时候正兴旺,1960年嘛,浙美的实力在当时应该是很强的,那时候潘天寿健在,对我们影响还是比较大的。另外,浙美出来很多大家,当时周昌谷,他是国画系,我在工艺系,但那些基础课,像雕塑系的老师也来教我们,他们做什么活动,画什么画,我们都会去看,互相串嘛。

顾村言:你跟吴山明他们,都是一批的吧?

石虎:他跟我差不多,生于1939年的。

顾村言:还有朱豹卿先生,他早一些,生于1931年,他的大写意非常之棒。

石虎:浙江这些人,后来他们也有分配到人美,也有,还有我们的同事,还有很多浙美分过去的人。

顾村言:所以您的精神契合和文人写意,和在西湖边的滋养也有很大的关系。

石虎:当然。当时的浙江美院是在南山路“柳浪闻莺”那边,回忆起来,印象里一直都是很优美的环境。

石虎在工作室 2023年初夏

元浑之气与艺术的招魂

顾村言:再往前推推,介绍一下你年少时候在河北的成长与印象。

石虎:那时候十七八岁,进到学校以后,小孩子年龄也不大,很新鲜,之前在北京、河北。

顾村言:您属于既有北方的苍浑,又把南方清新的融在一起,特别有意思。

石虎:我这个人对南方的感情,可能相比北方人是情有独钟的。

顾村言:老子道德经说“上善若水”,从水可以理解中国文化的渊源处,像您每天都在山下村的溪边走一走。

石虎:关于水的故事太多了。

顾村言:像您从童年开始,可能有很多东西不知不觉中就涵养了你。

石虎:我爸爸以前在河边用网打鱼,我跟着他捡,有时候打得多,有时候打得少。

顾村言:原来你家乡也是水乡,河道比较多的。

石虎:河北徐水县,年年发大水。我们是夏天发大水,平常水不多,两条河,一条大,一条小,交汇处就是我们村。

顾村言:山东济南和河北有些地方——比如白洋淀,我感觉地域上与南方有相似处,可能与水多有关系,像孙犁的笔下的荷花淀,触目是水。当然它们本身也是中国文化的重心,但后来经过魏晋南北朝、南北宋,文化南迁,还保存着中国老庄、逍遥、自在这一派的地域文化涵养,这一点还是蛮重要的。

石虎:文化的流动性其实很大,比如说河南,简称“豫”,是代表人牵着大象,我们可以有所联想,河南这时候能有大象?相信那时候的气候就相当于现在的云南,不然的话怎么会有这个字。

顾村言:前些年陕西出土了唐代韩休墓,壁画里发现有芭蕉树,现在的陕西没有芭蕉的,唐代画作中居然有很多芭蕉树,这就很有意思了。我想这可能跟气候的变化也有关系,那时的陕西也许气温比现在高得多。

石虎:以前我在新疆的唐墓里,看到过唐朝的供果,当然没这么新鲜,颜色,基本上桃是桃,杏是杏,还是能分辨出来的,那个形都是完整的。我就想,那时候和现在的确是有很大差异的。

顾村言:包括中国文化的南迁,您是河北人,最后晚年却定居在中国南方省份广东的最北端,也是很有意思的一个缘分。

石虎:人就是这样,走到哪儿算哪儿。顺其自然,做人做事都是这样。我们从事艺术的,尤其是不能僵,一僵,做出来的东西就不行。

顾村言:艺术上一僵就是匠气,实际上僵就是自命为工具了,没有自己的主见,从政治来讲,僵与专制、奴性相关。

石虎:就没魂了。

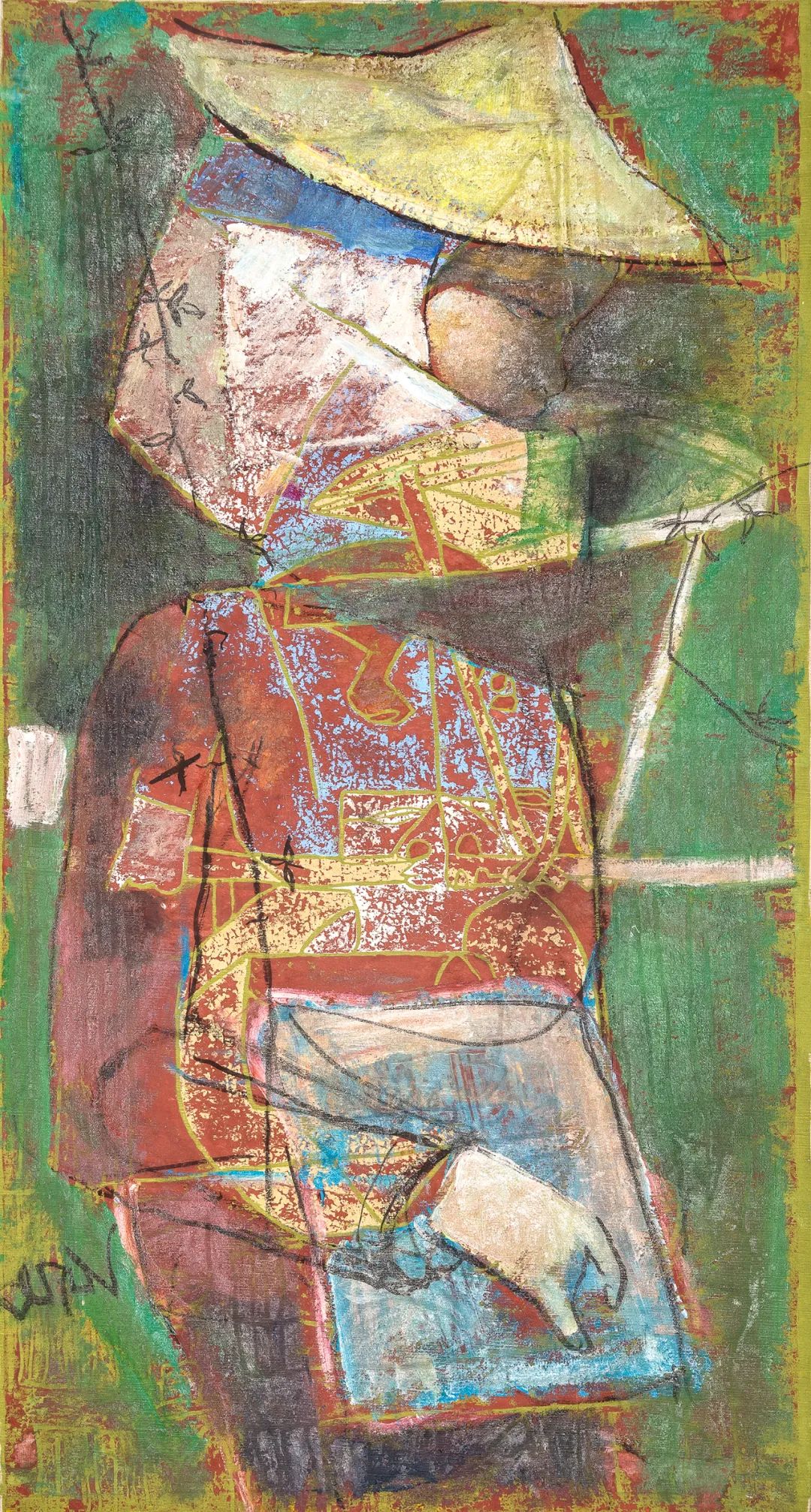

石虎 《水墨人体》 2012年

石虎《蛮弓》布本重彩 2017年

顾村言:身上要有元气流动,可不可以这样理解?我想到您的曲折经历,但就作品而言,从早期的非洲写生,到“女蛮”,再到现在看到的一些水墨女人体,就想到《楚辞》里的山鬼与“招魂”,包括您最后居住这样偏僻的山村,可见浓郁的楚风古韵,有一种感觉是——不知道对不对,你在身体力行地在为现代文明“招魂”。楚辞里多有招魂之作,你笔下的物象,不知是否可以理解为现代社会的招魂之作?如果可以,那么这样的魂,在你心目中,有具体指向吗?

石虎:我完全同意。人体在万物中最复杂,信息最多,和灵魂情感联系的最紧密。人体每个部位都带有情感,线条也很丰富,你能够书写性地把人体表现得淋漓尽致,才能充分体现水墨画的生命力。说到艺术——实际上,艺术相当于星辰彼岸,彼岸是什么?就是招魂。其实艺术涵盖的东西,就是人类整个文化的全部,有些作家、文化人,他们总是觉得诗书是第一,轮到画画好像第三、第四比较低,我听完以后感觉好像和我想像的都相反,可以说人类万物都是从形象出发的,文化是什么?文化是慢慢提炼出来的,首先没有文字就没有文化。首先造字,造字就是从文理来的,仓颉造字,观天地之象,其实说句不好听的话,是从图像中来的,所以绘画应该是文化的母体。比如说不识字,小孩上学你给他一个嘱咐,怎么办?画个图,这是最原始的。绘画,不是第三、第四的,一个词出来之后,说很博大,这个画,很小,他们理解这个画就处于一种蒙昧状态,根本不懂什么是绘画,从而实际上也是不懂什么是文化,包括他们自己写的字,写的作品,他这句话一说,我就把他打入“没文化认知”的浅层。

顾村言:想到陈从周先生当年批评人时,最狠的一句话就是“没文化”,他是搞园林与古建筑研究,这是文化人说的话。现在没文化的满大街,而且在到处张扬,也是蛮恐怖的事。

石虎:张扬的人最没文化,你看凡是谁在滔滔不绝地讲文化,其实是最没文化的,一个人滔滔不绝地讲文化,就像一个人每天滔滔不绝地讲道理。讲话,只要你滔滔不绝,基本上就失去了对文化的尊严,对文化的深度理解,话不能够随便说,佛说“一说就错”,文化是这样,很难说的。说了半天法,最后说我没讲法。像我们讲艺术也是这样,其实是讲艺术的不断更新、不断变化的艺术本质,这个东西没有一个固定下来的理念,你只要一固定下来给他一个概念,应该是这样应该那样,它都是具体的辗转时空的一个临时道理。

顾村言:从更远的时空看,都是一个短暂的寄存。

石虎:是。我们上学的时候学的东西,被老师规定,老师说这是1,就不能记成2,都记得死死的,都这样学下来,最后学成一个匠,好多东西其实是双刃剑,所以我们要花一辈子的时间冲刷这些东西。像我活到八十岁,像我们从抗日过来的,以前习惯用“扫荡”,我们一辈子都在搞“反扫荡的工作”,学到的东西像一条一条绳子(束缚)你,你想要自由,想要在艺术走向精神彼岸,一定要符合自己心性的期盼,这些东西搞着搞着就讨厌了,怎么又那么僵了,经常是这样,所以要反扫荡,来来回回痛苦挣扎,其实艺术的里程就是这样。

顾村言:确实,不断从生到熟,然后再从熟到生,再扫荡,否定,扬弃,再往前走。再结合自己的教育经历想想,有时也是这样,年少时的教育,就像你说的,被规矩,有时感觉不断地被灌毒,然后好在喜欢观天观地素读书,就天生地在排毒,随着觉悟和悟性,不断接近自己天性的东西,在扫荡的时候,就把很多不符合天性的东西扫掉。天性永远与自由或者说是自在的心灵相关。

石虎:其实你学了多少东西,等于你掉到陷阱里多深,你学得越好,成就越好的这个人,往往都出不来,为什么?他掉得太深了,他自己没能力反扫荡,我们学的也不算好,也不算坏,道听途说,学了很多东西,其实你就是没学,你也学了,你不学院派也学院派了,因为大趋势、大语境在影响着你,你看报、看刊物、看图画、看展览,都是这样的语境,无形中的教育,太厉害了,我们在那里面混来混去,说是好像很优秀或者怎么样,那中毒更深,所以一辈子“反扫荡”。直到现在为止,有时候手不自觉的,机体本能就回到当初的。

顾村言:包括您最早成名的《非洲写生》,虽然有很清晰的浙派的影子在里面,但看得出当时你已经非常注重用线了,糅入了传统文人写意画的很多元素,尤其是封底的那一幅,长线条,感觉质朴、奔放而自信,我感觉你后来也在不断扫荡当时美术教育的“流毒”,非洲写生可能更多的启发来自于观念与现代艺术,带来新的视野和非洲原始的苍茫之气。

1980年代,石虎《非洲写生》系列作品

1980年代,石虎《非洲写生》画稿之一

石虎:我在画《非洲写生》之前,有过两种画稿,一种是现在出版的画册风格,另外一稿是现代主义风格的,因为我们那时候学现代主义,不是从八十年代以后才开始的,我们那时候在工艺界看现代主义的刊物,都是从苏联体系的东欧国家过来的,所以现代主义的很多东西我们都接触过。再说,浙江美院那时候,罗马尼亚搞现代主义的有名艺术家直接在那儿教学,我见过他们画的画,他们画的人很形式主义的,奇奇怪怪的。罗马尼亚的绘画蛮有风格的,东欧,都是暖铜色的色调。其实当时包括苏联的绘画,包括西方现实主义的绘画,当时对我们非常有吸引力,因为当时年轻没有各种约束,就是我喜欢这个,有兴趣就进去学。当时我们国家在1950年代就介绍毕加索,因为他是共产党员,共产党里出了世界现代主义里最优秀的艺术家。当时的美术教育背景是,把搞现代主义称为资本主义的形式主义。

顾村言:毕加索当时也归到这里面吗?虽然他是共产党员,他是现代主义。

石虎:大家批判形式主义归批判形式主义,但毕加索不能批判,因为他是共产党员中最优秀艺术家,《美术》杂志都介绍的。抗美援朝,毕加索都画了最优秀的画,和我们的立场都是一样的。

顾村言:所以你在非洲,当时这个写生用了现代派技法画了一套,但没出版,出版社估计也不会出版。

石虎:现代人也不知道那些,我很怀念那些东西,那些作品没成作品,都是手稿,两套方案嘛,很可惜,很现代主义的。因为在那之前工艺界搞美术的,业余的都是地下工作,都是偷偷写,从图书馆里翻出德国的刊物,研究那些东西,私下里找老师,都是像地下工作一样,偷偷地说,说艺术的方向应该是这样。

顾村言:因为当时整个美院的教育体系是倾向苏联写实类那套,因为写实类是为政治服务,绘画要作为宣传工具之一,而这个现代主义是与个人心灵相关的,所以肯定是相左的。对了,那套手稿,自己还保留着吗?

石虎:这个说起来很伤心,不仅是手稿问题了,1989年以前的我的作品,我现在连个纸片都没有,统统被卖光了,我自己也没有办法。

顾村言:现在收藏在哪里?

石虎:哪儿都有,有的在日本啊,哪儿都有,这也不管了。画画的人其实只管画出来,画了以后安慰了自己的心,就和世界拜拜了,人生就这么回事。其实我们很小的时候已经把自己的灵魂和绘画拴在一起了,我引以为骄傲的就是我的画,我所有的灵魂载体就是我的画,因为没有别的前途,这也是特殊历史造成的。比如我们那时候想进步,孩子都想进步,我出身不好,人家都说地主的孩子。那么你怎样生存呢,你灵魂的尊严在哪里,最后我们这个灵魂基本上和绘画合在一起了,这就是我的尊严。

顾村言:理解的。我有时想,所有有天份的人,当然不一定是局限于绘画、文学、书法、设计等,他于世间只是找一个管道来承载他的天份,有这个管道他就会倾泻而出的,如果因缘际会跟绘画结了缘,把这一行往深里做到极致,就是在追求生命的一种大圆满,往大处说,甚至可以是通过这一小小的行当“究天人之际,通古今之变”。

石虎水墨人物画

石虎:对于绘画,我们以前不是爱不爱的问题,这就是我的生命,也就是这样一路走下来。年少时如果非要说完全出身不好,那还好,还不算屈辱,因为这是阶级斗争,你到这个位置了,就没办法。我爸爸是1922年参加过共产党的,很早期的共产党,他这一辈子就是早期共产党人的那种信仰,教育我们都是只有社会主义才能救中国。后来因为革命胜利了,很多亲戚都在体制里当官,你说屈辱不屈辱?我家是这样的家族,你填表,得写出身地主,你想入党进步,比较困难,我入团很顺利,因为我表现得太积极了。后来当兵了,我出身地主的人,能当兵,这也是奇迹,估计他们也是看到我家庭包括我父亲的档案。

顾村言:你小时候的家庭,包括父亲对你的绘画有什么影响?还是你天性就喜欢画画?

石虎:我们家里没有任何人画画,但我爸因为是文科,他对诗文这些比较热爱,他写的文字都是半文半白的。

顾村言:那你对诗的热爱,包括从“六书”追溯艺术的源头可能与这种熏陶有关,还有,当时河北的民间艺术有没有对你有影响?比如庙会、民间连环画。

石虎:当然!我是从那里滚爬出来的,那是我的母体营养。所以我一直认为中国人骨子里对艺术有独到的理解,中国人有自己独特的艺术历史,血液里流淌着这个世界独有的,就是中国文化,大部分都是从童年、故乡对文化的理解。比如说我们村里有音乐会,纯粹的音乐会,唢呐、喇叭、镲、鼓、有乐谱的,别的村有高跷会,大人小孩都喜欢,都是一般农民嘛,把手巾一放、锄头一放,就粉墨登场了,而且乡亲们看这个都是津津有味,绝对投入,他有天然的一种亲和,这种艺术性质,其实这是艺术最高的形式。我们村里有两个大庙,一个是明朝的,一个是清代的关帝庙,现在都被拆掉了,我小时候都见过。有一个庙拆掉了,我看到的是残壁断垣。我第一次抽烟是在关帝庙,偷偷带过去抽,关帝庙里画的所有的画,比如说关公,张飞怒打督邮,包括头发的样子我都记得。这个文化的密度非常强大,比如一到秋收的时候,庄稼都收差不多,开始闲起来了,村里会请说书人说书,逢年过节的时候村里搭台唱戏,我们都去看,还有赶庙会,什么都有,那些民间文化,真是目不暇接。现在这样的文化在现在的农村好象荡然无存了,那是中国传统文化在民间的一种历史传承。

顾村言:想起来是挺伤感的,很多东西都消失了。那是从历史与传统的中国社会自然生长出来的文化与艺术,好像跟现在的社会主义新农村文化完全是两个概念,之前我与韩羽老师聊起民间艺术,与您说的也差不多,他小时候在农村也特别爱看这些。

石虎:他看的还是河北梆子。河北梆子,我给它很高的评价,特别是河北梆子的唱功在所有戏曲里我是最喜欢听的,高亢苍凉,太有秦汉时风了,我总感觉京剧怎么听都有点满人的味道。

顾村言:让人想起燕赵之风,风萧萧兮易水寒,春秋战国以及秦汉时期的中国人有一种生猛元浑之气,这个很重要。想起来,那和秦腔也是相通的,都是“梆子腔”,听了真的是生猛元浑,长力气。

石虎:那样的精神后来经历了两代,元朝和清朝,被灭亡了。

顾村言:崖山之后,与扬州十日之后,想起来,确实是伤感。王羲之的书体当然是创新,但相比秦汉的古拙,到底妍美了一些,包括东汉和西汉气质也不一样,包括石雕之风也不同,西汉更具元浑之气,当然,留存下来的《大开通》以及《石门颂》等汉三颂,开张纵横,古朴自然,记得很多年前到山东任城王汉墓,那样的民间刻字,开张而浑厚,真是打动人。

石虎:秦汉、生猛、元浑,这几个字说得一点都不错。我的艺术,就是一直想追溯这种风格与精神。

顾村言:从大一点来说,它是一种民族精神的重构、重新发现、重新打捞,所以鲁迅先生尤重汉画像石,也是这个道理。像之前的先贤,从清代开始,一些有识之士有感于一种精神的衰疲,开始就打捞,那时候也许是无意识的打捞。有时想,经历唐宋元明清,国人的精神似乎一直在不断的往下走,所以晚清衰败是必然的,但民国时期的精神似乎为之一振,所以清代的金石学之兴并不是偶然的。

石虎:唐玄宗好象说说,我们的文化是魏晋之末,秦始皇焚书坑儒之后留下的一点渣子,唐代的皇帝都这样说,你想想他对中国文化的关照。所以唐朝的文人大部分都是感慨中国文化的流失,都是对秦汉精神,生猛元浑之气丧失的一种追寻。

顾村言:包括清代碑学与金石学的振兴,本身它的出发点,我现在觉得是在做一些追寻与打捞这种元气的基础工作。

石虎:也是招魂。但一般人都不理解,那都是招魂。

顾村言:我上学的时候跟您的经历也相似,家乡多水,喜欢看连环画与种种民间艺术,觉得其乐无穷,上初中的时候开始读《史记》,尤其喜欢《项羽本纪》等,那样的一种性情与元浑之气,动人心魄,长人血性。

石虎:其实一代一代人都要有一种血性,都希望家国富强,想起南宋之末的崖山,那么多人集体跳海。

顾村言:悲壮!还有田横五百士,日本过去的武士也可以说是战国田横五百士的一个余脉,当然这在现在的日本也基本消失了。

石虎:日本和中国人本来是一家,结果近代史明治维新他们进步了,学了西方的东西,他也弄了枪炮开始打中国,在他们认为可能东亚由他们牵头,他们太瞧不起中国人了,中国人屈辱的历史很长。文化意义上来说,日中文化其实是一个体系。

顾村言:其实从语言就可以知道。想起来,有一件小事,记起来,有一年我和朋友在东京办展览,六个人在饭店点菜,后来发现日本服务员小姑娘,她什么汉语都不懂,指着我们忽然说:“lok-ge-ning”,跟上海话说的“六个人”,几乎一模一样,我问翻译,翻译说她说的是日文,就是中文“六个人”的意思。有时想,文字其实与人种的迁移有关,日本使用汉字并不是偶然的,早期迁移到那里的一定很多是汉人,徐福当然只是一个象征。其实看这三四百年的世界史就知道,澳大利亚用英文不是偶然的,美国用英文也不是偶然的,都与人种的迁移相关,回到艺术,其实里面传达的是一种精神,看到这一点,要用一种力量把这些发掘出来,非得看一个大历史观不可,很多人看不到这一点,这种元浑生猛之气,是骨力,但回过头看,这里面其实是很难的,一定会曲折,肯定也会面临各种商业资本或权力的裹胁。

石虎:其实不管这个社会、这个世界怎么评价,是出于什么样的角度,什么样的对抗,什么样的矛盾,褒也好、贬也好,可以都不管。我们的心智不能变,对于那些精神性的、生猛元浑之气,这是中国人老祖宗最好的,我们真的不能丢。我想的是我们得脚踏实地做一些实际的工作,不管周围对自己怎么样的评价,不然的话,这辈子就是白活了。

顾村言:想起来,艺术界其实对你的争议很多,争议的声音,你听过一些吗?有让你印象深刻的评价有吗?

石虎《非洲写生》系列 1980年代

石虎:我从出道以来,自从有了点名声以后,就成了画坛上的话题,上至官员,下至同道,以至于后来者的话题,不同的声音比比皆是。我举几个例子,比如八十年代的时候,那时候中国只有一个大的画刊,人美出版的《中国书画》,改革开放以后那种画刊问世,问世之后很轰动,第一期封面是黄胄的,画的小孩骑着马上学。第二期封面就是我的,画的是《突尼斯商人》,当时发表之后,美术界的一个领导拿着这个画刊,在会议上当着很多人往桌子上一摔,说,“这不是中国画!”他要是一般的画家说说就算了,他还是领导。在北京,一个老权威,当时北京反对精神污染,有一个阶段文化界要清理精神污染,中央的布置,他们开会,有一个老长官说,我们画家搞精神污染,北京有一位叫石虎,搞精神污染,他不会手画,用脚画,纯粹是精神污染,这些都是从上层长官那里说出来的。说起来各种事情就多了,那时候我的反抗精神也很厉害,现在我不能讲,以前我敢讲,以前卢沉先生请我到美院讲一堂课,他带了很多研究生和外国留学生都在听,卢说石虎先生有一句名言,“中央美术学院是反动学术大本营”,他这样介绍我,现在请石虎讲课。其实“反动”这个词,反者道之动。

顾村言:其实出自老子,从哲学讲,并不是贬义词。

石虎:文化人可以这么理解,一般老百姓不会这样理解。

顾村言:说到卢沉先生,他与周思聪,和您交往很多的吧?

石虎:很多的,从六十年代开始。周思聪是很聪明的一个人,1965年的时候,在华北局的展览会上,我代表部队画家,她当时刚分到北京画院,刚从美院毕业,北京画家优秀的代表,也是美院体系的标杆人物,她是太辛苦了,说起来很沧桑的,她哥哥周思敬和我哥哥一个单位,所以我和周思聪也很早认识。

顾村言:而且你们有相通处,都极其重视线条,重视笔墨。

石虎:北京刚开放的时候,举办过一个内部观摩展览,在北海公园的画舫斋,是北京美协主办的,就是周思聪和我两个人的画,内部观摩,不敢公开展,其实内部观摩也都是美术界的都参加,所以我和周思聪来往密切各方面都比较多。

顾村言:周思聪先生晚期的笔墨感觉特别好,比卢沉好,可惜早逝,如果她活得长一些,那艺术成就更会不得了。她的彝族写意人物与晚年的荷韵真好。

石虎:我早年曾经对周思聪说,你可以把眼睛蒙起来画,他们夫妻都笑了,他们懂的。当时北京的画家中,印象深的还有华君武,他虽然是美协的领导,但当时画家们是真服他,和现在的完全不一样。

顾村言:华君武先生虽然画漫画,但他的线条确实是拙而有味,可称文人漫画,文气足,趣味足。

石虎:是啊。我印象最深的是他画的那个戒烟漫画,太有趣了。其实这些画家对于中国的文人传统都有着深厚的理解,这些文化应该成为艺术家的营养基础,当然,也包括各种现代思潮,他在上海呆过很多年。想起来,上海的画家,一定是比其他地方的画家接受现代与西方的东西多一点,观点也开放得多,现在得要有世界文化的基础与眼光,你得理解,了解了对方才能知道自己,你看外国人一头雾水,也就意味着你对自己的文化也蒙蒙的。

顾村言:其实现在的要求比过去大多了,现在的通天人之辩是整个世界史的眼光,而且包括科学的研究,其实所有的人类文明都是艺术的体现,这里面体现就更多了,而且现在新媒体声光电的冲击也很大,包括新媒体与数字、智能有发展?

石虎:我也思考过一些,有很多人问过我,说现在数字技术、科技发展,已经高度智能化了,有时候都超过人类的智慧,我说将来再发展再看,其实一切应该以人本,像我在这个山下村,那些对过于技术与智能的于我而言非常多余。

顾村言:人是一个自然的动物,自然与神性相通,你在山下村,真山真水,有田园,直面的是自然,如果活在声光电里面,那是虚幻的,就像过于追求名与利,也是虚幻的。这个房子,油菜花和稻田都有,真是诗意,看外面的荷塘,远山,养心养性。

石虎:这个房子建了有一年,其实就是有一个居住的场所,不要被风吹雨淋。茅屋秋风,这是艺术家的终级归宿,也是宿命,古人如此,现代人依然如此。说这个画家大富大贵了,那么他就已经不是艺术家了,茅屋秋风,就说你知道自己奋斗艺术的时候,会有很多挫折,会有很多艰难,会有很多像茅屋秋风这样的东西,但这就是我的志向,艺术,我不会扔掉。

顾村言:茅屋秋风,所谓“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜”,那是杜甫的理想了,自己茅屋为秋风所破,还想着天下寒士。不过现在这也不是茅屋了,与您童年时候的茅屋是两个概念了,山下村是客家,感觉还保留了很多古风与纯朴,与您是很契合的。

石虎:在这里,精神世界比较舒服,质朴、古风。

顾村言:形式是变化的,但内在的神还保留着,尤其是质朴与古风。

石虎:过多少年,有可能中国会重新审视这套体系。我现在的状态就是,前人说的,我统统不画,用一个好听的字——“舍”,不舍就属于人家,跟着走,人生有时候也要这样。就说人很多的行为、思维,大体上都处于一种朦胧的状态,不是很自觉很理性的,分析好哪儿对哪儿不对再去做,不是这样。生命是在朦胧中,不可言喻的一种心性的趋势下来做事。也就是说这个人的心灵,如果充满了创造力,充满了价值,充满灵性的话,这种随心所欲可能就会有成果,如果你这个心本身就愚钝,你再随着它走,弄出来的也是愚钝。正确的思维,比如说这个事做的很好,评价你非常好,大家都很认可,并不是你自己想做的样样好,达到这个效果,只是你做成这样了,不可预知性,艺术尤其是这样。有一点,人要真诚地追求自己的心灵,面对自己的内心,其实也是对天地万物真诚。中国的文化人,从古代到现在几千年了,都讲明心,到底明心是什么东西?这一系列的中国学问到底是什么?到我们艺术家这里,通过自己的实践,就觉得比较明确,当我滔滔不绝讲这些东西的时候,可能是一种理性的梳理。

顾村言:其实相比思考层面而言,言说反而丢失了很多,可能是思考里面很支流的细微部分。

石虎:在启动这个滔滔不绝讲话之前,好像是一张空白的信,那就是明心。这个心就是天地万物,王阳明说,心性即万物,我们的心其实都是万物的给予、万物的承载,我们就是万物。当我们明心的时候,感觉到一片空白,什么都不想了,山就在那里,它说什么了吗。鸟在那里叫,它每天都叫一个声音,万事万物,仿佛我们的心。

顾村言:您选择这个地方定居也很巧合,和平县地处广东北部,紧邻贵州与江西,王阳明到贵州讲学,讲心性,也曾在和平留下不少遗迹,也是一个很奇的地方。

石虎与狗,黄昏时行走于山下村 2023年春夏间

石虎:我之前不知道王阳明在这待过,到了以后才知道。

顾村言:王阳明讲心性哲学,而你这些年的画,有的是不是“心性作画”?当然,这其实说的是影响,而且其中也有很多变化,包括水墨、重彩,但我总感觉有很多恍兮惚兮的东西,我尤其喜欢你的纯那些水墨线条类的。

石虎:当我们讲到心性作画的时候,讲到自己观点的时候,并不是说我从头到尾都很纯粹的心性作画。比如,我画山水就是对着几块石头生发出来的。画家要非常自我,忠实于自己的内心,一定要按照自己的心性走。如果勉强自己做自己不喜欢的事,那是在扼杀自己。如果你感到画画很费劲,一定是和自己的心性相违背,只有最放松,才是发挥自己的灵性。人不是神,可是在一定时候,人具备神性。恍兮惚兮的时候,朦胧中有点雾里看花的味道。这时候作画,形态成为很次要的东西,当你体会到一种境界。

其实我和每个画家一样,都是接受了很多教育,从那里走出来,反扫荡出来的。有些讲话,比如说我没有思想,我不要思想,这是我对艺术真诚的想法,但并不是说每分每毫都不要思想,前人圣贤讲,“非想”,“非非想”,但并不是完整的“非想”,关于艺术的对话也是一种对天地万物、宇宙、精灵、神人的很博大的主题,没有那么简单,哪个方法最好,哪个方法怎么样,你年纪大了,你画的年头长,你说说看绘画是个什么事,我回答所有的例题,都不提出自己的理性概念,因为我没有,艺术不可以用简单的理性来概括。

顾村言:人类早期的艺术功能之一其实也是沟通天人之间,比如楚地巫傩之类,也是要进入恍兮惚兮的状态才可以,还有,童年的那些记忆,以及庙会、民间,以及建筑形态,耳濡目染的一切,会深远地影响一个人。

石虎:像生命万物、世界的存在一样,人各有命,人各有性,不能说笨一点的人不是人,不是说温柔、软弱的就不是人,人是各式各样的,无法言语的,有人很智慧、睿智,有的人慢一点,所以在艺术来讲,你提倡什么主题,我想那都是一家之言,不能说它没道理,那不是完满的艺术,不是艺术的所有,我们不能迷失在里面。

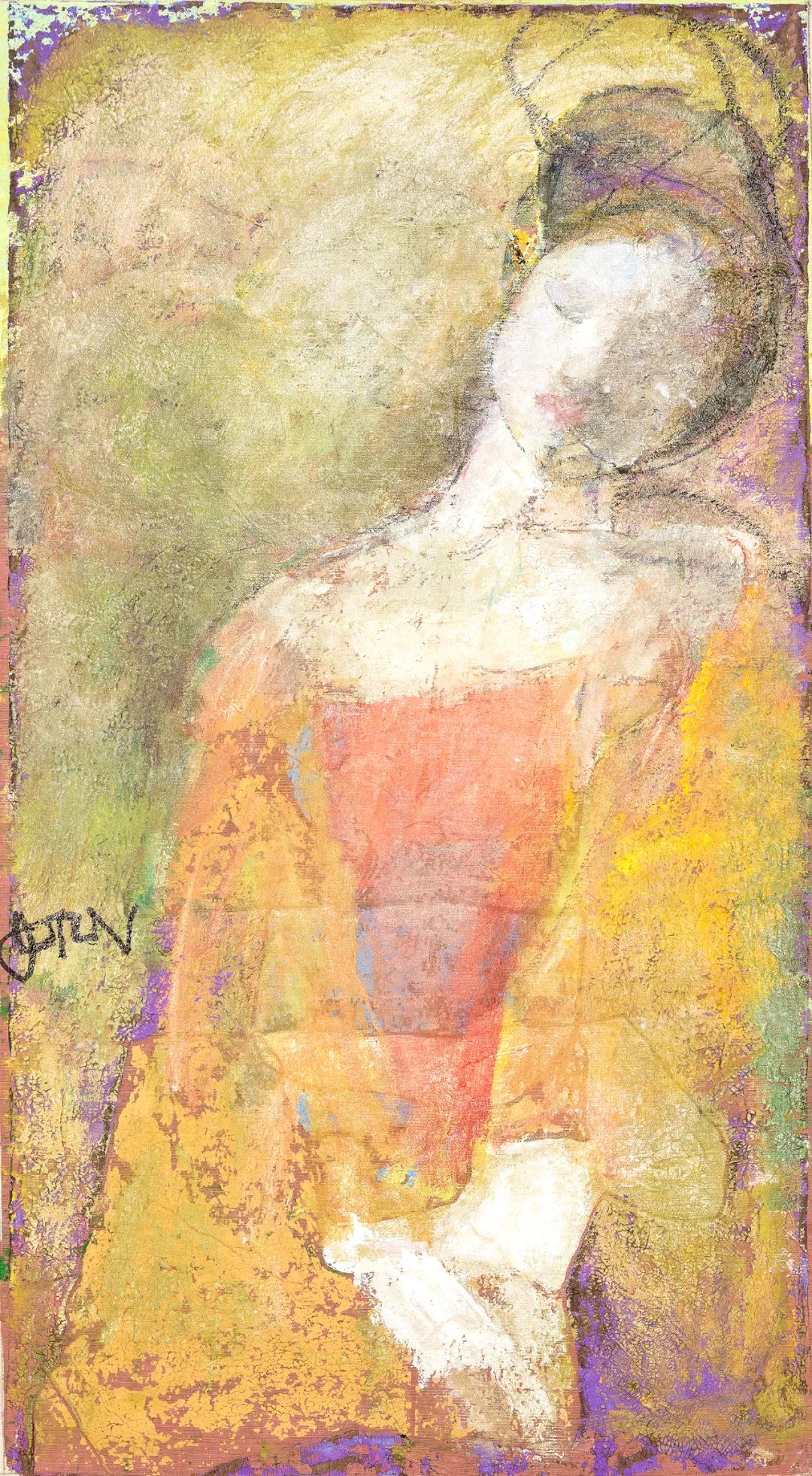

石虎《晴平》布本重彩47x85cm 2019年

顾村言:您认为这几年对您影响最大的,是过去读的诗文与经典,还是山下村这里的人文与自然,还是自己的思考?

石虎:人类影响自己的东西,可能连自己都不知道,不是说从哪里受到什么影响,突然间人就转了,这种讲法本身有点不太可信,人不是这样的,人的经验在万事万物里经常会有反复、挫折、弯路,也经常掉到井里去再捞出来,人是很艰难的,在这漫长的与万事万物共存当中慢慢形成的性格,当他形成了一种风格、一种道路的时候,也是个必然的东西,它也不能因为这个排斥别人的风格。人对艺术的理解,只能是生命给你带来的,你的经验给你带来的,你的旅程给你带来的,万事万物给予你的是你的艺术,有时候给予你的东西不可言喻、说不清楚。

顾村言:可能在山下村这样的环境里,你的这种体会是不是更加强烈?有得大自在的感觉吗?

石虎:其实自在就行了,大自在很难说,就是自然嘛。当我们说自在的时候,实际上已经不是自我,是讲万事万物的自在,在自我生命之外,天地在运行,天地万物的运行,不是和自己无关,它可能推动了你做一些什么事,但你可能不知道,你可能以为是自己做的。人是天地的产物,一定是这样。

顾村言:有点好奇您对当下艺术界,或者跟您同时期出道的人,回看他们的路上,您现在会怎么看?

石虎:我看到的是别人对自己的感觉,就像我对我的感觉一样,应该得到尊重,所以我同辈的一些艺术家,他们说石先生,我的意思怎么怎么样,不像你那样,他在讲话的时候是这样,我要尊重人家,我只要我的创造力,我并不以我的作品、创造力、方式来看人家,我不用这种方式看。我所讲的所谓道、法,哪怕我提出的法,对于存在社会的法,都是一种颠覆性的,但我依然认为这只是我的法,是我个人灵魂的真诚。同时,我也尊重别人的选择和真诚,我尊重这个社会自然的运行,所以我不想改变什么东西,但我想改变我自己。

顾村言:表面上好像在谈“小我”,但我觉得您还是在追溯一个文化的内心,隐隐约约,是不是还是希望有一种在文化艺术上的正本清源?

石虎:谈正本清源的话,他们谈太多了,谈多了一点用没有,我有这样的体会,当我们翻开圣贤书的时候,他会突然在自己的灵魂中闪光,有所开悟。我们对圣贤语言的理解和周围人的理解,和世俗人们对它的理解,可能完全不同,我要注重我的理解,别人的理解是别人的。由此,当我们读《道德经》《佛经》《心经》这些东西的时候,它给我的对艺术道路的启发,是由衷的。其实我认为很多佛经就是艺术论,我在上学的时候接触的教育,搞了几十年,最后一看佛教,那些东西全废了。随便举个例子,观自在菩萨,我们选三个字,“观自在”,我一下子就感觉到我现在画画的所有都是外在,都是每天观察怎么样执笔,怎么样写生,怎么样画的真,都是外在的,不是我内心的,要观自在,就是观你看不见的东西,观自己的魂。有一段时间有一个人,我说你一定很好学,你一定学过透视,近大远小,远处越来越小,最后消失到地平线上的点叫做消失点。消失点与近处代表的事物,当他们是三角的,圆形的,方形的,是牛是马,是树、是羊,它的差异性、分别性是很大的,当它消失到一个点的时候,你发现这些差别都没了,都变成了一个点。

石虎水墨《根爪峦崖隙 沐风汲露生 排云苍翠色 不与万棵同》2014年

顾村言:这就通到了佛家所讲的“无差别心”。

石虎:这个外在,再往前看下去,看不见了,为什么看不见?从万事万物到消失点,就是目视,眼睛所看到的范畴。中国的汉字很神,在目上给它一撇,这一撇,就念成了自,自是看不见的,是内在,观自在。从这一个点往玄虚世界继续看的时候,你会发现你关照的是空性,是自我,当你审视自己世界的时候,它是无限玄学。

顾村言:人到了一定的境界一定会追求旷远的东西,心性的自在,中国艺术里的逸格,也是与旷远和自在联系在一起的。

石虎:当你有了对自在的认识和对自在的追求,和对自在的恍惚、困惑的时候,其实你已经离开了外在的这些东西,进入了另外一个范畴的审视。当你反转来,再看树、人、房子、马的时候,再看你所看到的三角形、方形、圆形,这些分别性的时候,它就没那么重要了,这种分别性就加上了一个无分别性。所以我们的范式叫形象,有形的东西是形象的一部分,还要加上无形,这两个东西合在一起才叫形象。我们通过消失点,再反照回来看万物的时候,至少有一个问题告诉你,事物的空性在哪里,它的无形在哪里。如果一个事物不能显示无形的统治,这个可感是局部的,不是完满的。

顾村言:其实无论是佛经,还是庄子的《逍遥游》,到苏东坡《赤壁赋》……历代贤人都辨析过这个话题,读了会让你超然于二维、三维或四维之外,从另外一个维度看经历的一切。

石虎:问题在于圣贤讲到的很多道理,几乎是终级道理,但这些终级道理讲几千年以后,道理还是道理,现实还是现实,该怎么笨的还怎么笨,我们就不太甘心,前人已经把道理讲那么高深,为什么到我们这里实践还是那么笨。比如关于空性的理论,关于心性的理论,关于人类可感性,这种道、法,讲那么玄,这种道理到了现在,却还是很僵。

顾村言:似乎越来越僵,现在很多作品越来越僵。

石虎:需要颠覆性的一个文化基础。其实就是回到圣贤讲到核心理论,我们要搞通,要变成自己的行为,不能老纸上谈兵。

顾村言:刚才说到魂,聊到“招魂”,某种程度上是一种象征,包括从非洲原始性与自己的契合,包括对先秦、秦汉等的重新发现,对民间艺术的重新看待,这里面都是一个系统的工程,或许在无意识地寻找一种元浑之气。

石虎:艺术作品从大家不看好,到备受喜欢,到慢慢觉得好像有点内容,到后来看完以后有所感悟,到最后——感觉到妙不可言。画家在创造艺术的时候,是有很多这种层次的自我审视,当然不是说每件作品都达到妙不可言,那画家可能就饿死了,但一个艺术必须要有审视自己的水准,而这个水准不完全是感性的,我们所谈的空性也好,现实即玄虚,很多理论都不完全是漫无边际的,是很理性的,这些理性不是不可触及,其实是一丁一卯的很实在的东西。比如之前我们谈的“六书”,六书就是一个纲领一般,就是人对于色彩、线条的感觉,怎么样能在心灵处转化,这个东西是六书直接告诉你的法性。你从象形、指示、会意,以至于形声、假借和转注,都是一条一条讲得很具体,同时这些条条框框互相融合,互相穿越,互相颠倒,也有交织,它是很实在的。当我们具体变革一个形态的时候,在绘画实践中,这种假借、转注、会意,也是很实在的,有时候我们需要点拨一点和现实的联系,就搞一点指示。但六书在现实中的应用,在绘画界几乎看不到什么人能运用和理解,那真是连边都不沾的。

2023初夏时的岭南山下村,石虎工作室

顾村言:有时,悟是很难的。往低一点说,比如现在看所谓的抽象艺术,更是乱,中国文字书法才是真正的抽象,纯从六书而来。

石虎:所谓抽象不是抽风,不是弄成一团遭、成糨糊,什么都没有,我们说人的可感性,不可以分裂,让你废弃了具象事物的时候,排除它的时候,你的所谓抽象是可感性的分裂,你失去了万事万物的根的原性,所以你那个东西是不成立的。反过来说,你一天到晚的睁着大眼来描摹一个具体的东西,它的无形在哪里?空性在哪里?而且没有表示出来的时候,你这个东西也是可感性的偏颇。这个其实也不是说多少,是说形象上什么东西,是有形,同时又无形;有形有了,无形在哪里?没有这个东西,不成形象说无形有了,有形在哪里?联想都联想不到,那这个东西也不成立,它构不成形象。

顾村言:您这些话其实相比齐白石的“似与不似”,更往精神层面去了,会不会担心走向更玄的境界?

石虎:齐白石说的“似与不似”,都是具象范畴内。他是在有形状态中,变形属于有形,只是形态变化而已,我们不能说他不好,老一代艺术家自己的范畴,自己对艺术的总结,是他灵魂的总结,不是我的灵魂的总结。必须要思考事物的无形品质,你不思考无形,老子也白讲,老子通篇都是和空联系的,现在的画家一画,连空都不思考,那不是笨嘛,所以一定要思考空,同时也要思考形。天天讲形象,讲来讲去,为什么做不到?天天讲空性、空灵,为什么你的画那么意味无穷。艺术,它不可言,当我们讲到有形和无形的时候,并不是说已经实现了艺术的创造,并不是这样,只是告诉你一个方向、要求、审美的一个理性的大框架,但这个框架有可能是终级的,所以这个终级的理念,这个东西怎么样变成我们实践的绘画现实,这就是我要做的。

顾村言:这个好象走得太远了,不是说在当下聚焦于目前三米范围之内,你那个无形的点已经走到很远了。

石虎:人的生命是有限的,不走白不走,我走得远,最后我回归天地的时候,我很满意。

顾村言:希望真正得自在。

石虎:那是真正实现了自我,而且我回归以后会带着微笑,我的灵魂没有白走一场。

顾村言:这应该是每个人到这个世上追求的终级目标,但很多人对生活迷失了,没办法。当然这个生活,可能他位置很高,也可能很高,但他迷失了。

关于书写,一定要有对书法的根性的理解

顾村言:再说到造笔,中国的书法本身也是一个很重要的中国文化艺术的母体,包括现在这样一个书体的形成,包括现代书法,想请您谈谈您的看法。

石虎:我认为书法的意义在于造字之初,造字之初的过程就涵盖了整个汉字创造的全部内涵,怎么样形成的汉字?这是中国人漫长历史的思维结晶。中国人为什么会形成汉字?这是承载着中国人对心智的全部内涵,所以造字的过程,形成汉字的过程非常重要,大家知道甲骨文之前有漫长的造字过程,这个过程现在无从得知,人们只能去推想,我们寄希望于未来考古能挖掘出以前有关于汉字、甲骨之前的汉字演变踪迹。字的内涵直接联系着书信的内涵,由于内涵支配着书信。说到了晋代,书法发展到了“二王”,唐代以后一直到现在,一直被膜拜、模仿追随,甚至于用毕生的经历要重复以前的书写,其实,这和汉字形成的内涵过程并无相关处。

另外一点,从书写角度来说,要思考造笔之初,不是为了追求原始去追求原始,是思考书信的源头是什么,什么是书写,不是到了中锋用笔,恺后才有书写,不是这样,汉字以前,甲骨是刻的,刻之前呢?无从考证。我们可以从彩陶上,人们看到那种文象,比如彩陶的花纹,带颜色的服饰,在当时可能还没有成熟的颜色,也可能是从自然万物中提炼出的颜色,红土、黑土来涂抹。

我曾经亲眼看过彩陶出土的全过程,在甘肃一个土山冈上,他们挖出了彩陶,刚出土的时候,鲜艳无比,是软软的,都带着露水的,虽然它不是书,你也不能说是现代意义的书写,但也不能说它和书写毫无相关,第一它是线条,第二它有线条的构件,有交织,第三有意味,从这几个角度来说,足以和已经具有文字的元素相比。

我不是说彩陶的花纹就是文字,但从书写来讲,那些纹用笔很肯定,有时候也很微妙,有时候结构非常奇特,而且很震撼,书写并不是只有书法才是书信。具体到我们理解书法的时候,如果思考造笔之初、造字之初,我们对书法的追求就完全不一样了。另外一点,书写的源头并不来源于人的主观臆造,其实就是万事万物。如果大家追求书法,这个书法只有和碑帖相连,只有和中世纪的书写大家相连,而和万事万物毫无关联的话,这不叫书写,这叫书法的临摹。

我们谈书写的时候,就意味着但创造力,一撇一捺、一勾一挑,全部都是前人的踪迹,前人的影子,甚至连影子都一分一毫不差,他的创造力在哪里?他和万事万物对书写的给予在哪里。

所以谈书法的话,一定要谈对书法的根性的理解。

石虎(左)与本文作者在对话中 2023年5月

顾村言:天地自然融于书写,书写其实最早也来自于先民对天地自然的刻画、理解与描摹,古人说“仰观天象,俯察万类”,“在天成象,在地成形”。

石虎:对,你得彻底了解什么是书法、书写。书写的理性不是有行楷书出现以后的几个大家支撑起来的,不是这样,其实在他们之前有很多体现书写的东西,不能说篆书不体现书写,不能说甲骨不体现书写,那些都是书写。如果对书法很了解,写甲骨文、篆书、草书都好,写颜真卿也挺好,这个人书法很了不起,不是这样。你都写得挺好,你了解书法曾经有过的模式,只能说你对书法的历史性,技巧层面的话题。

谈中国书法的时候,我就想书写本身的内涵,因为你书写一定有一个道理的根据,这个根据在哪里?不是说篆书就是篆书,甲骨就是甲骨。我们可以这样谈问题,书写的每一次转变都是书写的每一次突变,原来是方的可以变成圆了,原来是很理性的横平竖直再变,它像生命一样在发展,我们没有理由终止书法的生命性演变。其实书写时只管写,把注意力集中到气上。气在走的同时,由于你写不同的字,所以思维连接了不同的事物,由此产生不同运笔的动向和感觉,有着对天人合一的眷恋。事实上现在很多书写都有自己的要求,包括很多广告字体,有的都搞的怪怪的,也可视作是对书写要求的一种改变。

顾村言:对天人合一的眷恋,其实就是为现代社会疗伤与招魂。对了,您早期在各种书体里有没有摸爬滚打一番?

石虎:中国画总要摸爬滚打一番,如果你了解了一种东西,这就是一种法门,你要从法门里再跳出来。另外,书写不是一个具体的体能涵盖的,你搞的是书写,书法不是成了体才叫书法,只能说我们有过这样的一些体,不是说书法的体就是这样的才叫书法。因此,当我们写过一种东西的时候,人家说:“你这写的什么东西,我看不懂!”我当时年轻气盛,可能回答得很不客气,但现在,我不会那样回答了。

顾村言:你这样的书写,是什么时候很自觉地写成现在这样的字体?

石虎:这也是经历了慢慢的过程,从1980年代开始,专业化以后就开始奇奇怪怪地写。

顾村言:这个字体的形体借鉴,有时候也要从岩画、金文、篆文、石刻等方方面面进行借鉴?

石虎:在中国你不想学或者不想看,那是不可能的,所以你就不用专门花时间搞这个东西了,你的营养自然在心里,这是一定的。我有时候拿起笔来,用孔雀毛的笔来写一点东西,它可以创造出奇奇怪怪的东西来,如果说万物中,我们在画画的时候都考虑到面、体、色,花了很多笔墨,那反而麻烦。就是提炼一些,最后提炼出类似,不是说我已经提炼到了终级,但它是对于形态的一种符号型的提炼,这个一提炼,自然就像文字,自然就像上古的一些东西,你不想像都不可能,因为你在提炼原来精神的时候。我们的文字本身就是对万物世界的形象提炼,这个物象无形,最后总要用几个线条来搭建,来象示,它本身不是无形,但你总要用有形的象来指向无形,这就是形态、线条的精华。中国书法是一种真正的抽象艺术,心性的艺术,它连接了文字、诗与绘画。相比西方的抽象艺术没有载体,在中国有书法这个天地,你可以尽情抽象,挥洒心性。

顾村言:说到心性与形象的关系,我看到你前几年所画的巨幅《十八罗汉》与以前又有大不同,更多的是墨线的纵横纠结与生长,这样的墨线与以前相比,最大的不同是什么?这个过程能不能从您的角度再说一说?

石虎《十八罗汉》局部

石虎:可以从另外事物的角度产生灵感,我这不过是偶然的一种,随便的,你可以在一个垃圾堆里产生灵感,谈具体的,没什么特殊。《十八罗汉》纵横交织的线条,也可以说是“心象”。人类对于绘画的追求,对于书写的追求,有一个基本的一定要遵照,一个是初衷的元浑,你造字之初、书写之初,开端的时候是怎么想的,为了什么,怎么做的,这个初衷是元浑。你初衷的时候并不是要写成篆书,也并不是要写成楷书。你思考老祖宗总没错吧,你说“二王”是祖宗,那么,我说的比“二王”还要早几千年,所以从上古中找到书写的本原、真理、元浑之气,没有人能反驳这些。另外一个源头,书写必须要和万事万物相连接,如果讲线条的话,就是万事万物的线条的给予,以至于和灵魂的接受和感想,和这个相连接,万事万物是无时无刻不在启示我们,我们在马路边走路,看到街上的小草被泥土沾上,被什么弄脏,那种线条、折转、盘叠,远远超过我们用毛笔人为地搞点筋骨要更加高级,更加神性,更加延宕,那就是碑帖。

顾村言:大自然的碑帖。

石虎水墨 菩提叶系列 2017

石虎:当你看到一股旋风,带着旋转的时候,你感觉到这是老天在发怒,你感到流水在旋转,在冥想的时候,你看它的线条、韵律,你有超过它的笔柱更加流畅。当我们看到一个树叶,原来的菩提树,我经常思考,菩提树叶也是大大的,细细的梗连接起来,这就是线性的比喻。当我们在田野中看到收割的玉米杆,在风中摆动的时候,这就是书法,它给你书寅的那种源头的东西。

顾村言:沈从文说过类似的话,“自然既长养人,又教育人。”我觉得人如果缺少与大自然与天地生命的沟通,就缺乏那种元浑之气,对生命的感受就相对缺少一些,弱一些。

石虎:大自然万物,给予书写的启示,让你心里非常激动的时候,你还要像描着红摹一样描写,相比之下,我们对于自然万物的给予,这就是书写最重要的一个依据。

顾村言:当然我们可以用“元浑”两个字来说,也可以说来自远古生命的鲜活,或者元气,注入到体内,再把它呈现出来。

石虎:我觉得我对于自然、现实里出现的线条理解的感受,其实和古人在造字之初的感受是一样的,古人就是因为有这些感受才造了字,人的情感,要找到它的载体。一个是造字之初的书写内涵,这是书写的内涵源头,这是不能抛弃的。另外自然万物的给予,现实的给予,这个不能抛弃。这两样如果交融一起的时候,你对书法的方向和要求自然就产生了,你自然就拥有了现代人对书写要求的一些合理的东西。当这些东西写出来的时候,不是说一写就到终级,就实现理想,只是你个人的脚步,个人的旅程。所以艺术家其实是勇敢者,敢于把这些真诚的东西大胆写出来。2013年,我在中国美术馆最重要的圆厅展出了我的书写,一张画也没有,大家看完以后一片骂声,骂就是好事,这是一种文化现状,他要不骂才奇怪了,但我们是不是为了骂?当然不是为了骂。这个道理,中国话能听得懂,道理自然也听得懂,听得懂有没有理,当然有理,你写的这个书法。你的心智和你的文本要统一,你讲了这个,最后一写又是“二王”,那叫什么书法?你的创造力在哪里?书写的生命性的突变,历史性的突变,到了你们这代人,体现在什么地方,体现在守旧?应该不是这样,应该是要有创造性。所以中国书法面临着一种颠性的大传承,这和中国艺术是一样的,都面临着一种巨大的颠覆性突变,这种突变有可能有漫长的历史过程,但是中国人一定会进步的,一定会发展。

顾村言:从艺术角度回到民族性的角度,中国人有一股血性其实一直保留在,这是一种基因。您的艺术创作也没什么计划吧,随心所欲?

石虎:凡是计划都不是艺术。

顾村言:在山下村,有没有出行的打算之类?

石虎:老年人不出行的。

顾村言:现在您在这个地方,可以让养人元气,顺天知命。

石虎:每个人对任何事物都有一个自己最独特的相处方式,其实你自己认为你的方式合适就行了,不必要苟同于世俗的世界的种种行为,比如养生学,或者一天做健美操,一天跑步。人是一个自然的产物,像狗,十几年就结束了,龟是长寿的,我没看到过乌龟天天锻炼。所以是一个自然的东西,人,成天命就行了,其实这些词都不是我发明的,都是古人说烂了。我就联系到画画,本身就是健身,仰着脖子画、面对着画、趴在地上画,这本身就是健身,中国画家都有体会,这个书写是从脚跟开始,整个气息,内脏的运动,是很厉害的。比如我写“元浑”这二字,这个字放在前面或者后面,来回颠倒,都行,放在哪里都行。我们说“木木木”,三个“木”成了“森”,三个木并起来,从生命内涵讲已经有一个突变了,它已经从木突变到森林,这个性质完全不一样——其实在绘画中,这意义非凡,比如三点水,你把三点水不要看成是一个逻辑关系,三个点的并置,笔顺就是告诉你一个逻辑,这个逻辑是我们汉文化最讨厌的东西,汉文化不讲究逻辑。一笔顺下来之后有很多弊病,本来事物之间,其实最高的境界是无先后,你读佛经就知道,是无界,无前后,什么都是无差别的,很多东西都没有,为什么到搞艺术的时候就有这么多规矩。

石虎书《元浑》 2023年

顾村言:有时想,真正的艺术是发现人身上的灵性,发现那种大自在之境,发掘那种元气,发现彼岸。

石虎:所以,很多东西都需要颠覆。

还没有评论,来说两句吧...