许多现代画家,包括大卫·霍克尼在内,认为透视法约束了绘画。但刚发明透视法的时候,仿佛“创世纪”,文艺复兴时期的画家为之欢欣鼓舞,从不觉得受到束缚,反而推出新的叙事空间,记录新的经验。

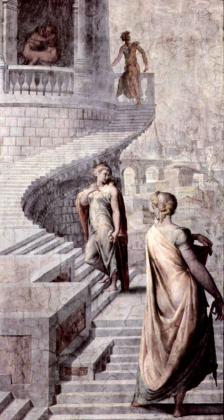

图1 弗朗切斯科·萨尔维提《去见大卫王的拔示巴》

疫情前,我在昆明地摊上淘到1984年的《世界美术》杂志第4期。翻开中间彩页,见到文艺复兴晚期样式主义画家弗朗切斯科·萨尔维提的《去见大卫王的拔示巴》(图1),心里微微一动。我看到:穿绿裙子、黄披风的拔示巴三次出现在同一条楼梯上。同时,脑海里闪过另外两幅画:法国艺术家杜尚达达主义时期的《下楼梯的女人》,意大利未来主义画家巴拉的《被拴住的狗的动态》。不知道这两位20世纪现代派画家想过没有,前辈们四百年前早已做过同样的事情。现代主义诸流派喜欢以革命家自居,掀起运动、集会、发表宣言,充满艺术史自觉。16世纪,样式主义没有宣言,和先锋无关,反而让17世纪的学者哀叹文艺复兴艺术的衰落。

有时,形体引诱我们;有时,颜色引导我们。多年前我见过《去见大卫王的拔示巴》,但图是黑白的。杂志里的这幅画是彩色的,绿裙子和黄披风让我意识到,走在旋转楼梯上的这三名女子是同一个人,她们的体态和发型完全一样。果然,在这期杂志的22页,我找到了这幅画的简介:

这是一个《圣经》故事。

大卫王战胜了非利人歌利亚之后,因他英勇善战,被拥戴为以色列王。歌舞升平之中,他逐渐耽于酒色。据《旧约·撒母耳记下》载:一日他午睡起床,到平台散步,见赫人乌利亚的妻子拔示巴正在沐浴。大卫慕其美貌,派人接进宫来,占有了她并使怀了孕。大卫还遣军令使乌利亚战死疆场,自己则娶了拔示巴为妻。上帝怒其行为不端,降罪于他们的孩子,使之病重致死。他们的第二个儿子,就是后来继承大卫王位的所罗门。

画家萨尔维提(Francesco Salviati,1510—1563)是佛罗伦萨样式主义的代表之一,他师从萨尔托,是瓦萨里的密友。他这幅画,突破时空将情节作了连续安排。借助女主人公含羞的体态与画面空间的曲折回旋,着力渲染了拔示巴虽被大卫王热恋,却又不忍离开丈夫,频频顾盼的复杂心情。

画面主要是拔示巴的三段进程:左下方,她目送着丈夫出征,中景是她跨步踏上旋梯,上方她驻足远眺,全身几乎呈剪影状。最后是城堡内的幽会。整幅作品显示出画家精致的装饰趣味与处理宏大构图技巧的高度统一。

图2 蓬托尔莫《约瑟与雅各在埃及》 1515—1518年 伦敦国家画廊藏

《去见大卫王的拔示巴》绘制于1552年到1554年之间。萨尔维提应该是受到同时期意大利画家蓬托尔莫《约瑟与雅各在埃及》(图2)的启发,此图也是柱式城堡,有旋梯,三段进程顺着旋梯发生,最后结束在城堡幽暗的室内。旋梯上也两次出现了绿衣服。

《约瑟与雅各在埃及》的故事来自《旧约·创世记》:约瑟受父亲雅各宠爱,被兄长们嫉妒,卖到埃及,意外当了埃及的官员,后来与家人重逢在埃及,冰释前嫌。蓬托尔莫这幅画的左侧是前景,约瑟把父亲雅各介绍给埃及的法老。中间通往远景,是逃难到埃及,请求购买粮食的兄长与族人。右边的柱式建筑是中景,但右下方却是一个独立的场景,犹如选自剧场一角,约瑟低头聆听放粮请求。柱式建筑的旋梯上,约瑟领着两个穿绿衣服的孩子拾级而上。旋梯充满重叠的记忆:从旋梯底部朝上看,是约瑟和雅各领着小孩,其中一个孩子就要跑过旋梯跳上阳台。从旋梯中段往上看,是约瑟带两个孩子去见他们的祖父,其中一个正要踏上阳台,扑到祖父怀里。旋梯尽头右转 就进入室内,转到另一时空:约瑟侍在父亲身边,两个孩子扑在祖父床前,接受临终祝福。

两相比较,蓬托尔莫《约瑟与雅各在埃及》更注意如何在空间中叙事,萨尔维提则更着迷于连续性本身,换言之,他被反复在同一地方出现的意象吸引。就这一点而言,《约瑟与雅各在埃及》相当于古代史诗,而《去见大卫王的拔示巴》好比现代诗,取消繁杂的人物,突出舞台性和单纯性,意象强烈,更观念化。

为什么会选择旋梯和柱式城堡?也许出于偶然,也许是美学偏爱,也许来自罗马图拉真纪功柱(连续展开图拉真生平事迹的浮雕圆柱)的暗示。也许,来自深层意识里的时间形状:时间是回旋的,螺旋形上升与下降。万事万物在回旋空间里反复出现,永恒轮回。

我们知道,长卷是电影,“异时同图”。中国绘画的时间性也被津津乐道,以至于西方绘画被误以为没有时间。其实,共时性绘画,亦即绘画的时间性,并非中国所独有。十年前,我写了篇文论《羊身上的宇宙图像和时间中涌现的景观》(收录于《照夜白》中),其中就谈到这件事。不过现在看来,西方绘画也具有时间性,这一点似乎还没有成为我们的常识。

欧洲的共时性绘画可以追溯到古希腊,乃至古埃及,源远流长,从未中断。线描风格的古希腊瓶画,写实的古罗马叙事性浮雕,展开则类似中国的长卷。它们都是横向展开时空序列。

图3 贝叶挂毯(局部) 11世纪 巴约博物馆藏

到了中世纪,欧洲绘画也没有失去时间性。11世纪贝叶挂毯(又译拜约挂毯、玛蒂尔德女王挂毯。图3)描绘了诺曼底公爵威廉战胜哈罗德,从而赢得英王之位的过程,长近百米。这些例子说明,长卷并非中国特有。中国有四季山水、四季花鸟和月令画。欧洲月历画不知始于何时何地,我所见到的最早的作品是中世纪晚期的,分两类:一种是一月一幅;一种是连续展开,两个月或更多月份。我还想知道当时欧洲有没有四季或十二月连续展开的月份画,可惜至今无缘知晓。

贝叶挂毯是平面艺术,没有深度空间。似乎随着绘画越写实,长度就变得越短了。到了文艺复兴时期,受透视法与取景框的限制,长卷几乎没有立足之地。好在还有横幅。后面我们借两幅同主题的绘画,观察文艺复兴时期横幅的两种空间叙事模式。绘画的主题来自古罗马的故事:美丽的卢克丽缇娅是罗马将军的妻子,性情贤惠刚烈,被罗马王子塞克斯特·昆塔强暴后自杀。她愤怒的丈夫和早已不满国王暴政的罗马人发动政变,赶走国王。这一事件更伟大的历史意义是,罗马人借此废除王政,进入共和时代。

图4 卢克丽缇娅的故事 1465—1475年 波士顿曼荷莲学院艺术博物馆藏

15世纪佚名画家创作的《卢克丽缇娅的故事》(图4)延续了中世纪横向移动的模式,但更写实。事件在画面中自左往右排序,依次是室内的受辱,门外信使备马出发——可以看见原野和远山—再往右又是室内,卢克丽缇娅陈述、自杀,紧接着昆塔被驱逐出城,此处也可以望见原野和远山。值得注意的是,四个场景,四段时间,四个透视方向,但又共用同一片地面、同一条地平线。

我们总以为中国绘画是散点透视,西方绘画是焦点透视。安吉利科的科尔托纳祭坛画局部《圣母的婚礼和伊丽莎白的拜访》告诉我们,事实上,在焦点透视法发明后,文艺复兴时期的绘画仍然在使用散点透视。而佚名画家的《卢克丽缇娅》又提醒我们,即便采用散点透视,欧洲绘画仍然注意统一的地面。

图5 波提切利《卢克丽缇娅的故事》 83.8 cm×176.8 cm,1496—1504年 波士顿伊莎贝拉·嘉纳艺术博物馆藏

另一个模式是焦点透视法的时间叙事。波提切利的《卢克丽缇娅的故事》(图5)用焦点透视法建构了一个纵深、对称的城市空间,前景的中间是广场,左右两边是建筑。这是某一时间所看到的城市景观,但并不影响波提切利把不同时间发生的几件事放进这个静态的景观里,他用的方法还是几何形:在左边建筑的长方形门洞里,画着塞克斯特要强暴卢克丽缇娅;在右边的拱形门廊里,画着向亲人们诉说耻辱后自杀的卢克丽缇娅。在梯形广场上,围满了愤怒的罗马军民。画家用含蓄的手法指向即将爆发的政变。

焦点透视法带来的改变是,事件不再是自左往右依次发生,而是将控诉与政变场景移到中间广场上,因为这属于广场事件。

绘画的时间性体现为异时同图,主要人物连续出现在同一画面,比如《洛神赋图》;还有异时同景,即同一人在不同时间出现在同一场景,或不同人物在不同时间出现在同一场景,例如前文提到的波提切利《卢克丽缇娅的故事》、蓬托尔莫《约瑟和雅各在埃及》、萨尔维提《去见大卫王的拔示巴》,还有中国的桃花坞版画《六才西厢记图》。也许是因为焦点透视法,文艺复兴时期的叙事性绘画采用同一场景。但《六才西厢记图》并非焦点透视,却也采用异时同景,这种模式可以追溯到宋代,是有待深入研究的课题。

图6 安吉利科《圣母的婚礼和伊丽莎白的拜访》 约1434年,科尔托纳教区博物馆藏

图7 曼特尼亚《花园中的痛苦》 62.9cm×80 cm 1455-1456年 伦敦国家画廊藏

东西方绘画除了都有时间性,还有不少共性。比如文艺复兴前期,安吉利科《圣母的婚礼和伊丽莎白的拜访》(图6),为了突出人物故事而大幅度压缩城堡与庄园,曼特尼亚的《花园中的痛苦》(图7)压缩了山岗和橄榄园。这些与中国的叙事性长卷(比如《后赤壁赋图》)压缩山水的作风毫无二致。而在叙事绘画里,山水也好,建筑也罢,都无非是剧场的道具。

本文摘自《小山重叠: 比例、边界、绘画时空的限制与突破》一书,韦羲著,理想国|九州出版社2024年3月,澎湃新闻经授权发布。

还没有评论,来说两句吧...