“当一艘船沉入海底”,是电影《后会无期》同名主题歌中的首句歌词。

2014年,制片人方励和导演韩寒在东极岛拍摄电影《后会无期》,偶然听当地渔民说起附近有一艘二战沉船的故事。作为一名毕业于华东地质学院(现东华理工大学)应用地球物理专业的“理工男”,在进入电影圈之前又刚好是从事地球探测和海洋调查技术装备的系统集成、研发制造工作,方励出于好奇,随即率领海洋科技团队在2016年展开了勘测工作。

这,便是在今年9月6日公映的电影《里斯本丸沉没》缘起。

《里斯本丸沉没》海报。本文图片除署名外,均由受访者提供。

回到历史现场:1942年9月底,1816名盟军战俘被关进日军武装运输船“里斯本丸”船舱,从中国香港前往日本。由于日军违反《日内瓦公约》,未在船上悬挂任何运送战俘的旗帜或标志,里斯本丸在海上平稳行驶三天后,在中国舟山东极岛海域被美军潜艇“鲈鱼”号发射的鱼雷击中。

《里斯本丸沉没》剧照

在船从被击中到沉没的25个小时里,日军将所有英军战俘封锁在船舱底,并用木条和帆布钉死舱门。英军战俘奋勇自救,破舱逃生。危难之际,浙江舟山渔民冒着生命危险,划着舢板在水中捞起了384个奄奄一息的盟军战俘,并给他们提供食物、衣物和庇护所。尽管如此,仍有828位战俘或被淹死或被日军射杀,或被困在船中未能逃生。

“从得知这个事情开始,出于好奇去带队勘探,想要找到这艘沉船。找到船之后,又想要找到跟这艘船有关的人,想去了解他们的故事,他们在82年前都经历了什么。就这样挖掘出了这个故事。现在,是时候把它们讲给更多人听了。”在接受澎湃新闻记者专访时,方励说。

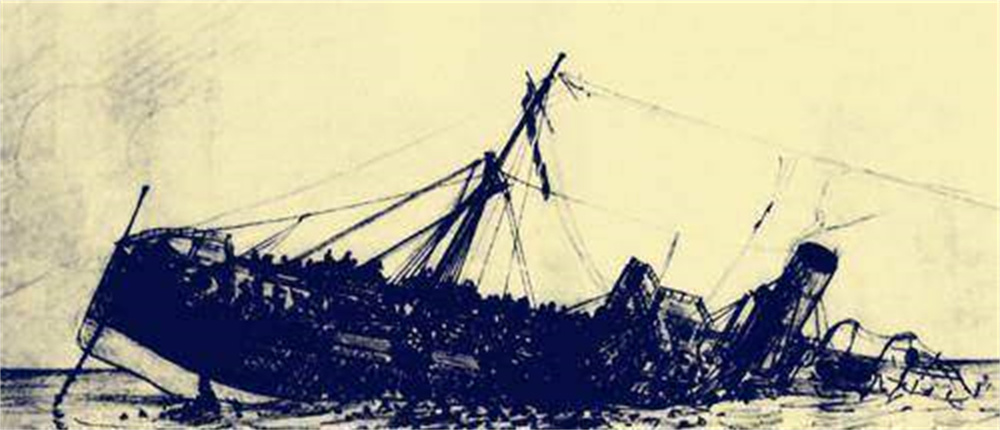

里斯本丸沉没

从电影《里斯本丸沉没》动议拍摄,到而今在大银幕上同广大观众见面,历时整整8年。8年间,作为该片导演的方励都经历了什么?将在以下的对谈中全面呈现。方励不止一次向记者表示,这是自己一生中做过最重要的事。“我认真想过,我不干谁干?懂得海底成像搜索调查又懂电影的人,除了我没别人了。虽然我没有做过纪录电影,至少沾边,知道影像意味着什么。所以我一直对自己说,活该你干,不干你就是历史罪人。”

那份率性与戚然的神情,和他当年为争取吴天明导演遗作《百鸟朝凤》的排片而惊天一跪时如出一辙。

导演、制片人方励

【对话】

“真实的沉船位置和历史记录的坐标,相差整整36公里”

澎湃新闻:我知道在电影人的头衔之外,你还是一位地球物理学者,海洋技术专家。能否先从技术角度介绍下,里斯本丸从1942年沉没到2017年你带领团队确认沉船就是里斯本丸,75年的时间,为什么一直没有探测到它的位置?从片中我们知道,它就沉没在东极岛附近海域水面下30多米的地方——泰坦尼克号沉船位置是在北大西洋3700米的海底——30多米水深,专业潜水员不借助工具甚至都可以达到。这背后有哪些水文地理、技术发展上的原因。

方励:之前找不到跟水深没有关系,而是平面坐标错了。首先你要知道,人类通过空间卫星导航系统,也就是GPS(全球定位系统),包括我国自主研发的北斗定位系统是近几十年才出现的,通过它现在可以精确定位航行中的船舶和飞机的位置。而在二战期间(航海定位)还是依靠六分仪,这是18世纪延续下来的技术,往往存在巨大的误差。

之前里斯本丸沉船的坐标,在这部电影的历史顾问托尼·班纳姆(Tony Banham)博士的著作《里斯本丸沉没:英国被遗忘的战时悲剧》有提到,他也是通过日军当年的历史记录得来的。这本书在2005年前后由香港大学出版社出版后,世人才开始关注到里斯本丸沉没事件。托尼就住在香港,他和沈健组织了当地的里斯本丸研究会,在当年请里斯本丸上的一名幸存者一同回到了东极岛,用鱼探仪,一种相对简陋的声呐在当地海域做了搜索,凤凰卫视曾全程报道了这一事件,当时就没有找到,因为真实的沉船位置坐标「30°13'44.42"N 122°45'31.14"E」,和日本军方记录的坐标相差了整整36公里。

历史顾问托尼·班纳姆

澎湃新闻:那么你和团队在2016年是通过什么方式找到了这艘沉船?

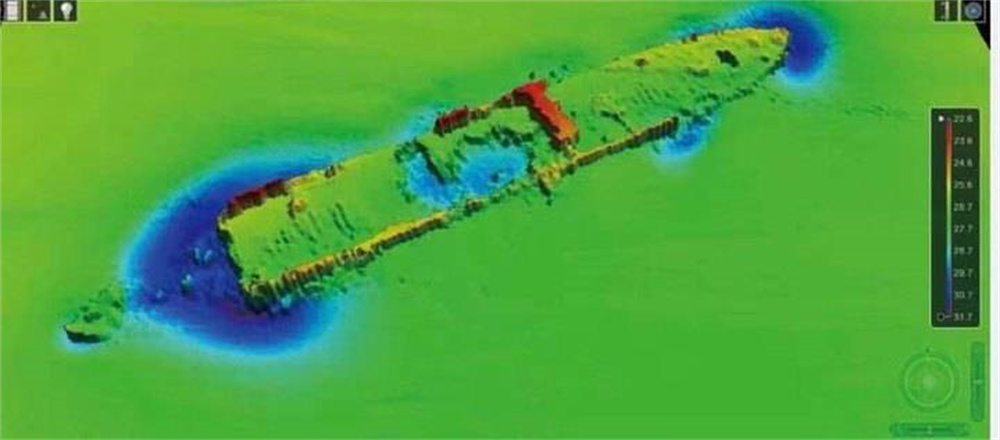

方励:东极岛并不是一个岛,而是由庙子湖岛、青浜岛、东福山岛和黄兴岛四个小岛组成的。我们的搜索还是靠租船并在船上安装专门的声呐找到的,当时是在青浜岛海域划出400平方公里的区域,用了半个多月的时间找到海底有一艘大型的沉船。但声呐是利用声波反射的原理,通过被探测物表面的反射确定它的形状,并不能判定它的材质。那么这是艘钢铁船呢,还是艘木船?下一步要做的是证明这艘沉船就是里斯本丸,我们在2017年又去了一次。

要确定沉船的身份,最好的办法就是派潜水员或者水下机器人下去眼见为实,亲眼看到它的舷号,立刻就能判定。可就像我刚才说的,舟山市号称“千岛之城”,下辖的东极岛就有四个小岛。这么多的岛屿,海底是凹凸不平的,同过境的洋流碰撞,造成当地海况复杂、海流特别湍急,极易形成各种乱流、涡流,潜水员最怕的就是这个。航海上,表示速度使用的计量单位是“节”,1节等于1海里/小时。人类在游泳的时候,最多可以抗击一节流,二节流就游不动,到了三节流就会被冲跑,所谓随波逐流。东极岛海域几乎全年都是三节流的水流速,潜水员下水后根本站不住,太危险了。2017年9月,我们是带着全套的空中、水面、水下的设备去的,当时根本不敢让潜水员下水,派水下机器人下去就被冲跑了。

澎湃新闻:既然无法依靠潜水员或者机器人“眼见为实”,你又是通过什么办法确定这艘沉船的身份?

方励:这当然有办法,也正好是我的专长。我们用了两个领域的方法,首先是地球物理勘探法,里斯本丸是一艘钢铁船,用磁探仪(金属探测仪)可以确定这艘船的物理特性。在沉船上方,超低空飞行的无人直升机装上磁探仪,类似于军方反潜机搜寻潜艇——地球的磁场从北极到南极是均匀分布的,突然在这里的海平面下出现一处强磁场异常,就说明有一个巨大的导磁体在这。当时磁探仪接收到的中心射线峰值达到了800纳特(磁感应分数单位),由此测算出这得是几千吨的钢铁,和里斯本丸7000吨的吨位大体吻合。

然后我们又用无人测绘艇搭载声呐对这艘沉船做了精细的扫描成像——2016年,是用有人驾驶船只做的成像,当时获得的图像只能大致判断这是艘沉船,而不是块大石头。因为人操控船只在海上航行,水是柔性的,再好的舵手开出的航迹也只能大致是一条直线,这就造成测出的图像也会变形。而无人测绘艇是靠电脑掌舵,每秒钟都可以通过GPS来修正航向,这比人的反应要快得多,所以它的航迹是相对笔直的,成像效果也更加精确。根据最新的成像再拿几何尺寸去比较原船建造的历史图纸,最终确定了它就是里斯本丸号。

2017年,方励团队精确扫描成像里斯本丸的沉船位置和水下三维形态。

澎湃新闻:你过往也参与过深海载人潜器系统建造,以及海军某型号深潜救生艇设计与建造,肯定了解也掌握相应的水下打捞技术。为什么没有想过打捞一些里斯本丸的遗物?这些遗物如果重见天日,进而参与进纪录片的叙事,是不是会更震撼?

方励:这个问题就比较复杂了,里斯本丸是艘日本船只,二战结束后规定相关的日本军事物资由美军接管,它又沉没在中国的领海,遇难者又都是英军官兵,在外交上存在模糊的管辖权。

另外从工程技术角度,这么久远的一艘沉船靠近大陆架,已经锈蚀、腐烂得非常严重。再加上70多年的光阴,附近渔民的拖网渔船从它这里来回经过,让沉船船身上挂满了渔网。2019年,国家文物局水下考古队来勘探,我们也提供了很多装备。在沉船上方趴了一个月,用卷扬机绞这些渔网,成吨的拉力都拉不动。而派潜水员下去打捞遗物,一则是这里的水流很急,再则如果被渔网绊住就上不来了。

2019年10月20日,方励与战俘后人在寻亲的船上。

是不是可以打捞遇难者遗骸?我也做了调查研究。英国这边,我专门咨询过退伍军人协会的费恩祺(Brian Finch)少校,他也是本片的军事顾问,介绍说在战时被击沉的船只本身就可以视作War Grave(战争公墓),不应再去打扰这些亡灵。我们还有过争论,我认为里斯本丸中的遇难者不是在作战时战死的,而是作为俘虏被虐杀的,水面下的里斯本丸不应被视作坟墓,而是囚禁的牢笼,那里有两百多名英军,在沉没前被日军钉死了压舱板根本就无法逃生。2018年,我在被俘英军的后人中做了三次民调,他们的意见大概是一半对一半,有一半希望亲人的骸骨能回家,另一半认为按照War Grave的传统不要再去打扰逝者。

方励(左)与军事顾问费恩祺(右)查阅里斯本丸沉船事件资料。

“抢救性采访,把这些先记录下来”

澎湃新闻:从找到沉船到把这个故事还原在大银幕上,你曾说,“本来只是好奇,想要寻找一艘船,并没有打算拍纪录片,最多也是留下一些资料。但是越走进这些人和事,就越无法自拔。”能不能介绍下最先给你触动的是哪些人,哪些事?

方励:一开始是想拍成电视纪录片,作为资料片、专题片,用访谈的形式呈现就好了。所以我2018年4月第一次去英国采访,第一个去见的就是时年99岁的幸存者丹尼斯·莫利。他的生日是10月26日,跟我女儿同一天。我现场承诺老先生,在他100岁生日时,会把这部纪录片作为生日礼物送给他。那是我刚开始采访,当时想得很简单,除了这位幸存者,余下的战俘后人也就十几个人,逐一采访后剪出个资料片,怎么着大半年时间也足够了。

方励(右)与里斯本丸沉船事件幸存者丹尼斯·莫利(左)

第一次采访还没结束,我就受不了了,这些战俘家庭的亲情、爱情,战友之间的友谊让我彻底破防了,根本扛不住。闭着眼睛就会去想,一位在家族墓地的坟墓里,空空如也,什么都没留下的22岁小伙子;一位抱着洋娃娃等待父亲70多年的女儿……1816个战俘家庭,255个渔民的家庭,这么多相关的涉事人,而我手里只有十几个已知的采访名单。我觉得不甘心,就决定继续挖,接触更多的事件相关者,把故事讲得更有说服力。

方励工作室中收藏的寻人启事整版广告。澎湃新闻记者 王诤 图

澎湃新闻:所以你想到了自掏腰包在《星期日泰晤士报》《每日电讯报》《卫报》上刊登了整版寻人广告,“你在哪?寻找1942年里斯本丸沉船事件中的英军战俘和他们的后人。”

方励:当时摄制组的同事也有人说,现在还有人看报纸吗?我说当然了,老年人看报纸,我就是老年人,老年人每天吃饭时有一张报纸在手边那就是一道菜。这是个传统习惯,全世界都一样。

第一次去英国的最后两三天,我就是在伦敦跑这几家报社,询价、谈判。他们都非常友好,认为这不仅是个生意,更是一项义举。《每日电讯报》广告部的经理,那位女士听了我前面采访的故事,听着听着就落泪了,尤其是面对几个中国人跑到英国来找他们的后代,当即表示一定会给我最好的价格。我们在这三家英国主流大报上,每周日以整版篇幅刊发寻人启事,持续了长达两个月。BBC也因为这个事把我请到直播间做采访,产生了极大的反响。在英国海军陆战队俱乐部采访结束时,一位老人挥动着十英镑追了出来,这是我们在2018年收到的第一笔捐款。

方励收到的首笔捐款,十英镑。澎湃新闻记者 王诤 图

陆陆续续有380多位亲历者的后代主动同我们取得联系,这个过程中还惊喜地找到了另一位在世的幸存者,住在加拿大中部山区的威廉·班尼菲尔德(William Beningfield),他也是被中国渔民救起来的。对历史最好的还原是物证、人证俱在,物证我们找到了里斯本丸沉船,人证就是这些还在世的亲历者,不管是当年的英军战俘还是拯救他们的中国渔民,乃至他们的后代都已经不再年轻,我当时就明白这已经是历史的一个“尾巴”,再不去讲就湮没在历史中了。2018、2019连续两年,我主要的工作就是采访,抢救性采访,把这些先记录下来。

方励(右)与里斯本丸沉船事件幸存者威廉·班尼菲尔德(左)

有了这么丰富的素材量,自然就想到了大银幕。全世界的人为什么都知道泰坦尼克号?卡梅隆的电影,大银幕的感染力太强了。所以我是自己给自己挖坑,这个坑挖得还挺大。从2020年开始,我一年卖一套房,把手头的房子都卖掉了,现在是租房子住。我认真想过这事,我不干谁干?懂得海底成像搜索调查又懂电影的人,除了我没别人了。虽然我没有做过纪录电影,至少沾边,知道影像意味着什么。所以我一直对自己说,活该你干,不干你就是历史罪人。

《里斯本丸沉没》纪录电影工作室被布置得犹如作战室,图为电影资料墙。澎湃新闻记者 王诤 图

澎湃新闻:关于里斯本丸沉没事件,之前舟山电视台、凤凰卫视都有做过报道和专题片,你的这部电影中也选取了它们的部分画面。搬到大银幕上做成电影的魅力能否再展开讲讲?

方励:拍这部电影的宗旨,我整个的动因,我的欲望、冲动、推动力,不仅仅是给大家讲历史,而是讲人,这是个人文的电影。你看篇幅就知道,片长122分钟,80%多讲的都是人的命运,家庭的破碎,两代人的分离,悲欢离合的故事。做电影的人都明白,小屏幕观影是看信息,大银幕观影是沉浸式的,观众被这个故事包围着,借助光影和声音,它的情感浓度要浓得多。

决定拍成大银幕是我个人的决定,也是我个人出资。我认定这样一个人文的故事最值得在大银幕上分享给世人。而电影是什么?电影就是分享,这也是它的魅力。《里斯本丸沉没》是的纪录长片,英文叫做documentary feature或者documentary drama。电影的片名和托尼的书名是一样的,这是我刻意的安排。我俩等于说是在跑一场接力赛,著述是文字,电影是影像。他的书给我的创作打下基础,而且他把掌握的信息全部都无偿分享给我,我们的心愿都是为了打捞出这段历史。片中托尼出镜时有句话,他说里斯本丸沉没事件就像是一出充满戏剧性的三幕剧。再者,同样是采访,你现在采访我和我在电影中做采访并不完全一样,我在电影里做采访的时候同时也是个“演员”,怎么调动受访者的情绪?是我这次当导演的功课。

方励(右)与里斯本丸沉船事件幸存者后代家属。

“青春记忆永远在那,你要知道怎么进入”

澎湃新闻:谈到采访技巧,电影里也提到很多幸存者和他们的后代都被创伤后应激障碍PTSD所困扰。片中你在对话老兵丹尼斯·莫利时,他的开场白是“坦白讲,我现在什么都不想回忆”。你是怎么让他打开话匣子的?

方励:丹尼斯·莫利的女儿曾经告诉我,我采访她父亲后,她才知道当年父亲经历了什么,可见这些老兵在战后回到国内,对自己的遭遇也是缄口不言。作为导演,找到一个“演员”,但他根本就不配合,你怎么让他从情绪中走出来?这就是所谓的指导“表演”。当然,这部电影是现实主义的真人真事,它不应该叫做“表演”,那么你要如何走进他的内心?

我在采访前已经做足了功课,对于那段历史我是了解的,而且我也是老年人,明白不能上来就直接提问题。你得跟他聊天拉家常,慢慢来。你要用电视台的采访方式就全瞎,因为他的注意力没办法集中去回答你的问题,你得会同他唠嗑。

丹尼斯·莫利的女儿丹尼斯·维尼

采访另一位幸存者威廉·班尼菲尔德的时候,摄制组提前一天去他家里布光、预采,等我到后他们告诉我,得有心理准备,老人家什么都不记得了。我不信邪,寒暄坐定后就是闲聊,你当年在部队服役是什么职位?他答道,我是个枪手。接着问,是重机枪枪手吗?对啊!是使用马克沁机枪吗?没错——我知道马克沁是水冷机枪——持续射击下,枪管过热发红了怎么办?他一下子就乐了,“We pee!(战场环境下,士兵通常会直接对着枪管撒尿以降温)”所以你要走入他的内心,他的情感,也就在那一刻他接着说道,“我的回忆又回来了。”青春的记忆是永远在那的,只是你要知道怎么进入,采访者的提示如果不对板不对路,他就是不愿意说,或者不是不愿意,只是在这个年纪他打不开尘封的记忆,太久远了。

我采访舟山渔民、救援者林阿根的情形也是一模一样。老人家当时已经94岁了,身边的人都告诉我他已经糊涂了。我和他聊天,一上来根本就没提里斯本丸,而是问他是哪年出生的?17岁那年他在干嘛?老人回答道,我和叔叔一起出海打渔……一定是这样的话题切入,见面就问形而上的问题,他立刻是反应不过来的,你只有慢慢地顺着他的轨迹,从他年轻时的经历入手才是最容易的。

方励(右)与营救盟军的战俘渔民林阿根(中)

而且在采访中,班尼菲尔德和林阿根都提到了盟军战俘在冲破禁锢时同日本守军有过交火,也打死了日本兵,这又形成了一种交叉互证,这也是我在采访他们前没有预想到的。在拍摄过程中,我还注意到班尼菲尔德一直有做手工船模的爱好,每天都会在工作室捣鼓模型。刚好他旁边墙壁上挂着一幅暮色中的轮船在海上行驶的油画,画中的船并不是里斯本丸,摄影师还是把镜头推过去,这是一种电影的风格。我现在觉得万分抱憾的是,丹尼斯·莫利、威廉·班尼菲尔德和林阿根老人,我在拍摄时唯有这三位事件的亲历者还健在,在2020年、2021年前后,他们都相继去世了,没能等到电影的最终上映。

澎湃新闻:在同这些幸存者和后代采访的过程中,除了他们告诉你的故事,你也把自己掌握的资料同他们做了分享,这方面请介绍下。

方励:当时船上的波特中尉,他会讲日语,在里斯本丸被击中后,他第一个跑出来同日军交涉,想让他们把自己的同袍从舱底放出来,结果被打死了。我在采访波特中尉儿子的时候,儿子当年只是收到了军方的阵亡通知,并不知道父亲是怎么死的,这是个非常英勇的故事,我们是在翻看了大量的回忆录后才掌握了这一信息。波特的儿子是在接受采访时,才第一次知道事情的原委。这部电影的价值也正在这里,让多少期盼了这么多年的孩子,知道了自己的父辈当年发生了什么。

波特中尉的儿子在接受方励的采访

澎湃新闻:里斯本丸沉没事件中,电影片尾字幕显示有828名遇难者,在世界海难史上该如何标注这一事件?

方励:如果仔细分析这个案子,里斯本丸的海难完全有可能比泰坦尼克还要惨。泰坦尼克上有2200多人,1500多人丧生;里斯本丸上有1800多名盟军战俘,700多个日本兵。当它被击中后,200多战俘因为三号船舱梯子断裂没能成功逃出随船沉没,余下1600多人逃出来后都漂浮在海上,而日军根本就不想救援。丹尼斯·莫利在讲述中表达了对中国渔民深深的感恩,“如果中国人不进场,日军机枪扫射就不会停火,想把我们全部置于死地。”

日军正是看到了战俘在被中国渔民搭救,怕事件泄露到国际上招惹麻烦,这才也开始捞人。他们的行为不能定义为“救”,而是“捞”。我在片中没有细说的是,后来参与打捞的还不是日本陆军,而是日本海军。莫利在采访时曾带着气愤半开玩笑地说,“日本海军是英国人训练的,陆军是德国人训练的。”想想二战中日军的种种暴行,不管是南京大屠杀还是巴丹死亡行军,都是他们的陆军干的。这也正反衬了我们渔民的善良,当时青浜岛不到100户渔民,都是战争期间穷得叮当响的劳苦百姓,就是他们救助了250多名战俘。

澎湃新闻:为了寻找沉船和拍摄这部纪录片,你前后去过几次东极岛?电影从拍摄到上映耗时八年,片中已然看到了你容貌的变化。

方励:至少不下二十趟,今年八月份去东极岛做首映,他们还给我颁发了“荣誉岛民”的证书。挨家挨户每家人我都熟,尤其在离沉船最近的青浜岛,我们做了调查,250多名战俘那两天在这个岛上吃什么?这里没有农田,只出产白番薯,岛上的居民把自己的口粮、衣物全都给了这些素不相识的盟军。我想这种人道主义的本能、这些义举是发自内心的。

我的容貌变得苍老,这几年脱发,头发变白在片中都是可见的。可既然是我在主导拍摄,沉浸在那段历史里,难道就不想亲自带着镜头引领观众去看看吗?2021年,为了还原岛上的渔民翁柳香去娃娃洞给三名战俘送饭的故事,我最后一次去到岛上。虽说找到了之前舟山电视台留下的影像资料,我还是沿着时年14岁的翁柳香送饭的路程重走了一遍,一路上高高低低的情形都拍了下来。

澎湃新闻:刚才谈到交叉互证,片中呈现了事件相关方中、英、美、日受访者的讲述。基于历史和现实的原因,在面对日本学者和里斯本丸船长后人的采访时,你做了哪些准备?

方励:为了找到经田茂船长的儿子和女儿,我们专门去了东京品川区派出所的户籍管理部,警方以个人隐私为由不能向我透露他们搬家后的住址。后来我们找了新宿区的一家私人侦探社,这法子听来有点旁门左道(笑),竟然是靠私家侦探帮我们找到了船长的后人。经田茂的儿女完全不知道父亲当年的事情,看到我们出示的审判记录后,他们都很惊讶。

澎湃新闻:我注意到黑泽教授在还原事件时说,“在看守和防止战俘逃跑的选择上,船上的日军选择了后者”。这句话让我想起了很多德国纳粹集中营的看守在受审时的自我辩白,那就是将自己视作工具,推诿为服从命令,汉娜·阿伦特将此称之为“平庸之恶”。

方励:那句话是黑泽的判断,他是东京女子大学的历史学教授,也是日本军事史研究会的会长。作为研究学者,他在分析日军当时的心理动机,日本陆军的和田中尉带领780名士兵押送这批战俘,遇到美军潜艇鱼雷攻击后,他们封死了压舱板,包括之后射击海上漂浮的战俘,在黑泽看来都是在防止战俘逃跑。所以我当时就反问他,这些英国人的生命难道就不是生命吗?日军的现场处置难道不是在谋杀吗?附近的日军明明有十几艘舰船,完全可以在第一时间前来救人。黑泽教授明显被我逼到了墙角,最后他也说,日本方面必须对盟军的大量死亡负责,承担人道主义灾难的责任。这是部纪录片,我希望把各方观点客观中立地呈现给观众,让观众自己做判断,现场有些问答的话我并没有剪进成片。

黑泽教授

“风格化,我要让电影画面有历史质感”

澎湃新闻:我注意到李玉导演是这部纪录电影的艺术总监,二位也是老搭档了,她这次在拍摄制作电影的过程中给了你哪些帮助?

方励:这是我第一次执导电影,请李玉做艺术总监,她对我的贡献最大的是电影音乐。当然,拍摄过程中很多细节的处理我都会和她商量,包括影像的风格,最后的剪辑也给了我很多宝贵意见。还有片中的旁白是我亲自讲述的,我们也做过专业配音演员的版本,大家都觉得代入感不如我讲的这版。可我的普通话讲得不标准,在中影录旁白时李玉就坐在我的旁边。我拿不准的发音,讲话如何抑扬顿挫,她都一个字、一个字地帮我校准。

澎湃新闻:片中出现的那位英国歌手,他的歌词里有一句,“里斯本丸,我告诉你们这是真的。”这又是个怎样的故事?也谈谈这部电影的配音和主题歌的创作。

方励:这是个真事,我们在英国采访的时候,听说有位歌手叫汤姆,他由里斯本丸事件谱曲创作了一首歌,歌名当时并不叫做《里斯本丸》。这首歌他后来完全免费贡献给了这部电影,也没有收版权费。片中的另一首歌《Long way from home》是片尾曲,是U2乐队的御用制作人哈维(Howie. B)制作的,之前他曾为李玉导演的《二次曝光》作曲。哈维一开始也参与了这次的作曲,他在我们的公司趴了一个月,但他的风格偏摇滚,怎么搞都不对。我就告诉他,我要的是写意,而非写实。当你看到片尾字幕升腾起来时,你会想要什么?

后来李玉帮我找来了法国作曲家尼古拉斯·艾瑞拉(Nicolas Errera)。尼古拉斯曾为姜文导演的《邪不压正》配乐,之后又同李玉导演在《阳光劫匪》里有过合作。说来也巧,李玉安排我和尼古拉斯在巴黎见面那天,正好遇到巴黎圣母院大火。尼古拉斯在疫情期间专门飞来北京创作,待了十天,这期间李玉对电影音乐的训练比我强,同时她和尼古拉斯也更熟悉,二人商定了配乐最后的风格。

《Long way from home》的歌词是由我策划的,哈维前后帮我找来了英国和冰岛的三位填词人,都无法get到那个点。后来是我们剧组画镜头图的荷兰艺术家Jerry,他的另一个身份是诗人,出过诗集,而且他跟组拍摄对这个故事很了解,何不让他试试看?聊天的时候我就告诉他,这首歌要表达的是妈妈呼唤儿子、妻子呼唤丈夫、儿女呼唤爸爸……而且又要表达出一种光荣,因为它出现在片尾“向爸爸告别”的章节,我们希望这些亡魂能够安息,在漆黑的海底从此不再孤独。Jerry用十天时间写了七稿,最后第八稿我要的元素全都有了。

澎湃新闻:片中对里斯本丸号启航和沉没等历史场景再现,除了用到历史图片和影像资料,更多是用动画还原,谈谈动画部分的制作和风格。

方励:大银幕上的电影如果只是呈现访谈内容是远远不够的。其实这已经不是动画了,而是用“电脑特效+绘画”还原的历史画面,也是电影花了三年半的时间最难完成的部分。我不是没想过真人实拍,第一成本支撑不了,实在是拍不起;第二,整个事件里没有所谓的主角,这些战俘是一个群体。最后我想清楚了,为什么要还原出历史画面?我要的是故事背景和氛围感,而不是角色的行为表演。

雕塑模型。经受访者同意,从动画演变视频中截屏

动态捕捉。经受访者同意,从动画演变视频中截屏

这期间我们走了很多弯路。起先我们选了9名战俘的照片,然后去中央美院请雕塑家把平面照片还原成立体的泥塑,再用光学三维扫描建模,之后用电影动态捕捉技术和数字模型贴片技术结合,可出来的效果一看,这些人物看起来都怪怪的,让人完全出戏。就这个方案的试验就花了一年半的时间。

之后我们选择回到动画,手绘的时间实在陪不起,可即便用传统动画的方式依然会觉得跳戏,因为人物一动,观众的视线就被带走了,就相当于动画人物带了表演,这就太扯了。而且传统动画是每秒12帧,电影是每秒24帧,我要还原的是战争环境下的惨案,是激烈氛围中的影像,电影镜头必须快速运动,可动画人物慢吞吞地像卡通一样,完全跳戏。

最终动画效果。经受访者同意,从动画演变视频中截屏

最终动画效果。经受访者同意,从动画演变视频中截屏

直到2020年底,我把之前的方案全部否定掉,开始冥思苦想。2021年春节以后想到一招,片中所有的船只、军舰、船舱包括天空,海洋全部用电脑特效建模,它们都是动态的。同时既然镜头要快速运动,那就让里面的所有人物都不动。如此一来呈现的就是电影镜头了,而电影镜头才是有冲击力的。这是个大胆的尝试,这样的呈现方式至少我之前没见过,它可以确保观众的注意力跟着镜头走,我要的氛围感就实现了。真正完整进入这个方法的制作又花了两年时间。

方励为澎湃新闻记者介绍画家王浦绘制的电影场景平面效果图。澎湃新闻记者 王诤 图

澎湃新闻:从艺术角度,你怎么定义这样的呈现风格?

方励:就这部电影而言,我理解所谓的风格化是要让画面有历史质感,它不能那么规整、规则——里斯本丸的建造图纸就在我脑子里面,但按那个路子走就像科教片了。我希望观众一看就知道这是风格化的绘画,但背后是用三维建模,靠电脑特效完成的。电脑特效做出的水、天的效果是非常精致的,我们刻意把这种精致破掉,要带出铅笔绘画的笔触,这就好比把一件新衣服做旧。

说到风格化的绘画,我可以带你去看看画家王浦绘制的场景平面效果图,他是我们这部电影的动画概念美术。我追求的其实就是他画出来的效果,既有美术效果图那种历史插画的感觉,又是三维特效动起来的观感。而且我的镜头是电影技巧,灯光是电影灯光,音效是完全现实主义的电影声场,甲板上的声音、回声、风浪声层次分明。

电影场景平面效果图。东极岛的渔民搭救落水的英军战俘。澎湃新闻记者 王诤 图

澎湃新闻:我看到你最新的发言,下一个目标是寻找失踪的马航370。你的这种执着固然有作为科学家的专业托底,似乎还有更深切的情感动力。

方励:我年纪大了,不知道还有多少时间,但这件事我是不会放弃的,只要没有人找到,我就一定会去找。在参加2002年大连5·7空难黑匣子打捞的时候,我曾趴在船舷上看着漆黑的大海,想到底下有128个生命,7天以前是鲜活的……到了这次搜寻里斯本丸,我站在甲板上,脚下就有800多条鲜活的生命消亡在这,触景生情,心情真的难以言喻。

2019年8月7日,我最后一次去伦敦采访,把里斯本丸上三位英国皇家炮兵的后人聚集在一起,介绍他们彼此认识,他们的父亲都曾被关押在底舱,根本没有逃生的可能。聊天的时候我突然冒出个想法,跟我个人的经历有关,我的父亲就曾寻找我奶奶的下落95年。

2020年,我在《扬子晚报》打了整版的广告,寻找奶奶苏晓卿的坟。1927年前后,苏晓卿由于不被我爷爷在西安的家族所容,回到扬州投江自杀了。这造成我父亲从小就没了亲妈,他一辈子不能原谅我爷爷,一辈子都不来往。父亲从20世纪50年代,曾四次回到扬州寻找奶奶的坟墓,最后一次是1996年,可以说找了一辈子。他的这种切肤之痛,从小我就知道。

当时看着这三位老兵的后人,那一刻,我当场就告诉他们,你们要不要跟我去中国,去离你们爸爸30米的海面上say goodbye to dad?三个老人全部泪奔,哭得稀里哗啦。当时包括费少校都在问我,这些老人来中国得坐公务舱,而且不可能一人独行,那得花多少钱啊?我说那不管,你去发通告,所有的直系儿女都可以报名参加这次“Say Goodbye to Dad”的活动,最后有14位遇难者的后人在2019年10月20日,来到里斯本丸沉没的海域,我们举行了一个安息仪式。祈祷词中有这么一句话:“他们永远不会老去,徒留我们日渐衰老。他们永不为耄耋所难,永不为残年所累,在每一个日出日落的时刻,我们永远铭记他们……”

2019年10月20日,战俘后人在里斯本丸沉船上方撒花祭奠。

还没有评论,来说两句吧...