盛夏的阳光越过围墙,透过天井下的枫树叶,洒在一块用毛笔字写着曲牌名《牡丹亭·皂罗袍》的牌匾上。

杨崑 本文除特殊标注外,均为受访者供图

昆曲演员杨崑坐在一把仿古红木椅上,一边哼唱着,一边专注于她的曲谱,连别人进门都没有察觉。街道管委会的彭音迈门进来几步,身后一行二十几人,是从四川过来参观考察的政府干部。

在这个杭州小河昆曲会客厅里,摆着一顶皇冠和一顶凤冠,凤凰眼是用黑珠子镶嵌的,明亮而有神。凤尾缀有各色璎珞,迎风上扬后,飘飘忽忽,凤凰顿时会活起来。一面墙上的玻璃罩子里,一件白靠(武生服饰)、一件红团龙蟒(小生服饰)、一件粉色绣花女帔(正工青衣服饰)陈列其间。

杨崑是这间会客厅的主人。屋外,石板街两边商铺林立,吆喝声不断,游人络绎不绝。

会客厅除了杨崑,平日还有一名兼职的义工。这日,义工不在。

杨崑站在曲牌前,短发,素颜,清瘦。平底鞋走起路来没有一丝声响。身上这件深紫色绣花旗袍,盖到小腿,是她在网上淘来的,一穿就是七八年。

杨崑唱起:“原来姹紫嫣红开遍,似这般都付与断井颓垣,良辰美景奈何天,赏心乐事谁家院。”

杨崑演出昆剧《牡丹亭》

闹中取静

屋子里是极静的,只有杨崑的声音从里屋穿透到屋外。

唱罢,四座喝彩不断。彭音带头响起掌声来。她早前看过杨崑的演出,也跟她一起学过昆曲。之前杨崑开了一期昆曲赏析班,邀请街区的爱好者,大概七八人。

不管是谁,只要肯学,杨崑都能亲自教唱。渐渐地名声就响了,许多父母带着孩子拜她为师。到她那里学曲的,多是学生,也有当地社区的居民。同一条街道上,有位开旗袍店的老板娘,找她学曲。“一旦见不到她,总是很有失落感。”彭音说。

彭音说,杨崑最认真的事情是排戏。她喜欢让曲友们围坐身边,依照曲谱脚本扮演不同角色,除了端庄秀美的青衣,也有机智勇敢的花旦、刚正不阿的老生、诙谐幽默的丑角。杨崑自己则一边看谱,一边适时地给他们点拨。

假如有人唱错了,唱歪了,她会很认真地示范,“唱曲本是以字行腔,随着拍板而行,一板一眼,丝丝入扣。”

彭音记不得这是第几次来会客厅,但每回听杨崑唱曲儿,她都听得入神。

杨崑继续说,600多年前,汤显祖曾多次途经于此——沿河北上述职、南返回衙理政,想他扬帆涉水、迎风而立时,脑海里不知多少次描摹着杜丽娘的“酸酸楚楚”与“生生死死”。

这时候,会客厅的门口站着几个人。最前面的是一个二十来岁的年轻人,身后还有一位老者,瘦骨嶙峋,一绺长髯。他们没有急着进门,而是驻足倾听。

杨崑知道门口有客人来。但她教人识曲度曲时,轻易不肯中断。瞥了一眼,顾自说道:“用曲调摹写景物,历来是有传统的。然而,能用曲调来摹写出景物的精妙,却很少有人能做到。这是什么原因呢?是情感没有用到。”

彭音坐在椅子上听着,不由连连点头。杨崑收住话音,注视门口,邀游客进门。

一面木墙的显示屏上,播放着她唱的《牡丹亭》一曲,是去年夏天最热的时候用无人机拍的。她穿着戏服,身上汗水“哗啦啦如下雨”,脸上竟然一滴汗都未出。

客人走后,屋子里静下来。屋外,依旧是人来人往的游客,喧嚣燥热。杨崑独自枯坐在厢房的椅上读《粟庐曲谱》,一边细细思忖,怎么把那些曲子唱得愈加动人。《粟庐曲谱》是俞粟庐之子俞振飞对俞派家传代表剧目编订整理而成的昆曲工尺谱。杨崑平时喜欢看这谱子,说它的工尺谱特别讲究,有板眼、有气口。

无论是太高兴还是太伤悲的日子,杨崑都会去会客厅,自个儿唱半天曲子。离开时,整个心情都换了。离开前,她要泡一下屋子里的二十盆兰草。水是一早从几米外的大运河里舀起来的,装兰草的瓶身浸泡在水里,水又从细孔里汩汩流出,滴到盆里。

会客厅之外,杨崑也是浙江昆剧团的一名演员。前一天在会客厅忙完,第二天一早,她赶到团里,国家大剧院的摄影师要来拍剧照。

杨崑扮演《牡丹亭》时用的头饰

妆化了两个多小时,凤眼粉袍,水袖花帔。杨崑将发饰拿在手里,端详着翅翼上的纹饰。一起身,修长挺拔。步履轻轻,迈到摄影机前,先是水袖飘出,手指微曲,眼睛随着指尖移动,时而悲戚,时而柔情。

“您有什么动作指导吗?”杨崑抬问一位满头银发的摄影师。摄影师说,我跟着你走,你的动作足够丰富。再来一个!再来一个!杨崑又轻盈踱步,退到相机后面。

化妆中的杨崑 澎湃新闻记者 袁璐 摄

两个小时里,两套服装,她不断变幻动作,先后拍了杜丽娘和白娘子的角色。卸妆时,她倒了半捧卸妆油在手心,摊开往脸上一抹,粉的白的胭脂粉末消融在她脸上。排练大厅里,其他同事有说有笑,只有杨崑那一片是安静的。

杨崑专攻闺门旦,演的都是才子佳人的戏。这个行当是她初学昆曲时,老师从她的外形到嗓音条件、内在气质,帮她挑选的。

杨崑退到相机后 澎湃新闻记者 袁璐 摄

她的演出视频下,有粉丝留言说,杨崑是引发自己昆曲兴趣的人;也有人说,她的声音是最适合杜丽娘的,人物的一立、一坐、一挥袖、一展卷、一投足、一握管,形随音转,身段娴适,蓄势而传神,吐字板眼清晰,含而不露,韵味悠长。

主流之外

轮到杨崑了。

在人们注视的目光中,她侧一下脸,示意鼓板准备,听得清板一声,她开腔啭喉,慢调音声。

“她像从画里走出来的。”宽衣阔袖,折枝梅花和洒落的花瓣绣在衣角,头戴乔其纱绸子打头,配红水钻头面和各种配饰,点缀蓝色绢花。自此,陈焰的眼睛就无法从她身上移开。

这是11年前的春天,中国美术学院油画系教授陈焰第一次听杨崑唱戏,在西湖边钱王祠的庭院里。她唱《牡丹亭·寻梦》,起初是没有乐器伴奏的清唱,迂徐委婉,细腻绵糯。

杨崑一口气唱完。庭院空旷,她的声音划破西湖的夜空,“就直接上天了”。随后又像一块石头丢入湖里,“满堂皆惊”。陈焰说,那天她入戏了,南曲的细腻委婉与北曲的激越高亢,被杨崑糅合得很是紧密。(注:昆曲的曲牌累以千计,通分为南曲、北曲两大类,南曲是在南方的俚俗歌谣和宋人词调基础上发展而成的;北曲则承续了元杂剧和北方民间说唱艺术的遗产)

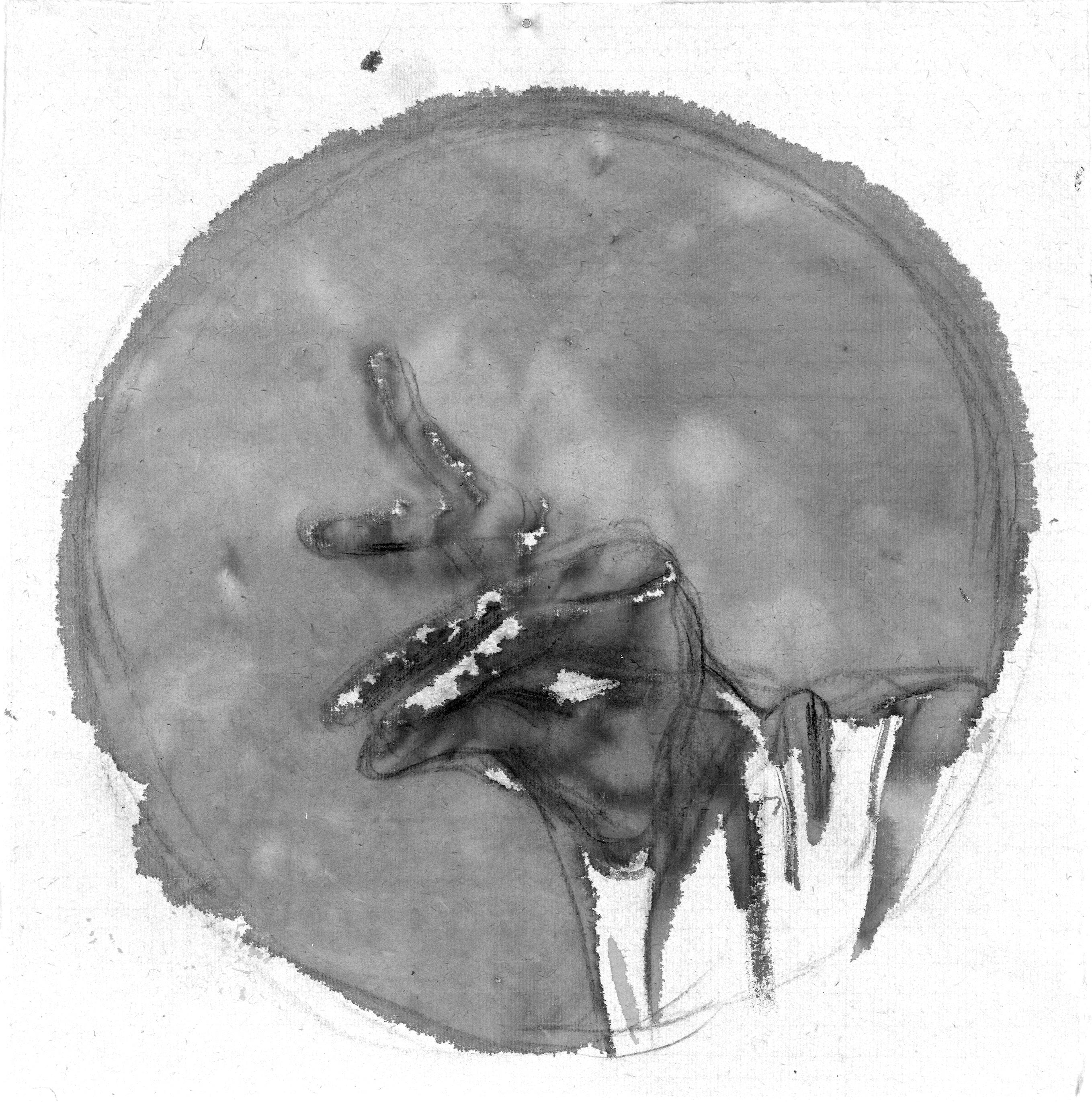

陈焰画的杨崑的手

后来,陈焰和杨崑走得越来越近。杨崑的演出她都会去看。一次朋友聚会,杨崑带了戏服。那次她演的费贞娥,是昆剧里的刺杀旦(注:昆剧旦行的一支,有一些特技表演),也是一个反差极大的角色,“很刚烈勇敢,不像温婉端庄的闺门旦,充满了萧杀和悲凉”。 陈焰发现杨崑上台前,几乎不吃饭,也不喝水,“就沉浸在她自己的世界里”。

私底下,杨崑的性格安静,但一换上装,登台后,她立马变了一个人。有一次演出,丈夫带着两个孩子去捧场。那次她扮的刺杀旦,要使用凶器,也要呼天喊地。

演出结束后,杨崑发现丈夫看她的眼神“慌兮兮的,好像故意躲开她”。她问原因,结果丈夫说,看到舞台上她情绪爆发,像变了个人,他全身起了鸡皮疙瘩。杨崑哭笑不得。那之后,丈夫再没去现场看她演出。

1994年,杭州京昆艺术剧团成立时,杨崑加入该剧团,成为一名昆曲演员。她先是跑了几年龙套,同样是在钱王祠的古戏台驻场演出,5块钱的门票,原本需要两个人配合的戏,都是她一个人演。

不过,好多戏迷粉丝都是那时累积起来的。有一个粉丝说,我深夜里都是听着杨崑的《水浒记·活捉》入睡的。这折演绎的故事是阎婆惜被宋江杀害身亡以后,阴魂夜间至张文远处。杨崑惊讶,那不是鬼故事吗?怎么入睡的?

到昆剧团第四年,有一个去南戏发源地温州的支援任务,要求排演《琵琶记》。其他同事不愿意去,团长下命令,让杨崑去。那时候她坐绿皮火车,从杭州出发,要十多个小时才能到温州。

到站后渡瓯江,山里走一个多小时,到达演戏的地方,是在一个供销社的四楼。当地戏社找来的全是已经退休的小生,旦角只有杨崑,就这样组成了一台戏。

五年之内,她去了二十几趟温州。有一次她坐火车经过山里的隧道,火车刚过去,山体因暴雨发生塌方,后面一辆火车被压。由于没信号,父母联系不上她,以为她出事了。

杨崑也到温州的一些岛屿上,给渔民们演出。海岛上遍地烂鱼烂虾,臭气熏天。场地有限,舞台只有一方桌子大小,她还得演情节跌宕起伏的《张协状元》。渔民们也爱听戏,每次杨崑一出现,他们随即静下来,只剩海浪声和唱戏声。

老师王奉梅跟她说过,舞台小一点没关系,也是能演的,一个演员不能时间长脱离舞台。在温州前后演了五十多场,每次她都很认真演完。

陈焰记得,杨崑二胎怀孕四个月时,正在上戏念研究生。周末晚上她在杭州演出,第二天上午又坐在上海的教室里上课。那时杨崑42岁。

肚子越来越明显,帮她穿服装的同事说,崑,你的腰好像粗起来了。她担心失去演出机会,赶忙说,我是长胖了一点。

王奉梅心疼这个学生,总看她带着孩子,学习和演出两头兼顾。在王奉梅心里,这个学生性格文静内向,但肯努力。杨崑的长处在于唱念。“她嗓子好,唱得好,形象也好,声音里有股细腻的感情。”

香港导演杨凡拍摄《游园惊梦》时,在昆剧团找了很多演员去录戏中的唱段。一开始,他没有找到想要的声音。杨崑被叫了过去。她一唱,杨凡说,就你了!最后,戏中演员宫泽理惠所有唱段都是杨崑唱的。

“有的演员,把生活中世俗的一面带进角色,在舞台上不经意间就表现出来。”杨崑觉得自己不能沾染世俗习性,尤其是演杜丽娘,“那么天然的,干净的,纯正的一个人。”

如何达到至纯境界呢?她的做法是在生活中跟外界保持距离,比如拒绝一些饭局、牌局等不必要的应酬。“她对外界是有排斥的,非常执拗地做自己。”王奉梅评价这个学生说。

如今,昆剧团里共有90多名演员,多了零零后的年轻演员。之前有次演《牡丹亭》,她原本的搭档辞职了,她挑选了一位零零后的搭档。

团长问杨崑,你都获奖了,怎么跟这样的小演员配戏? 杨崑说,他那么年轻,配我这样年龄的演情侣,他还亏了。事实上,杨崑选他,是因为发现他演戏的机会少。

没想到,那场戏是卖得最好的一次,台下坐满了观众。一场三小时下来,杨崑一点不累,把握人物特点后,什么时候该歇着,她心里很有数了。不像以前,载歌载舞,感觉气都喘不过来。

我确定是喜欢的

28岁时,杨崑拿了文华奖,但演出机会并没有变多。90年代,昆剧团的很多同事纷纷下海,从事戏曲的人越来越少。2001年,昆曲被联合国教科文组织列为人类口述和非物质文化遗产。

杨崑说,“我为什么会留在这?我就喜欢昆曲,才到这里来的。”

她对戏曲的最初感受来自母亲。家里边,母亲喜欢各种戏曲,常唱80年代流行的样板戏,又经常带着杨崑去看婺剧、越剧、京剧。小时候,街上唱着当地戏曲宣传计划生育,竹筒打在铜片上嘣嘣响。杨崑从小就听得入神。

17岁的杨崑要考戏曲班时,父亲不同意,想她走读书的路子。但她偏爱戏台的斑斓魅影。她想逃出去参加考试,结果父亲把她关在家里三天。最后母亲请来亲戚们做工作,父亲才勉强答应。

杨崑已经不小了,再不入门她以后都不会有机会了。她是最后一个考的。她选了一个当时流行的黄梅戏唱段,全是通透的高音,又配了段舞蹈。

那年杨崑顺利考进了婺剧训练班,教她的老师都是京剧和昆曲演员,解放前都是戏园子里的老板。

在戏曲班里,其他同学顶多十一二岁,杨崑年龄最大。她特别想练毯子功,但这属于童子功,只要同学们练,她也跟着一起练。

老师觉得她的扮相、嗓子等条件比较适合做青衣,以唱为主。但是杨崑一心要练武。她想演刀马旦,觉得很飒,角色个个都是女中豪杰。

练到第二年,父亲去看她,躲在柱子后面哭,不忍心看。经过两年的高强度训练后,杨崑已经能够立马下腰,两只手直接抓到自己脚。甩腰,踢腿到头上,定在原地,保持10分钟。练完,她周围地板上有一圈的汗水印。

当时她知道,选择了这条路,必须要入科班学戏,练好“手眼身法步”(注:戏曲表演艺术的五种技法)。所以她几乎所有时间都在练功,哪怕生理期。

苦练两年后,19岁的她第一次上台演婺剧。那时她不知道在舞台上怎么呈现美的一面。戏里面她演白娘子,要展现功夫,在地上滚来滚去,两个腿绞在一起,转完一圈,人要瞬间腾空,再跌到地上。结果落地后,假发乱七八糟地散在她脸上,她压到假发,光头瞬间露了出来。

杨崑从来没有跟父亲袒露过这些,父亲也很难想象两年里女儿经历了什么。父亲是军人,转业到地方,性格古板、严厉。她敬畏他,也不敢靠近他。

1992年,杨崑到浙江昆剧团学习,当时被称为浙江省第二届青年演员培训班,父亲筹借了4000块钱给她交了学费。她觉得自费太贵,父亲坚定地说,那也要去。那时他觉得,女儿是真的下定了决心了。既然决定了,或许也是一个很好的选择。

“她身上有一股不屈服的劲儿。”王奉梅说。在剧团,王奉梅是主教老师,当时已经获得过戏剧表演艺术最高奖---梅花奖。她给杨崑的剧目大多是柔婉的闺门旦,如《牡丹亭》、《西园记》、《疗妒羹》、《长生殿》等。杨崑想学她那载歌载舞的身段、优美的动作、细腻讲究的表演。

王奉梅知道她是自费来的,也是冲着艺术来的。晚自习的时候,杨崑一个人在4楼的排练厅。老师住在隔壁一幢楼,看到灯亮了,也去排练厅,给她开小灶。

上世纪90年代,时髦的卡拉OK流行起来。不少同学下课后一溜烟跑出去玩,或者周末就去逛西湖。杨崑到了杭州从没出去逛过,每天都是往返于排练厅、食堂、宿舍。有一次学戏路上,她边骑车边想《玉簪记·琴挑》的动作,结果一下子撞上前方的公交车。

庭院中唱牡丹亭

杨崑花了一个暑假的时间,学会《牡丹亭》的谱曲。标注好每一个低音、中音和高音,反复吟唱,去熟悉它、感受它。

她感受到,咬字时,连牙根都要用力,但是又不是死咬,要恰到好处,字重腔轻。若唱得不对,听起来就像钝刀杀人的感觉。

王奉梅见她用功,性格也好,对她流露更多关心。每个人的条件不一样。杨崑的身材、形象、嗓子都挺好,确实是一块闺门旦的料。

在团里的青年演员当中,杨崑算是出挑的。王奉梅跟她说,你要扬长避短,发挥唱念的唱,要咬字清、板槽稳、音调准。

“你就该绽放啊”

早期练习走位、身段、手势和舞姿,同一个动作重复练习过千百遍。昆曲的一招一式很讲究。眼睛先看哪里,再看哪里。

那些年都是中规中矩的动作,比如杜丽娘一个拿书和看书的动作,没有人觉得是错的,但就是不好看。杨崑就琢磨,自己的动作为什么不好看?

她逐渐发现,演一个人物的时候,应该用内在情感来带动肢体,动作才会有生命力。

王奉梅说:“唱曲,要一开口,就能描神绘态,唱出面貌悲戚来,使旁听之人都能感受其中的情调,从而为情所感。”

为什么以前学得很慢?因为一招一式得照搬下来,她发现,学生越学越像老师,化妆后感觉是同一个人。

杨崑觉得,不一定要像老师。老师王奉梅祖籍在山东日照,而她生长在江南,两人的身高、声线等条件也不一样。

不久前杨崑跟王奉梅说,以前老师说怎么表演,心里是怎么想的,眼睛上怎么表演出来,那时候她认为,自己做到跟老师教的一样就行。但是现在,她真正感觉到,自己的眼睛有点戏了。她急于把这点看似微小但重要的变化告诉王奉梅。

王奉梅今年79岁,身体已经不如从前,但还会教学生唱戏。她告诉杨崑,艺术不分早晚,四五十岁正是好年纪。

尽管现在的杨崑50岁了,陈焰发现,她的一天刚开始,杨崑已经做完孩子的早饭,跑到山上压腿或者倒立。

陈焰曾找来杨崑以前的表演视频,有她20岁、30岁、40岁时扮演的杜丽娘,现在演杜丽娘,随着年龄增长,声音、外形也改变了,不再如从前靓丽青春,但她重新塑造的杜丽娘,“像酒一样的,越来越醇厚”。

一般人就结束了,她还在那里唱,正如她喜欢的那句话,“像一棵树长在溪水边。”

古琴,清笛,昆腔,短剑,几十年陪伴左右,“你看不到她的倦怠。”随时要入戏和出戏,回归生活,回归现实的鸡毛蒜皮中。陈焰觉得,她是杜丽娘的化身,也是费贞娥的化身。她可以赴死,也可以在所不惜。

从上戏毕业时,杨崑办了一场演出,她自己编排的《岳飞夫人》。陈焰专门跑到上海捧场。后来,她忍不住给杨崑发信息说,“你就该在舞台上绽放啊。”陈焰曾以杨崑的手势为蓝本,创作了一系列油画,与她日常生活中做家务时的手不同,变得“轻盈,有情感和情绪”。

和其他戏曲一样,昆曲的魅力在流行文化中逐渐褪色,只有极少的人才能在传统中糅合进现代元素,绽放出独特的光芒。

陈焰也看过很多场小百花的越剧。看完后她对杨崑说,我发现他们的服装道具都能跟上时代的潮流,昆曲因为太悠久,反而不太能跳出既有的框框。杨崑说,越剧本来就是偏现代的,它很有朝气,也在不断进步。

在2000年的首届昆剧艺术节上,杨崑和另外五名演员,一人分饰多角,总共演了十二个角色。剧场安排在苏州老城区一个小小的老剧院里,那天座无虚席。

那是杨崑第一次演《张协状元》。著名戏曲理论家郭汉城说,《张协状元》把南戏粗糙、原始、不完整但生活气息浓郁、表演大胆的民间情趣,与精致的昆剧相结合,这为昆剧的创新、改革、发展指出了一条新路。

剧中贫女、宦家女两个女性人物由杨崑个人完成。两个角色一贫一富、一苦一荣,要在同一个戏里穿插表演。新的唱腔、新的表演都没有可参照的旧戏。

上台前,杨崑还很紧张,脑子一片空白了,台词的记忆也消失。轮到她了,她立马将裙子踢出去,飘到舞台中央。那次演出之后,郭汉城评价说,浙江昆剧团的杨崑是一个好苗子。

“进了昆曲的这个门以后,这辈子就逃不掉了。”杨崑说。

《牡丹亭》

8月24日的演出,观众点了她的《牡丹亭》。她兴奋地告诉恩师王奉梅说,“我要演《牡丹亭》了。”王奉梅说,“《牡丹亭》也就你继承得原汁原味了,你要多演。”

(文中彭音为化名。)

还没有评论,来说两句吧...