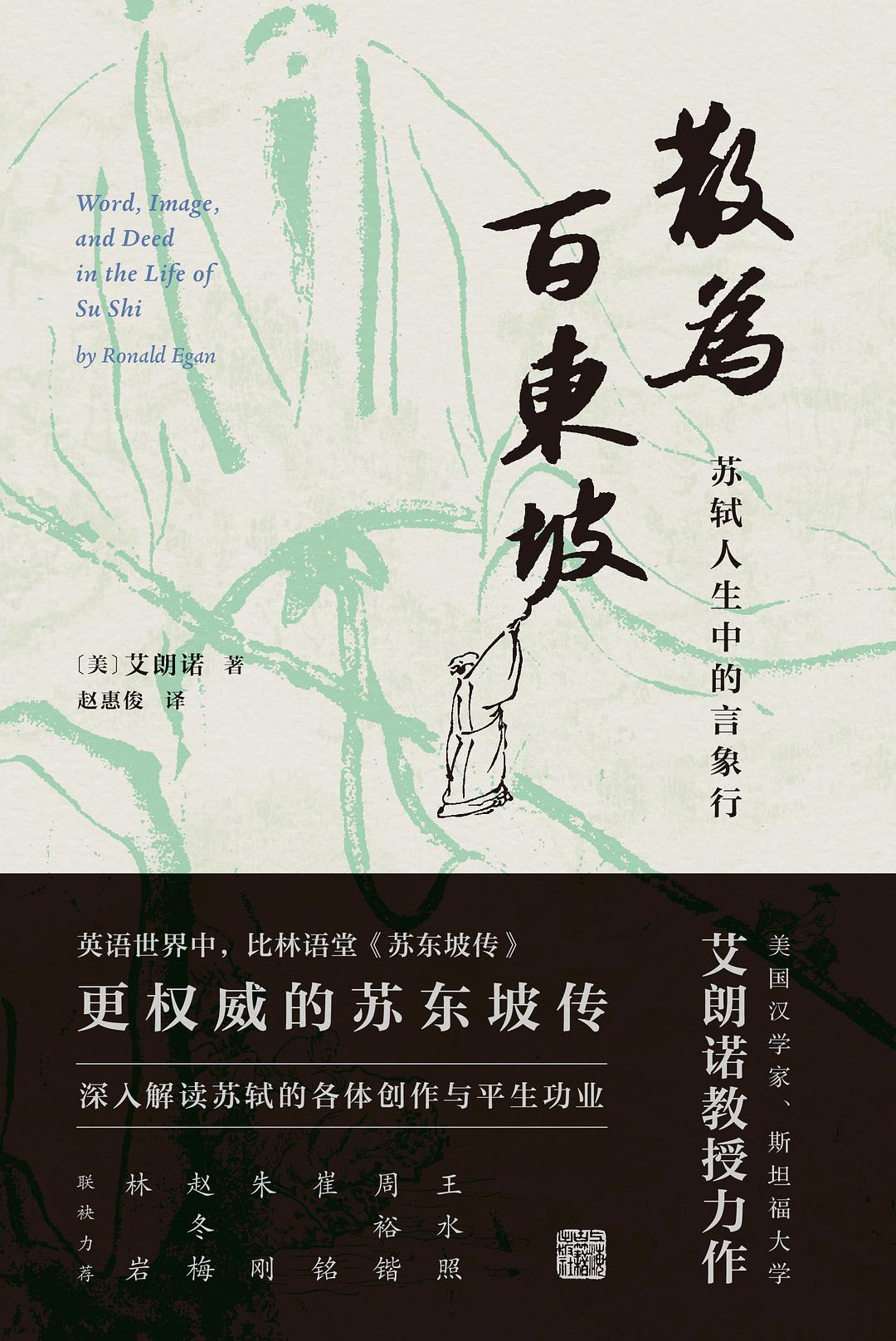

近日,汉学家艾朗诺的专著《散为百东坡:苏轼人生中的言象行》由上海古籍出版社翻译出版。这本书的英文版于30年前出版,由哈佛大学刊印。艾朗诺说,“这部书是写给英美学人看的,但上海古籍出版社副总编刘赛老师坚信对今天的中文读者仍有参考价值。”

艾朗诺(Ronald Egan)是一位精于宋代文学、宋代美学与宋代士大夫文化研究的汉学家。他曾先后执教于哈佛大学、加州大学圣芭芭拉分校,曾任《哈佛亚洲研究学刊》执行编辑,美国东方学会会长,现为斯坦福大学东亚语言与文化研究系汉学教授。他已出版专著包括《欧阳修的文学作品》《散为百东坡——苏轼人生中的言象行》《美的焦虑:北宋士大夫的审美思想与追求》《才女之累:李清照及其接受史》。

对于《散为百东坡:苏轼人生中的言象行》这部写作于30多年前的著作,艾朗诺说没有遗憾是不可能的,但对于写作的总体方法,他的想法基本没有改变。这么多年来,在对苏轼作品更全面以及更细致地阅读后,艾朗诺认为苏轼作品的文学价值不应该仅仅由他的诗词体现,题跋、尺牍等文体也具有相当的文学价值,衡量苏轼作品文学价值的维度应当扩宽才对,“不仅仅是我这么想的,明代学者就已经开始重视苏轼诗词之外的文体了。”

艾朗诺最近还准备出版一部中英对照苏轼选集。在其中,他按照时间的顺序翻译编辑苏轼的作品,从而发现苏轼经常用不同的文体就同一主题进行写作,思考的态度和角度也可能是不一样的。另外,在他看来,“重读这位天才作家的各种文类,几乎每一次都发现以前没有注意到的亮点,以及他人格中令人特别钦佩的层面。”

澎湃新闻近日在上海古籍出版社就苏轼研究和作品翻译等问题专访了艾朗诺,以下为访谈全文。

艾朗诺

澎湃新闻:您在《美的焦虑:北宋士大夫的审美思想与追求》这本书中,谈到北宋文人对器物的矛盾态度,从而造成美的焦虑。但苏轼在很多诗句中,如“殷勤昨夜三更雨,又得浮生一日凉”里表现的却是生命的随遇而安与惬意自由。您认为,苏轼是如何在生命的焦虑与松弛中达到平衡的呢?

艾朗诺:这个问题怎么回答呢,我觉得一种是焦虑和松弛其间有一种张力,而且这种张力是永远没办法挖掘尽的,是很有创造力的张力,两种状态互相促进。所以我觉得不要以为一定有一个完全解决的结果,其实也许这两种状态都一直存在的时候,对他来说恐怕也有用处。你觉得这个合理吗?

澎湃新闻:您的意思是说焦虑和松弛之间其实形成了一种张力,而且这种张力是苏轼生命当中必然存在的。

艾朗诺:另外一种答案是,他那种焦虑是思想方面的一种现象。比如他写某一首诗或某一首词是当天当时——刚好在那天下午三点的情况下,偶然得到的一种心理上的安静、快乐,就马上写下来,记录那一段很短时间的一种愉快。但等一会儿,比如再过两个小时,那种感觉已经过去了,永远涌动在下面的那种焦虑又会出现。所以如果叫我来分析,我觉得这个问题有一点不对,因为问到两种完全在不同层次的事情。那种焦虑是永远脱离不了的,但心情的平静和安乐,是偶然也是当然会得到的,虽然它也偶然会消失。

澎湃新闻:那我们再谈您的另一本书,在《散为百东坡:苏轼人生中的言象行》中,您从道(the Way)、情(emotions)、礼(rites)、性(human nature)、治(governance)五个要素的关系入手,统一阐释苏轼的政治见解与哲学思想。其实,很多学者都曾从不同角度谈论苏轼的人生哲学,您为什么会选择从他的政治理念入手呢?在苏轼的政治理念中,您有非常感兴趣的治理观点吗?

艾朗诺:我之前读到你这个问题,有一点惊讶,因为其实我并没有想要从您提到的这一方面入手,我并不觉得苏轼的政治理念比其他方面更重要或是更为中心的。那我为什么从这一点写起?因为他起初作为很年轻的学者,中举之后考进士,考进士后还要考一个特别的考试,像这些政论的文章是他必须写的。所以我不是按照他的思想重要程度而是按照时间顺序来安排篇章布局的,我从他的政治理念开始讲起,只是因为时间早。对于了解苏轼的人来说都知道,他后来也说这些其实对他来说不怎么要紧,自己也有否定它们。所以如果要从这些文章来了解他平生的哲学思想,那一定会有误会。

《散为百东坡:苏轼人生中的言象行》

澎湃新闻:您近几年一直在强调杂记、题跋和尺牍等文体对于研究苏轼的重要性,包括您在翻译苏轼选集时,也选取了这些文体的大量内容。但您也讲过,这些文体在传统的汉语言文学研究中,被视为较低层次的。那您在翻译的时候做这样的取舍,是出于怎样的考虑?是不是因为您认为全面了解苏轼比单纯讨论其作品的文学价值要重要的多?

艾朗诺:你问的这个问题很有趣,因为你把全面解释苏轼和单纯讨论其作品的文学价值两个对比,对吗?

澎湃新闻:是的。

艾朗诺:那我的回答是,我不接受这样一种对比。其实我的目的是希望把您所谓的文学价值扩宽,包括那些以前或者平常人家不太看得上所谓地位比较低的文体,我觉得那些也应该算是文学作品,也是非常有价值的。那这个观念虽然和现代学术界有一点差异,但很久以前已经有人有这样的想法。比如说明代已经编有一种苏轼选本,这个选本的选择很特别,选了苏轼两种文体。而且这个选本的书名叫做《东坡二妙集》。“二妙”是指什么?一个是指“词”,另一个是“尺牍”。选择词,我们现代人很容易理解。但是选择尺牍就表示——这些现代学者一般认为没有什么文学价值或者文学价值比较低的作品,在明代评论家眼里看来已经是很有价值的了。而且我们知道明清文士喜欢写小品文,他们很尊重苏轼的那些题跋、杂文、尺牍,在很多方面可以模仿苏轼。苏轼没有将这些统称为“小品文”,但是明代的学者就把苏轼的那些作品作为他们写作的先例。所以虽然今天学界仍把诗词当作很高等的文体,但苏轼其他的作品不只是我认为非常有价值,其实明代学者就已经有这种看法。

澎湃新闻:接着上一个问题,那您认为海外汉学家在文史领域是不是比中国国内的相关学者更容易突破文史的学科“偏见”,更容易获得宏观和全面的视角?比如在苏轼的相关研究方面。

艾朗诺:我当然理解你这样问,但是“偏见”这个词,我不会用的(笑)。我宁愿说,相较而言,我们国外的学界也许更容易脱离中国国内文史学界的标准,或者是共同约定的看法。这种情况当然不只是我们外国学者对中国文学的一种现象。当我们看待另外一个国家的历史和文学时,是比较容易脱开这个国家传统的想法的,这是很自然的事情。比如说研究或解释美国历史,有时候欧洲学者会想出一些在美国历史学家看来很新鲜、很出色的见解,所以这并不是中国和美国的一种特殊情况。但中国的情况也有特殊的地方,中国文化传统那么悠久,而且与外国的相交处比较少,不像欧洲各个国家历史和文学相交处很多。或者像美国和欧洲也有交流关系,比和中国多很多。所以如果中国文学和历史等研究多得到一些国外的观点,也许有时候会有一点改进,当然国外的观点有时候也会有错解和错误,这个我们当然要承认。但因为中国,尤其是中国传统文化,包括传统文化的古代文学,在20世纪之前一直是内观的(inner looking)——不是向外看,而是向内看,而且和其他文化的交流或者相关处很少,所以中国传统文化中这样的问题比较特殊、突出与特别。

比如欧洲长篇小说——法文、德文、俄文、西班牙文的长篇小说翻译成英语的历史已经有200多年,中文最好的长篇小说是最近30年才有外文翻译。200多年和最近30年才有外文翻译,这个差别很大。所以你看,英国和美国各有报纸每年都编一份书目——全球最有价值的100本长篇小说,直到今年,《红楼梦》都不曾在里面。我们了解中国文学的人觉得这是个非常不公平、非常可笑的事情。开玩笑吧,《红楼梦》不在全球历史上一百本最有价值的长篇小说中。但就一直没有,这是为什么,因为没有好的翻译,就没有人知道这部作品。你看即使在美国,即使同美国比较文学系里的教授聊天,如果提到《红楼梦》,他们都不知道这是什么,都没有听说过。只有读中文的专家才听说过——我不是说读过,我是说听说过(笑)。所以中国那些珍贵的文学作品和艺术品等,在国外的认知度少得不可想象。

澎湃新闻:《散为百东坡:苏轼人生中的言象行》写作于几十年前,您现在又在着手苏轼选集的翻译。那么您关于苏轼的看法有什么转变吗?现在回头来看,这本书中您觉得最有心得的篇章有哪些?有没有留有遗憾的地方?

艾朗诺:30年后,我如果没有遗憾的地方呢,那就很糟糕,我当然有遗憾的地方。我写这本书所用的方法,我基本上还觉得相当好。遗憾的方面是,我当时多半依靠的是中文苏轼选本写作。一般的中文苏轼选本才有250篇左右,我30年前写这本书,多半就是引用、讨论和翻译那200多篇作品。那些是最出名的、大学生都会阅读、大家很熟悉的苏轼作品。但我现在发现,在那些很出名的作品之外,苏轼还有一大堆非常有价值、非常有趣的作品。最出名的有时候不一定是因为文学价值最高,而是因为有别的原因,所以我现在去尝试把他平生所有写出的东西都好好地阅读。另外一方面比较容易了解的事情是,三十年前我用的苏轼作品校注里面有一大堆资料没有注解。当时最出名的作品都有注解,但是很多不常见、不在选本里面的作品,虽然能在全集中看到,但是没有注解。现在全部作品都有注解——就是说,我以前虽然偶然会看到那些作品,但是不一定看懂了。我现在能看懂,是因为有非常详细、全面的注解。《苏轼全集校注》在十五年前才出版,以前很多杂文、尺牍、题跋没有注解,现在都有了,所以我现在比较容易引用和讨论它们。

澎湃新闻:那您在这三十多年的过程中,对于苏轼的看法有没有一些转变呢?还是说您的观点和之前基本差不多?

艾朗诺:因为现在读多了,我更注意到以前那些没太注意到的、不太著名的苏轼作品,所以我最近注意到的一个比较新颖的方面是,苏轼经常喜欢写到某一个题目,马上用不同的文体来写同样的主题,这一点我以前没有注意到。而且我现在做这个翻译工作的安排方法不是以文体分别,而都以写作时间编排,那么诗词、散文,还有各种奏议、表、尺牍、记文、题跋和杂文都连在一起了,所以就发现了这一点。

澎湃新闻:所以这一点是您在时序排列的方法中发现的。

艾朗诺:对,如果是按文体分类,就发现不了,所以这一点是我新的心得体会。而且因为苏轼经常这样做,那肯定是故意的,就说明他这个人的创造力是多种多样的,而且他的思想非常活跃。他写完一处景点,比如赤壁,然后就要换一种文体重新写,重新写出来的思想和态度都会改变的。也并不是说第一篇是在某一年写,第二篇是再过几年才写,经常是同一个月之内写的(笑)。

澎湃新闻:那是不是可以说,苏轼在这些不同文体之间的转换,也反映了他思想上的转变?

艾朗诺:是啊,他的思想非常活跃,就好像是,他已经写过这个题目的这一方面,等第二天试试看,能不能换一个角度和视野再写同一个题目。我觉得这其实也许是大作家会经常出现的情况,就是说他们的创造力是不能休息的(restless)(笑)。

澎湃新闻:那我想再问您一个小问题。您刚刚有提到苏轼的思想很活跃,这是和他的性格有关,还是说因为他那段时间遭受的外界压力比较大,或者说内外部原因其实都有?

艾朗诺:我觉得也许苏轼的性格就这样,怪不得他写出那么多东西。也许他写完一篇很快就想到,也可以从另外一个角度来想这个事情。

澎湃新闻:那再问您一个问题,就是在《散为百东坡》这本书里面,您觉得最有心得的篇章有哪些?

艾朗诺:写诗词的篇章也许写的不错。还有我那本书里面至少有一篇内容,研究苏东坡的学者不太写过,不是文学方面的,而是和他做官有关的。我那篇是写他三次贬官的时候,还继续做一些好事,尤其是在每个地方注意到一些平民的很严重的问题,然后想办法劝地方官。大家都知道他反对王安石,被贬到广州以后又流放到惠州和海南岛,经历了相当久的时间。大家都知道苏轼晚年从海南岛回来写了一首诗,最后两句就说“问汝平生功业,黄州惠州儋州”,可见这些经验对他来说很重要。贬官的时候,他自己不只是没有权力,也不应该谈到政事。所以他秘密地写尺牍,给当地或者旁边郡县的地方官提出一些很严重的问题,说自己想到办法,看看他们能不能解决这些问题。也就是劝那些地方官做一些对平民好的事情,有好多这样不同的情况。最早的是在广州,当时苏轼听说旁边的鄂州穷人很多。很多农人已经生了几个孩子,不想再生,却发现妻子怀孕了,然后等到孩子生下来以后,把可怜的婴儿放在水里面,不肯养。苏轼当然没有亲眼见到,但是他听说这个问题在鄂州很普遍。于是他就写了一封信给鄂州太守,写了很长的计划,说应该怎么做。大概就说农人这样做也是觉得没办法,他们穷的要命。但是救这个孩子不需要很多钱,只需要一点点钱。如果某一个妇人怀孕快要生小孩,邻居们都知道的,所以可以在某个地方选择一个人,让上面的官僚知道哪一些家庭快要生小孩。然后官府就给这些人一点钱,把他们很担心的事情解决掉,比如没有钱喂养小孩、给小孩买衣服。苏轼很聪明,他说这个钱不必很多,妇人生小孩之前给一点钱,然后让这家人知道这个钱会继续给的,但要等小孩生下来十天之后。因为小孩生下十天后,派人从父母那里抢小孩走,他们都不愿意的,那种自然的感情很快就很深,所以他们就不会丢弃孩子了。他还告诉鄂州太守,要向地方上富裕的人募捐,因为富人信仰佛教,佛教里说,杀掉活着的人罪孽最深。

这里我不应该多讲。苏轼后来还在惠州建过两座过河的桥。他还听说广州的水不干净,很多人喝了那个水而生病,不少人死了。他听说广州城外有一座山,山上的天然泉水很干净,但是距离广州城里有二十多里。但是他有计划地把竹子接起来,非常仔细地计算到底需要多少竹子,需要多少钱,每年多少竹子需要更换,人工要花多少钱。广州太守收到他的计划之后,最后接受了并且做好了,干净的水就能运到城里去了。

他做这些事情都和救生有关。我起初疑惑他怎么关注交通方不方便的问题,我想没有桥就是交通不方便。但这不是苏轼的出发点,他的想法是如果没有桥,人家坐一艘小船过河就会很危险,因为船很容易翻掉。所以他做这些好事都和救生以及佛教信仰有关。

澎湃新闻:刚刚您说到您是以创作时间顺序来翻译苏轼作品的,为什么这种顺序对于阅读苏轼的作品很重要?这个方法有没有必要推及其他中国古代文学的大家?

艾朗诺:如果能用到其他作家,当然也有用。但问题是很多大家不能这样做,因为我们对他们写作时的情境知道得不够,很难确定具体的时间。比如说杜甫,研究他的学者很多,也有很长的研究历史,但是到现在杜甫的很多诗作仍然没办法确定写作时间,或者是学者有不同的观点。苏轼的话,他所在的时代比唐代晚很多,而且还有很多他之外的资料用来佐证,加上他自己的作品非常丰富,所以比较容易进行总体安排。尽管这样,还有一些不能确定时间的作品,但是我想85%的苏轼作品是哪一年哪一月写作的,都是有共识的。2010年新出版的《苏轼全集校注》就在著作时间上花了很多功夫,把著作时间肯定下来。我相信,很少能把苏轼之前某一作家的全集按照写作时间安排,而且苏轼之前很少见到作品那么丰富的作家。

澎湃新闻:您在书中分析苏轼的贤良进卷时,可以看出苏轼在政治谋略的判断方面是非常果敢的,比如他认为乐毅最后希望以怀柔的方式完成征服即墨与莒,是错误地将“仁义”王道派作了小用。但他在涉及私人情感的诗作中却又非常敏感和细腻。那么这种反差是他性格中的矛盾吗?还是更能说明苏轼内心的复杂?

艾朗诺:我宁愿说是表达的复杂性,我觉得把这叫做矛盾不太对。因为您提到的这两种事情各有不同的情况,所以我不觉得是矛盾。在不同的情况下,苏轼的说法和态度会很不一样,他会有不一样的选择。

澎湃新闻:您在书中引言部分讲到,现在的研究者继承了明清两朝的观念,将苏轼主要看作为诗人,但苏轼自己却最看重文学与艺术之外的成就。这种差异背后的原因是什么?为什么说这个差异的本身就足以衍生出理解苏轼诗歌的另一重路径?

艾朗诺:我想最简单的回答是苏轼受到了儒家传统的影响。我给你说一个例子,苏轼有一篇很短的杂文叫做《书合浦舟行》。苏轼当时已经从海南岛回到雷州,但在雷州发现,要往北向广州的路不能走了。人家劝他继续上船,海上往北。合浦就是雷州北部,在文章里他就讲到在海上度过的那个晚上。他说,“是日六月晦”,就是六月第一天,“无月。碇宿大海中”,就是在海里过一天。“天水相接,疏星满天。”天水相接,我想这意思就是说,那天晚上天黑看不到大陆,四面都是海,也许是他一辈子第一次在四面都是海的地方过夜,所以他觉得很可怕。“起坐四顾太息:‘吾何数乘此险也!’”,我为什么生命这么快又遇到这么危险的事情。“已济徐闻”,我已经从海南到徐闻,徐闻就是大陆最南边的地方,对面是海南岛。“复厄于此乎”,又遇到这么这样危险、困难的事情。“过子在傍鼾睡”,我的儿子过在旁酣睡,“呼不应”,我叫他都不应。“所撰《易》《书》《论语》皆以自随”,带着我自己写的《易经》《尚书》《论语》的注解,苏轼花了几年的功夫来做这些注解。“皆以自随,世未有别本”,三本就在苏轼旁边,没有别的副本。“抚之而叹曰:‘天未丧斯文,吾辈必济!’”,他是想到了孔子,认为天若是丧斯文,我就会有危险;天若不丧斯文,一定会有办法救我的命。“吾辈必济,已而果然”,后来我们果然就安全到达陆地了。那你看,在他觉得最危险的时候,他提到自己写作的《易经》《尚书》《论语》注解。关于诗词,他一辈子都没有这样说。可见,至少能说明,在那天晚上他感到很危险的时候,他最怕的是五经里面的三经注解会丢掉。所以你说,这不是儒家思想对他来说很重要吗?但这并不是说诗词对他不要紧,但是在一种危急情况下,他会想到自己的儒家经典注解,我觉得这一点很特别,我们应该注意。

澎湃新闻:那为什么就是明清两朝很多的研究者都会更加关注苏轼的诗人身份呢?

艾朗诺:那因为他诗写的最多嘛,这也很容易理解。这个想法也有道理,不能说他不是诗人。但是对苏轼自己来说,这恐怕只是一方面。他在海南岛,对这三种儒家经典的注解就花了很多功夫,而且很得意。不只是我刚才提到的这一个晚上,他在和一些朋友写信时也提到——大意就是说“我一辈子,至少做了点学问方面的好事,就是完成了这三部儒家经典的注解。

澎湃新闻:您现在正在翻译苏轼集,也在采访中坦言诗词翻译的困难。您可以向我们分享一下,翻译过程中让您印象最深或者自认为翻译最好的一句是什么呢?

艾朗诺:如果说翻译最好的,我很难选择,因为我都不满意。没有一句翻译感觉可以说是成功的,没有一句,真的(笑)。

澎湃新闻:那您觉得有最难翻的一句吗?

艾朗诺:每一首诗都有难翻的地方,诗词翻译我都不满意,我都觉得远远不如原文那么美。也不只是苏轼,谁的古典诗词翻成外文都会失去很多东西,也不知道怎么说失去的是什么。总的来说,我觉得自己的翻译失掉了音乐性(musicality),不只押韵,还有那个节奏(rhythm)。因为中国诗歌每一句有四个字或者七个字,所以就有一种很容易注意不到的节奏(rhythm),这在翻成外语的时候就完全失去了。再加上押韵一起,那些音乐性的东西就没有了。要是翻译散文的话,虽然另外也有一些问题,但是这个音乐性的问题就没有了。所以我对自己翻译的散文比较满意。

还没有评论,来说两句吧...