当地时间8月16日至8月23日,为期一周的第30届萨拉热窝电影节顺利举办。最终,罗马尼亚导演埃马努埃尔·珀尔武(Emanuel Pârvu)的作品《世界尽头三公里》(Three Kilometers to the End of the World)荣膺最高荣誉“萨拉热窝之心”最佳影片奖。除奖杯外,片方还能获得由电影节方面和萨拉热窝旅游协会联合提供的奖金16000欧元。

埃马努埃尔·珀尔武的《世界尽头三公里》获最佳影片奖

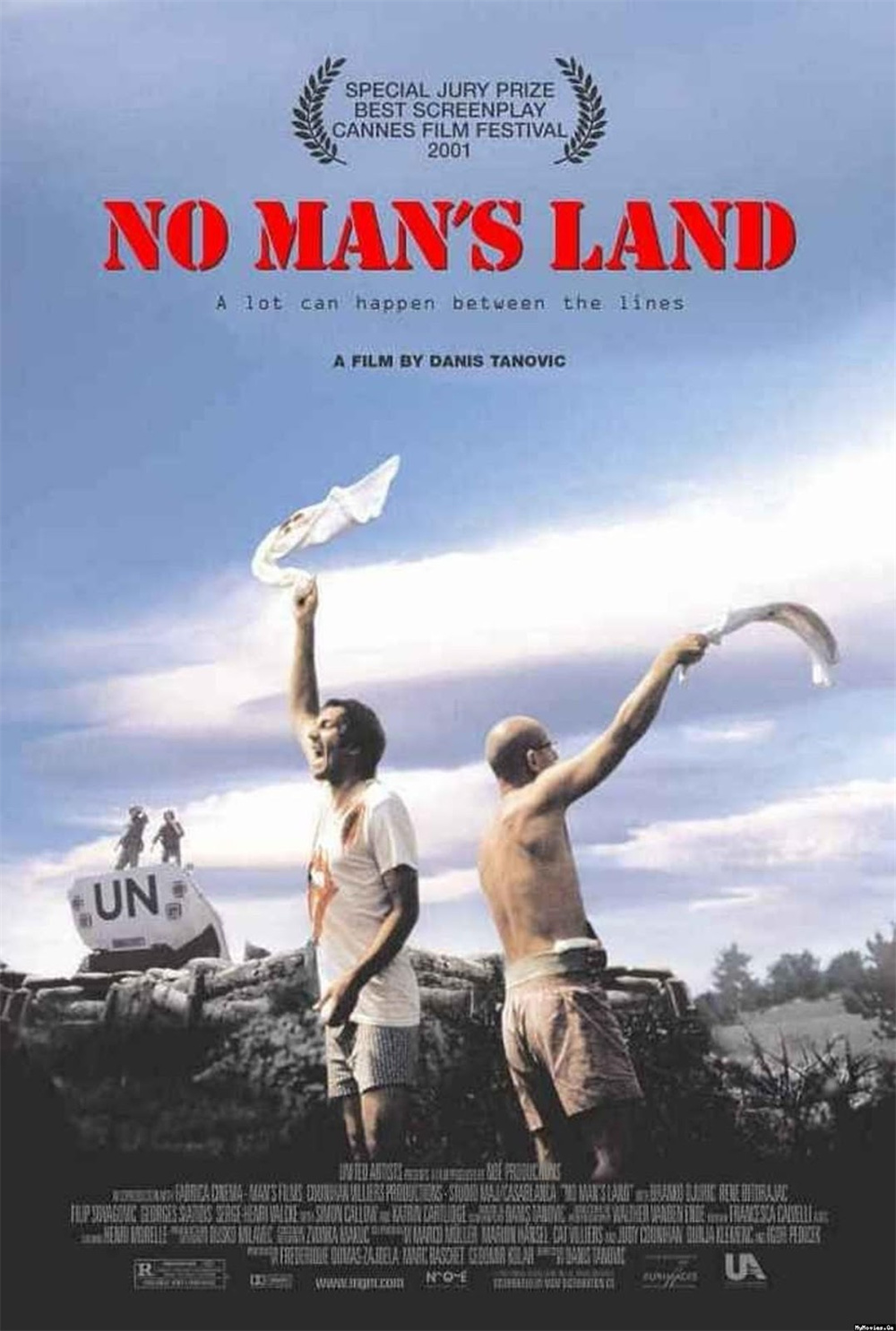

今年萨拉热窝电影节主竞赛单元的评委会主席是来自美国的著名编剧、导演保罗·施拉德,其余评审包括斯洛文尼亚演员塞巴斯蒂安·卡瓦扎、波黑导演尤娜·古嘉克、芬兰导演尤霍·库奥斯曼恩和瑞典演员劳米·拉佩斯。而主竞赛单元的开幕影片则是波黑名导丹尼斯·塔诺维奇的新片《我迟到的夏天》(My Late Summer)。塔诺维奇执导的《无主之地》曾获2002年奥斯卡最佳外语片奖,他还曾凭借2013年的《一个拾铁者的生活插曲》和2016年的《萨拉热窝之死》两度获得柏林电影节银熊奖。

丹尼斯·塔诺维奇以波黑战争为背景的成名作《无主之地》

满员的战时电影院

今年恰逢萨拉热窝电影节步入而立之年,这往往也是令人不由抚今追昔的特殊的时间节点。回溯萨拉热窝电影节的历史,还要回到1995年烽火连天的波斯尼亚战争期间。它举办的初衷在于想给已被围困长达四年的萨拉热窝市民注入一点希望。1992年,波黑战争爆发,萨拉热窝沦为围城。波斯尼亚塞族武装势力拒绝加入新独立的波黑,遂派出13000多名士兵驻扎萨拉热窝周边山区,利用坦克和大炮对整座城市轰炸打击,而波斯尼亚装备落后的国防军完全难以抵挡。这一年的4月,塞族武装对萨拉热窝实施彻底封锁,整座城市就此与世隔绝,而这也成了欧洲现代史上时间最长的一次都市包围战。

自1992年4月5日围城至1996年2月29日解封,萨拉热窝有超过一万人遇害,其中大多都是普通市民。再加上借助地下隧道等方式逃离围城的人,到1995年时,萨拉热窝的人口已降低至围城前的六成。不过,虽然人口不断减少,虽然由战事爆发的1992年开始生活条件便日益恶化,全市电力供应也时常中断,但萨拉热窝人对于文化、对于电影的热爱,却始终未变。

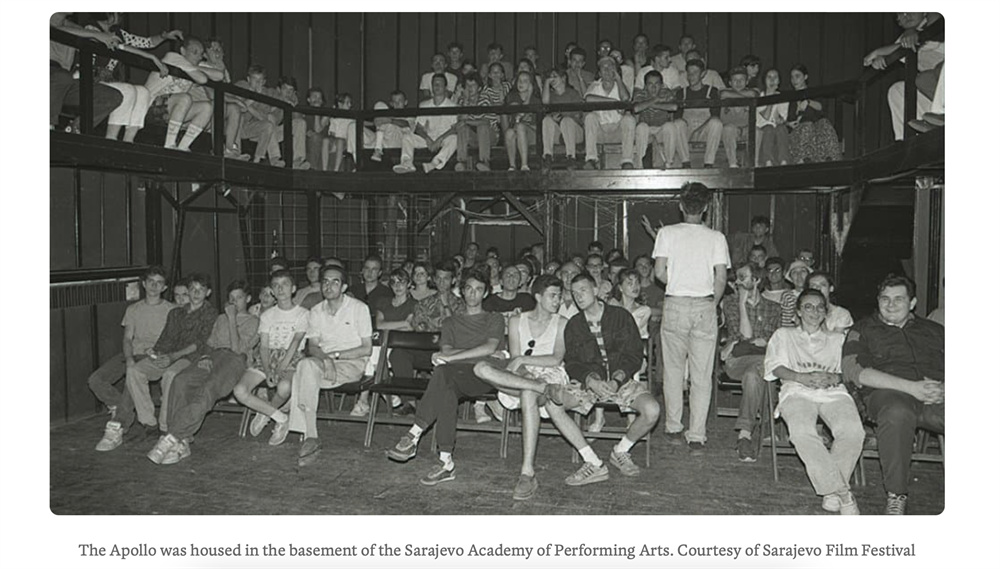

位于萨拉热窝演艺学院地下室的阿波罗剧院,原是1980年代崛起的奥巴拉艺术中心(Obala Art Center)的大本营。其创始人、日后长期担任萨拉热窝电影节艺术总监的米尔萨德·普里瓦特拉(Mirsad Purivatra)不畏战火,在阿波罗剧院里继续经营自己的文化事业。

阿波罗剧院处于地下室中,并非真正的电影院。

萨拉热窝电影节创始人、艺术总监的米尔萨德·普里瓦特拉

尽管当时的萨拉热窝已彻底被围,但联合国维和组织依然能勉强发挥作用,少量援助物资和人员也能通过固定管道进入城中。那些年里,被人们昵称为“米罗”的普里瓦特拉充分调动其人际网络,争取到摄影师安妮·莱博维茨等艺术界大咖,穿透战线,来到阿波罗剧院举办各种艺术展览;也能邀请到学术界的巨擘苏珊·桑塔格频频造访,给予萨拉热窝市民莫大的鼓励。不过,相比展览和戏剧演出,恢复电影放映的硬件要求更高,难度极大。

当年不畏战火来到阿波罗剧院看电影的人们。

某天,一队联合国维和人员来到演艺学院,给他们送来一台发电机。靠着学院内仅剩的一台完好的放映机,外加学院图书馆里残存的部分录影带,自1992年围城以来的第一次公开电影放映活动,就此拉开帷幕。“观众们的反应,让我永生难忘。”普里瓦特拉如今回忆说,“这让他们从日复一日的恐怖、悲剧和恐惧中暂时走了出来,哪怕那其实只是很短暂的一段时间。”当晚,他便决定,要将放映活动常规化,因为“电影能让我们活下去”。

地下电影院的消息,口口相传,迅速播开。起初,每周只放映一部电影,但很快就有观众要求增加放映场次,于是阿波罗剧院改为每晚放映一部电影,映后还会举行讨论会。用普里瓦特拉的话来说:“面对轰炸,面对狙击手,我们发现人活下来所需要的不仅仅是食物和取暖。我们如何在精神上存活下来?那就需要文化和艺术。”

各地电影人倾囊相授

阿波罗剧院起初入场一概免费,但随着每晚放映常规化,组织者开始象征性地收取每人一支香烟的入场费。那是因为负责设备维护的影院技术人员,他是个大烟鬼。围城之后,香烟已成紧俏货。此外,随着放映常规化,片源开始成为问题。图书馆的录像带资源,毕竟有限。好在,靠着一群外国战地记者的帮助,阿波罗剧院的存在,很快传到了全球各地电影人的耳中。

曾获奥斯卡提名的美国编剧、导演菲尔·奥尔登·罗宾森(Phil Alden Robinson)为普里瓦特拉送来了100多盘全新录影带。那都是他的获奖作品《梦幻之地》发行方环球影业所出品的电影,其中就包括了环球下属的卡罗科影业(Carolco Pictures)发行的新片《本能》。据普里瓦特拉回忆,这盘《本能》录像带在阿波罗剧院连续放映了30天,盛况空前。

《本能》在阿波罗剧院连续放映了30天

伸出援手的还有苏格兰制片人马克·考辛斯(Mark Cousins)。他当时正担任爱丁堡电影节的策展人,作为欧洲文化代表团的成员,在联合国维和部队保护下,乘坐军用飞机从萨格勒布抵达萨拉热窝,然后乘坐装甲运兵车穿越火线,来到被困的萨拉热窝。他给他们带来了肯·洛奇的《折翼母亲》、中田统一的纪录片《大阪故事》、阿巴斯·基亚罗斯塔米的《生生长流》等全新出炉的录影带。放映之前,考辛斯在120多名观众面前激动表示,“来到这里,就像是穿越了一整个宇宙。阿波罗并不是我所见过最宏伟的电影院,但因为它所代表的意义,我认为它就是全世界最美丽的电影院。”

肯·洛奇的《折翼母亲》

日后成为举世闻名的电影节策展人的马可·穆勒,当时担任瑞士洛加诺电影节的艺术总监。他也被萨拉热窝人不畏困境的精神所触动,精挑细选了一批影片,包括当年洛迦诺电影节的所有获奖影片,飞到了这座战火纷飞的围城。“我们被告知必须飞往萨格勒布等待指示,于是背着两个装满了录像带的大背包,来到了萨拉热窝机场。”穆勒回忆说,“结果联合国维和部队的人不让我们乘坐他们的军用飞机,我们两人在夜深人静时被无情地赶出了机场,发现自己身处荒郊野外,被困在了距离萨拉热窝数英里远的一个积雪覆盖的广场上。”

又过了将近一个小时,他们设法拦下一辆乌克兰人的坦克,马可·穆勒回忆说自己用了一口“非常蹩脚的俄语”说服对方允许他们搭车进城。“当时正值所谓的休战期,不过山上的狙击手有时候仍会在夜间射击。”在一片黑暗中,穆勒他们和乌克兰士兵一起进入了这座被大雪覆盖的城市。“为到达剧院,必须先经过一个由地下通道组成的系统。让我大吃一惊的是,剧院里座无虚席,而且他们全都身着盛装。对我来说,突然之间,我终于明白了为什么在这里看电影对他们来说如此重要,因为这让他们保存下了有望恢复正常生活的希望。”

火种

自1993年2月那个寒冷凄凉的夜晚首次地下放映开始,直至战争结束,阿波罗剧院一直不间断地运营了近三年时间。1995年,战争结束的曙光初现。某天晚上,普里瓦特拉与马可·穆勒坐在剧院门外,讨论战争结束后这座战时电影院的命运。

二人希望保留的不仅是那些地下放映中的迷影热情,还有一代新兴的波斯尼亚电影人,包括丹尼斯·塔诺维奇、日后获得奥斯卡提名的亚斯米拉·日巴尼奇等。他们都是在这场战争期间崭露头角,拍摄了关于围困期间萨拉热窝日常生活的震撼性短片。“我们希望以某种方式促进波斯尼亚电影业的重生,希望创建一个活动作为萨拉热窝与世界其他地方之间的桥梁。” 普里瓦特拉如此表示。

亚斯米拉·日巴尼奇以波黑战争为背景的作品《阿依达,你往何处去?》

第一届萨拉热窝电影节原定于1995年夏季举行,然而战事忽又激烈,迫使组织者将其推迟到了秋季。之后没过多久,《代顿协定》签署,这场灾难性的战争终于画上了句号。

第一届萨拉热窝电影节举办前夕,时年不满18岁的艾尔玛·塔塔拉吉奇(Elma Tataragic)听说那里正在寻找英语好的人帮忙做外联工作,于是便前往应聘。30年后的今天,除了执笔撰写电影剧本,她依然在那里工作,现在已是萨拉热窝电影节竞赛单元的负责人。

战争刚刚爆发时,她才16岁,用她自己的话来说,“渴望逃离,逃离战争,哪怕只有几个小时”。就在那时,她听说了阿波罗剧院,于是不顾父母的反对,决定要去那里看电影。“当时我还年轻,我想正常地生活。父母求我不要去,我父亲真的跪下来求我,但我没有听。我骑上自行车,去了阿波罗。那其实很危险,会途经狙击手的哨位,但我不在乎。我太激动了,我穿上了最好的衣服,还记得我穿了白色运动鞋。那双鞋是新的,硌脚,但我不在乎。我在那里看的第一部电影是惠特尼·休斯顿的《保镖》,然后又看了一周的法国新浪潮电影。其实看什么我并不在乎,我只是想看电影,想用两小时的时间,消失在另一个世界里,逃离我们身边每天发生的这些可怕的事。”

还没有评论,来说两句吧...