界面新闻记者 |

界面新闻编辑 | 黄月

“有人生来注定会做梦,有人生来就会工作,脚踏实地,不知疲倦,也有人像河流一样十全十美,从源头流向河口,几乎从未离开河床。”安哥拉作家若泽·爱德华多·阿瓜卢萨在他的第一部小说《贩卖过去的人》中写道。梦幻、注定、不同的人注定的倾向,是阿瓜卢萨作品中的关键词,正是它们的存在让虚假与真实的界限变得模糊。

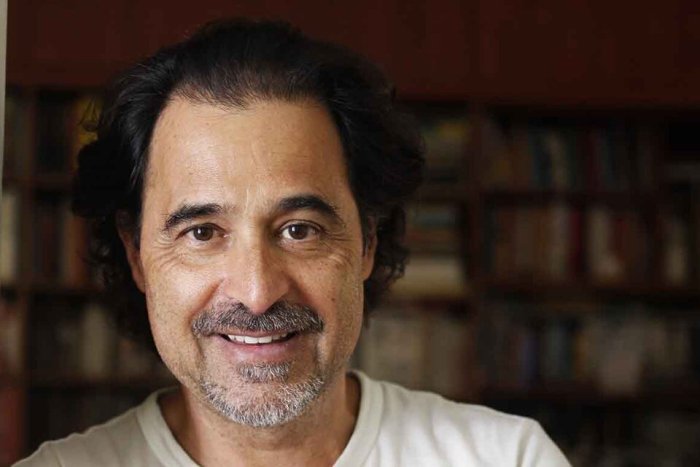

阿瓜卢萨将自己形容为一个年轻国家中的老人,他出生于1960年,那时安哥拉还未独立。小说《贩卖过去的人》以一个蜥蜴的口吻讲述了一位给客人创造记忆的专家的故事,通过信件、照片和墓志铭,他创造记忆,创造让人们渴望去相信的骗局,这部作品在2007年获得了英国《独立报》外国小说奖。《遗忘通论》讲述的是安哥拉内战期间、一位将自己封锁于公寓的葡萄牙女人的故事,女子刚刚移居时就预料到非洲与欧洲世界的不同:“非洲的天空比我们的天要大太多了”,她害怕掉进无边的星空中去。该作品在2016年入围布克国际奖短名单,并在次年获得国际都柏林文学奖。

诗性与诗歌穿插在阿瓜卢萨的小说里,他一再提起话语、文本对于现实的塑造力量。在《贩卖过去的人》中,教师想要解救被抛弃在语言荒野里的冷僻词汇,搞得年轻人心神不安;在《遗忘通论》里,他写道,“话语是/被流放魔鬼的军团/我减掉副词/代词/节约我的脉搏。”

2024上海书展期间,阿瓜卢萨从安哥拉几经辗转来到上海。界面文化(ID:booksandfun)借此机会与他探讨了他的小说,一直聊到非洲世界中的梦幻、奇特与平常。当他讲到蜥蜴会唱歌也会大笑时,脸上浮现出了神秘而调皮的微笑。这不禁让人想起他在新作《生者与余众》中的感慨:虚构的快乐在当代已经消失殆尽,可是在非洲还没有消散。还有那些奇特的描述,“夜晚从天空俯冲而下,像一只猛禽。”

01 动物会讲话,蜥蜴会唱歌,在非洲是非常正常的事情

界面文化:你的几部小说处理的都是记忆、遗忘和时间的主题,为什么想要书写这些题目?

阿瓜卢萨:记忆、遗忘和时间都与身份有关,这对于葡语非洲作家来说是中心的主题。安哥拉是一个年轻的国度,莫桑比克也是,我是一个新国度里的老人——安哥拉1975年才独立,我出生于1960年。对这么年轻的国度来说,身份和记忆都是重要的。

我的第一部小说《贩卖过去的人》处理的是社会政治问题,讲述安哥拉刚刚独立之后整个社会的剧变,国家先是经历了社会主义化的过程,接着又出现各种冲突,包括政治的以及身份的,而在这当中有一部分人非常快速地攫取并垄断财富。他们中的很多人都认为自己的未来是稳定的、安稳的、受到保障的,但是恰恰缺乏过去,所以会有故事的主角帮助客人捏造过去、塑造记忆这样的情节。

《贩卖过去的人》讲述的是什么是记忆,记忆什么时候是真实的,什么时候是虚假的。另一本小说《遗忘通论》讲述的是安哥拉已经独立以后的故事,一个葡萄牙女人因为害怕他者,就将自己与世隔绝,她想要主动遗忘这个世界。这两本书确实存在关键的联系。

[安哥拉]若泽·爱德华多·阿瓜卢萨 著 朱豫歌 译

世纪文景 上海人民出版社 2023-8

界面文化:刚才讲到了人们自认为的“确定”,小说中有许多不确定的东西,包括梦境、幻象还有可以改变的过去,这些对你来说是非常重要的吗?

阿瓜卢萨:对。梦、做梦都是我创作的过程之一。小说中的人物角色、情节、核心都是我在做梦的时候形成的。我曾写道,一个法国诗人每次去睡觉的时候,都会在门上挂一张纸,上面写着“安静,诗人在工作”。这跟我自己的情形相似。

梦当然也有其他的功能,像是帮助人们在清醒的时候解决现实里的具体问题。我母亲已经年迈,也病了很久,有时候我经常梦见母亲去世,这能够帮助我在现实中面对离别。梦在安哥拉及非洲文化里很重要,我们对梦的重视跟西方世界不一样。西方人是近现代随着弗洛伊德《梦的解析》才产生出对梦的兴趣,而我们早晨起来、围坐吃早餐时,大家都会畅谈前一晚梦到了什么。

很多人会说非洲作家写的是魔幻现实主义,可在我看来,现实跟幻象和想象的边界是很模糊的。相信中国的乡土文学也是一样,都是魔幻渗透进现实。在安哥拉或莫桑比克大一点的城市里,不断地有从乡土地区迁徙来的人们,这些人把梦和魔幻的习俗带到城市里来。

界面文化:你对中国乡土文学的了解是如何而来的?

阿瓜卢萨:没有特别的了解。小时候家里有中国的瓷器,观察瓷器上的图案都是很魔幻的,那些图案好像隐隐地在告诉我些什么。人类社会就是有很多共通之处,非洲和中国乡村的群体和大地或传统的联结更加紧密。

界面文化:跟大地的联系是不是包括跟动物的联系?小说中有蜥蜴的叙事,有露台上养的河马,还有一些动物的譬喻,比如“像猛禽一样俯冲下来的夜晚”。

阿瓜卢萨:这样写是非常自然的。这个问题之前也被问到,尤其是在欧洲的时候,很多欧洲人都会问《贩卖过去的人》为什么让蜥蜴作为叙事者。有一次在法国,一位塞内加尔的读者替我回答:动物会叙事,动物会讲话,这在非洲就是非常正常的事情。

跟动物交流,不管是在非洲的生活还是文学中都广泛地存在。在里斯本的一次书展上,一位安哥拉的女读者专门过来感谢我写了这本蜥蜴作为主角的故事,因为她本格拉的家里就有蜥蜴,这条蜥蜴还会对她唱歌。跟别人提到这件事的时候,大家都会取笑她。我相信蜥蜴不会对所有人都唱歌,当然希望它们也能对我唱歌。这本书是纯虚构的,但是我也在亚洲听到过蜥蜴大笑。有一次,我和一个朋友在马来西亚的丛林里露营,睡觉的时候听见外面有人大笑,我们开灯去找,没有找到任何人,后来才发现是一只蜥蜴在笑“哈哈哈”,蜥蜴发出的声音近似于人的笑声。

[安哥拉] 若泽·爱德华多·阿瓜卢萨著 王渊 译

世纪文景 上海人民出版社2020-4

02 人们迷恋建立界限,区分文学和现实的意义不大

界面文化:你的作品里好像很喜欢安排现实与书本对照,书中的故事里还有故事,书里人也在读书,是怎么想到安排这样的结构的?

阿瓜卢萨:《遗忘通论》跟文学有强烈的关系,女主角为了逃离现实,把自己关锁在藏书室里,可是通过书籍、写作和阅读,她又接近和理解了他人。书籍或文学为那些身处严峻情况的人物开了一扇窗,她最后的存活也多亏了书籍和文学。我认为严格地区分文学、书籍和现实的意义不大,因为文学出自现实,读书时人们也跟着角色感受和找寻。

目前,在西方世界或者说整个现代世界,人们一直迷恋建立各种各样的界限,这种区分是非常人为的。读一本书的时候我更关心书中人的命运和故事,多过自己的邻居,但这时候能说我的感情是假的吗?这种感情和书籍确实构成了我的现实。人们总说要审视现实,并赋予意义,但这种意义是非常局限的。发生在我们内心的才是真正的现实。对我来说,现实是内在的、内心的。就在此刻,哪怕我们都围坐在桌边,我的现实跟你的也是不一样的。

界面文化:但是你的小说确实处理了人们共同经历的现实,包括安哥拉的历史以及前史,还有暴力流血冲突也进入了小说。

阿瓜卢萨:这些问题最终都是关于人的。我关注的是人如何被置于极端和例外的情况之下。用小说来讲述,是为了让这些例外的暴力状况更能让人看得进去。小说写到了内战,这样的极端情况把人从常规中释放出来,此时人身上的怪物的一面或英雄的一面都被放大,格外清晰。我们所生活的世界是被怪物和英雄包围的,可是只有在极端的情况下,这一面才会彻底清晰。在规训很好的、正常态的社会,你看着这眼前个人,也不知道他到底是英雄还是怪物。我很执着于写坏人,坏更迷人,也让我们更容易理解人性之恶。

03 好的诗歌带来好的惊奇

界面文化:你小时候接受的是什么样的文化传统教育呢?有没有什么特别喜欢的作家?

阿瓜卢萨:我妈妈以前是文学老师,教葡语和法语,我爸爸也是阅读爱好者,家里有一个小小的图书馆,书很多。父母没有命令我去读书,我们有阅读的自由。最早读的是巴西、葡萄牙还有安哥拉作家,南美作家也读得很多。诗歌是更为关键和基本的,我很喜欢塞内加尔的诗人利奥波德·塞达尔·桑哥,也会读中国诗歌,不太记得名字了。不会觉得这些诗歌之间存在什么界限感。我也是渐渐从诗歌转移到了小说写作中去。

界面文化:你从诗歌迁移到小说,小说会采用诗的写法吗?

阿瓜卢萨:使用诗歌到虚构中去,所有叙事里都贯穿着诗性。我的小说是被诗歌照亮的。好的诗歌会带来好的惊奇,我想要寻找细微的惊奇和照亮。诗歌最开始是作为魔法艺术的出现的,因为诗歌是被巫师唱出来招魂的。

我们还没谈到的、我的另一部小说《生者与余众》讲的就是词语的故事。词语本身就是魔法,这来自于《圣经》的第一句话:从一开始,一切都是词语(In the beginning was the Word)。词语拥有创造的力量,是词语创造了现实。很奇怪,圣经有这么多的读者,人们都忘记了这第一句话。

[安哥拉]若泽·爱德华多·阿瓜卢萨 著 王渊 译

世纪文景 上海人民出版社 2022-3

界面文化:你的小说里也提到了命名的意义,名字可以引领一个人,或是困住一个人。这点非常有意思。

阿瓜卢萨:小说里人物名字的出现都是很奇特的。我有时会梦到这个名字,有时候也会特意寻找,寻找那些包含了人物的命运的名词。像是费利什·文图拉,拆开看是很普通的,但合在一起的意思是“幸福的结局”,所以在英文的翻译里会迎合这样的意义,中文的翻译不知道信息是不是完整的。

我认为一本书可以有很多层次,有时候读者自己发现会更有趣。《贩卖过去的人》中的蜥蜴实际上是博尔赫斯的化身,蜥蜴讲到自己的人生的时候,包含博尔赫斯人生的小传。我在用这本书向博尔赫斯致敬,因为他思考了很多关于身份和记忆的问题。

界面文化:对你来说,博尔赫斯是特别的作家吗?

阿瓜卢萨:博尔赫斯绝对是所有作家里对我影响最大的,另外还包括马尔克斯和科塔萨尔。马尔克斯在1977年访问过安哥拉,写过一篇关于古巴人在安哥拉驻兵和生活的报道,叫做《卡洛塔行动》。马尔克斯后来还在回忆录中讲过,他在那趟安哥拉的旅行里找到了他小时候在哥伦比亚的回忆和感受,那些魔法和超现实都再次出现。

(感谢葡语译者于沛霖对本文的贡献。)

还没有评论,来说两句吧...